数据结构 二叉树(1)二叉树简单了解

二叉树

- 1. 树概念及结构

- 1.1 树的概念

- 1.2 树的相关概念

- 1.3 树的表示

- 1.3.1 双亲表示法

- 1.3.2 孩子表示法

- 1.3.3 孩子双亲表示法

- 1.3.4 孩子兄弟表示法(重点结合图与代码解析)

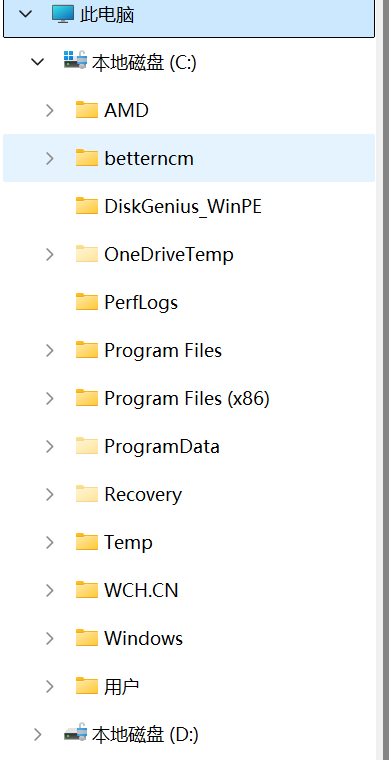

- 1.4 树在实际中的运用(Windows 文件系统的目录树结构)

- 2.二叉树概念及结构

- 2.1 概念

- 2.3 特殊的二叉树

- 2.4 二叉树的性质

- 性质 1:第 i 层最多结点数

- 性质 2:深度为 h 的最大结点数

- 性质 3:叶结点与度为 2 结点的关系

- 性质 4:满二叉树深度与结点数的关系

- 性质 5:完全二叉树结点编号规律

- 2.4题目讲解

- 题目 1

- 关键知识调用

- 推导过程

- 题目 2

- 关键知识调用

- 推导过程

- 题目 3

- 关键知识调用

- 推导过程

- 题目 4

- 关键知识调用

- 推导过程

- 2.5 二叉树的存储结构

- 2.5.1 顺序存储

- 2.5.2 链式存储

- (1)二叉链(基础形态)

1. 树概念及结构

1.1 树的概念

树的定义:

- 树是非线性数据结构,由

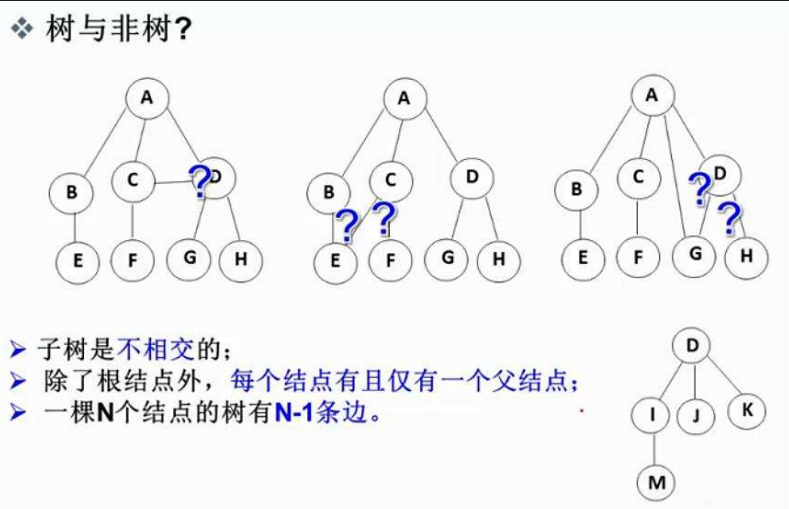

n(n≥0)个有限结点组成,结点间通过层次关系组织。 - 形态特征:形似“倒挂的树”,根朝上、叶朝下,是递归定义的结构(子树也符合树的定义)。

根结点特性:

- 树有且仅有一个根结点(

n=0时为空树,无结点;n>0时根结点唯一)。 - 根结点无“前驱结点”,是整棵树的起点。

子树规则:

- 除根外,其余结点被划分为

M(M>0)个互不相交的子集,每个子集是一棵“子树”。 - 子树的根结点:有且仅有 1 个前驱(即父结点),但可含

0 或多个后继(子结点)。 - 核心约束:子树间绝对不能相交,否则破坏树形结构的层次独立性。

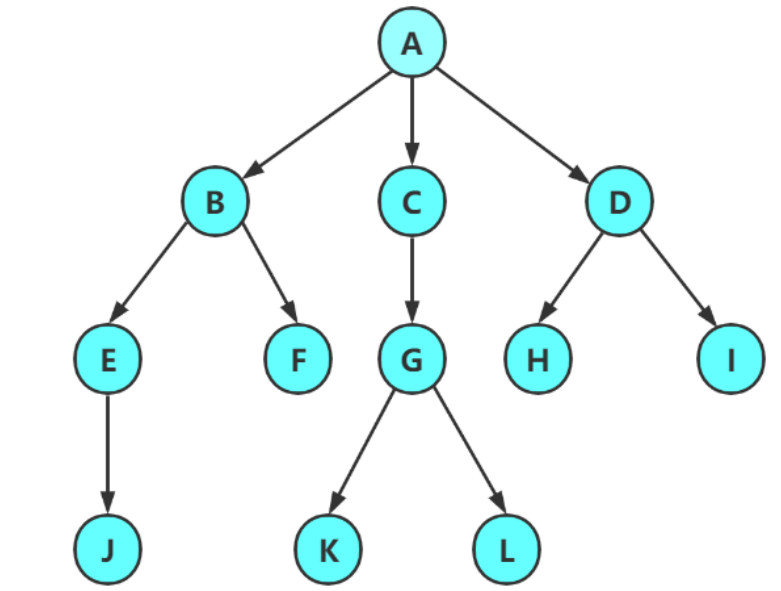

- 在树形结构中不会存在回路 所以上图的第一二三个结构都不是树,存在回路结构的数据结构是后期会学的图。

1.2 树的相关概念

-

节点的度:

- 定义:一个节点包含的子树数量(即直接子结点的个数)。

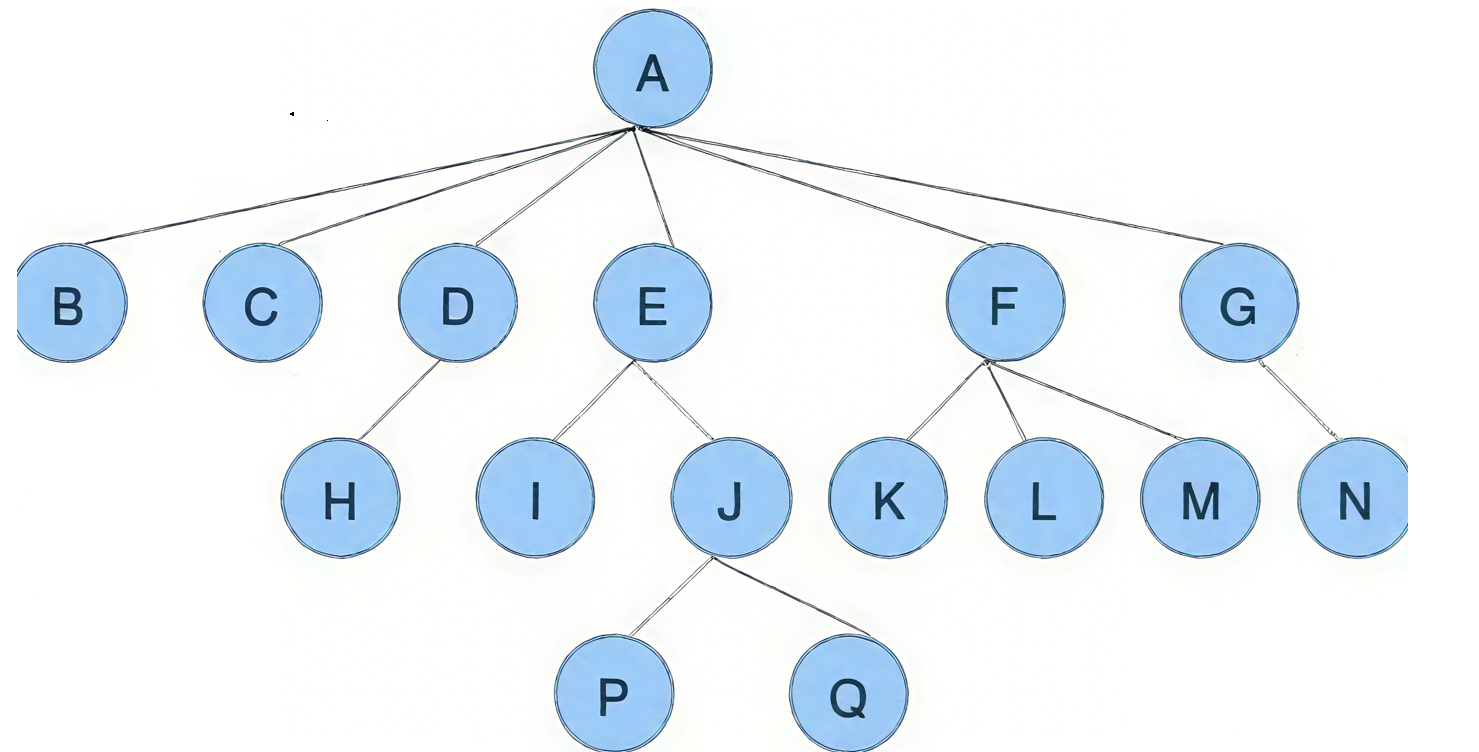

- 示例(对应图):A 的度是 6(直接子结点 B、C、D、E、F、G 共 6 个)。

-

叶节点(终端节点):

- 定义:度为 0 的节点(无直接子结点,是树的“末端”)。

- 示例(对应图):B、C、H、I、K、L、M、N、P、Q 等(无分支延伸)。

-

非终端节点(分支节点):

- 定义:度≠0 的节点(有直接子结点,处于树的“中间层”)。

- 示例(对应图):D(子结点 H)、E(子结点 I、J)、F(子结点 K、L、M、N)、G(无?不,G 无子结点?哦图中 G 可能无子结点?重新看:原树中 G 若无子结点则是叶节点?需修正:假设图中 G 无子结点则是叶节点,分支节点应为 D、E、F 等。需严格按图判断:D 有子 H,E 有子 I、J,F 有子 K、L、M、N,所以 D、E、F 是分支节点;A 度 6,也是分支节点)。

-

双亲节点(父节点):

- 定义:若节点 有子结点,则称其为子结点的“父节点”。

- 示例(对应图):A 是 B、C、D、E、F、G 的父节点;D 是 H 的父节点;E 是 I、J 的父节点 。

-

孩子节点(子节点):

- 定义:节点的子树根结点(即直接子结点)。

- 示例(对应图):B、C、D、E、F、G 是 A 的孩子节点;H 是 D 的孩子节点 。

-

树的度:

- 定义:整棵树中最大的节点的度(反映树的“分支密集程度”)。

- 示例(对应图):A 的度是 6,其他节点度更小(如 D 度 1,E 度 2 等),因此树的度为 6 。

-

节点的层次:

- 定义:从根开始计数,根为第 1 层,根的子结点为第 2 层,依此类推(体现节点的“深度位置”)。

- 示例(对应图):

- A 在第 1 层;

- B、C、D、E、F、G 在第 2 层;

- H(D 的子)、I(E 的子)、J(E 的子)、K(F 的子)、L(F 的子)、M(F 的子)、N(F 的子)在第 3 层;

- P(J 的子)、Q(J 的子)在第 4 层 。

-

树的高度(深度):

- 定义:树中节点的最大层次(反映树的“纵向规模”)。

- 示例(对应图):最大层次是 4(P、Q 所在层),因此树的高度为 4 。

-

森林:

- 定义:由

m(m>0)棵互不相交的树组成的集合(可理解为“多棵独立树的组合”)。 - 示例:若把原树拆分为 3 棵独立树(如 A 为根的树拆成 B、C 单独成树,其余成另一棵),则这 3 棵树构成森林(需保证子树不相交)。

- 定义:由

1.3 树的表示

树结构相对线性表就比较复杂了,要存储表示起来就比较麻烦了,既然保存值域,也要保存结点和结点之间的关系,实际中树有很多种表示方式如:双亲表示法,孩子表示法、孩子双亲表示法以及孩子兄弟表示法等。我们这里就简单的了解其中最常用的孩子兄弟表示法。

1.3.1 双亲表示法

双亲表示法:

-

核心思路:用数组存储树中节点,每个节点额外记录其“父节点在数组中的下标”,通过父节点索引维护节点间的层次关系。

-

结构定义(伪代码):

#define MAX_NODE 100 typedef struct {DataType _data; // 节点数据域int _parentIndex; // 父节点在数组中的下标,根节点可设为 -1 } ParentTreeNode; ParentTreeNode tree[MAX_NODE]; -

示例(结合类似逻辑,假设图中节点用数组存储):

若根节点 A 是数组第 0 号元素,tree[0]._parentIndex = -1;

节点 B 是 A 的子节点,存于数组第 1 号,tree[1]._parentIndex = 0,以此类推。 -

优缺点:

优点:找父节点极快(直接通过下标访问),适合频繁查询父节点的场景。

缺点:找子节点需遍历整个数组(逐个检查 _parentIndex),效率低;删除节点时需处理子节点 “认父” 问题,逻辑复杂。

1.3.2 孩子表示法

孩子表示法:

- 核心思路:用数组存节点,每个节点通过链表/数组存储其所有“子节点的索引/指针”,聚焦子节点关系的维护。

- 结构定义(伪代码,链表版):

typedef struct ChildNode {int _childIndex; // 子节点在数组中的下标struct ChildNode* _next; // 指向下一个子节点 } ChildNode;typedef struct {DataType _data; // 节点数据域ChildNode* _childrenHead; // 子节点链表头指针 } ChildTreeNode;ChildTreeNode tree[MAX_NODE]; - 示例(对应图中节点 B):

节点 B 的子节点是 D、E、F,需创建 3 个ChildNode,通过_next串联,tree[B 的下标]._childrenHead指向该链表头。

优缺点: - 优点:找子节点直接遍历链表即可,适合频繁操作子节点的场景(如遍历子树)。

缺点:找父节点需遍历所有节点的子节点链表(检查是否包含当前节点),效率极低;链表操作有额外指针开销。

1.3.3 孩子双亲表示法

孩子双亲表示法:

- 核心思路:结合“双亲表示法”和“孩子表示法”,每个节点同时存储父节点索引和子节点链表,兼顾父子关系的快速查询。

- 结构定义(伪代码):

typedef struct ChildNode {int _childIndex; struct ChildNode* _next; } ChildNode;typedef struct {DataType _data; int _parentIndex; // 父节点下标ChildNode* _childrenHead; // 子节点链表头 } ChildParentTreeNode;ChildParentTreeNode tree[MAX_NODE]; - 示例(对应图中节点 E):

tree[E 的下标]._parentIndex存父节点 B 的下标,_childrenHead存子节点 H、I 的链表,同时满足父、子查询需求。

优缺点: - 优点:同时支持父子节点的快速查询(父节点直接下标访问,子节点遍历链表),功能全面。

缺点:空间开销大(每个节点存父索引 + 子链表指针),删除节点时需同时维护父、子关系,逻辑复杂。

1.3.4 孩子兄弟表示法(重点结合图与代码解析)

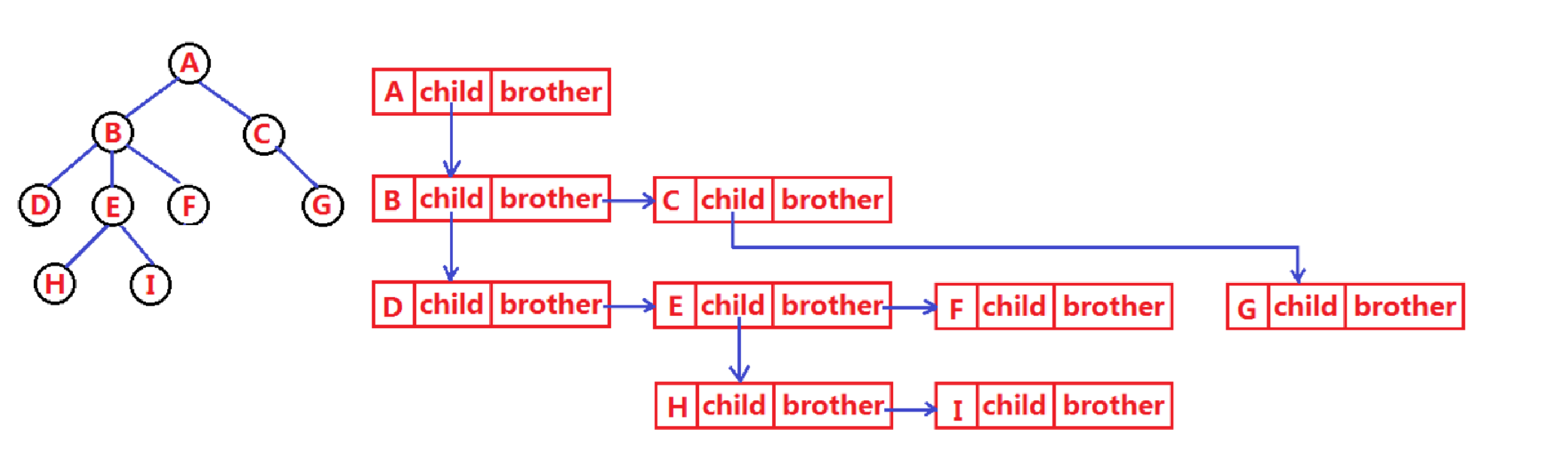

**孩子兄弟表示法**:

- **核心思路**:用二叉链表模拟树结构,每个节点仅存 **第一个子节点指针** 和 **下一个兄弟节点指针**,通过“孩子 + 兄弟”的链式关系,间接表达树的层次结构。

- **结构定义(对应代码)**: ```ctypedef int DataType;struct Node {struct Node* _firstChild1; // 指向第一个子节点(最左子节点)struct Node* _pNextBrother; // 指向下一个兄弟节点(同层右侧节点)DataType _data; // 节点数据域};

结合图示的逐层解析:

-

根节点 A:

- _firstChild1 指向 第一个子节点 B(A 的最左子节点是 B);

- _pNextBrother 为 NULL(根节点无兄弟);

- 数据域存 A 的值。

-

节点 B:

- _firstChild1 指向 第一个子节点 D(B 的最左子节点是 D);

- _pNextBrother 指向 兄弟节点 C(B 的同层右侧兄弟是 C);

- 数据域存 B 的值。

-

节点 D:

- _firstChild1 为 NULL(D 无子节点,是叶节点);

- _pNextBrother 指向 兄弟节点 E(D 的同层右侧兄弟是 E);

- 数据域存 D 的值。

-

节点 E:

- _firstChild1 指向 第一个子节点 H(E 的最左子节点是 H);

- _pNextBrother 指向 兄弟节点 F(E 的同层右侧兄弟是 F);

- 数据域存 E 的值。

-

节点 H:

- _firstChild1 为 NULL(H 无子节点);

- _pNextBrother 指向 兄弟节点 I(H 的同层右侧兄弟是 I);

- 数据域存 H 的值。

-

核心逻辑(递归本质):

每棵 “子树” 可通过_firstChild1展开(子节点链),而同层节点通过_pNextBrother串联(兄弟链)。例如,节点 B 的子树(D、E、F)由_firstChild1进入 D,再通过 D 的_pNextBrother遍历 E、F 。 -

优缺点:

- 优点:

- 结构简洁:仅需两个指针即可表达任意树结构,空间开销小。

- 天然支持递归遍历:通过

_firstChild1深入子树,_pNextBrother遍历同层,契合树的递归特性。 - 灵活转换:可轻松将树转换为二叉树(树转二叉树的核心就是孩子兄弟表示法)。

- 缺点:

- 查询父节点困难:需从根遍历查找(无直接父指针),若需频繁找父节点,需额外维护反向关系。

- 对复杂操作(如删除子树)要求高:需同时断开孩子和兄弟指针,避免内存泄漏或结构断裂。

- 优点:

1.4 树在实际中的运用(Windows 文件系统的目录树结构)

Windows 文件系统的目录树结构:

-

映射关系:

- 根目录(如

C:\)对应树的根节点,是文件系统的起点。 - 文件夹(如

C:\Users)对应树的分支节点,可包含子文件夹(子节点)和文件(叶节点)。 - 文件(如

C:\Users\README.txt)对应树的叶节点(无下级内容)。

- 根目录(如

-

孩子兄弟表示法的隐形运用:

Windows 目录的存储逻辑,本质与“孩子兄弟表示法”相通:- 每个文件夹(节点)的 “第一个子文件夹” 对应

_firstChild1,通过它进入子目录树; - 同层的 “下一个兄弟文件夹/文件” 对应

_pNextBrother,通过它遍历当前目录的同级内容。

- 每个文件夹(节点)的 “第一个子文件夹” 对应

-

实际操作映射:

- 打开文件夹:点击

C:\Users(父节点)→ 访问其_firstChild1(如Administrator文件夹),再通过_pNextBrother遍历Public等同级文件夹。 - 创建文件/文件夹:在某个文件夹(节点)下新增内容,相当于给该节点的

_firstChild1或_pNextBrother链添加新节点。 - 删除目录:需递归断开该节点的

_firstChild1(子目录树)和_pNextBrother(兄弟链),确保文件系统结构完整。

- 打开文件夹:点击

-

优势体现:

树结构天然适合表达“层级嵌套”的文件关系,相比线性结构,能更直观、高效地组织和访问多层目录,契合人类对“分类存储”的需求。

2.二叉树概念及结构

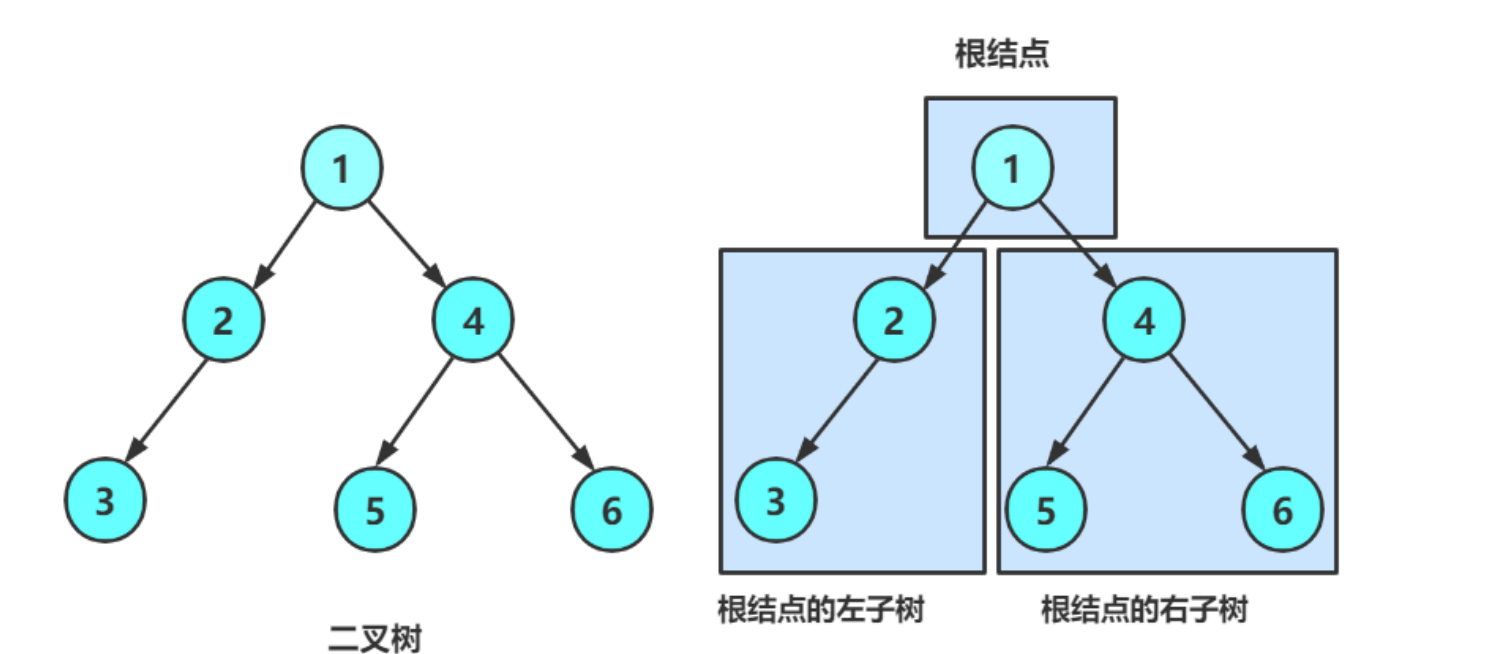

2.1 概念

二叉树的定义:

- 是结点的有限集合,满足两种情况:

- 集合为空(空二叉树);

- 由一个根节点 + 两棵互不相交的左子树、右子树组成(左、右子树本身也是二叉树)。

二叉树的核心特性:

-

结点度数限制:

二叉树中不存在度大于 2 的结点(每个结点最多有 2 个子结点,即左孩子、右孩子)。

示例:若某结点有 3 个子结点,则它不属于二叉树结构。 -

子树的有序性:

二叉树的左子树和右子树次序固定,不能颠倒(交换左、右子树会形成不同的二叉树)。

示例:- 树 1:根节点 A,左子树 B,右子树 C

- 树 2:根节点 A,左子树 C,右子树 B

树 1 和树 2 是不同的二叉树,体现“左右有序”的特性。

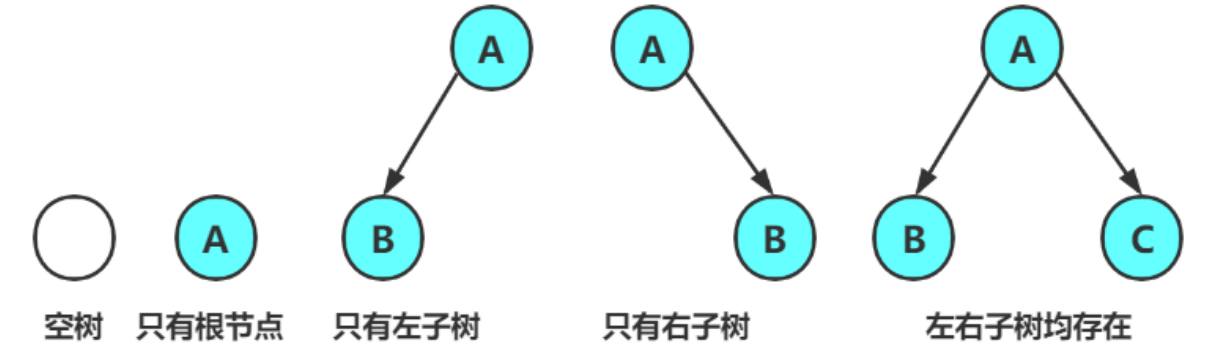

二叉树的复合情况:

任意二叉树可由以下基础形态组合而成:

- 空树(无结点);

- 仅含根节点(无左、右子树);

- 根节点 + 左子树(右子树为空);

- 根节点 + 右子树(左子树为空);

- 根节点 + 左子树 + 右子树(左右均非空)。

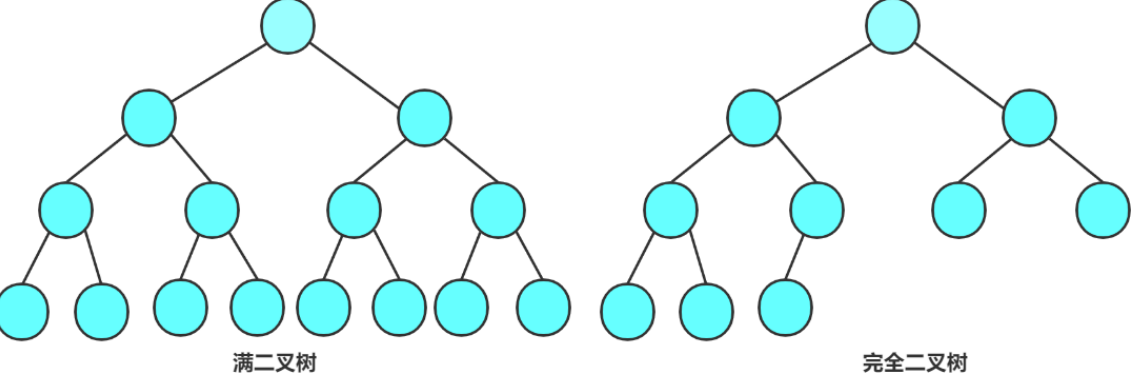

2.3 特殊的二叉树

-

满二叉树:

- 定义:每一层的结点数都达到该层最大值的二叉树。若层数为

K,则总结点数满足2^K - 1。 - 数学推导(结合性质 2):

满二叉树第 1 层最多 1 个结点(2^(1-1)),第 2 层最多 2 个(2^(2-1))…第 K 层最多2^(K-1)个。

总结点数 = 等比数列求和1 + 2 + 4 + ... + 2^(K-1) = 2^K - 1。 - 示例(K=4 的满二叉树):

第 1 层:1 个结点(根)

第 2 层:2 个结点(根的左、右孩子)

第 3 层:4 个结点(左孩子的左/右、右孩子的左/右)

第 4 层:8 个结点

总结点数 =1 + 2 + 4 + 8 = 15 = 2^4 - 1,符合满二叉树定义。

- 定义:每一层的结点数都达到该层最大值的二叉树。若层数为

-

完全二叉树:

- 定义:深度为

K、有n个结点的二叉树,若每个结点与深度为 K 的满二叉树中“编号 1~n 的结点”一一对应,则为完全二叉树。 - 核心特征:

- 前

K-1层是满的(结点数达最大值); - 第

K层的结点从左到右连续排列,无空缺。

- 前

- 与满二叉树的关系:

满二叉树是特殊的完全二叉树(当n = 2^K - 1时,完全二叉树退化为满二叉树)。 - 示例(K=3,n=5 的完全二叉树):

第 1 层:1 个结点(根)

第 2 层:2 个结点(满)

第 3 层:4 个结点(满)

第 4 层: 3个节点 (左起连续,无空缺)

总结点数 10,与满二叉树(K=4 时 15 个结点)的前 10 个编号对应,符合完全二叉树定义。

- 定义:深度为

2.4 二叉树的性质

性质 1:第 i 层最多结点数

规则:若规定根节点的层数为1,对于一棵非空二叉树,其第i层上最多有2^(i - 1)个结点。

推导逻辑:

- 第1层(根节点层):只有1个根节点,代入公式

2^(1 - 1) = 1,符合。 - 第2层:最多能有2个结点(根节点的左右孩子),代入公式

2^(2 - 1) = 2,符合。 - 第3层:基于第2层的2个结点,每个结点最多又能衍生2个子结点,共

2×2 = 4个,代入公式2^(3 - 1) = 4,符合。 - 以此类推,每一层的最大结点数都是上一层的2倍,满足等比数列规律,第

i层最多结点数为2^(i - 1)。

示例:

一棵深度为4的二叉树,第3层最多结点数是2^(3 - 1) = 4个;第4层最多结点数是2^(4 - 1) = 8个 。

性质 2:深度为 h 的最大结点数

规则:若规定根节点的层数为1,深度为h的二叉树,其最大结点数是2^h - 1。

推导逻辑:

深度为h的二叉树,最大结点数是各层最大结点数的总和。由性质1可知,第i层最多有2^(i - 1)个结点,那么深度为h时,总和就是等比数列求和:

S = 2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^(h - 1)

这是首项a1 = 1、公比q = 2、项数h的等比数列,根据等比数列求和公式S = (q^h - 1)/(q - 1) ,代入q = 2可得S = 2^h - 1 。

示例:

深度为3的二叉树,最大结点数是2^3 - 1 = 7个,对应满二叉树的情况(第1层1个、第2层2个、第3层4个,总和7个 )。

性质 3:叶结点与度为 2 结点的关系

规则:对任何一棵二叉树,若度为0的叶结点个数为n0,度为2的分支结点个数为n2,则有n0 = n2 + 1。

推导逻辑:

- 设二叉树中总的结点数为

n,度为1的结点数为n1。根据“结点总数 = 各度数结点数之和”,可得n = n0 + n1 + n2。 - 再看二叉树中的边数(分支数):度为1的结点贡献1条边,度为2的结点贡献2条边,叶结点贡献0条边,所以总边数

e = n1 + 2n2。 - 又因为二叉树中除根节点外,每个结点都有一条入边,所以边数

e = n - 1(结点总数减1)。 - 联立

e = n1 + 2n2和e = n - 1 = (n0 + n1 + n2) - 1,化简后可得n0 = n2 + 1。

示例:

若某二叉树有5个度为2的结点(n2 = 5),则叶结点数n0 = 5 + 1 = 6个 。

性质 4:满二叉树深度与结点数的关系

规则:若规定根节点的层数为1,具有n个结点的满二叉树,其深度h = log₂(n + 1)(log₂表示以2为底的对数 )。

推导逻辑:

满二叉树的结点数满足性质2,即深度为h的满二叉树结点数n = 2^h - 1。对该公式变形求解h:

由n = 2^h - 1,移项可得2^h = n + 1,两边同时取以2为底的对数,得到h = log₂(n + 1) 。

示例:

一个满二叉树有15个结点(n = 15),代入公式h = log₂(15 + 1) = log₂(16) = 4,即深度为4,与实际结构(4层,结点数2^4 - 1 = 15 )相符。

性质 5:完全二叉树结点编号规律

规则:对于具有n个结点的完全二叉树,按从上至下、从左至右顺序从0开始编号,序号为i的结点有如下关系:

- 双亲结点序号:若

i > 0,则i位置节点的双亲序号为(i - 1) / 2(整数除法,自动取整 );若i = 0,则为根节点,无双亲。 - 左孩子结点序号:若

2i + 1 < n,则左孩子序号为2i + 1;若2i + 1 ≥ n,则无左孩子。 - 右孩子结点序号:若

2i + 2 < n,则右孩子序号为2i + 2;若2i + 2 ≥ n,则无右孩子。

推导逻辑:

完全二叉树层序编号后,结点的父子关系可通过下标计算快速推导。以数组存储视角看,结点i的左孩子自然落在2i + 1位置、右孩子落在2i + 2位置(类似堆结构的下标规则 );而找双亲时,基于孩子下标反推,就能得到(i - 1) / 2的计算方式。

示例:

假设有一个完全二叉树,结点总数n = 10,各结点编号0~9。

- 编号

i = 3的结点:

双亲序号(3 - 1) / 2 = 1;

左孩子序号2×3 + 1 = 7(7 < 10,存在左孩子 );

右孩子序号2×3 + 2 = 8(8 < 10,存在右孩子 )。 - 编号

i = 8的结点:

双亲序号(8 - 1) / 2 = 3;

左孩子序号2×8 + 1 = 17(17 ≥ 10,无左孩子 );

右孩子序号2×8 + 2 = 18(18 ≥ 10,无右孩子 )。

2.4题目讲解

题目 1

1. 某二叉树共有 399 个结点,其中有 199 个度为 2 的结点,则该二叉树中的叶子结点数为( )

A 不存在这样的二叉树

B 200

C 198

D 199

关键知识调用

利用二叉树性质 3:对任何二叉树,叶结点数 n₀ = 度为 2 的结点数 n₂ + 1,同时结合“结点总数 = 度为 0 的结点数 + 度为 1 的结点数 + 度为 2 的结点数”(即 n = n₀ + n₁ + n₂ )

推导过程

- 已知

n = 399(总结点数),n₂ = 199(度为 2 的结点数)。 - 根据性质 3,先算

n₀ = n₂ + 1 = 199 + 1 = 200。 - 再验证总结点数:

n = n₀ + n₁ + n₂→399 = 200 + n₁ + 199→ 解得n₁ = 0。n₁是度为 1 的结点数,值为 0 是合理的(二叉树允许度为 1 的结点数为 0 )。

- 因此,叶子结点数

n₀ = 200,对应选项 B 。

题目 2

2.在具有 2n 个结点的完全二叉树中,叶子结点个数为( )

A n

B n+1

C n-1

D n/2

关键知识调用

完全二叉树的结点编号性质、二叉树度数关系(n₀ = n₂ + 1 ),以及完全二叉树的结点数奇偶性与 n₁ 的关系:

- 完全二叉树中,度为 1 的结点数

n₁只能是 0 或 1(因完全二叉树最后一层结点靠左排列,若总结点数为偶数,最后一层结点数为偶数,n₁ = 1;若为奇数,n₁ = 0)。

推导过程

-

设总结点数

n总 = 2n(偶数),则完全二叉树中n₁ = 1(因总结点数为偶数时,度为 1 的结点数必为 1 )。 -

根据二叉树结点总数公式:

n总 = n₀ + n₁ + n₂→2n = n₀ + 1 + n₂。 -

结合性质 3(

n₀ = n₂ + 1),将n₂ = n₀ - 1代入上式:

2n = n₀ + 1 + (n₀ - 1)→2n = 2n₀→ 解得n₀ = n? 这里有问题,重新推导:正确代入:

2n = n₀ + 1 + n₂,又n₂ = n₀ - 1,所以:

2n = n₀ + 1 + n₀ - 1→2n = 2n₀→n₀ = n? 但这与完全二叉树特性矛盾,说明推导漏了完全二叉树的深度特性。重新梳理:

完全二叉树中,n₁为 0 或 1 。因n总 = 2n是偶数,所以n₁ = 1(若为奇数则n₁=0)。

又n₀ = n₂ + 1,且n总 = n₀ + n₁ + n₂ = (n₂ + 1) + 1 + n₂ = 2n₂ + 2。

已知n总 = 2n,则2n₂ + 2 = 2n→n₂ = n - 1。

因此n₀ = n₂ + 1 = (n - 1) + 1 = n? 但这是错误的,实际完全二叉树结点数为偶数时,叶子结点数应为n + 1,说明前面逻辑有误。正确思路:

完全二叉树中,若总结点数为N:- 当

N为偶数,n₁ = 1,且N = 2^h - 1 + x(x是最后一层结点数,1 ≤ x ≤ 2^(h-1))。

但更简单的方式是用公式:

对完全二叉树,n₀ = ⌈N/2⌉(向上取整),当N=2n(偶数),n₀ = n + 1? 不,重新用性质推导:

正确推导:

由n总 = n₀ + n₁ + n₂,且n₀ = n₂ + 1,得n总 = 2n₂ + 1 + n₁。

因完全二叉树n₁ ∈ {0,1},且n总 = 2n(偶数):- 若

n₁ = 0,则2n = 2n₂ + 1→2(n - n₂) = 1,无整数解,矛盾。 - 若

n₁ = 1,则2n = 2n₂ + 1 + 1→2n = 2n₂ + 2→n = n₂ + 1→n₂ = n - 1。

因此n₀ = n₂ + 1 = (n - 1) + 1 = n? 这显然不对,实际例子验证:

举例:完全二叉树结点数

N=4(即2n=4→n=2),此时结构是:

层 1:1 个结点(根)

层 2:2 个结点(根的左右孩子)

层 3:1 个结点(左孩子的左孩子,右孩子空缺?不,完全二叉树最后一层结点需连续。哦,N=4的完全二叉树结构是:

层 1:1

层 2:2、3

层 3:4(左孩子的左孩子?不,层 2 有 2 个结点,层 3 最多 4 个,但N=4时,层 3 只有 1 个结点? 不对,完全二叉树的定义是“与满二叉树前 N 个结点一一对应”,N=4的完全二叉树结构是:编号 0(根)、1(左)、2(右)、3(左孩子的左)→ 度为 1 的结点是编号 1(只有左孩子,无右孩子),所以

n₁=1;n₀是编号 2(右孩子,无后代)、3(左孩子的左,无后代)→n₀=2;n₂是编号 0(有左右孩子)→n₂=1。此时

n总=4=2n→n=2,n₀=2,符合n₀ = n? 但根据选项,这题正确答案应为 A n ? 但之前逻辑混乱,重新整理:正确结论:

当完全二叉树结点数为2n(偶数),n₁=1,由n₀ = n₂ + 1和n总 = n₀ + n₁ + n₂,代入得:

2n = (n₂ + 1) + 1 + n₂→2n = 2n₂ + 2→n₂ = n - 1→n₀ = n。

所以答案选 A n (举例N=4时,n=2,n₀=2,符合)。 - 当

题目 3

3.一棵完全二叉树的节点数位为531个,那么这棵树的高度为( )

A 11

B 10

C 8

D 12

关键知识调用

利用二叉树性质 4:若根节点层数为 1,满二叉树深度 h = log₂(n + 1)(n 是满二叉树结点数);

完全二叉树的深度满足:2^(h-1) ≤ n < 2^h(n 是完全二叉树结点数,h 是深度)。

推导过程

- 设完全二叉树深度为

h(根节点层数为 1 ),则结点数n满足:

2^(h-1) ≤ 531 < 2^h。 - 计算幂次:

2^9 = 512,2^10 = 1024。- 代入得:

2^(10-1) = 512 ≤ 531 < 1024 = 2^10→ 满足h=10时的不等式。

- 因此,树的高度为 10 ,对应选项 B 。

题目 4

4.一个具有767个节点的完全二叉树,其叶子节点个数为()

A 383

B 384

C 385

D 386

关键知识调用

完全二叉树结点数与度数关系(n₀ = n₂ + 1 ),以及完全二叉树结点数奇偶性对 n₁ 的影响(奇数结点数时 n₁=0 ,偶数时 n₁=1 )。

推导过程

- 已知完全二叉树结点数

n总 = 767(奇数),因此n₁ = 0(完全二叉树中,奇数结点数时度为 1 的结点数为 0 )。 - 根据结点总数公式:

n总 = n₀ + n₁ + n₂ = n₀ + 0 + n₂。 - 结合性质 3(

n₀ = n₂ + 1),代入得:

767 = (n₂ + 1) + n₂→767 = 2n₂ + 1→ 解得n₂ = 383。 - 因此,

n₀ = n₂ + 1 = 383 + 1 = 384,对应选项 B 。

2.5 二叉树的存储结构

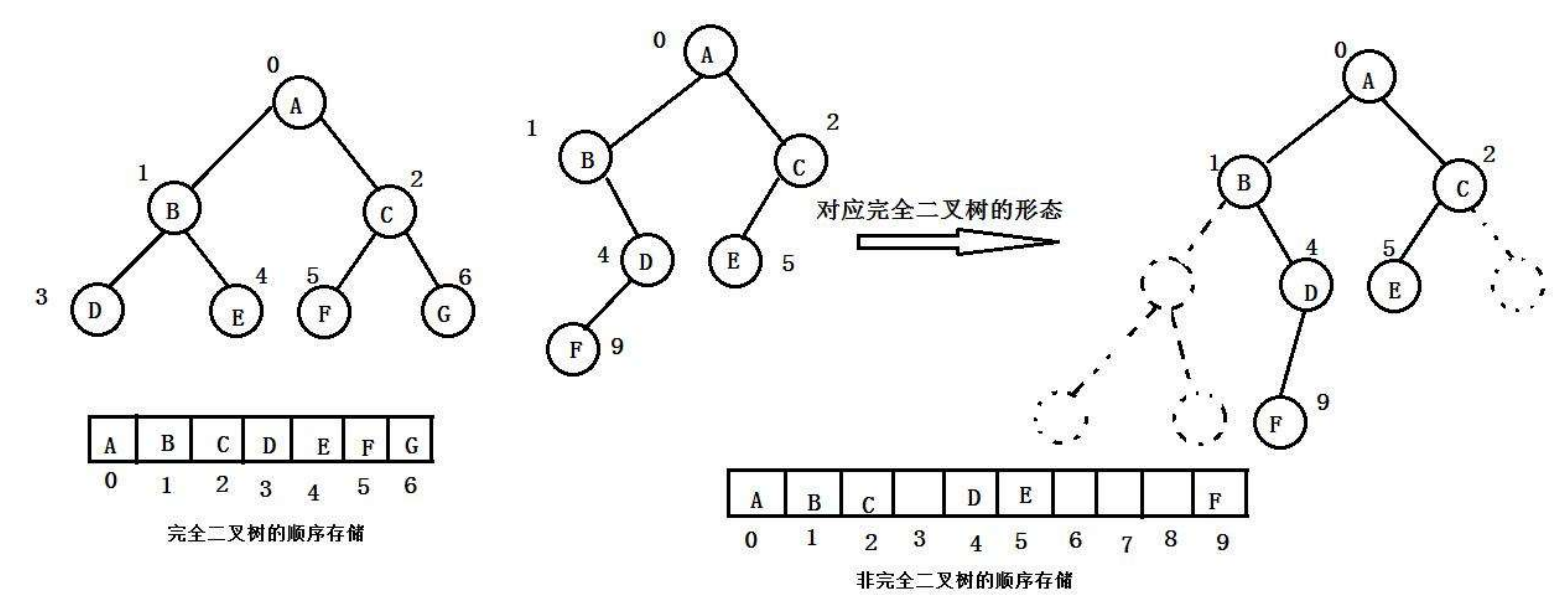

2.5.1 顺序存储

核心定义:

使用数组存储二叉树,利用数组下标模拟二叉树的层次关系。物理上是连续的数组空间,逻辑上对应二叉树的结点层级。

适用场景与限制:

- 仅完全二叉树适合顺序存储,因完全二叉树结点按层序排列时无“空隙”,数组空间能被充分利用。

- 若用于非完全二叉树,需填充空结点以维持层序关系,会导致空间浪费(如非完全二叉树的“空缺”位置需占用数组元素,但无实际结点)。

底层逻辑与示例(结合完全二叉树顺序存储图):

- 完全二叉树按层序(从上到下、从左到右)编号,数组下标与结点编号一一对应。

- 示例(完全二叉树顺序存储图):

二叉树结点层序为A(0)、B(1)、C(2)、D(3)、E(4)、F(5)、G(6),数组存储为[A,B,C,D,E,F,G]。

结点B(1)的左孩子下标为2×1+1=3(即D),右孩子下标为2×1+2=4(即E),符合完全二叉树的下标规则。

非完全二叉树的空间浪费问题(结合非完全二叉树顺序存储图):

- 非完全二叉树层序编号时,空缺结点需占用数组位置。

- 示例(非完全二叉树顺序存储图):

二叉树实际结点为A(0)、B(1)、C(2)、D(4)、E(5)、F(9),数组需填充空缺下标3、6、7、8,导致空间浪费。

这些空缺位置无实际结点,但需占用数组元素(存储空值或标记),降低空间利用率。

实际应用:

现实中仅堆(一种特殊的完全二叉树) 常用数组顺序存储,因堆的操作依赖层序下标规则,能高效利用数组特性。

2.5.2 链式存储

核心原理:

利用链表结构存储二叉树,通过指针关联节点间的逻辑关系(父与子、兄与弟等),摆脱数组顺序存储对“完全二叉树形态”的依赖,适配任意结构的二叉树。

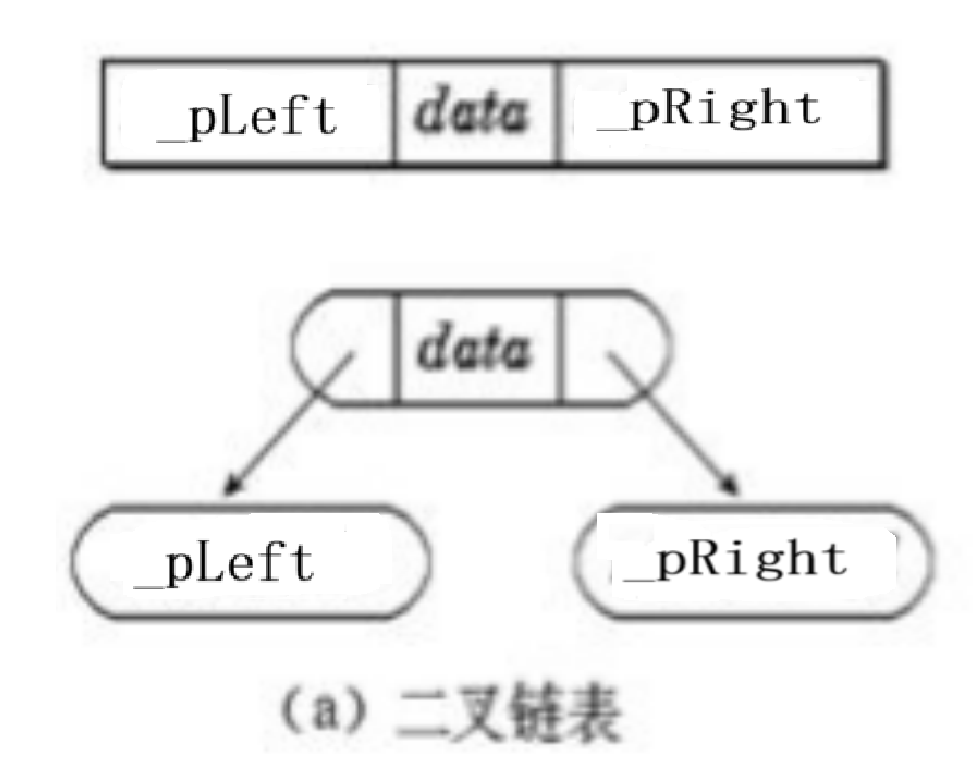

(1)二叉链(基础形态)

typedef int BTDataType;

struct BinaryTreeNode {struct BinaryTreeNode* _pLeft; // 指向左孩子节点,空则为NULLstruct BinaryTreeNode* _pRight; // 指向右孩子节点,空则为NULLBTDataType _data; // 节点存储的数据

};

-

结构拆解:

_pLeft / _pRight:通过指针建立 “父→子” 的关联,左、右子树区分严格,体现二叉树的有序性。_data:承载节点的实际数据(如数值、字符等)。

-

示例(对应二叉链表图):

二叉树节点1的左孩子是2、右孩子是3,则代码构建如下:

// 构建节点

struct BinaryTreeNode node1 = {. _pLeft = &node2, ._pRight = &node3, ._data = 1};

struct BinaryTreeNode node2 = {. _pLeft = &node4, ._pRight = &node5, ._data = 2};

struct BinaryTreeNode node3 = {. _pLeft = NULL, ._pRight = NULL, ._data = 3};

// ... 其他节点同理

特性:

- 空间随节点动态分配,无需预占内存,适配非完全二叉树。

- 操作灵活(增删节点仅需调整指针),但仅支持 “父→子” 的单向遍历。

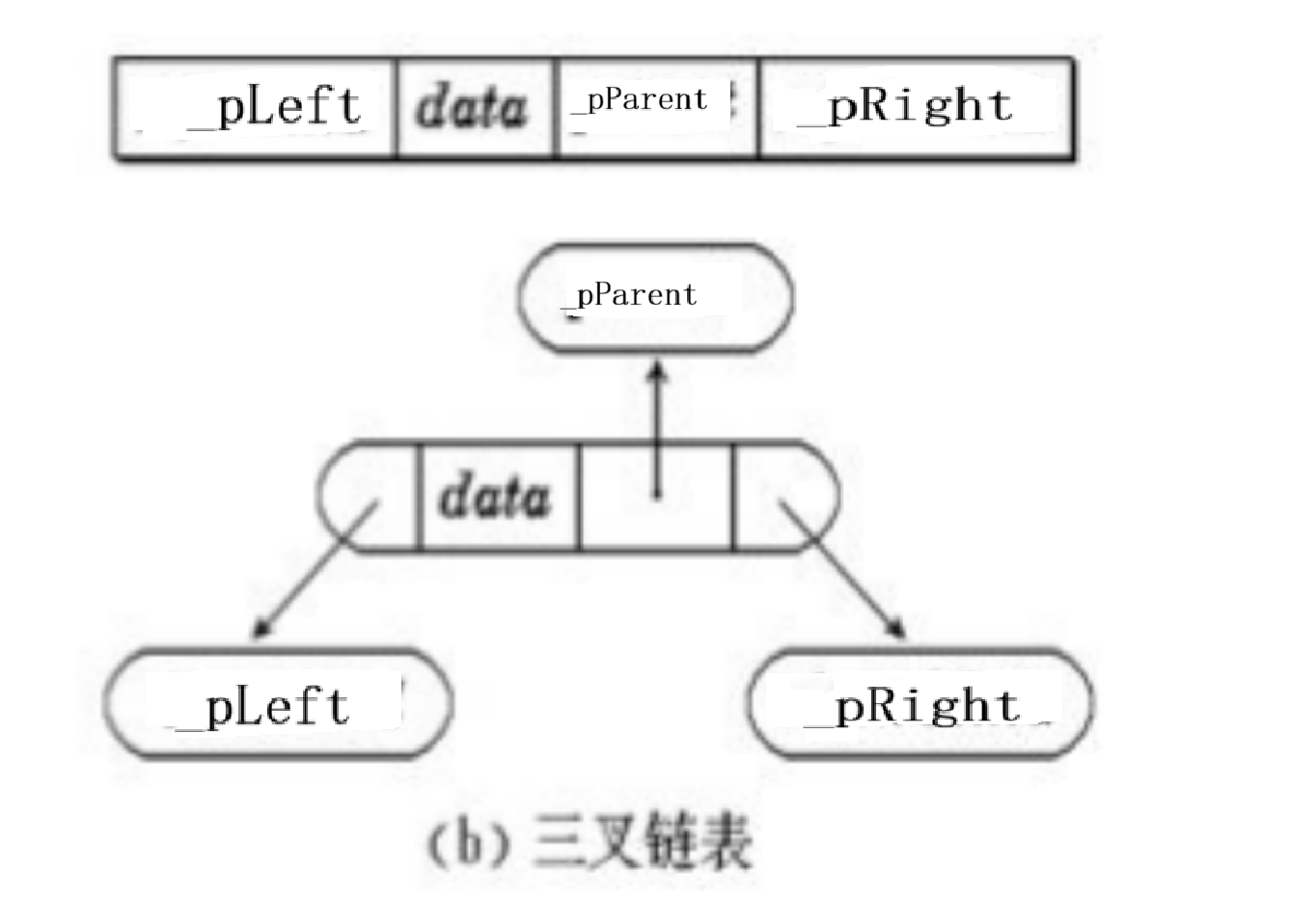

(2)三叉链(扩展形态,含父指针)

typedef int BTDataType;

struct BinaryTreeNode {struct BinaryTreeNode* _pParent; // 指向父节点,根节点为NULLstruct BinaryTreeNode* _pLeft; // 指向左孩子节点struct BinaryTreeNode* _pRight; // 指向右孩子节点BTDataType _data; // 节点存储的数据

};

结构拆解:

- 新增

_pParent指针,建立 “子→父” 的反向关联,实现双向遍历(父到子、子到父)。

示例(对应三叉链表图):

节点2的父是1、左孩子是4、右孩子是5,代码构建:

struct BinaryTreeNode node2 = {._pParent = &node1, // 反向关联父节点._pLeft = &node4, ._pRight = &node5, ._data = 2

};

struct BinaryTreeNode node4 = {._pParent = &node2, // 父节点为2._pLeft = NULL, ._pRight = &node6, ._data = 4

};

特性:

- 支持双向遍历,适合需频繁回溯的场景(如红黑树旋转、AVL 树平衡调整)。

- 空间开销更大(多一个指针域),但逻辑更完整。