如何分析需求的可行性

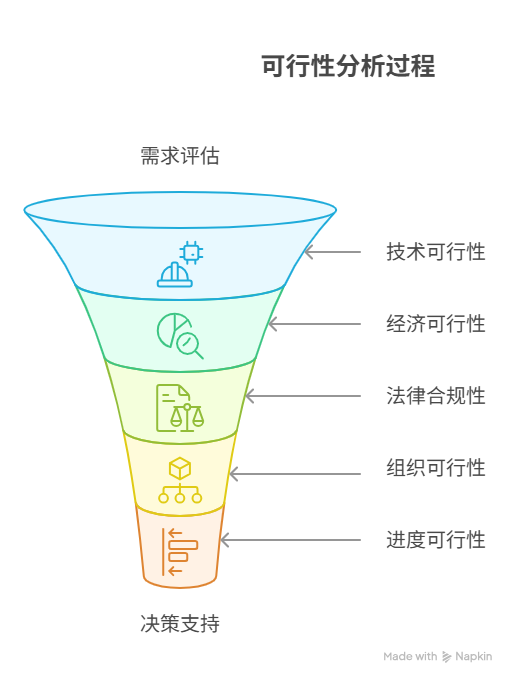

对需求进行系统性的可行性分析,其核心在于构建一个多维度的、前瞻性的“风险识别与决策支持”框架,旨在确保组织在投入大量资源之前,能够对一个需求的“可做性”与“应做性”进行一次全面、客观的审视。一套专业、完备的可行性分析,必须从至少五个关键层面展开:进行技术可行性分析、评估其经济可行性与投入产出比、审视其法律合规性与政策风险、考察其组织与操作可行性、以及规划其进度可行性与时间窗口。

其中,进行技术可行性分析,是整个评估工作的“硬核”基础。它要求我们,在被一个需求的宏大商业价值所吸引时,必须首先冷静地、专业地,与技术团队一起,回答那个最根本的工程问题:“以我们现有的技术栈、架构能力和团队技能,我们真的,能够将这个‘想法’,高质量地、稳定可靠地,‘建造’出来吗?” 这个问题的答案,是项目能否从“PPT”走向“现实”的第一道、也是最关键的一道门槛。

一、为何要“分析可行性”:从“盲目承诺”到“审慎决策”

在项目管理的实践中,一个最致命、也最常见的“陷阱”,就是在未经充分可行性分析的情况下,就做出轻率的“承诺”。销售团队为了签下合同,向客户承诺了一个技术上极具挑战性的功能;产品经理为了描绘一幅激动人心的蓝图,在路线图中规划了一个需要投入天量资源的功能。这些“盲目的承诺”,如同为项目埋下了一颗颗高爆炸性的“地雷”,在项目的中后期,必然会以“无法实现的技术障碍”、“失控的预算超支”和“遥遥无期的交付延期”等灾难性的形式引爆。

1. 可行性分析是“风险管理”的“第一道防线”

需求可行性分析,本质上,是项目风险管理活动中,最早的、也最重要的一环。它是一次系统性的“排雷”行动,旨在项目启动之前,就识别出那些最可能导致项目失败的、根本性的“项目杀手”级风险。根据项目管理协会(PMI)的研究,大量失败的项目,其根源,都可以追溯到项目初期,对技术、资源或市场可行性的评估不足。

2. 它是“Go/No-Go”决策的“科学依据”

可行性分析的最终产出,是一份为高层管理者,就“是否应该启动这个项目(或开发这个需求)”这一重大决策,提供关键输入和专业建议的“决策支持报告”。它将决策,从基于“直觉”、“热情”或“权威”的模式,转变为基于“数据、事实和理性分析”的科学模式。

正如本杰明·富兰克林的名言所警示的:“不做好准备,就是在准备失败。”需求可行性分析,正是为了避免失败,而必须进行的最核心的“准备”工作。

二、核心框架:TELOS可行性分析模型

为了确保可行性分析的全面性和系统性,业界总结出了一套经典、成熟的分析框架——TELOS模型。它引导我们,从五个相互关联、缺一不可的关键维度,来对一个需求,进行一次360度的“全面体检”。

T - Technical Feasibility(技术可行性)

E - Economic Feasibility(经济可行性)

L - Legal Feasibility(法律合规性)

O - Operational Feasibility(组织与操作可行性)

S - Schedule Feasibility(进度可行性)

三、技术可行性(Technical Feasibility)

这是可行性分析的“硬核”基础。它回答的核心问题是:“我们,真的有能力,把这个东西‘造’出来吗?”

1. 评估维度

技术成熟度与可用性:需求的实现,是否依赖于某项“前沿”的、尚未经过大规模商业验证的“黑科技”?或者,是否需要使用一个我们团队完全不熟悉的、开源社区活跃度很低的“冷门”技术栈?

团队技能与经验:我们现有的研发团队,是否具备实现该需求所需的专业技能和项目经验?我们是否需要为此,进行大规模的招聘或技术培训?

系统集成与兼容性:这个新需求,需要与我们哪些现有的、尤其是那些陈旧的“祖传”系统,进行集成?这些老旧系统,是否提供了稳定、可靠、文档齐全的API接口?

架构承载能力:我们现有的技术架构,能否支撑这个新需求,可能带来的性能、并发量或数据量的巨大压力?它是否会成为压垮现有架构的“最后一根稻草”?

2. 分析方法

技术预研(Spike):在敏捷开发中,对于技术不确定性极高的需求,团队会专门设立一个极短的、不产出任何业务功能的“技术预研”任务(即Spike),其唯一目的,就是去探索和验证某个技术方案的可行性。

概念验证(PoC):构建一个极简的、粗糙的、但能够跑通核心技术路径的“一次性”原型,来证明“这个想法,在技术上是行得通的”。

四、经济可行性(Economic Feasibility)

这是可行性分析的“账本”。它回答的核心问题是:“做这件事,在经济上,‘划算’吗?”

1. 评估维度

成本估算(Cost Estimation):这不仅仅是研发的人力成本,还应包括:

直接成本:项目团队的薪资、需要采购的硬件服务器、商业软件包的授权费用等。

间接成本:项目所占用的办公空间、水电等行政管理成本。

长期运维成本:功能上线后,为了维持其稳定运行,所需要持续投入的服务器和人力成本。

收益分析(Benefit Analysis):

有形收益:可被直接量化为金钱的收益,例如,带来的新增销售收入、或因流程自动化而节省的人力成本。

无形收益:难以直接量化,但同样重要的收益,例如,品牌形象的提升、客户满意度的提高、或是在技术创新上积累的经验。

投入产出比(ROI)分析:通过计算**投资回报率(ROI)、投资回收期(Payback Period)、净现值(NPV)**等财务指标,来对项目的经济吸引力,进行一次客观的、数据化的评估。

一个在技术上完全可行,但在经济上“入不敷出”的需求,对于一个商业组织而言,同样是“不可行”的。

五、法律合规性(Legal Feasibility)

这是可行性分析的“红线”。它回答的核心问题是:“我们,被‘允许’做这件事吗?”

1. 评估维度

数据隐私与安全法规:需求的设计,是否完全符合《网络安全法》、《个人信息保护法》、欧盟的GDPR等国内外关于数据隐私和安全的、日益严格的法律法规?

知识产权(IP)风险:我们的实现方案,是否会侵犯他人的专利权?我们是否使用了某些具有“传染性”的、严苛的开源协议,而可能会给我们自身的代码带来知识产权风险?

行业准入与监管:在金融、医疗、教育、游戏等受到严格监管的行业,我们的需求设计,是否符合所有相关的行业准入和运营规范?

2. 分析方法 在需求分析的早期,就让公司的法务和合规部门,深度地介入进来,是规避此类风险的唯一、正确的方式。任何试图绕过法务,“先做再说”的想法,都可能会给公司带来毁灭性的打击。

六、组织与操作可行性(Operational Feasibility)

这是可行性分析中最容易被忽略,但也最关乎“最终成败”的一环。它回答的核心问题是:“即便我们成功地、合法地、经济地,把这个东西‘造’了出来,我们的组织和用户,真的,会‘用’它吗?”

1. 评估维度

业务流程的兼容性:这个新功能,能否顺畅地,嵌入到用户现有的、已经习惯了的工作流程之中?还是说,为了使用它,用户需要对自己熟悉的工作方式,进行一次痛苦的、颠覆性的改变?

用户接受度与培训成本:我们的最终用户,是否具备学习和使用这个新功能所需的技能和意愿?我们需要为此,投入多大的培训成本?

管理层的支持度:我们的项目发起人,是否真的理解并坚定地支持这个项目?当项目在执行中,遇到跨部门的阻力时,他/她是否愿意,挺身而出,为我们扫清障碍?

组织变革管理的挑战:一个新需求的落地,常常伴随着组织内部权力、利益和流程的重新分配。我们是否已经预见到了,这可能会触动哪些人的“奶酪”,并准备好了相应的沟通和变革管理预案?

一个在操作上“水土不服”的需求,即便功能再强大,其最终的命运,也只是被“束之高阁”。

七、进度可行性(Schedule Feasibility)

这是可行性分析的“时间标尺”。它回答的核心问题是:“我们,能否在‘要求的时间’内,完成这件事?”

1. 评估维度

高阶的时间估算:基于对需求范围和复杂度的初步理解,以及对团队历史**速率(Velocity)**的了解,给出一个相对客观的、高阶的时间范围估算。

市场窗口期(Market Window of Opportunity):是否存在一个稍纵即逝的、我们必须赶上的“市场窗口”?我们的估算时间,是否能满足这个窗口的要求?

资源可用性:在预估的项目周期内,那些我们需要依赖的“关键瓶颈”资源(如首席架构师、核心算法工程师),他们是否有足够的时间投入到这个项目中来?

在进行进度可行性分析时,可以利用像 Worktile 或 PingCode 这样的工具,其项目集和资源管理视图,来查看关键人员,在多个项目上的时间分配情况,从而做出更现实的判断。

八、在流程中“落地”

可行性分析,不应是一次性的、过重的“学术研究”。它应该被轻量化地、制度化地,嵌入到需求管理的日常流程之中。

在“需求准入”阶段:对于任何一个新提出的、重大的需求,产品经理都应先在头脑中,快速地,过一遍TELOS的五个维度,进行一次初步的、定性的“可行性快筛”。

在“待办列表梳理会”中:可行性分析,是需求梳理会的核心议题之一。产品经理提出“What”和“Why”,而整个研发团队,则主要负责从“Technical”(技术)、“Schedule”(进度)和“Economic”(成本)的角度,对其可行性,进行深入的、协同的评估。

所有分析的结果,都应被清晰地,记录在需求工作项本身(例如,在 PingCode 的一个“史诗”中,创建一个专门的“可行性分析”模块),或一个共享的 Wiki 页面上,作为后续决策的、可追溯的依据。

常见问答 (FAQ)

Q1: 是不是每个需求都需要做一次完整的TELOS可行性分析?

A1: 不是。可行性分析的“深度”和“正式程度”,应与需求的“规模”和“风险”成正比。对于一个耗资千万、周期一年的大型项目,可能需要一份详尽的《可行性分析报告》。而对于一个两周就能完成的功能优化,可能只需要在需求梳理会上,进行一次半小时的、非正式的讨论就足够了。

Q2: 可行性分析是谁的责任?

A2: 项目经理或产品经理,是整个可行性分析过程的“主导者”和“组织者”。但他/她绝非“全能”的。一份高质量的可行性分析,必须是其与技术专家、财务专家、法务专家、以及业务领域专家,进行协同工作的产物。

Q3: 如果一个需求在某个维度上(如技术上)被评估为“不可行”,该怎么办?

A3: 首先,不应轻易地“放弃”。而应将其,视为一次“创造性解决问题”的机会。我们能否,通过调整解决方案(例如,用一个更成熟的技术,来替代那个不确定的新技术)、或缩减需求范围(例如,先实现其MVP版本),来将其,从“不可行”,变为“可行”?

Q4: 敏捷开发还需-要做前期的可行性分析吗?

A4: 需要,但其形式,发生了深刻的变化。敏捷,不再追求在项目开始前,就完成一份大而全的、预测未来一年的《可行性分析报告》。取而代之的,是将可行性分析,“分解”并“融入”到每一个短的迭代周期之中。例如,通过“技术预研”来快速验证技术可行性,通