音视频学习(四十五):声音的产生

从物理学角度看,声音本质上是机械波:某一声源发生微小振动,推动邻近介质(空气、液体或固体)产生疏密相间的压力扰动,并以波的形式向外传播。人耳或传感器捕获到这种压力随时间的周期性变化后,才形成我们主观感受到的“声”。下面从声源类别、能量转换、传播特性与人耳感知四个维度系统梳理声音的产生原理。

经典振动声源:固体的弹性振动

最常见的声源是胡克定律所描述的弹性系统——如乐器弦、鼓膜、音叉、扬声器振膜等。当外力使其偏离平衡位置后,回复力 F = –kx 将其拉回;因惯性又越过平衡,遂形成简谐振动。

- 固有频率由 f=1/2π √k/m 决定,k 为等效弹性系数,m 为质量。

- 振幅决定声压级(响度),随能量损耗逐渐衰减;若外部驱动频率与固有频率相同,即发生共振,有效放大声压。

- 不同分布的线密度、边界条件与形状,决定弦乐、管乐、膜片等乐器丰富的谐波谱,进而塑造音色。

流体动力声源:气流剪切与涡街

在许多乐器(如笛、管风琴)与自然现象(风啸、喷气引擎)中,高速气流经过障碍物或狭缝会形成剪切层和周期性脱落的涡街(冯·卡门涡街)。

- 剪切层中压力不稳定,引发密度波;当脱涡频率落入可听区 (20 Hz–20 kHz) 且得到管道腔体反馈时,系统自激振荡产生清晰音高。

- 源–谐振腔耦合是关键:笛孔喷流撞击边沿,扰动传回喷口相位差接近 π,持续抽取气动能,输出稳定响亮的音符。

碰撞与摩擦声源:瞬态力学激励

物体碰撞(敲钟、击鼓、键盘敲击)产生近似冲激力,激发结构的自由振动,形成衰减包络的瞬态声。

而摩擦(拉小提琴弓、手指划玻璃)在微观尺度造成粘滑循环:静摩擦阶段积累弹性形变,转瞬滑移释放能量,频繁重复后变成宽带噪声或具音高的周期声(如弓弦振动)。

电声换能与逆向声源

在现代音频系统中,声音常源于电-机械能量转换:

- 动圈/平板扬声器:交变电流通过线圈 → 受磁场力驱动振膜 → 空气振动。

- 压电蜂鸣器:电场作用下晶体晶格形变 → 机械振动 → 声波。

- 电磁阀、继电器的激磁释放亦可形成机械冲击声。

此类声源的频率和幅度由电信号严格控制,故能高保真还原数字音频。

数字合成与物理建模

若声源并非真实物体,而是数字信号经 DAC 推动扬声器发声,则“产生声音”的本质前移到离散时间域的波形设计。波表合成、FM 合成或基于 Navier-Stokes / 弦振方程的物理建模合成,用算法重现声源-介质-听者各环节,再经电声换能输出。虽然能量终归转化为空气中的机械波,但其频谱、包络与空间特性由软件决定,创造了无限音色可能。

传播介质与波动方程

声源只是链条第一环,介质决定波的传播速度 c 与衰减:

-

空气常温下 c≈343 m/s;水中 c≈1480 m/s;钢中可达 5000 m/s。

-

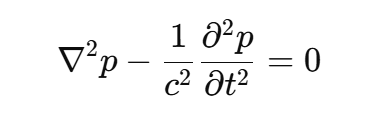

声压 p(x,t) 满足 线性声学波动方程

-

当波长与障碍物尺寸可比时出现衍射、干涉、驻波;在封闭空间形成房间模态,会影响音质与混响。

-

介质吸收系数随频率升高而增大,高频更易衰减;这也是远处声音显得低沉、雾天高频减弱的原因。

人体声源:生物发声机制

人类发声由肺部气流 + 声带振动 + 声道滤波三段完成:

- 横膈膜挤压肺部产生恒定气流;

- 气流冲开声带,弹性组织周期闭合,形成基音频率 f₀ ≈ 80–300 Hz;

- 咽腔、口腔、鼻腔组成可变长管道,调节共振峰(共振峰 F1, F2…),遂形成各元音与言语音色。

情绪、肌肉张力与病理状态都会改变振动模式,引起音高、音色和响度变化。

感知与主观“声”

声波到达人耳,外耳集音、鼓膜-耳骨‐卵圆窗传递,再经内耳淋巴液激发基底膜旅行波,按地点-频率映射(耳蜗分区谐振)弯曲毛细胞,转化为神经冲动。大脑皮层对基频、谐波、瞬态与空间线索进行综合解码,才塑造出我们对音调(Pitch)、响度(Loudness)、**音色(Timbre)与方位(Localization)**的完整听觉体验。

总结

**声音的产生是一条跨域能量变换链:**机械振动或气动扰动——> 压力波在介质中传播——> 感受器接收并神经编码。无论是钟声、引擎轰鸣,还是数字音乐,只要能在一定频率范围内有效耦合介质并形成可感知的压强扰动,就能称之为“声”。