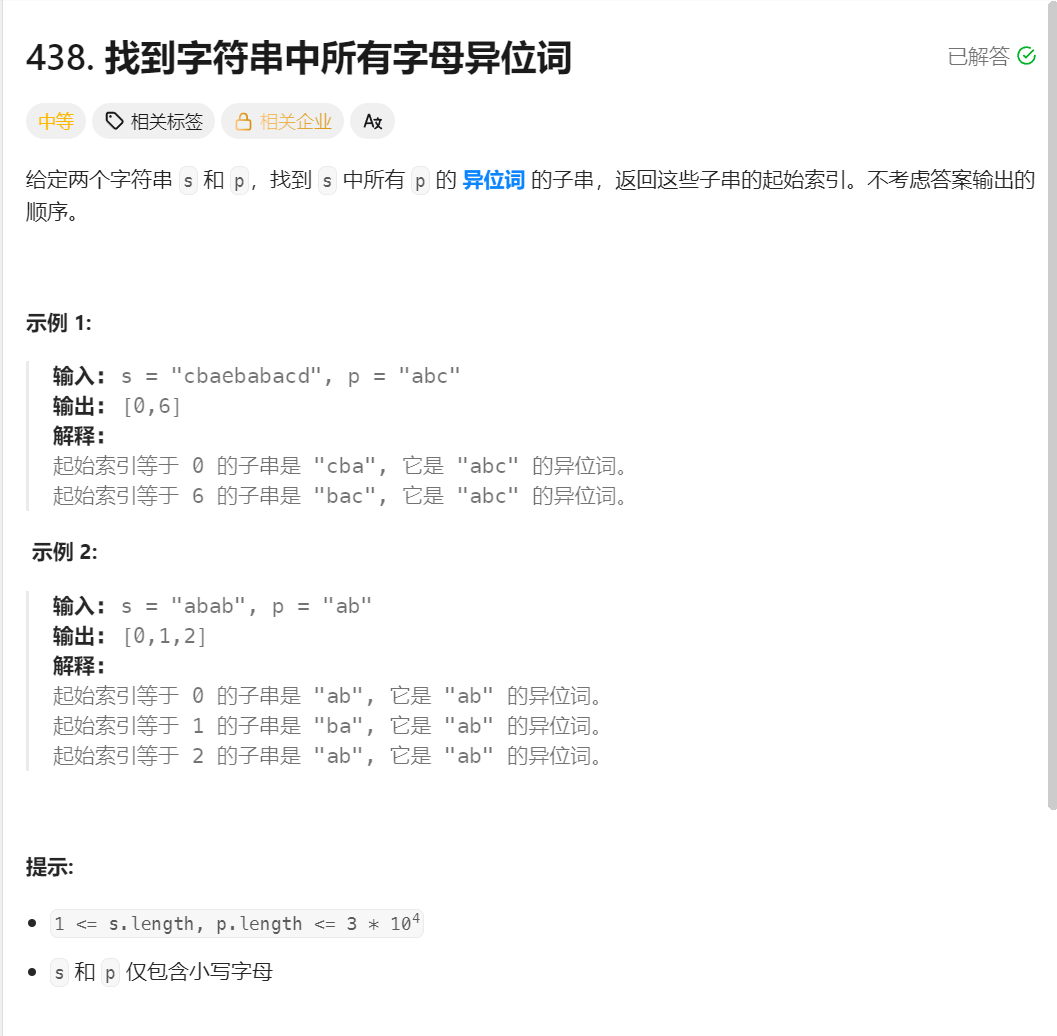

[优选算法专题二——找到字符串中所有字母异位词]

题目链接

438.LeetCode找到字符串中所有字母异位词

题目描述

题目解析

两种方法:定长滑窗/不定长滑窗

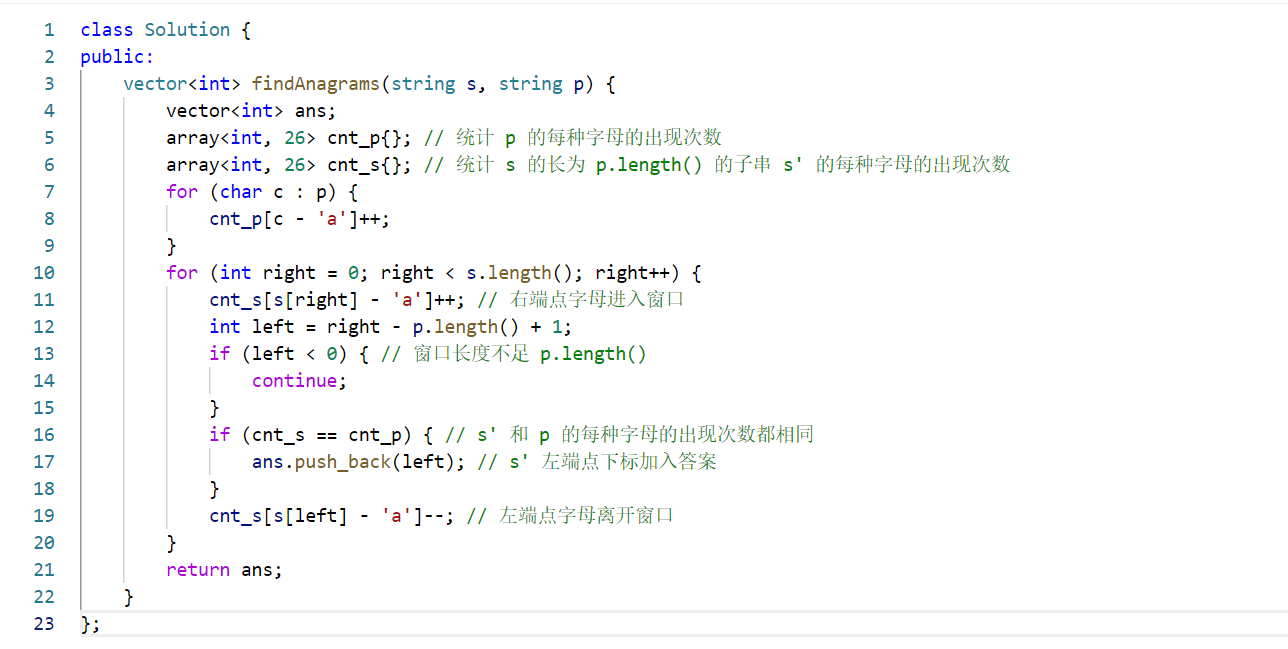

方法一:定长滑窗

- 基本思路:使用两个指针

left和right来维护一个固定长度的窗口,窗口大小为给定的长度len。每次将right指针向右移动一个位置,将新元素加入窗口,同时判断窗口长度是否超过len,若超过则将left指针向右移动一个位置,移除窗口内的旧元素。通过这种方式,滑动窗口可以遍历字符串中所有长度为所有长度为len的子串。

完整代码

方法二:不定长滑窗

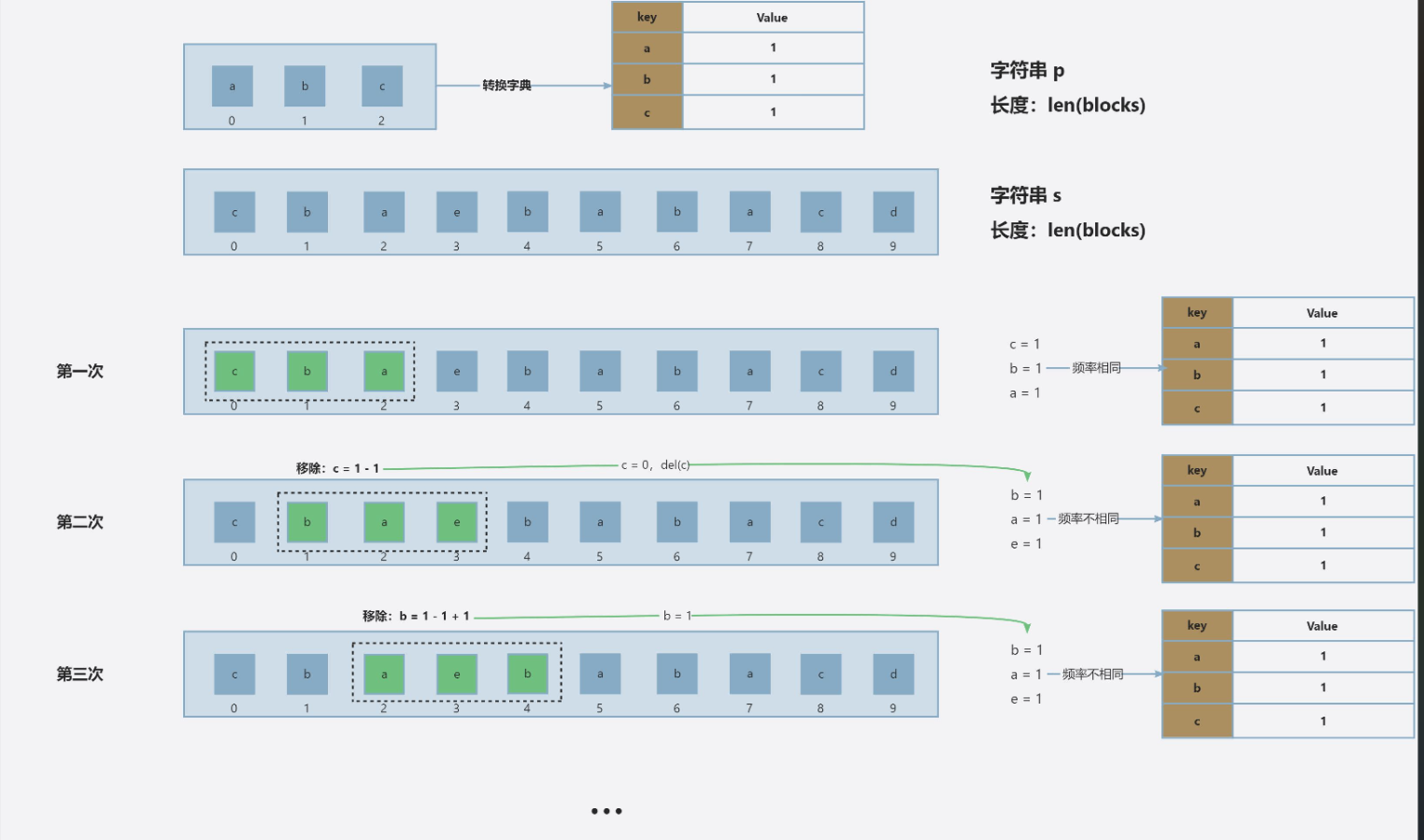

核心设计思想

要判断两个字符串是否为异位词,最直接的方法是比较它们的字符计数(每个字符出现的次数是否完全相同)。但如果对每个可能的子串都重新计算计数,效率会很低(时间复杂度 O (n*m),n 是s长度,m是p长度)。

这个算法的优化点在于:

- 用滑动窗口固定子串长度(等于

p的长度),避免重复检查无效长度的子串。 - 用哈希表(数组) 记录字符计数,通过增量更新计数(只调整窗口边缘的字符),将每次窗口移动的计算成本从 O (m) 降到 O (1)。

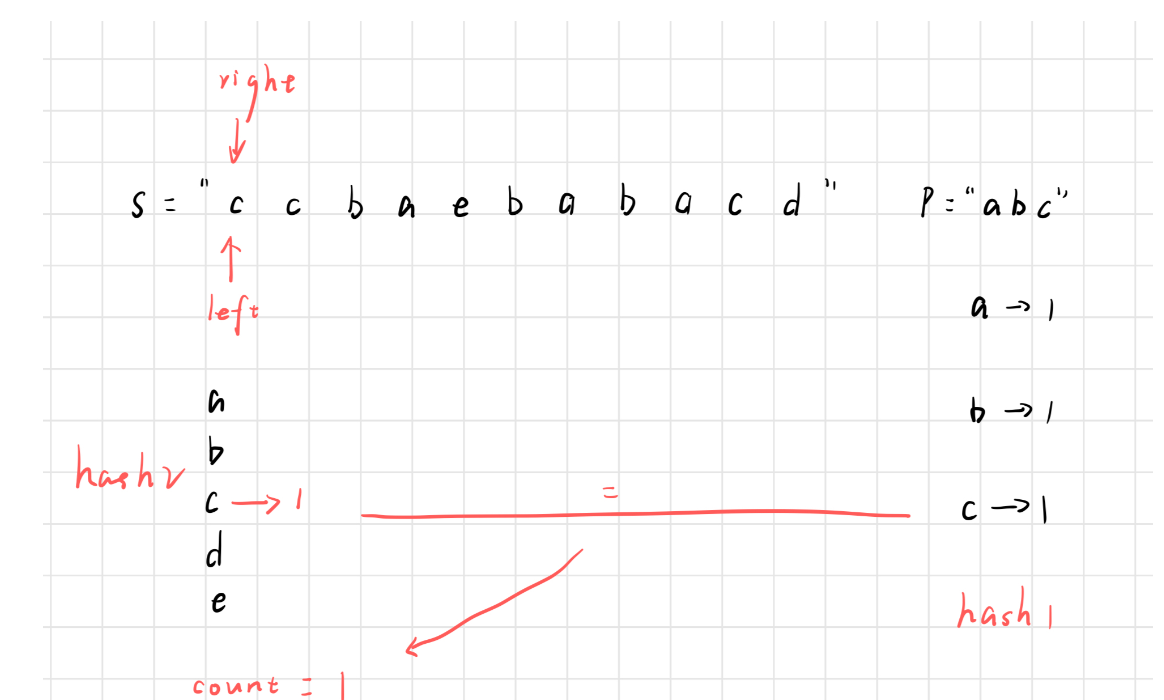

我们定义一个变量 count 来统计窗口中有效字符的个数

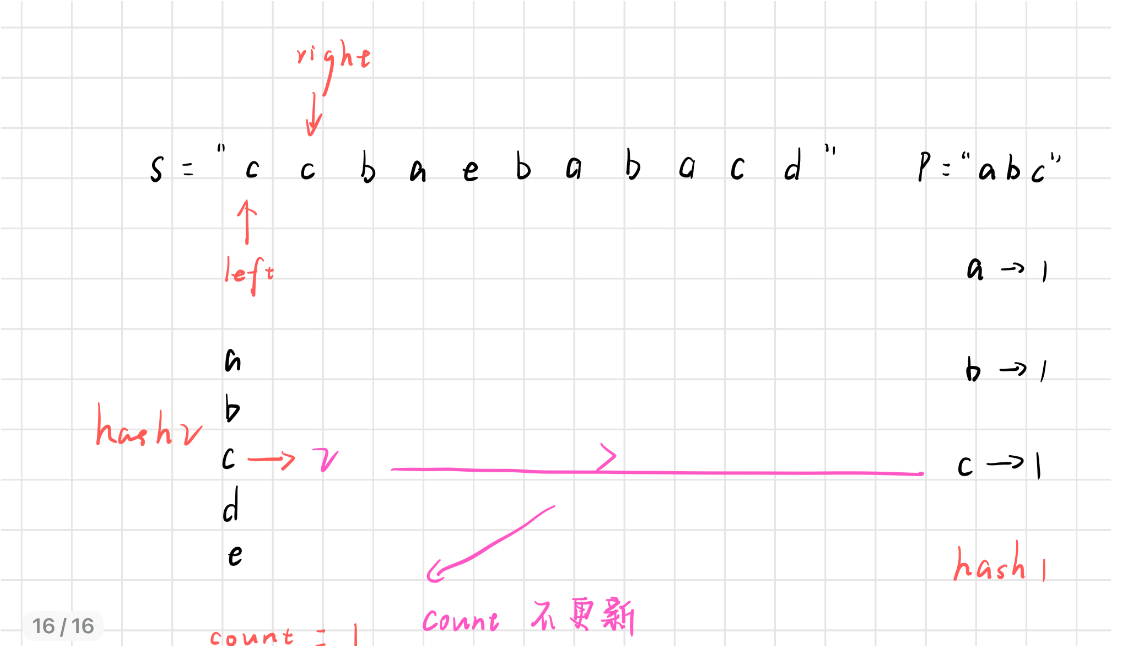

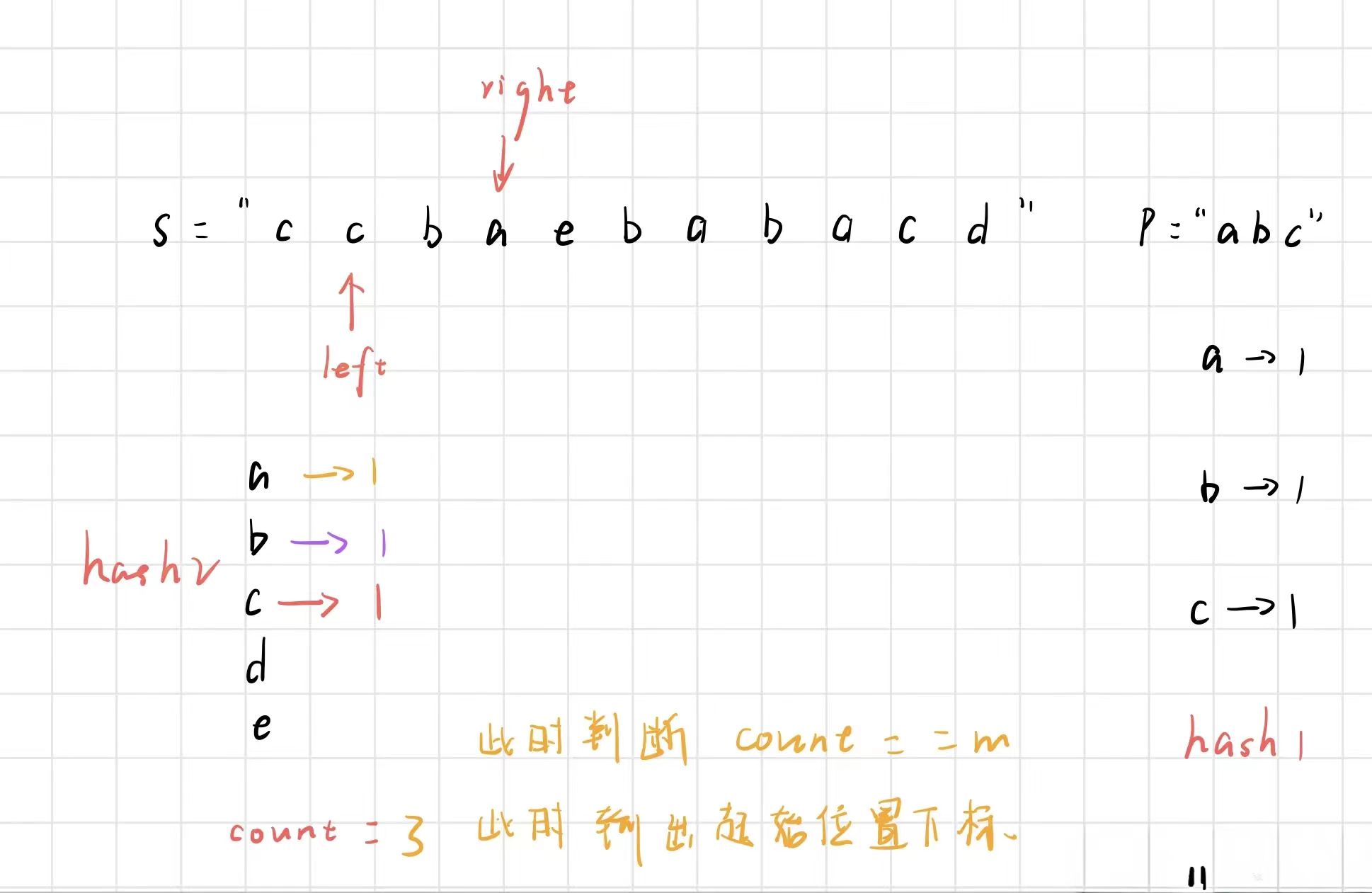

如下图所示,当 c 进入窗口之后,与 hash1 中 c 字符出现的次数比较,有两种情况。

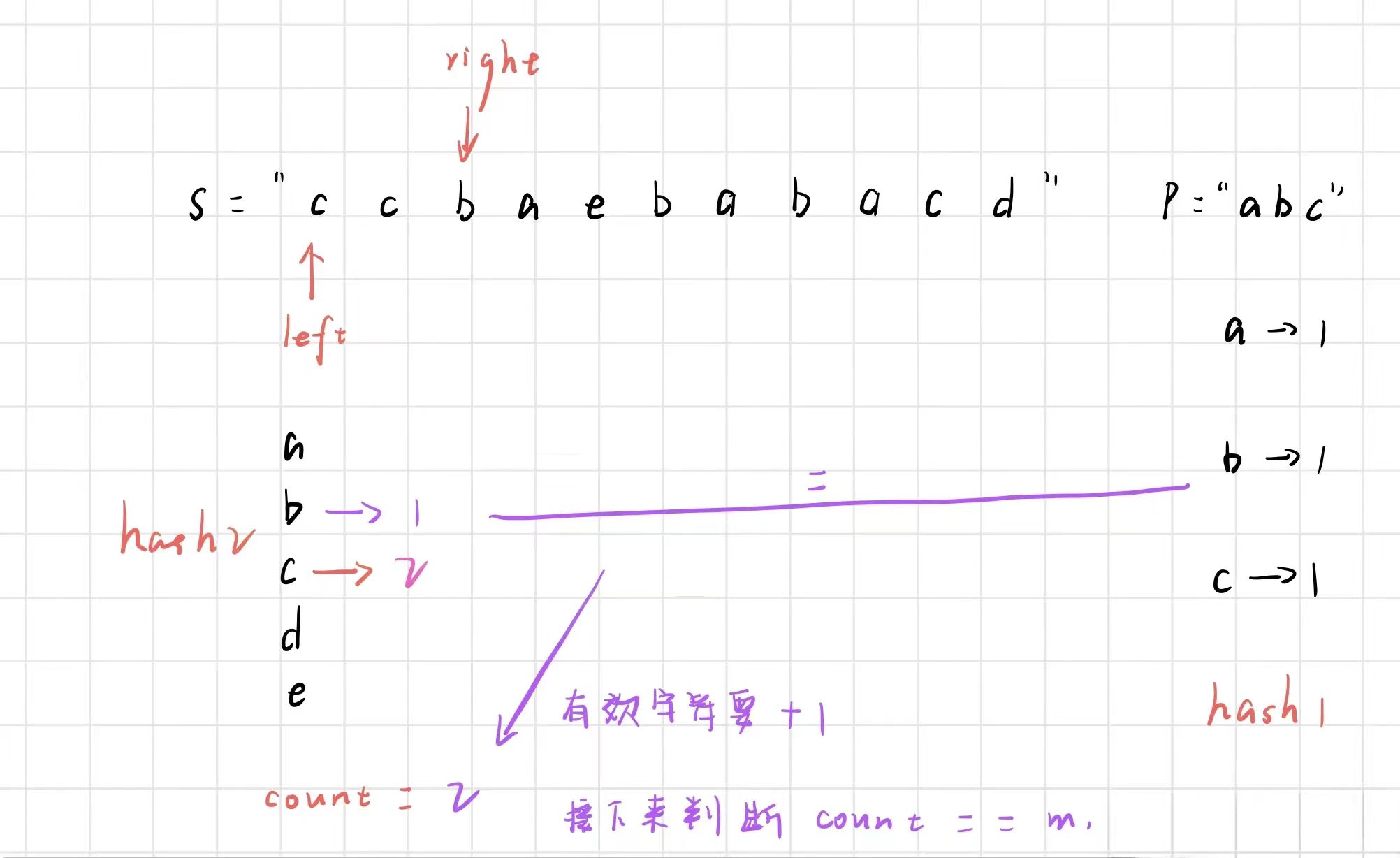

接下来,right 右移

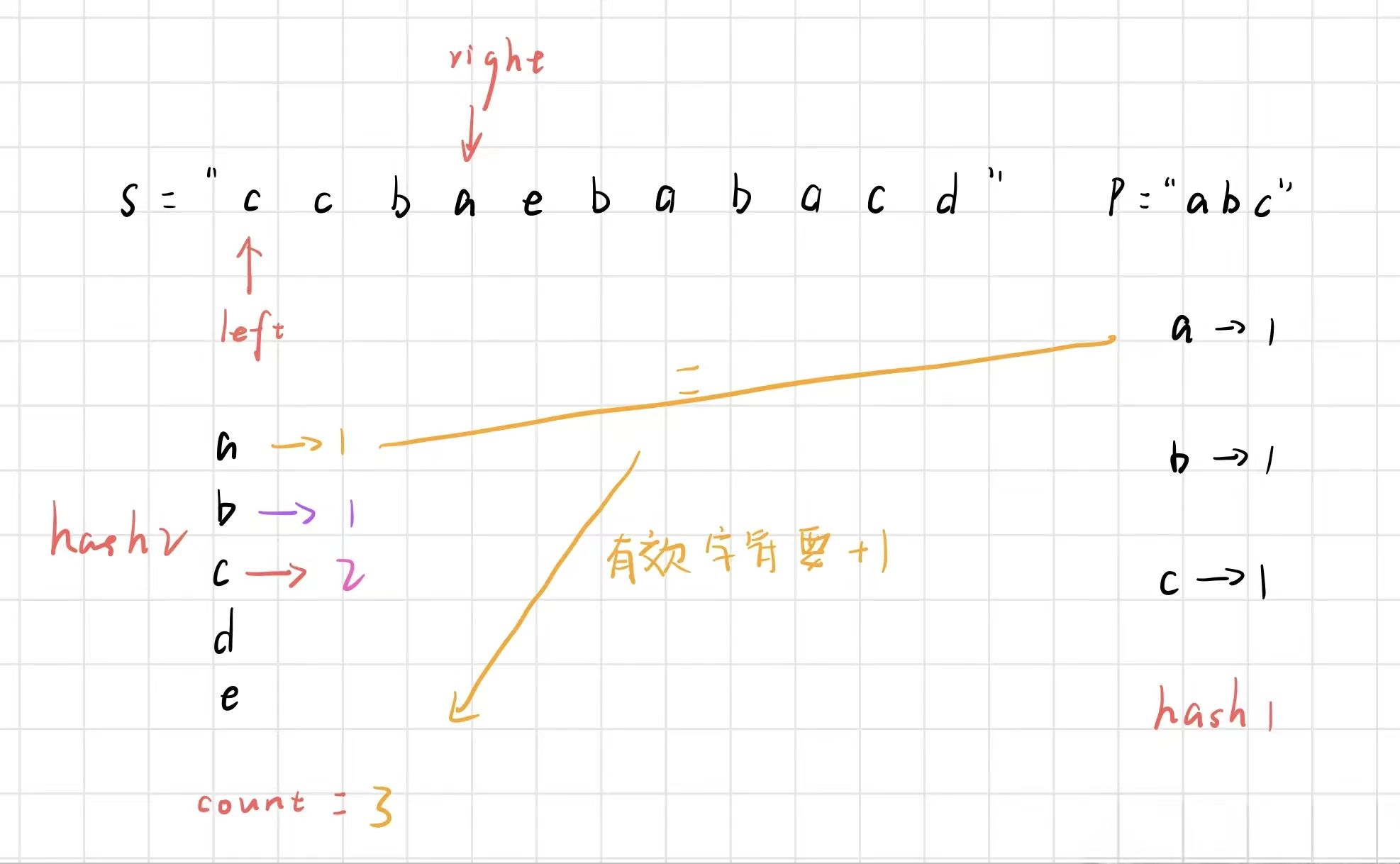

right 继续右移

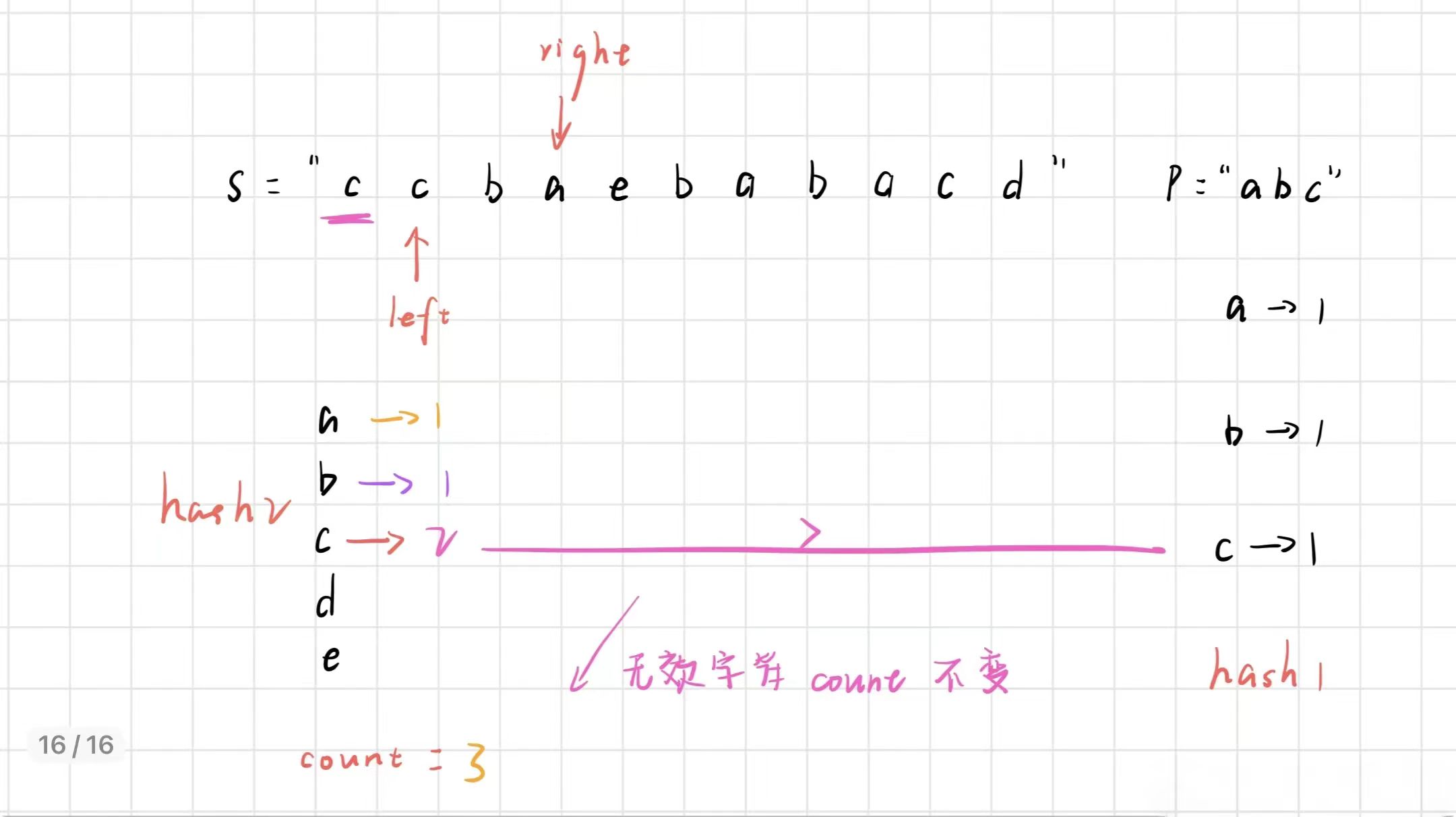

此时,窗口大于 m ,让 left 右移,再将第一个 c 从 hash2 中删除之前,我们要先判断此时这个字符出现的次数是否大于 hash1 中的次数,这种情况,显然是大于,那么删掉的就是无效字符,count 不需要变化,此时 c 的个数变成了 1。

然后我们再判断 count是否等于m,此时count == m,那么窗口中的字符就是 p 的异位词,输出起始位置下标

- 小于等于 hash1 中的……,说明 c 为有效字符,让 count + 1

- 之后 right 继续右移,然后放入到 hash2 中

大于 hash1 中的……,count 不更新

接下来的遍历就省略了

- 进窗口:hash2[in] <= hash1[in] ——> count++

- 出窗口:hash2[out] <= hash1[out] ——> count–

- 更新结果:count==m

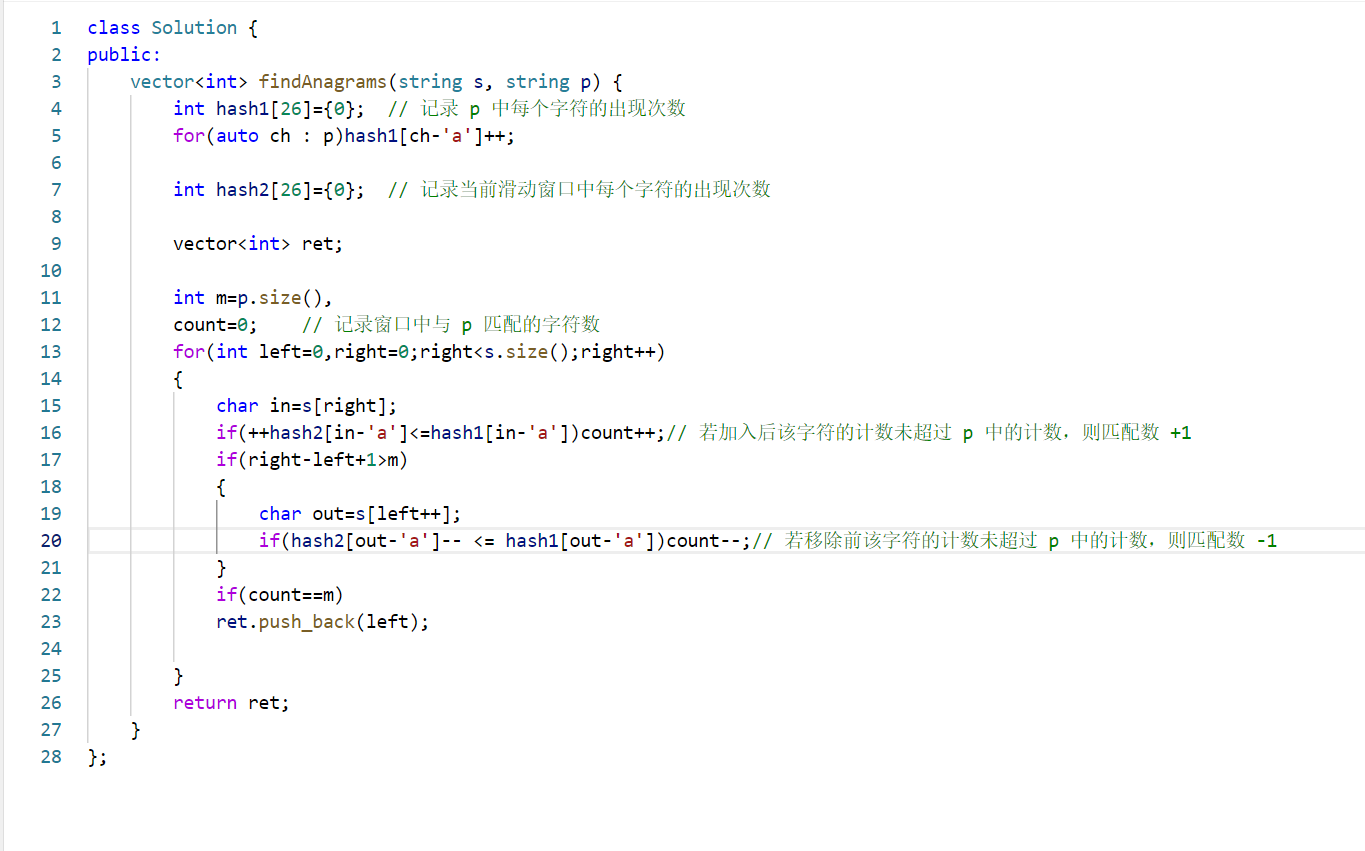

逐行代码深度解析

1. 初始化哈希表

int hash1[26] = {0}; // 存储 p 中每个字符的出现次数 for (auto ch : p) {hash1[ch - 'a']++; // 映射字符到数组索引(如 'a'→0, 'b'→1) } int hash2[26] = {0}; // 存储当前窗口中每个字符的出现次数

hash1是固定的,提前计算p中所有字符的计数(例如p="abc"时,hash1[0]=1('a')、hash1[1]=1('b')、hash1[2]=1('c'))。hash2是动态的,会随着窗口滑动实时更新当前窗口的字符计数。

2. 核心变量定义

vector<int> ret; // 结果数组,存储异位词的起始索引 int m = p.size(); // p 的长度(窗口的固定长度) int count = 0; // 记录当前窗口中「有效匹配」的字符数量

count是算法的「点睛之笔」:它不直接比较两个哈希表,而是通过计数有效匹配的字符数,快速判断窗口是否符合条件。

3. 滑动窗口主循环

循环变量 left 和 right 分别表示窗口的左右边界,初始都为 0,right 负责向右扩展窗口,left 负责在窗口过长时收缩

步骤 1:右指针移动,加入新字符

char in = s[right]; // 当前要加入窗口的字符 if (++hash2[in - 'a'] <= hash1[in - 'a']) {count++; // 有效匹配数 +1 }

例:p="abc"(hash1[a]=1),窗口中已有 1 个 'a',再加入 1 个 'a' 时,hash2[a] 变为 2,超过 hash1[a],count 不增加。

- 先将

hash2中该字符的计数 +1(因为字符加入窗口)。 - 判断:如果加 1 后,

hash2的计数 ≤hash1的计数,说明这个字符是「有效匹配」(没有超出p中该字符的数量),因此count增加。 - 反之(如果加 1 后超过

hash1的计数),说明这个字符在窗口中过多,不算有效匹配,count不变。

步骤 2:窗口过长时,左指针移动,移除左侧字符

if (right - left + 1 > m) { // 窗口长度超过 p 的长度时char out = s[left++]; // 要移除的字符,左指针右移if (hash2[out - 'a']-- <= hash1[out - 'a']) {count--; // 有效匹配数 -1} }

- 当窗口长度超过

m(p的长度),需要收缩左边界,保持窗口长度为m。 - 先记录要移除的字符

out,然后将hash2中该字符的计数 -1(因为字符离开窗口)。 - 判断:如果减 1 前,

hash2的计数 ≤hash1的计数,说明这个字符原本是「有效匹配」,移除后有效匹配数减少,因此count减少。 - 反之(如果减 1 前已经超过

hash1的计数),说明这个字符原本就不是有效匹配,移除后count不变。

例:p="abc"(hash1[a]=1),窗口中原有 2 个 'a'(hash2[a]=2),移除 1 个后变为 1。由于移除前 hash2[a] > hash1[a],所以 count 不变。

步骤 3:判断是否为异位词,记录结果

if (count == m) {ret.push_back(left); // 记录起始索引 }

- 当

count等于m(p的长度)时,说明窗口中所有字符的数量都与p完全匹配(每个字符的计数都 ≤p且总和为m),因此当前窗口是p的异位词。 - 此时窗口的起始索引是

left,加入结果数组

完整代码

为什么这个算法高效?

- 时间复杂度 O (n):

s中的每个字符只被right和left各访问一次,每次操作(更新哈希表、判断 count)都是 O (1)。 - 空间复杂度 O (1):仅用两个固定大小的数组(26 个元素),与输入规模无关。

- 避免冗余计算:通过增量更新哈希表,不需要每次重新计算整个窗口的字符计数。

总结

这个算法的核心是通过滑动窗口固定长度和计数有效匹配字符,将异位词判断转化为对 count 变量的简单检查,既直观又高效。理解 count 的更新逻辑(何时增减)是掌握这个算法的关键。