计算机网络---用户数据报协议User Datagram Protocol(UDP)

一、UDP概述

用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)是TCP/IP协议族中核心的传输层协议,定义于1980年的RFC 768。它与TCP共同构成了传输层的两大基础协议,但设计理念截然不同:TCP追求可靠传输,而UDP以“简单”“高效”为核心,牺牲可靠性换取低延迟和低开销。

1.1 协议定位

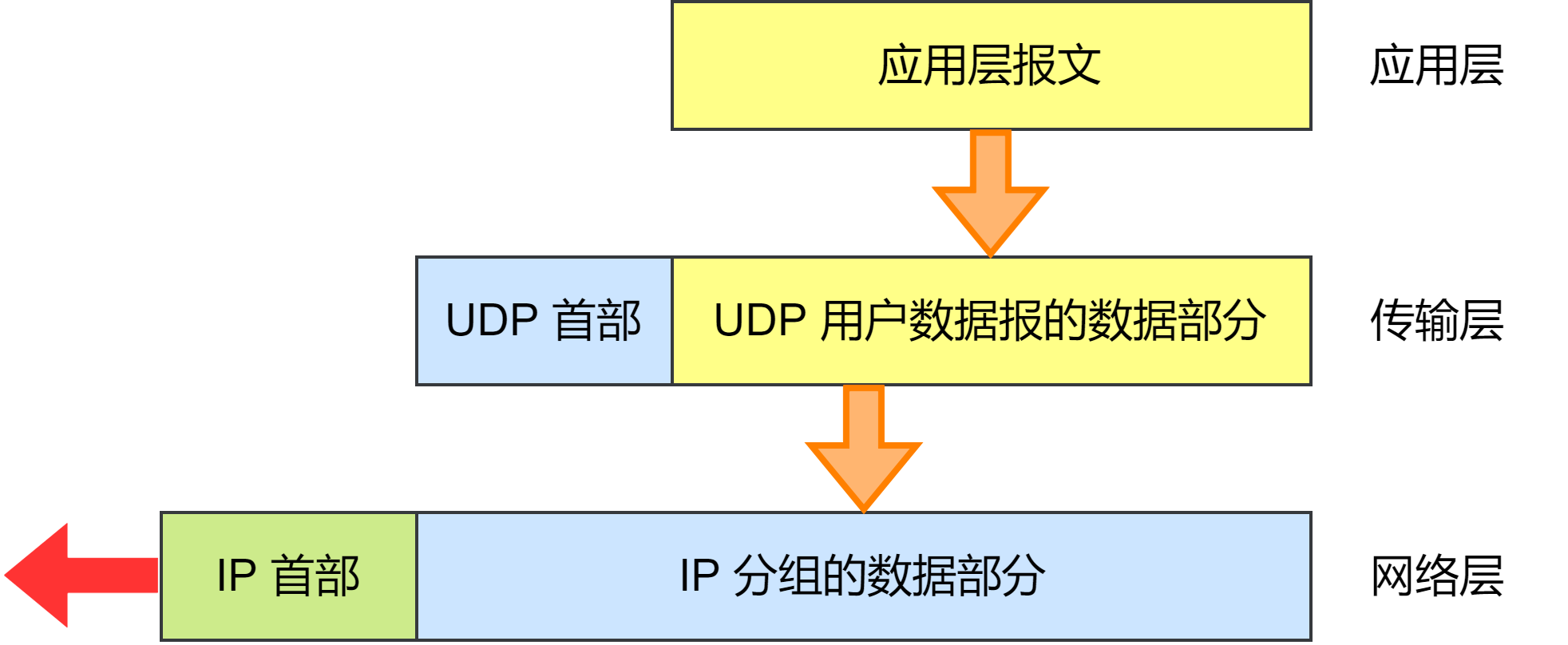

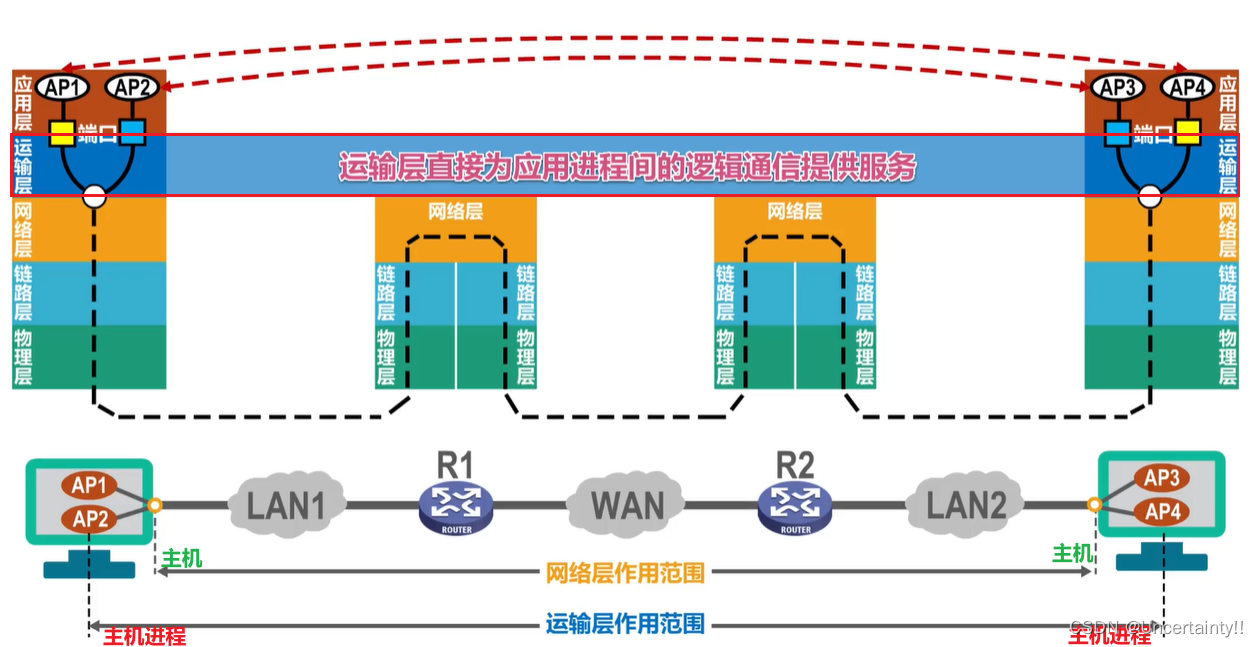

在OSI七层模型中,UDP属于传输层;在TCP/IP模型中,位于网际层(IP)之上,应用层之下,负责端到端的数据传输。其核心功能是将应用层数据封装成数据报,通过IP协议发送,不提供复杂的可靠性保障。

1.2 核心特点

- 无连接:通信前无需建立连接(如TCP的三次握手),发送方直接封装数据并发送,接收方收到后直接交付应用层。

- 不可靠:不保证数据的有序、完整交付,无确认机制、重传机制、流量控制和拥塞控制。

- 面向数据报:数据以“数据报”为单位传输,应用层每次调用UDP发送数据时,UDP直接封装为一个独立数据报,不拆分或合并。

- 低开销:首部仅8字节(远少于TCP的20-60字节),处理速度快,延迟低。

二、UDP首部结构

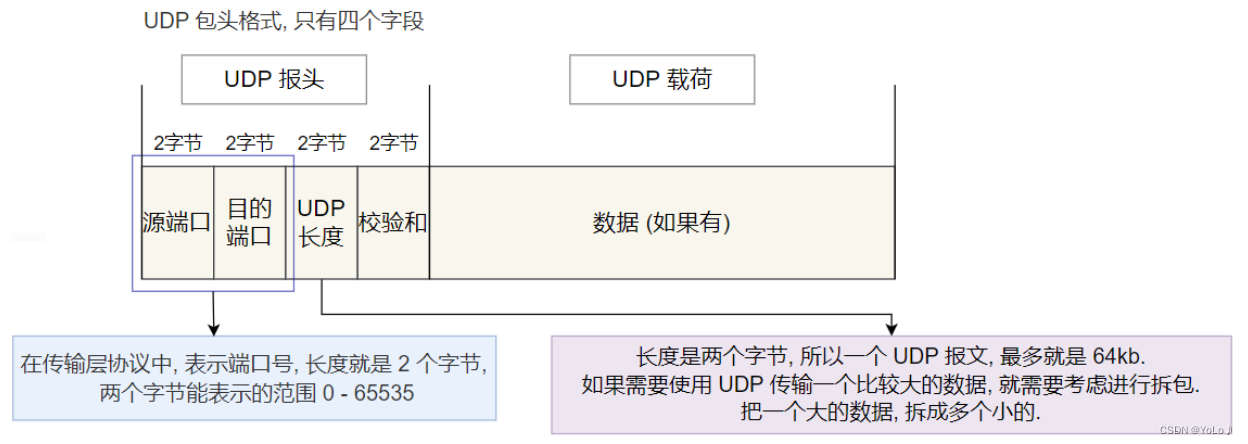

UDP数据报由“首部”和“数据”两部分组成,首部固定8字节,结构如下(按4字节对齐):

| 字段 | 长度(比特) | 含义 |

|---|---|---|

| 源端口号 | 16 | 发送端应用进程的端口号(可选,若为0表示无需回复)。 |

| 目的端口号 | 16 | 接收端应用进程的端口号(必须,用于标识接收进程)。 |

| 长度 | 16 | UDP数据报总长度(首部+数据),单位字节,范围8-65535(最大值65535)。 |

| 校验和 | 16 | 用于校验数据报在传输中是否损坏(可选,部分实现强制计算)。 |

- 源端口号:可选字段,若应用不需要接收回复(如广播消息),可设为0,节省带宽。

- 目的端口号:必填,与IP地址共同定位接收端进程(如DNS服务固定使用53端口)。

- 长度字段:总长度=首部8字节+数据长度,因此数据最大长度=65535-8=65507字节(超过此值会被IP层截断或丢弃)。

- 校验和:唯一的可靠性机制,覆盖首部、数据及“伪首部”(见下文),用于检测传输错误。

三、UDP校验和机制

校验和是UDP唯一的错误检测手段,其设计兼顾了简洁性和有效性:

3.1 校验范围

包括三部分:

- UDP首部:8字节的所有字段。

- UDP数据:应用层发送的原始数据。

- 伪首部:临时构造的40字节(IPv6)或12字节(IPv4)结构,包含IP层信息(如源IP、目的IP、协议号=17),用于确保数据报被正确交付到目标IP和协议。

3.2 计算方法

- 发送方:将校验范围的数据按16位分组,不足16位的补0;累加所有分组(含进位),对结果取反,得到校验和,填入首部。

- 接收方:对同样范围的数据(含发送方的校验和)执行相同累加和取反操作,若结果为0则认为数据未损坏,否则丢弃。

3.3 特性

- 可选性:RFC 768允许校验和为0(表示不校验),但现代系统通常强制计算,以减少错误数据交付。

- 局限性:仅检测错误,不纠正;无法检测重传、乱序或丢失(需应用层处理)。

四、端口与多路复用

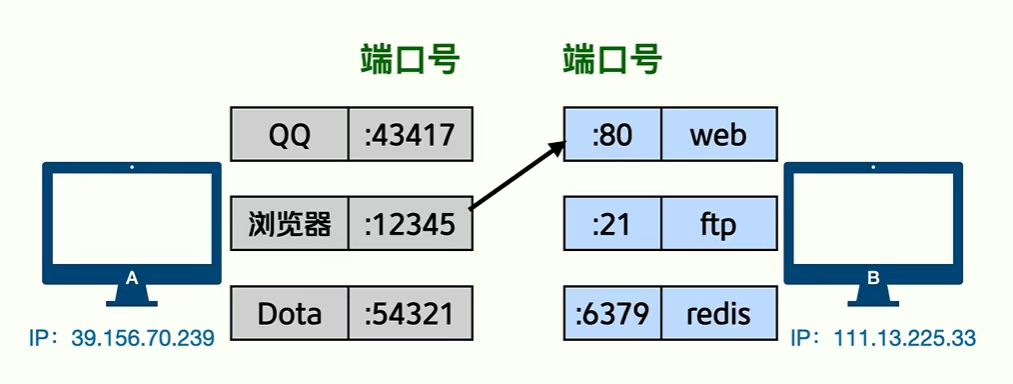

UDP通过“端口号”实现应用层进程的复用与分解:

4.1 端口号作用

- 多路复用:多个应用进程可同时使用UDP发送数据,通过源端口区分。

- 多路分解:接收端通过目的端口将数据报交付给对应的应用进程(如DNS请求发送到53端口,由DNS进程处理)。

4.2 端口号分类

- 熟知端口(0-1023):固定分配给核心服务(如53=DNS,69=TFTP,161=SNMP)。

- 注册端口(1024-49151):由IANA注册给特定应用(如3389=远程桌面)。

- 动态端口(49152-65535):临时分配给客户端进程,用于与服务器通信。

五、UDP工作原理

UDP的工作流程体现了“无连接”和“面向数据报”的核心特性:

5.1 发送流程

- 应用层调用UDP发送接口(如sendto()),传入数据、目的IP和端口。

- UDP封装数据为数据报(首部+数据),计算校验和(可选)。

- 将数据报交给IP层,IP封装为IP数据报,通过链路层发送。

5.2 接收流程

- 网络层接收IP数据报,解封装后将UDP数据报交给传输层。

- UDP检查目的端口,若存在对应监听进程,验证校验和(通过则交付数据,否则丢弃)。

- 应用层通过recvfrom()接收数据(含源IP和端口)。

5.3 核心特性的体现

- 无连接:发送前无需握手,接收方无需提前准备,通信双方状态独立。

- 无可靠性保障:若数据报在传输中丢失(如路由错误、校验和失败),UDP既不通知发送方,也不尝试恢复。

六、UDP应用场景

UDP的“低延迟、低开销”使其在以下场景中不可替代:

6.1 实时音视频传输

- 场景:VoIP(网络电话)、视频会议(如Zoom)、直播。

- 原因:延迟敏感(超过200ms会影响通话体验),少量数据丢失(如1-2帧)不影响整体感知,重传已过期的数据无意义。

- 协议示例:RTP(实时传输协议)基于UDP,负责音视频数据的封装与时序控制。

6.2 域名解析(DNS)

- 场景:将域名(如www.baidu.com)转换为IP地址。

- 原因:查询数据量小(通常<512字节),单次请求-响应模式,无需长连接,UDP的低开销可减少解析延迟。

- 例外:当响应数据超过512字节时,DNS会自动切换到TCP(避免IP分片丢失)。

6.3 动态主机配置(DHCP)

- 场景:设备接入网络时自动获取IP地址、子网掩码等配置。

- 原因:设备初始化时无IP,需通过广播(UDP支持广播)发送请求,且配置过程需快速完成,无需可靠性保障。

6.4 物联网(IoT)

- 场景:传感器数据传输(如温度、湿度)、智能家居控制。

- 原因:设备算力/带宽有限,UDP的低开销更适配;数据实时性优先,少量丢失可接受。

- 协议示例:CoAP(受限应用协议)基于UDP,专为低功耗设备设计。

6.5 游戏通信

- 场景:多人在线游戏(如射击类、竞速类)中的位置同步、操作指令。

- 原因:玩家操作需实时反馈(延迟<100ms),过时数据(如100ms前的位置)无意义,UDP的快速传输更关键。

七、UDP扩展与增强技术

7.1 UDP-Lite(轻量级UDP)

- 背景:传统UDP校验和需覆盖整个数据报,若部分数据(如视频帧的非关键区域)损坏,会导致整个数据报被丢弃,浪费带宽。

- 改进:允许校验和仅覆盖数据报的前N字节(N可配置),适用于“部分损坏可容忍”的场景(如流媒体)。

- 应用:3GPP标准中用于移动网络的实时多媒体传输。

7.2 UDP打洞(NAT穿透)

- 问题:设备位于NAT(网络地址转换)后时,公网无法直接访问其私有IP,阻碍P2P通信(如文件共享、视频通话)。

- 原理:

- 两台NAT后的主机A、B先通过公网服务器S交换各自的NAT映射地址(如A的公网端口P_A,B的公网端口P_B)。

- A向B的公网地址发送UDP包,NAT为A记录“P_A→B的公网地址”映射。

- B向A的公网地址发送UDP包,NAT为B记录“P_B→A的公网地址”映射。

- 此后A、B可直接通过UDP通信,NAT允许已建立映射的流量通过。

- 应用:P2P文件共享(如BitTorrent)、视频会议(如Skype早期版本)。

7.3 应用层可靠性增强

由于UDP本身不可靠,部分应用通过应用层机制弥补:

- 重传机制:如TFTP(简单文件传输协议),发送方每发一个数据块(512字节),接收方必须回复ACK,超时未收到则重传。

- 序号与校验:应用层为数据报添加序号,接收方通过序号检测乱序、重复,丢失则请求重传(如RTP协议的序列号字段)。

- 拥塞控制:应用层实现简单的拥塞控制(如限制发送速率),避免过度占用带宽(如WebRTC中的GCC算法)。

7.4 QUIC协议中的UDP复用

- 背景:TCP的队头阻塞(一个包丢失导致后续包等待)影响HTTP/2性能,而UDP无此问题。

- 实现:QUIC(快速UDP互联网连接)基于UDP,在应用层实现TCP的可靠性(重传、拥塞控制),同时支持多路复用(多个流独立传输,避免队头阻塞),已被HTTP/3采用。

八、UDP与其他传输协议的对比

| 协议 | 连接性 | 可靠性 | 开销 | 典型应用 |

|---|---|---|---|---|

| UDP | 无连接 | 无(仅校验和) | 低(8字节首部) | 实时音视频、DNS、游戏 |

| TCP | 面向连接 | 有(重传、流量控制等) | 高(20-60字节首部) | HTTP、FTP、邮件 |

| SCTP | 面向连接 | 有(多流、多宿主) | 中(12-108字节首部) | 电信信令、IP电话 |

| DCCP | 无连接 | 部分(拥塞控制) | 中(12-20字节首部) | 流媒体、游戏 |

- 与TCP对比:UDP适合“实时性>可靠性”场景,TCP适合“可靠性>实时性”场景(如文件传输、网页加载)。

- 与SCTP对比:SCTP支持多路径传输(提高容错性),但复杂度高,UDP更简单、适配性强。

- 与DCCP对比:DCCP集成拥塞控制,适合需控制带宽的场景,但UDP的灵活性(可自定义机制)更优。

九、UDP安全性与挑战

9.1 安全风险

- 伪造与欺骗:UDP无连接,易伪造源IP和端口,实施“IP欺骗攻击”(如伪造服务器地址发送错误指令)。

- DDoS攻击:

- UDP Flood:向目标发送大量UDP包,耗尽带宽或CPU资源。

- 反射攻击:伪造目标IP向开放UDP服务(如DNS、NTP)的服务器发送请求,服务器响应被定向到目标,放大攻击流量(如DNS响应可能比请求大100倍)。

- 数据泄露:UDP数据报明文传输(除非应用层加密,如DTLS),易被窃听。

9.2 防护措施

- 源地址验证:通过反向路由检查、IP信誉库过滤伪造源IP的UDP包。

- 速率限制:限制单IP的UDP包发送频率,缓解Flood攻击。

- 端口过滤:关闭不必要的UDP端口(如仅开放53、69等必需端口)。

- 加密与认证:使用DTLS(数据报传输层安全)对UDP数据加密,防止窃听和篡改(如VPN中的UDP加密)。

十、UDP的技术限制与优化

10.1 最大数据报长度

UDP数据报总长度上限为65535字节(IP层总长度限制),因此数据部分最大为65507字节(65535-8)。若应用需传输更大数据(如文件),需在应用层分片(如TFTP将文件分为512字节块)。

10.2 MTU与IP分片

- MTU(最大传输单元):链路层单次传输的最大数据量(如以太网MTU=1500字节)。

- 问题:UDP数据报超过MTU时,IP层会分片传输,若任一分片丢失,整个数据报失效,导致效率下降。

- 优化:路径MTU发现(PMTUD),通过ICMP消息探测路径最大MTU,确保UDP数据报不被分片。

10.3 拥塞控制缺失

UDP无内置拥塞控制,若发送速率超过网络承载能力,会导致丢包和网络拥塞(如直播服务器过度发送导致观众卡顿)。解决方案:应用层实现拥塞控制(如RTP的TWCC算法),或采用QUIC等增强协议。

UDP以“简单、高效”为核心设计,放弃了TCP的可靠性保障,却在实时通信、物联网、域名解析等场景中不可替代。其优势在于低延迟、低开销和灵活性,而劣势可通过应用层机制(如重传、加密)或扩展技术(如QUIC、UDP-Lite)弥补。