应用层Http协议(1)

应用层Http协议(1)

在互联网世界中,HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是一个至关重要的协议。它定义了客户端(如浏览器)与服务器之间如何通信,以交换或传输超文本(如 HTML 文档)。

HTTP 协议是客户端与服务器之间通信的基础。客户端通过 HTTP 协议向服务器发送请求,服务器收到请求后处理并返回响应。HTTP 协议是一个无连接、无状态的协议,即每次请求都需要建立新的连接,且服务器不会保存客户端的状态信息。

URL认识

平时我们俗称的 “网址” 其实就是说的 URL

https://news.qq.com/rain/a/20250808A01IJR00

拿这个举例子:

https:获取资源采用的协议

news.qq.com :域名

域名相当于IP地址,那么为什么不直接用IP地址

核心区别

| 特性 | 域名(如 example.com) | IP地址(如 192.0.2.1) |

|---|---|---|

| 可读性 | 人类易记(google.com) | 数字组合难记忆(142.250.190.46) |

| 稳定性 | 可保持不变,后台IP可更换 | 直接绑定服务器,变更需手动更新 |

| 灵活性 | 支持负载均衡、CDN、多服务器托管 | 固定指向单一服务器 |

| 安全性 | 可启用HTTPS证书(依赖域名) | 证书难以绑定到纯IP |

后面是要访问的资源路径 ,本质也是socket通信

什么是资源?

资源:视频,网页,图片,。。。

人的上网行为有两种:从远端拿资源;将资源进行上传

http角度:“资源”就是文件,文件在LINUX指定路径下

http[s]:port 域名:IP地址(具有唯一性)

路径:目标路径上特定的文件

成熟协议都是有特定的端口号:https:443 http:80

encode,decode编码

像 / ? : 等这样的字符, 已经被 url 当做特殊意义理解了. 因此这些字符不能随意出现.

比如, 某个参数中需要带有这些特殊字符, 就必须先对特殊字符进行转义.

转义的规则如下:

将需要转码的字符转为 16 进制,然后从右到左,取 4 位(不足 4 位直接处理),每 2 位做一位,前面加上%,编码成%XY 格式

例如

在这里插入图片描述

“+” 被转义成了 “%2B”

urldecode 就是 urlencode 的逆过程;

HTTP协议版本差异

HTTP协议自1991年诞生以来经历了多个版本的演进,每个版本都带来了显著的改进。以下是各主要版本的核心差异和技术特点:

- HTTP/0.9 (1991)

原始版本,极度简单:

- 只有GET方法

- 无HTTP头、状态码或错误处理

- 响应只能是HTML格式

GET /index.html

<HTML>...</HTML>

- HTTP/1.0 (1996)

正式标准化,引入关键特性:

- 新增HEAD/POST方法

- 引入HTTP头(Header)概念

- 状态码(如200/404)

- 支持Content-Type(可传输非HTML内容)

GET /index.html HTTP/1.0

User-Agent: Mozilla/4.0HTTP/1.0 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234<html>...</html>

- HTTP/1.1 (1997)

现代Web基础,主要改进:

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 持久连接 | 默认Connection: keep-alive |

| 管道化(Pipelining) | 支持请求批量发送(但存在队头阻塞) |

| 分块传输编码 | Transfer-Encoding: chunked |

| 缓存控制 | Cache-Control头 |

| 主机头 | 支持虚拟主机(Host头) |

示例改进:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

Connection: keep-alive

User-Agent: Mozilla/5.0

- HTTP/2 (2015)

革命性升级,基于Google SPDY:

| 特性 | 优势 |

|---|---|

| 二进制协议 | 替代文本协议,解析更高效 |

| 多路复用 | 解决队头阻塞,单连接并行传输 |

| 头部压缩(HPACK) | 减少冗余头部传输 |

| 服务器推送 | 主动推送关联资源 |

| 流优先级 | 智能资源调度 |

技术实现:

- HTTP/3 (2022)

基于QUIC协议,解决TCP限制:

| 特性 | 突破 |

|---|---|

| UDP传输 | 避免TCP队头阻塞 |

| 0-RTT连接 | 加速重复访问 |

| 改进的多路复用 | 单个丢包不影响其他流 |

| 内建加密 | 默认TLS 1.3 |

| 连接迁移 | IP变更不影响连接(如WiFi切4G) |

性能对比:

# 网络延迟100ms、丢包率2%环境下:

HTTP/1.1: 加载时间 4.3s

HTTP/2: 加载时间 3.1s

HTTP/3: 加载时间 1.8s

关键差异总结

| 版本 | 传输层 | 核心优势 | 主要缺陷 |

|---|---|---|---|

| 1.0 | TCP | 基础标准化 | 每个资源需要独立TCP连接 |

| 1.1 | TCP | 持久连接、管道化 | 队头阻塞、头部冗余 |

| 2 | TCP | 多路复用、头部压缩 | TCP层队头阻塞 |

| 3 | QUIC | 0-RTT、无队头阻塞、连接迁移 | 中间设备支持度仍在提升 |

协议选择建议

- 传统系统:HTTP/1.1(兼容性最好)

- 现代Web应用:HTTP/2(主流支持,85%+浏览器覆盖率)

- 移动端/高延迟场景:HTTP/3(逐步普及,Cloudflare等已支持)

Nginx配置示例:

# 同时支持HTTP/1.1和HTTP/2

listen 443 ssl http2;# 启用HTTP/3(需Nginx 1.25+)

listen 443 quic reuseport;

add_header Alt-Svc 'h3=":443"';

各版本HTTP协议在保持向后兼容的同时不断优化性能,理解这些差异有助于开发者针对不同场景做出最佳技术选型。

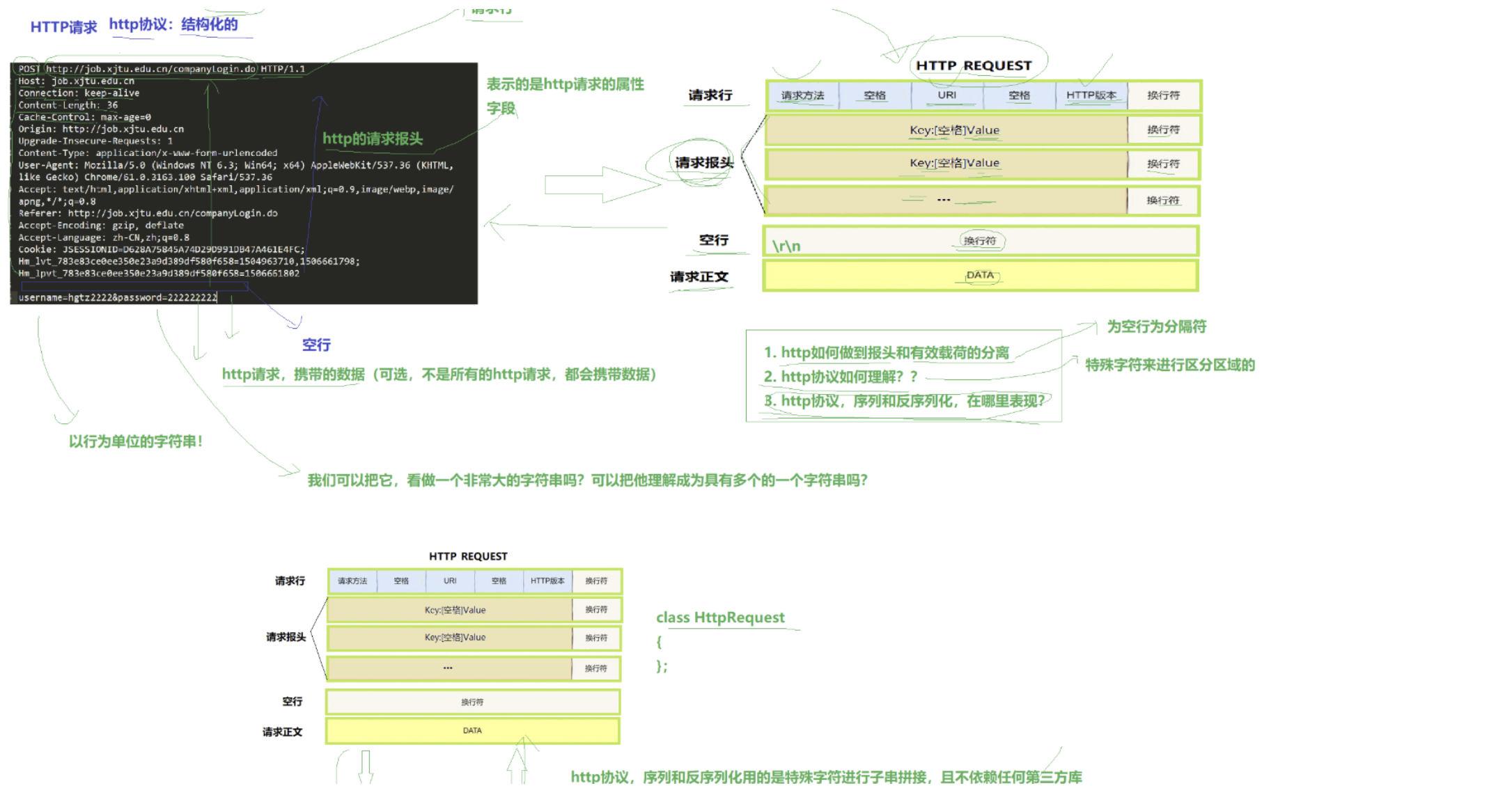

HTTP协议格式

• 首行: [版本号] + [状态码] + [状态码解释]

• Header: 请求的属性, 冒号分割的键值对;每组属性之间使用\r\n 分隔;遇到空行表示 Header 部分结束

• Body: 空行后面的内容都是 Body. Body 允许为空字符串. 如果 Body 存在, 则在Header 中会有一个 Content-Length 属性来标识 Body 的长度; 如果服务器返回了一个 html 页面, 那么 html 页面内容就是在 body 中.