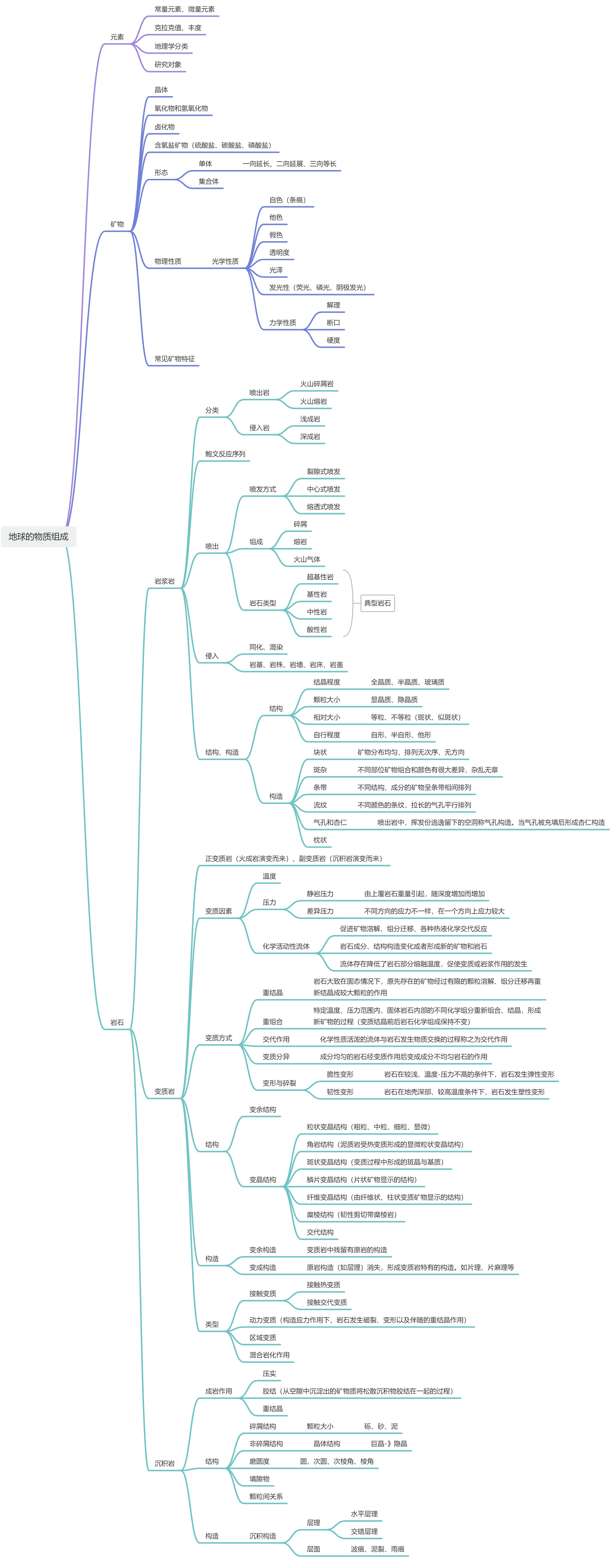

【普通地质学】地球的物质组成

1. 地球

a. 名词解释:

大气圈:由多种气体混合物组成,包围着固体地球的圈层,位于星际空间和地面之间,可分为:对流层、平流层、中间层、电离层、逃逸层;

大气环流:只分布在对流层中,由不同纬度地面和不同高度的大气空间因间接接受太阳辐射的差异而形成的一种全球范围的大规模大气对流综合现象;

气候带:气候是指一个地区某个时间内大量天气过程的综合。气候形成受大气环流、海陆分布、地形地貌等多因素影响,分为潮湿气候带、干旱气候带、半干旱气候带以及冰冻气候带;

水圈:分布于地球表层相互连通的水闭合圈;

大陆边缘: 大陆与大洋盆地之间的地带,包括大陆架、大陆坡、大陆基;大陆边缘分为主动型大陆边缘和被动型大陆边缘,被动型大陆边缘包括陆架、陆坡和陆基,缺乏海沟俯冲带,无强烈的地震、火山和造山运动,又称大西洋型大陆边缘;主动型大陆边缘包括陆架、陆坡、海沟、岛弧,发生板块俯冲作用,地震火山活动活跃。又称太平洋型大陆边缘。

大陆架:海与陆地接壤的浅海平台;

大陆坡:大陆架外缘,坡度明显转折变陡的地带;

大陆基:大陆坡与大洋盆地之间缓倾斜地带;

大洋中脊:最主要的一条呈线状延伸于大洋盆地,地震、火山活动强烈的海底山脉;

布格重力异常:经过高度(gh)和中间层(岩石平均密度)(gm)校正的重力异常;实测的重力与测点正常值g0之间差值,称其为重力异常;

重力:地球质量对物体产生的引力和该物体随着地球自转引起的惯性离心力的合力;

地磁异常:实测地磁要素的数据与正常值(地球基本磁场可近似看作均匀磁化球体的磁场)有显著的差别,大于正常磁场者为正异常,反之为负异常;

地热流:地球内部热能向地表散失的状况,系单位时间内通过地表单位面积所散失的热流量。大陆和大洋的平均热流值接近于全球热流值。不同的地区热流值有差别。造山带、裂谷、深大断裂、大洋中脊热流值高。热流值高于平均热流值称为地热异常(geothermal anomaly)。热流值高的地区称为地热异常区,地热为天然能源。

地热增温率:沿等温面的法线朝向地球中心方向上单位距离内温度所增加的数值,其倒数称地热增温级;

纵波:使得物质在波传播方向上被压缩,质点振动方向与地震波的传播方向一致,可在固体和液体中传播;

横波:使得岩石发生上下左右的剪切,质点在垂直于波传播的方向上即横向运动,只能在固体中传播;

岩石圈:软流圈之上的固体地球部分。包括地壳(陆壳、洋壳)、上地幔的盖层或硅镁层,由固态岩石组成。整个岩石圈平均厚度为100km。岩石圈的厚度在不同地区变化很大。大洋岩石圈厚度一般为60km左右,最厚不超过100km;大陆部分大部分岩石圈均超过100km,平均为120km;

软流圈:是指地下60-250km之间地震波速度减低的地带。特性: 全球范围内普遍存在,厚薄不一。平均密度3.5g/cm2,物质成分与石陨石相当,由于温度接近于岩石的熔点,岩石又并未熔化, 而其塑性和活动性增强。意义:1)大规模岩浆活动的策源地;2)中源地震(是震源深度在70—300公里之间的地震的发源地;3)岩石圈漂浮的载体;4)全球岩石圈循环的基础;

地壳:莫霍面以上由固体岩石组成的圈层即为地壳,它是固体地球最外层的薄壳。地壳的特点是横向变化大,厚度各地不一。在大陆,平均厚度为33km,最厚可达70~80km;在海洋范围,平均厚度仅6km,最厚8km。地壳的密度2.75g/cm³,质量约占地球的0.8%,体积仅占地球的3‰左右。P波(纵波)速度从5.8km/s在地壳中部存在一个不连续的次级界面,称为康拉德面,这个界面把地壳分为上、下两部分(即上地壳和下地壳)。

克拉克值:元素在地壳中的平均质量百分比含量称为克拉克值,或称为“质量克拉克值”。

矿物:地壳中矿物是在各种地质作用中形成的、在一定地质和物理化学条件下相对稳定的自然元素的单质和化合物;矿物的成分、结构比较均一,具有一定的形态、物理性质和化学性质,矿物是岩石和矿石的基本组成单位。

岩石:岩石是各种地质作用的产物,并在一定地质和物理化学条件下稳定存在的矿物集合体。岩石构成了地壳和上地幔的顶部固态部分。

地质作用:由地质营力引起的,造成地壳运动与变化的各种自然作用称为地质作用。

简答:

地球内部圈层划分及其主要依据:

莫霍面,地壳与地幔的分界。深度:大陆地表之下平均33km;大洋地下5-8km;纵波速突然增加, 地内温度突然升高。古登堡面,地幔与地核的分界。深度: 2900km深度处,纵波波速急剧降低,横波波到此中止 (固态转为液态)。雷曼面,内核与外核的分界。5000km深度处,纵波波速在此急剧升高,横波重新出现。纵波速度从5.8km/s在地壳中部存在一个不连续的次级界面,称为康拉德面,这个界面把地壳分为上、下两部分(即上地壳和下地壳)。

宇宙地质依据:宇宙天体物质组成可以作为推断地球内部物质组成的参考依据;地质学依据:岩浆岩的物质成分和形成的温压条件可帮助人类认识地下的物质状态及环境;地球物理依据:据地震波波速在地内的变化将地球内部划分成若干圈层;

岩石圈的概念及其基本特征:

软流圈之上的固体地球部分。包括地壳(陆壳、洋壳)、上地幔,由固态岩石组成。整个岩石圈平均厚度为100km。岩石圈的厚度在不同地区变化很大。大洋岩石圈厚度一般为60km左右,最厚不超过100km;大陆部分大部分岩石圈均超过100km,平均为120km。

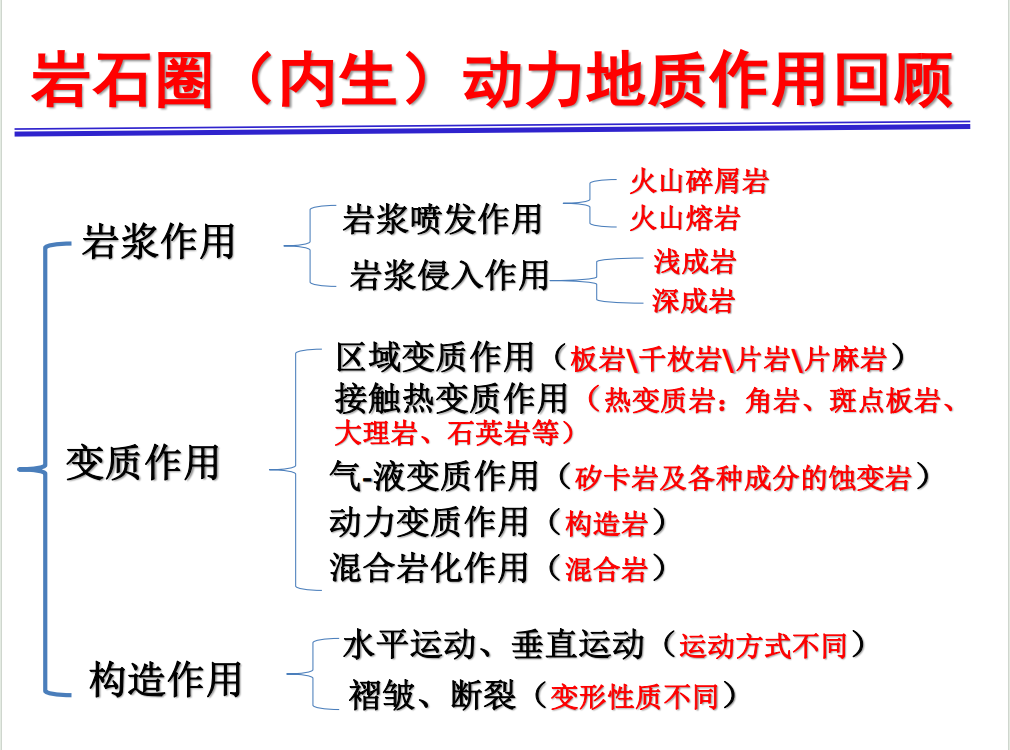

地球动力地质作用的基本类型:

内动力地质作用。主要包括:构造运动(内生能量引起的岩石圈物质的一种机械运动)、岩浆作用(岩浆形成、运移直到冷凝固结成岩)和变质作用(温度、压力和化学活动性流体等因素影响下基本保持固体状态,发生结构、构造及物质成分的变化)。

外动力地质作用主要包括风化作用、风的地质作用、陆地流水的地质作用、湖泊的地质作用、海洋的地质作用。这些作用主要的作用营力,包括大气、水文和生物。

2. 岩浆岩与变质岩

名词解释:

岩浆:由地幔和地壳深处形成的,炽热而富含挥发分的、黏性和以硅酸盐为主的熔融体;

岩浆作用:岩浆从形成到运移到地下浅处或喷出地表,冷凝的过程,根据岩浆是否喷出地表分为喷出作用和侵入作用;

岩基:出露面积大于100平方千米的深成侵入体,是规模最大的侵入体,与围岩呈不协调接触,平面上常呈椭圆形。

岩株:出露面积小于100平方千米的深成侵入体,平面上呈近圆形或不规则状,与围岩呈不协调接触;

岩床:厚度均匀的与围岩层理面或顶底板近似平行的层状侵入体;

岩墙:厚度不稳定,形状较规则、切穿围岩层理或片理的板状侵入体;

岩脉:规模小、形状不规则、厚度变化大且呈分叉复合现象的脉络状侵入体;

变质作用:原已存在的各种岩石,由于受构造运动、岩浆作用及地热流变化等内力地质作用的影响,使其所处的地质环境的物理化学条件发生改变,从而导致岩石在基本保持固态情况下的结构、成分、构造等发生一系列的变化而形成新的岩石的过程;

结构:组成物质的结晶程度、颗粒大小、自形程度及相互关系等;受温度、压力、黏度、冷却速度等影响;

构造:组成岩石的各种组分的空间分布和排列方式所显示出来的形貌特征

混合岩化作用:变质作用向岩浆作用过渡的一种超变质作用。在该变质作用中长石、石英等低熔点矿物重熔和分异,形成长英质脉体,并与残留的变质岩基体一起组成各种混合岩。常见的混合岩有眼球状混合岩、混合花岗岩等。

粒状结构:岩石中同种主要矿物的粒径大小相近或大小不等的全结构晶质;

粒状变晶结构:按颗粒粒径绝对大小分为粗晶、中粒、细粒、显微变晶结构,按颗粒粒径相对大小分为等粒、不等粒、斑状;

片状构造:岩石经过强烈的变质作用使岩石组分发生全部重结晶而形成显晶且定向排列的面理;

简答题:

火山喷发类型及主要特征:

裂隙式喷发:岩浆沿断裂溢出,固体喷发物较少,可以形成熔岩被、台地、高原,主要局限在大陆裂谷、洋脊附近;

中心式喷发:岩浆沿颈状通道喷出地表。常在地表形成盾形火山锥。按爆烈程度分为:宁静式(无爆炸、溢出)、爆烈式(猛烈爆炸、喷出)、递进式(上述方式交替进行);

熔透式喷发:地壳发育初期,地壳被大面积熔透、溢流;

岩浆侵入作用及其主要侵入体类型:

侵入作用:指岩浆上升运移到地壳内岩石中冷凝成岩浆岩的活动过程。

侵入岩:由岩浆侵入作用形成的岩石,又称侵入体

围岩:指侵入岩周围的岩石。

侵入岩可以分为:深成侵入岩(地表以下>10km)、中深成侵入岩(3-10km)和浅成侵入岩(<3km)

深成侵入:通过岩浆对围岩的熔化、排挤、俘虏碎块等方式而逐渐占据空间。形成各种深成侵入体:如岩基、岩株;

浅成侵入:压力作用下沿着断层、裂隙或层理贯入。形成各种浅成侵入体:岩脉、岩床等。

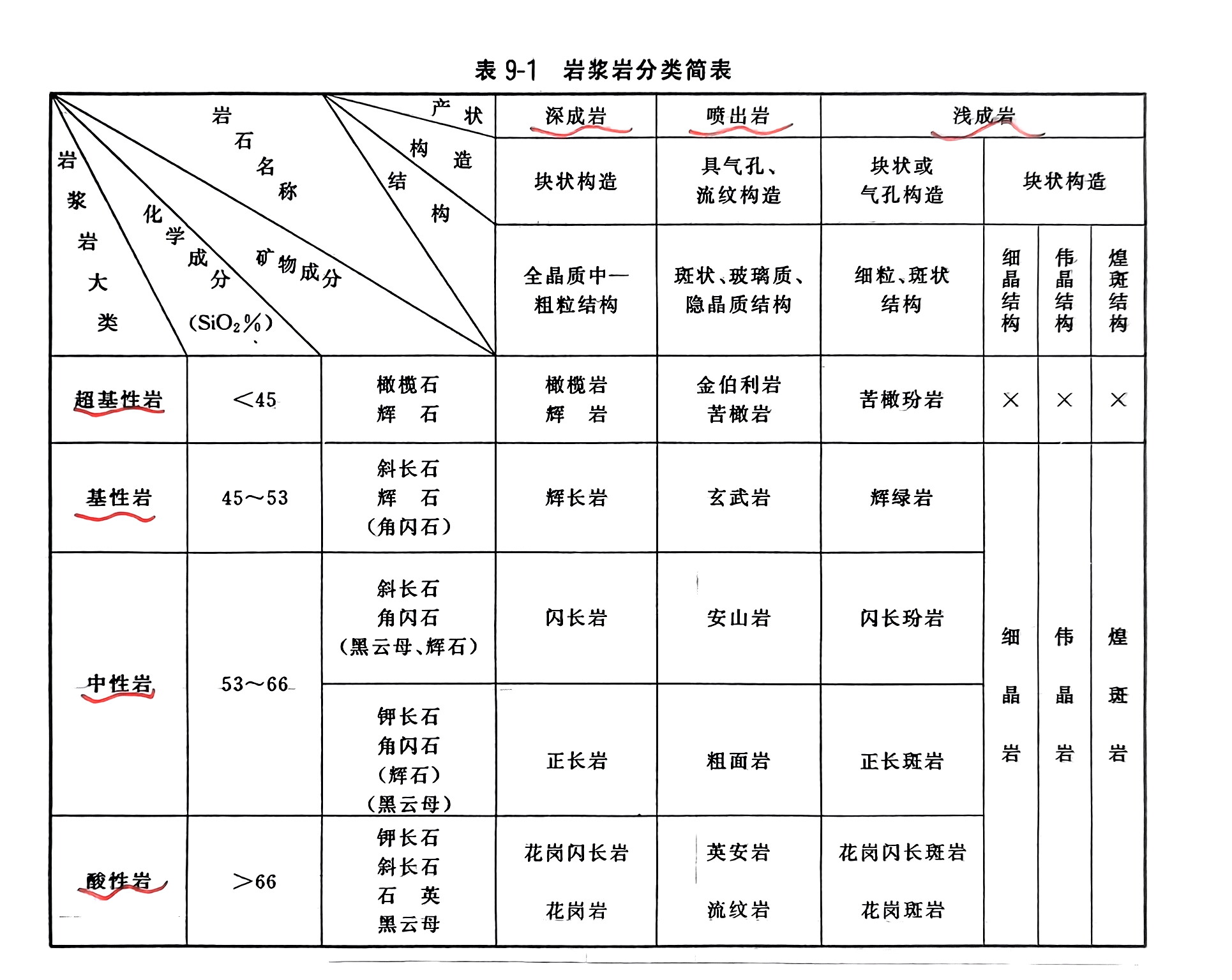

岩浆岩的酸度分类及常见岩石类型:PPT4.1-4.4

岩浆岩可以分为酸性岩浆岩(>66%); 中性岩浆岩(66-53%);基性岩浆岩(53-45%);超基性岩浆岩(<45%);

超基性岩:SiO2含量<45%,主要由橄榄石、辉石组成。代表性岩石科马提岩,苦橄岩等;

基性岩:SiO2含量45~52%,代表性岩石为玄武岩,主要矿物长石、辉石,次要矿物橄榄石、角闪石、黑云母等; 黑色、致密、比重大、粘性小、有柱状节理,喷发于宁静期。

中性岩: SiO2含量52~65%,代表性岩石安山岩,斑晶多为斜长石、角闪石等,可出现少量石英;灰色、有气孔、杏仁体。粘性较大、爆炸喷发,多形成复式火山锥。

酸性岩: SiO2含量>65%,代表性岩石流纹岩,斑晶为石英、透长石等;浅灰色,具流纹构造。粘性大,强烈爆炸喷发,形成复式火山锥。

影响变质作用的因素和变质作用方式:

引起变质作用的因素:温度;压力;化学活动性流体;

变质作用的温度范围大致由150-200度至650-1100度之间,低于150-200度时就向成岩作用过渡,高于650-1100度时就向岩浆作用过渡。

压力是上覆岩石的重量引起的压力。随深度而增加,速率为25-30MPa/km。a) 静压力使岩石或矿物体积变小,形成密度更大的新矿物,同时使岩石塑性变形。如高岭石变质成红柱石。b)动压力——应力。由构造运动产生的定向压力。可引起矿物的压溶和重结晶,导致矿物在垂直动压力的平面上定向排列(片理或劈理),也可使岩石脆性破裂变形。

化学活动性流体是存在于岩石孔隙中的一种具有很大挥发性和活动性的流体。主要成分是H2O和CO2,此外还有多种易挥发分和易溶物质。来源:孔隙水、变质反应过程中析出的H2O和CO2、岩浆分异产生的挥发分和地下深部热液。作用:主要起溶剂作用,带入带出组分,参与化学反应形成新矿物。

变质作用的方式:重结晶、变质结晶、交代、变质分异、变形和碎裂。

重结晶作用:岩石在固态的情况下,原先存在的同种矿物,经过有限的颗粒溶解、组分迁移,再重新结晶成较大颗粒的作用。只是颗粒大小发生改变,没有新矿物的产生。如石灰岩重结晶成为大理岩。

变质结晶作用:在特定的温压范围内,固体岩石内部的不同化学组分重新组合,结晶形成新矿物的过程。作用在封闭的系统内进行,无物质的带入和带出。

交代作用:化学活动性流体与周围岩石之间发生物质交换的作用。过程中不仅有新矿物的产生和旧矿物的消失,而且使岩石总体化学成分发生改变。

变质分异作用:成分均匀的岩石,在岩石总体化学成分不变的前提下,经变质作用后造成矿物组分不均匀的一种变质作用。注意:组分在空间上有一定范围的迁移,不同于一般的重结晶作用;没有组分从体系中带出或带入,不同于交代作用。常形成条带状、片状和片麻状等典型的变质岩构造。

变形及碎裂作用:岩石在应力的作用下,当应力超过岩石塑性屈服强度时,会出现塑性变形;当应力超过其弹性极限时,则总体发生破裂。

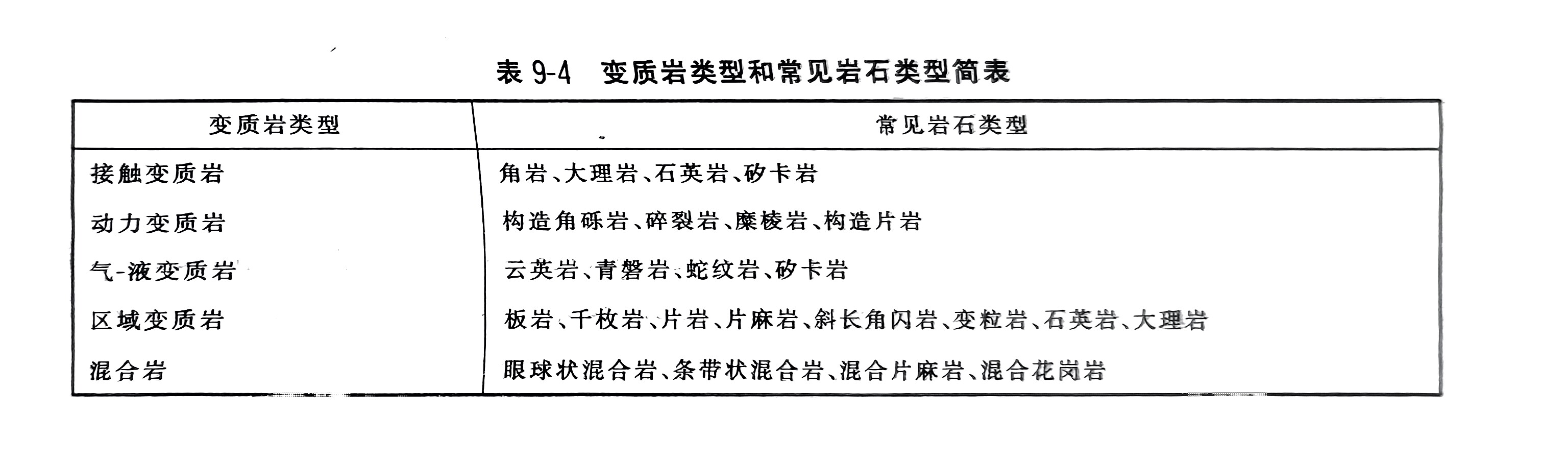

变质作用类型及常见岩石类型:

变质作用的类型:根据变质作用发生的地质环境和变质过程中起主导作用的物理化学因素可以分为:接触变质作用;动力变质作用;气-液变质作用;区域变质作用;混合岩化作用。

接触变质作用指岩浆侵入过程中,由于岩浆带来的热量和挥发性流体的影响,引起侵入体与围岩之间的接触带产生变质作用;接触变质作用特点:1. 规模不大仅发生于岩体与围岩之间;2,随着与岩体距离的增加,接触变质程度逐渐降低。变质作用的因素主要是温度和化学活动性流体,据此可进一步分为: A 接触热变质作用和B 接触交代变质作用。由于岩浆带来的热能导致接触带发生的变质作用。方式主要为重结晶和变质结晶作用。如大理岩、角岩、石英岩等。化学成分在变质前后基本不变。如石英砂岩——石英岩;石灰岩——大理岩;由于岩浆侵入带来的挥发性流体对接触带两侧岩石产生交代反应导致的一种变质作用。作用前后岩石化学成分有显著的变化,并有新矿物的产生。典型的例子为矽卡岩:是在花岗闪长岩等中酸性侵入岩与石灰岩等碳酸盐岩相接触的条件下形成的。

动力变质作用:是在构造运动产生的构造应力作用下,岩石发生破裂、变形及与其伴随的重结晶作用。分两种: A 地壳浅部的动力变质作用; 深度一般小于10-15km,温度小于250-300度,静压力小,以脆性破裂为主,最后形成构造角砾岩和碎裂岩等。B 地壳深部的动力变质作用。深度一般大于10-15km,温度大于250-300度,静压力较大,以塑性变形为主,最后形成糜棱岩及构造片岩等。

气-液变质作用:指热的气体及溶液作用于已形成的岩石,使其矿物成分、化学成分及结构构造发生变化,形成新的岩石的过程。变质方式是交代作用,通常沿构造破碎带及矿脉两侧发育,故又称围岩蚀变,其产物称为蚀变岩。如云英岩、青磐岩和蛇纹岩等。

区域变质作用:在大范围内发生的,由多种变质因素综合引起的复杂的变质作用。是变质作用中最主要的类型。典型产物有板岩、千枚岩、片岩、片麻岩和麻粒岩等。按所处的变质环境的压力、温度的差异,可分为A 低压区域变质作用;B 中压区域变质作用 C 高压区域变质作用;A 低压区域变质作用:深度浅,通常小于10km,压力一般为200-400Mpa,但温度通常较高,可达800度以上。变质岩中出现特征性的低压矿物,如红柱石、堇青石等。B 中压区域变质作用:深度一般大于10km,压力一般为300-800Mpa。泥质变质岩中出现蓝晶石(低温)和夕线石(高温)为特征。C 高压区域变质作用:深度一般大于15km,压力一般为300-1000Mpa,并伴随有强烈的构造应力作用,温度较低。出现蓝闪石、硬玉和文石为特征。

混合岩化作用。变质作用向岩浆作用过渡的一种超变质作用。在该变质作用中长石、石英等低熔点矿物重熔和分异,形成长英质脉体,并与残留的变质岩基体一起组成各种混合岩。常见的混合岩有眼球状混合岩、混合花岗岩等。

3. 沉积岩

名词解释:

成岩作用:从沉积到成岩过程中所有的化学、物理和生物的变化。发生在地壳上部几千米的地方,温度小于150或200℃。包括:岩化作用、重结晶作用;

压实作用:松散的沉积物在自身重力的作用下,水分排出,孔隙减小,体积缩小而转变为固结的岩石过程。见于所有的沉积物,特别是泥质沉积物。如页岩;

胶结作用:填充在沉积物孔隙中的矿物质将分散的颗粒粘连在一起。常见的胶结物有钙质、硅质、铁质和粘土质;

重结晶作用:从相对不稳定的矿物转变为相对稳定的矿物。 受温度和压力的影响使得非结晶物质变成结晶物质,细粒结晶物质变成粗粒结晶物质。如非晶质的碳酸钙经重结晶作用后可转变成方解石微晶组成的石灰岩;

层理:通过组成沉积岩的矿物、岩屑的颜色、成分、厚度、颗粒大小及排列情况等,在垂直于沉积岩表面的方向上变化表现出来的;

简答题:

沉积岩结构类型:

结构:指沉积岩组成物质的形状、大小、结晶程度。

常见的结构类型(1)碎屑结构:由母岩机械破碎产生碎屑颗粒,经剥蚀、搬运至异地沉积。可分砾状结构(碎屑粒径 > 2mm);砂状结构(2-0.05mm);粉砂状结构(多数为0.05-0.005mm);(2)泥质结构(<0.005mm);(3)火山碎屑结构:火山爆发时产生的碎屑物经过搬运沉积作用而形成的结构。包括集块结构( > 64mm) 集块岩;火山角砾结构(64-2mm)火山角砾岩;凝灰结构(<2mm)凝灰岩。(4)生物结构:由生物遗体或碎屑形成的岩石所具有的结构。生物含量在30%以上,为灰岩和硅质岩的常见结构。(5)晶粒结构:由化学沉积作用形成的结晶岩石所具有的结构。

沉积岩的构造类型:

组成岩石的各种组分的空间分布和排列方式所显示出来的形貌特征。

构造类型:层理构造包括层内构造和层面构造,其他如叠瓦状构造。

层理的主要类型:(1) 水平层理和平行层理:细层界面平直且相互平行,并与层面一致。水平层理产于泥岩和页岩中,由悬浮物质或溶解物质沉淀而成,低能环境(比较弱的水动力条件下)如深湖、泻湖、深湖沉积;平行层理产于砂岩和砾岩中,高能环境(强的水动力),如河道、湖岸或海滩; (2) 波状层理:层面波状起伏,总体平行于层面。由水介质呈波状运动所致。当沉积速率大于流水的侵蚀速率时可连续沉积;(3)交错层理(斜层理):由一系列斜交或交切的层系组成。板状交错层理(层系界面大致平行);楔状交错层理(层系界面不平行);槽状交错层理(细层和界面呈槽状,层系界面呈弧状交切);羽状交错层理;交错层理可以指示流向。也可恢复由构造运动所翻转的岩石序列 。其他(4) 递变层理;(5) 透镜状层理;(6) 韵律层理

层面构造:发育在岩石层面上的各种构造。包括波痕;冲刷痕:如压刻痕(槽痕、沟痕);暴露标志(泥裂、雨痕、晶痕及足迹)。