06 基于sklearn的机械学习-欠拟合、过拟合、正则化、逻辑回归、k-means算法

目录

欠拟合、过拟合

欠拟合

过拟合

正则化

岭回归(Ridge Regression):L2 正则化

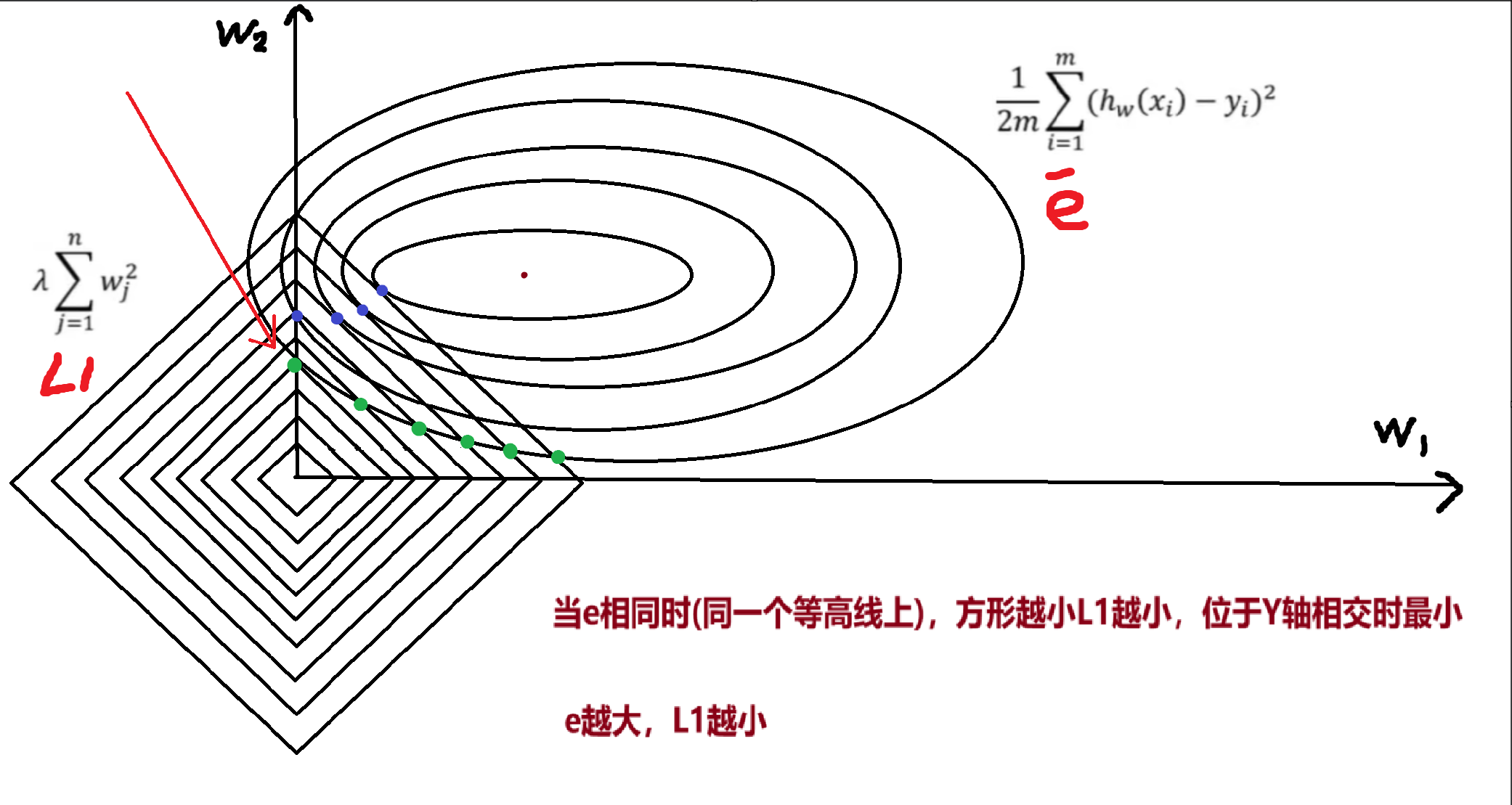

拉索回归(Lasso Regression):L1 正则化

逻辑回归

Sigmoid 函数

损失函数:交叉熵

K-means算法

聚类算法与分类算法

k-means算法

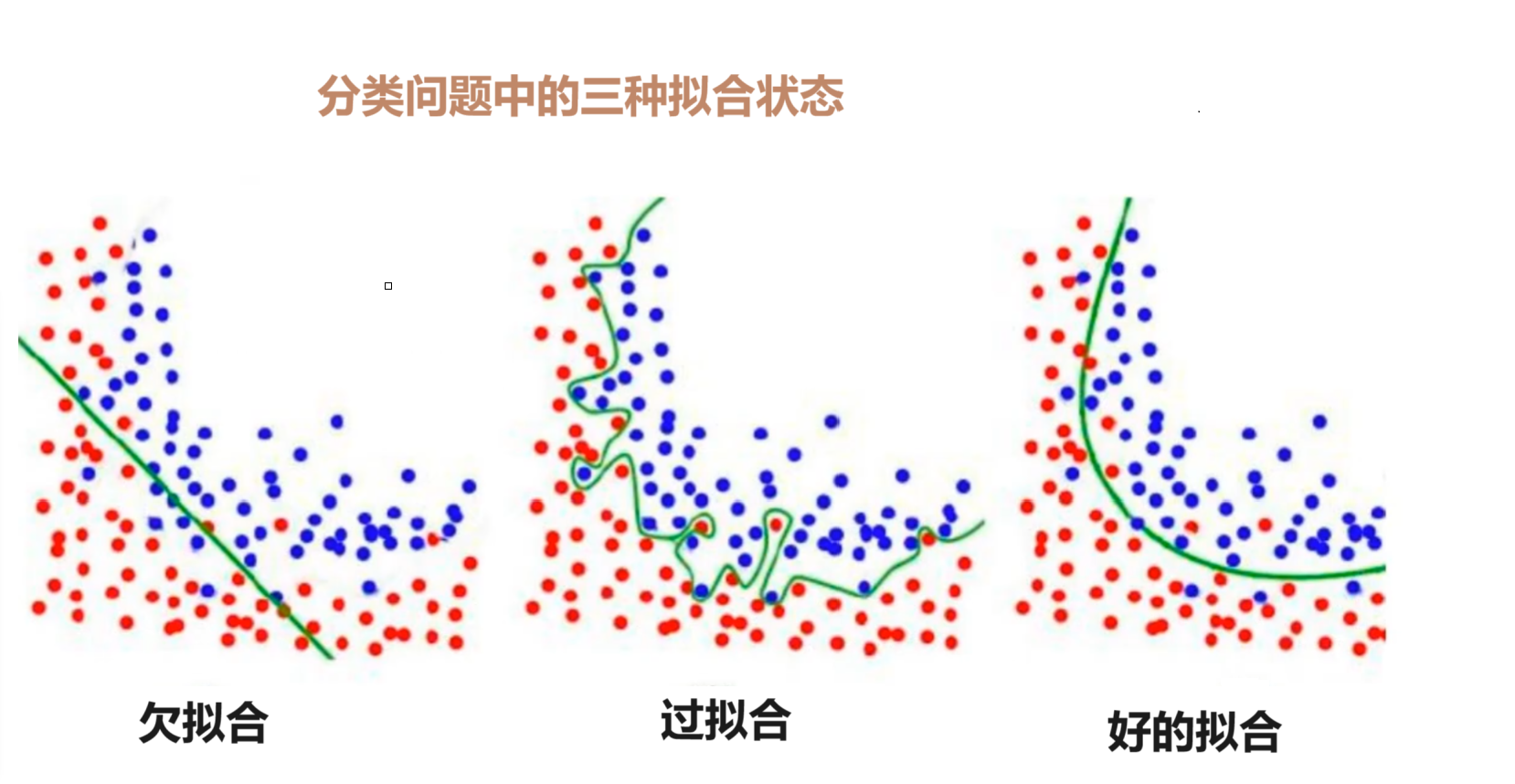

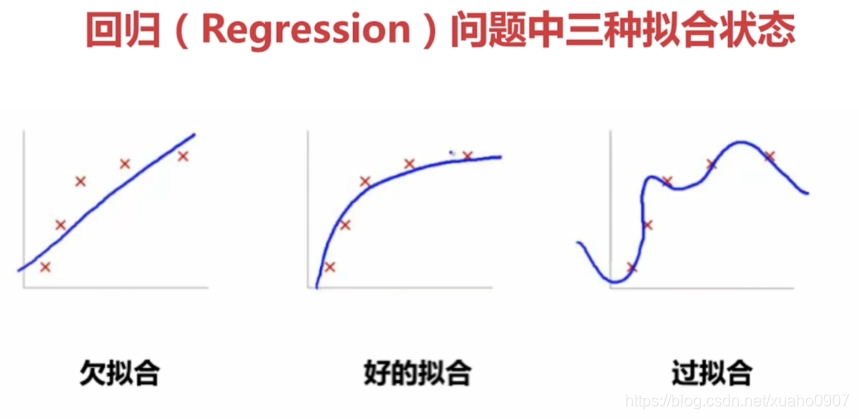

欠拟合、过拟合

欠拟合

模型无法捕捉训练数据中的潜在模式和规律,导致在训练集和测试集上表现都很差(误差都很高)。

产生原因

-

模型过于简单:例如用线性模型拟合非线性关系(如房价与面积的关系可能是二次曲线,但用一次函数拟合)。

-

特征不足:输入特征太少,无法描述数据的关键规律(如预测房价只考虑面积,忽略地段、楼层等重要特征)。

-

正则化过度:对模型参数的惩罚太强,导致模型被过度简化。

过拟合

模型过度学习训练数据中的细节(包括噪声和随机波动),导致在训练集上表现极好,但测试集上表现很差(泛化能力差)。

产生原因

-

模型过于复杂:例如用 10 次多项式拟合本应是线性分布的数据。

-

训练数据不足或有噪声:样本量少,模型容易记住每个样本的细节(包括噪声);数据中噪声多,模型会学习这些 “错误信息”。

-

特征过多:特征维度远大于样本量,模型容易找到巧合的特征组合拟合训练数据。

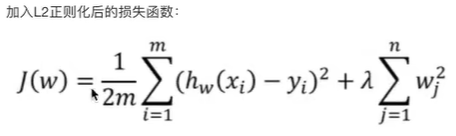

正则化

在机器学习中,模型训练的目标是 “既拟合训练数据,又能泛化到新数据”。但当模型复杂度过高时,容易出现过拟合(Overfitting):

-

模型在训练集上表现极好(损失极低),但在测试集上表现很差(损失骤升);

-

本质原因是模型 “记住” 了训练数据中的噪声和细节,而不是学习到通用规律。

正则化的核心作用:通过在损失函数中加入 “参数惩罚项”,限制参数的取值范围(避免过大),降低模型复杂度,强制模型学习更简单、更稳定的规律,从而缓解过拟合。

正则化的数学本质是修改损失函数,在原始损失(如均方误差 MSE、交叉熵)的基础上,增加一个 “惩罚项”,形式如下:

正则化损失 = 原始损失 + 惩罚项

其中:

-

λ(正则化强度):控制惩罚力度。λ=0时无正则化(可能过拟合); λ越大,惩罚越强(参数被限制得越严格,模型越简单,可能欠拟合)。

-

惩罚项:根据形式不同,分为 L1 正则化和 L2 正则化(对应拉索回归和岭回归)。

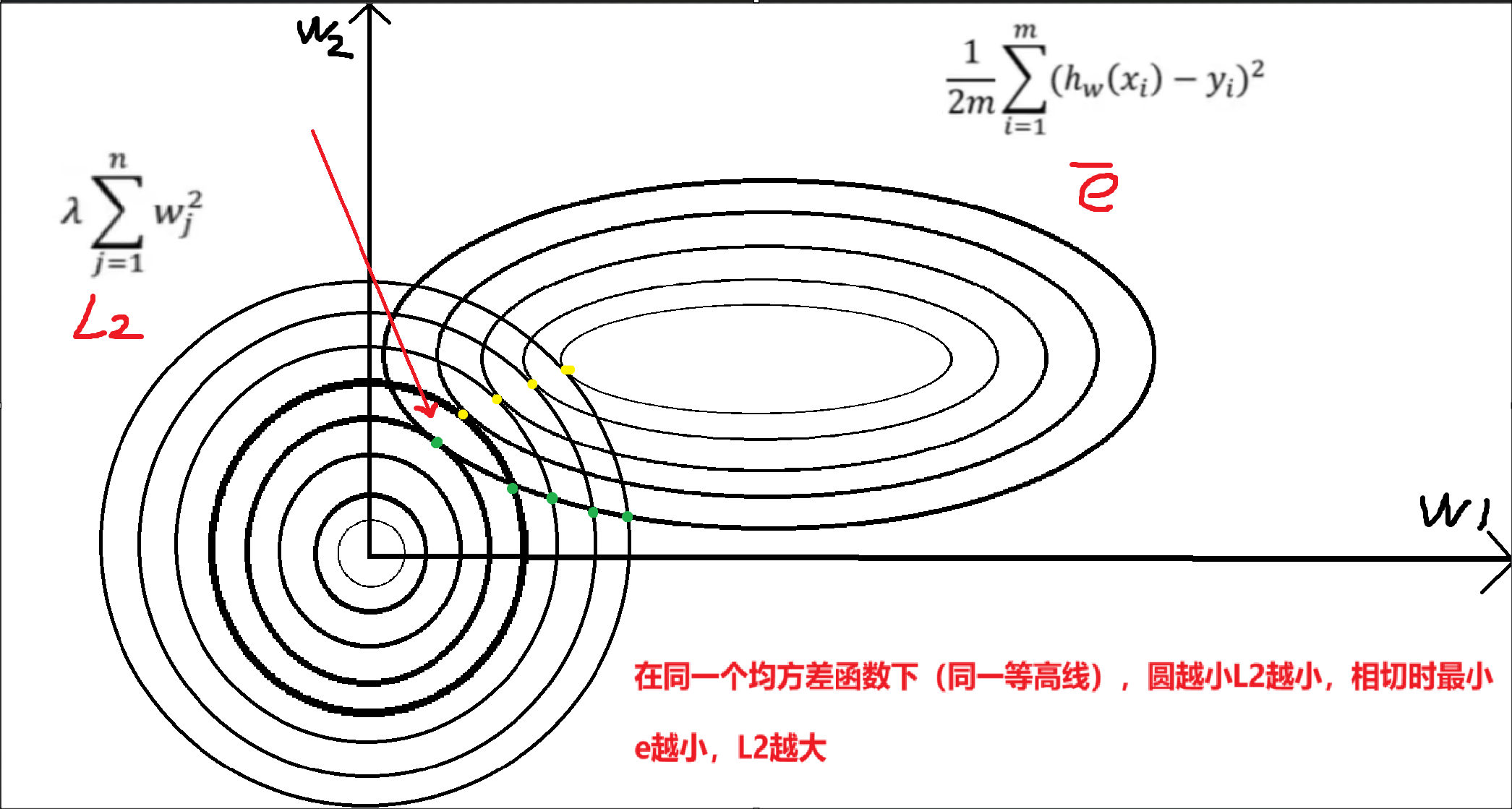

岭回归(Ridge Regression):L2 正则化

岭回归是线性回归的改进版本,通过引入L2 正则化解决过拟合问题,适用于特征间存在相关性的场景。

核心思想:在线性回归的损失函数中加入参数平方和的惩罚项,限制参数的 “大小”,避免参数因过度拟合噪声而变得过大。

对应欧氏距离

-

当λ增大时,为了使总损失最小,w的值变小(但不会变为 0)。

-

参数变小后,特征对预测结果的影响更温和,避免了个别特征的微小波动导致预测结果剧烈变化(模型更稳定);

-

对于共线性特征(如高度相关的两个特征),L2 会让它们的权重 “平均分配”,避免某一个特征的权重过大。

适用场景

-

特征间存在较强相关性(如多重共线性问题)。

-

需要保留所有特征(不希望任何特征被完全剔除)。

-

样本量较少或特征维度较高的场景。

API

sklearn.linear_model.Ridge

-

alpha:正则化强度(λ),值越大惩罚越强。默认 1.0

-

fit_intercept:是否计算截距(w₀)。默认 True

-

max_iter:迭代最大次数

-

tol:收敛阈值,损失下降小于该值时停止。

-

属性:

-

coef_:模型权重(w₁, w₂, ..., wₖ) -

intercept_:截距(w₀)

-

from sklearn.linear_model import Ridge

from sklearn.datasets import fetch_california_housing

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.metrics import mean_squared_error

X, y = fetch_california_housing(return_X_y=True,data_home = '../src')

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=0)

scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train)

X_test = scaler.transform(X_test)

# 岭回归

# tol: 设置停止迭代的阈值

model = Ridge(alpha=0.1,max_iter=1000,fit_intercept=True,tol=0.1)

model.fit(X_train, y_train)

y_hat = model.predict(X_test)

print('w:',model.coef_)

print('b:',model.intercept_)

print('loss:',mean_squared_error(y_test, y_hat))拉索回归(Lasso Regression):L1 正则化

岭回归是线性回归的改进版本,通过引入L2 正则化解决过拟合问题,适用于特征间存在相关性的场景。

核心思想:在线性回归的损失函数中加入参数绝对值和的惩罚项,不仅限制参数大小,还会将不重要特征的参数 “压缩为 0”,实现特征选择。

对应曼哈顿距离

Lasso回归的目标是最小化以下损失函数:

-

L1 惩罚项的特殊性质是会使部分参数变为 0(稀疏性)

-

当λ足够大时,不重要的特征的权重会被压缩到 0,相当于模型自动 “剔除” 了这些特征;

-

剩余的非零参数对应更重要的特征,模型复杂度显著降低(特征更少),从而缓解过拟合。

适用场景

-

高维稀疏数据(特征数量远大于样本量,如文本分类中的词袋特征)。

-

需要自动筛选特征(减少特征维度,简化模型)。

-

特征间相关性较低的场景(若特征高度相关,L1 可能随机剔除其中一个)。

API

sklearn.linear_model.Lasso

-

max_iter:迭代次数(L1 收敛较慢,通常需要更大值)

-

warm_start:是否利用上一次训练结果加速本次训练。默认 False

-

alpha:正则化强度,值越大惩罚越强

-

属性:

-

coef_:模型权重(含 0 值,实现特征选择) -

intercept_:截距

-

from sklearn.linear_model import Lasso

from sklearn.datasets import fetch_california_housing

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.metrics import mean_squared_error

X, y = fetch_california_housing(return_X_y=True,data_home = '../src')

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=0)

scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train)

X_test = scaler.transform(X_test)

# 岭回归

# tol: 设置停止迭代的阈值

model = Lasso(alpha=0.1,max_iter=1000,fit_intercept=True,tol=0.1)

model.fit(X_train, y_train)

y_hat = model.predict(X_test)

print('w:',model.coef_)

print('b:',model.intercept_)

print('loss:',mean_squared_error(y_test, y_hat))

逻辑回归

逻辑回归(Logistic Regression)是一种广泛应用于分类问题的统计学习方法,多用于解决二分类(或多分类)问题。它通过 Sigmoid 函数将线性回归的输出映射到 [0,1] 区间,从而表示样本属于某一类别的概率。

线性回归:

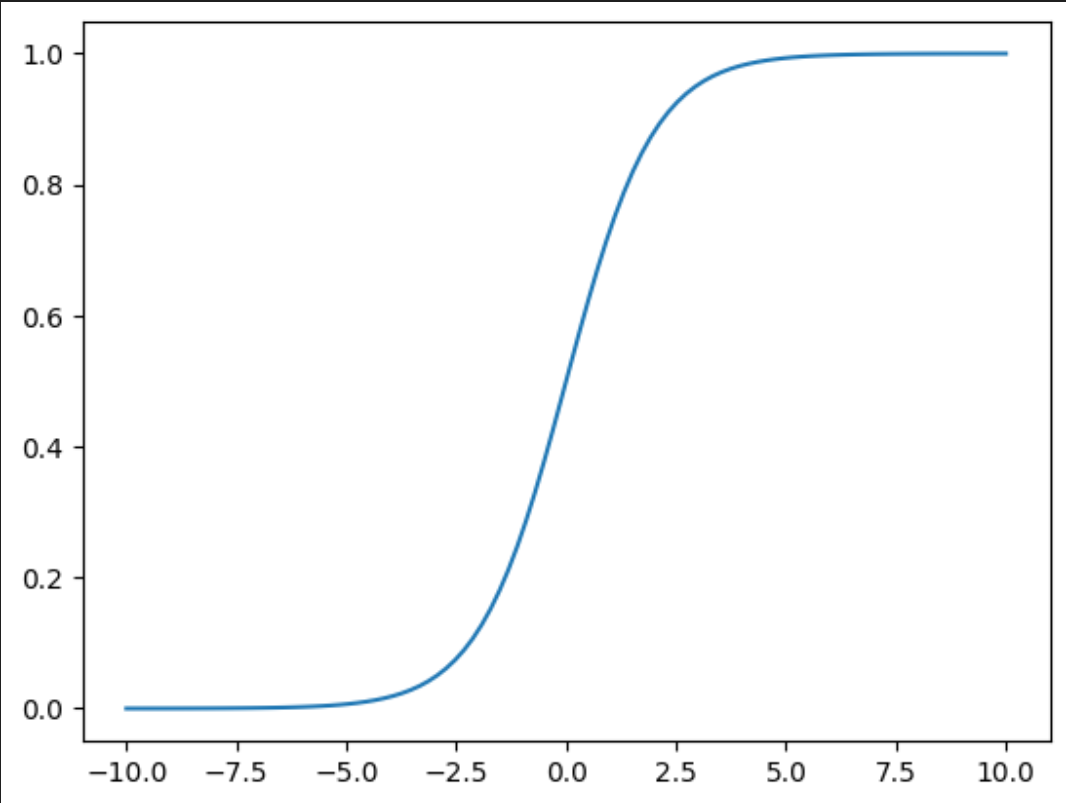

Sigmoid 函数

将线性回归的输出映射到 [0,1] 区间,从而表示样本属于某一类别的概率。

sigmoid激活函数 :

把上面的h(w) 线性的输出再输入到sigmoid函数当中

-

若f(w)> 0.5,预测为正类(1)

-

若f(w)< 0.5,预测为负类(0)

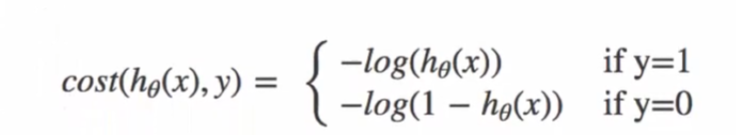

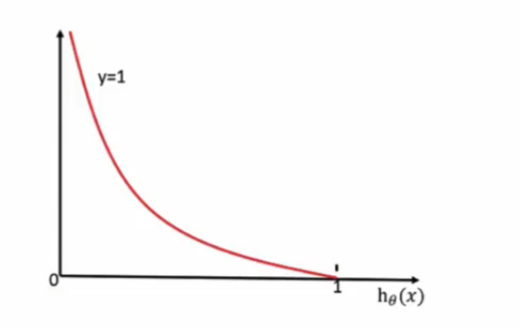

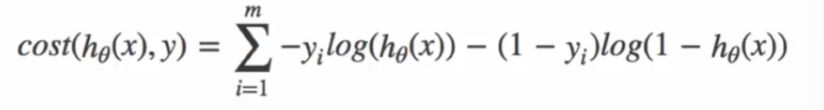

损失函数:交叉熵

逻辑回归不使用 MSE 作为损失函数(非凸函数,易陷入局部最优),而是使用交叉熵损失:

对于二分类问题,损失函数:

损失函数图:

当y=1时:

通过损失函数图像,我们知道:

当y=1时,我们希望值越大越好

当y=0时,我们希望值越小越好

综合0和1的损失函数:

-

若

,损失简化为−log(y^i),y_hat 越接近 1,损失越小

-

若

=0,损失简化为 -log(1-y^i_hat)):y_hat 越接近 0,损失越小

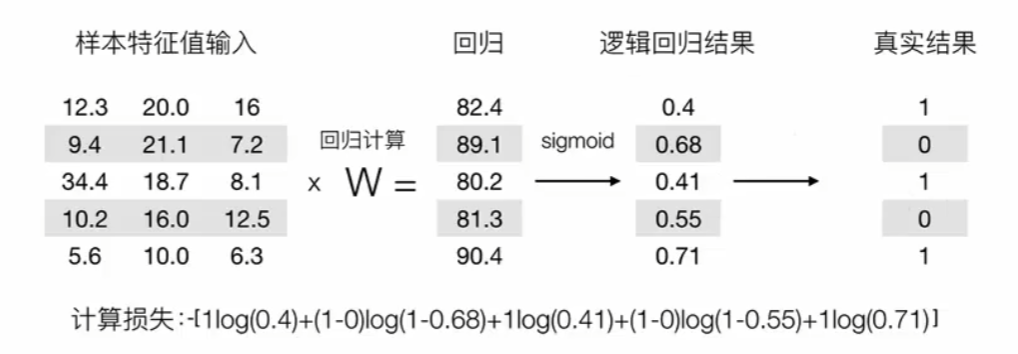

手动算一下下:

API

sklearn.linear_model.LogisticRegression

-

penalty:正则化类型:

'l2'(默认)、'l1'、'elasticnet'(L1+L2)、'none' -

C :正则化强度的倒数 C = 1/ λ ,值越小正则化越强。默认 1.0

-

max_iter:最大迭代次数(确保收敛)

-

属性:

-

coef_:特征权重 -

intercept_:截距 -

predict_proba(X):返回每个样本的类别概率

-

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.feature_extraction import DictVectorizer

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split

data = pd.read_csv('../src/titanic/titanic.csv')

print(data.to_numpy().shape)

# 列

# print(data.columns)

# 加载泰坦尼克号数据集,提取了三个特征:船舱等级 (pclass)、年龄 (age) 和性别 (sex)

y = data['survived'].values

x = data[['pclass', 'age', 'sex']]

# print(x.shape)

# print(x.head())

# 缺失值处理

# 对年龄中的缺失值使用平均值进行填充

x['age'].fillna(x['age'].mean(), inplace=True)

# 转换为字典格式,便于特征向量化

x = x.to_dict(orient='records')

# 字典向量化 转为矩阵

#sparse=False: 转为稠密矩阵

dicter = DictVectorizer(sparse=False)

x = dicter.fit_transform(x)

print("特征名称:", dicter.get_feature_names_out())

print("前10条处理后的特征:\n", x[:10])

scaler = StandardScaler()

x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split(x,y,test_size=0.2,random_state=0)

x_train = scaler.fit_transform(x_train)

x_test = scaler.transform(x_test)

# 逻辑回归

model = LogisticRegression(max_iter=1000,fit_intercept=True)

# 训练

model.fit(x_train,y_train)

# 准确率

score = model.score(x_test,y_test)

print('score:',score)(1313, 11)

特征名称: ['age' 'pclass=1st' 'pclass=2nd' 'pclass=3rd' 'sex=female' 'sex=male']

前10条处理后的特征:[[29. 1. 0. 0. 1. 0. ][ 2. 1. 0. 0. 1. 0. ][30. 1. 0. 0. 0. 1. ][25. 1. 0. 0. 1. 0. ][ 0.9167 1. 0. 0. 0. 1. ][47. 1. 0. 0. 0. 1. ][63. 1. 0. 0. 1. 0. ][39. 1. 0. 0. 0. 1. ][58. 1. 0. 0. 1. 0. ][71. 1. 0. 0. 0. 1. ]]

score: 0.8365019011406845K-means算法

聚类算法与分类算法

在机器学习中,聚类算法(如 K-means)和分类算法是两类重要但本质不同的算法,核心区别在于是否依赖带标签的数据(监督 vs 无监督)。

分类算法:基于已有标签的训练数据,学习输入特征到输出类别的映射关系,新样本到来时直接应用该映射预测类别。

聚类算法:无需标签,仅根据样本间的相似度(如距离)自动划分成若干簇,使簇内样本相似、簇间样本差异大。

| 维度 | 聚类算法(如 K-MEANS) | 分类算法 |

|---|---|---|

| 学习方式 | 无监督学习(数据无标签,无需人工标注) | 监督学习(数据有标签,需已知类别) |

| 目标 | 发现数据中隐藏的自然分组(簇),使组内相似度高、组间差异大 | 学习标签与特征的映射关系,预测新数据的类别 |

| 数据要求 | 仅需特征数据(X) | 需特征数据(X)+ 标签(y) |

| 典型应用 | 客户分群、异常检测、基因聚类 | 垃圾邮件识别、疾病诊断、图像分类 |

k-means算法

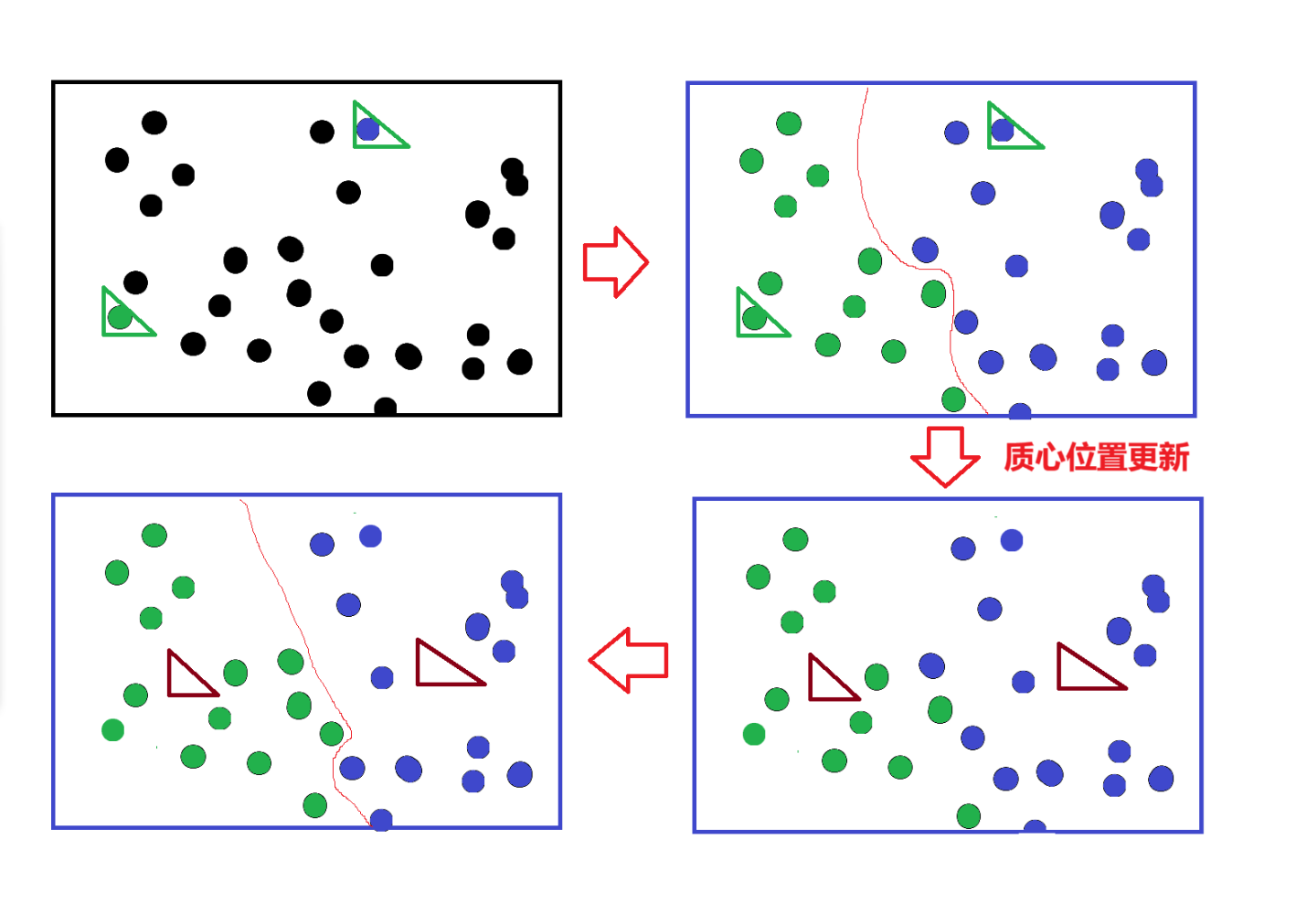

K-means 是一种无监督学习算法,用于将数据集划分为K个不同的簇(cluster)。其核心思想是:通过迭代寻找K个簇的 "中心"(质心),使每个样本点都属于与其最近的质心所在的簇,最终实现 "簇内相似度高、簇间相似度低" 的聚类效果。

K-means 中的 "K" 代表预设的簇数量(需要人工指定),"means" 指每个簇的质心是该簇内所有样本的均值。

K-means 的工作流程可概括为以下 4 个步骤,通过迭代优化直至收敛:

-

初始化:选择 K 个初始质心

-

随机从数据集中选择

K个样本作为初始质心(早期方法)。 -

现代 K-means(如 sklearn 默认的

k-means++)会优化初始质心选择:使初始质心之间的距离尽可能远,减少对最终结果的影响。

-

-

分配样本:将每个样本分配到最近的质心

-

计算每个样本与

K个质心的距离(默认欧氏距离),将样本划分到距离最近的质心所在的簇。 -

此时每个簇的成员已确定。

-

-

更新质心:重新计算每个簇的质心

-

对每个簇,计算其内部所有样本的均值(坐标平均值),将该均值作为新的质心。

-

-

迭代收敛:重复步骤 2 和 3

-

当质心的位置变化小于某个阈值(如

tol参数),或达到最大迭代次数(max_iter)时,停止迭代。 -

最终得到

K个稳定的簇及对应的质心。

-

API

sklearn.cluster.KMeans类

-

n_clusters:指定聚类的数量 K(必填)。 -

init:初始质心的选择方式:-

'k-means++'(默认):智能选择初始点,避免随机初始化的弊端。 -

'random':随机选择初始质心。 -

数组:手动指定初始质心。

-

-

n_init:运行算法的次数(每次使用不同初始质心),默认 10,最终选择最优结果。 -

max_iter:单次运行的最大迭代次数,默认 300。 -

random_state:随机种子,用于复现结果。 -

属性:

-

cluster_centers_:最终的质心坐标。 -

labels_:训练数据的簇标签。 -

inertia_:误差平方和(SSE),用于肘部法选择 K 值。

-

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.cluster import KMeans

np.random.seed(42)

# 生成数据集

data = np.random.randint(0,100,(250,2))

# 创建模型

model = KMeans(n_clusters = 3)

model.fit(data)

y_predict = model.predict(data)

# 可视化

# c 参数用于指定每个点的颜色

plt.scatter(data[:,0],data[:,1],c=y_predict)

plt.show()

print('质心坐标:',model.cluster_centers_)

print('标签:',model.labels_)

print('误差平方和:',model.inertia_)