聊聊工业相机中的硬触发、软触发和视频流模式

在自动化产线上,工业相机就像“眼睛”一样扮演着观察员的角色。可你知道这些“眼睛”是怎么决定什么时候眨一下(也就是拍照)的吗?今天,我们就来聊聊工业机器视觉系统中,相机是如何被“触发”去拍照的,以及为什么并不是一直“录像”才是最好的选择!

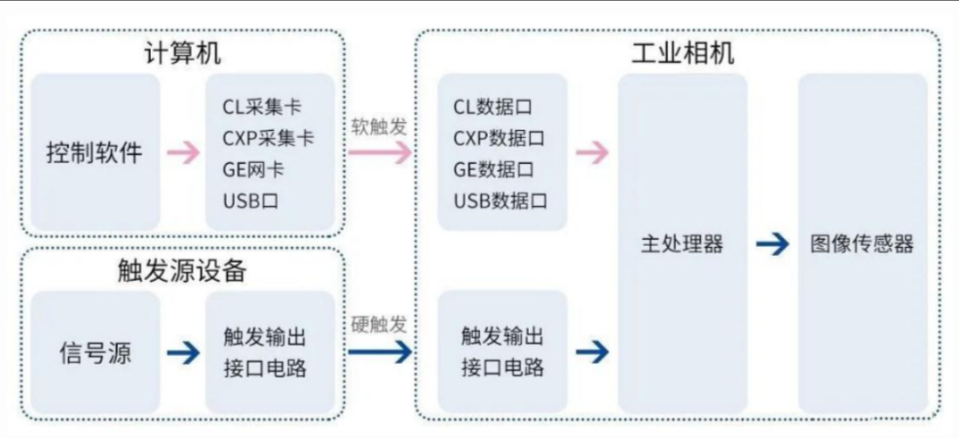

一、相机的两种触发方式:硬触发 vs 软触发

工业相机的触发方式其实可以分为两大类,分别是 硬触发(Hardware Trigger) 和 软触发(Software Trigger)。

1. 硬触发:我感应到了,就拍!

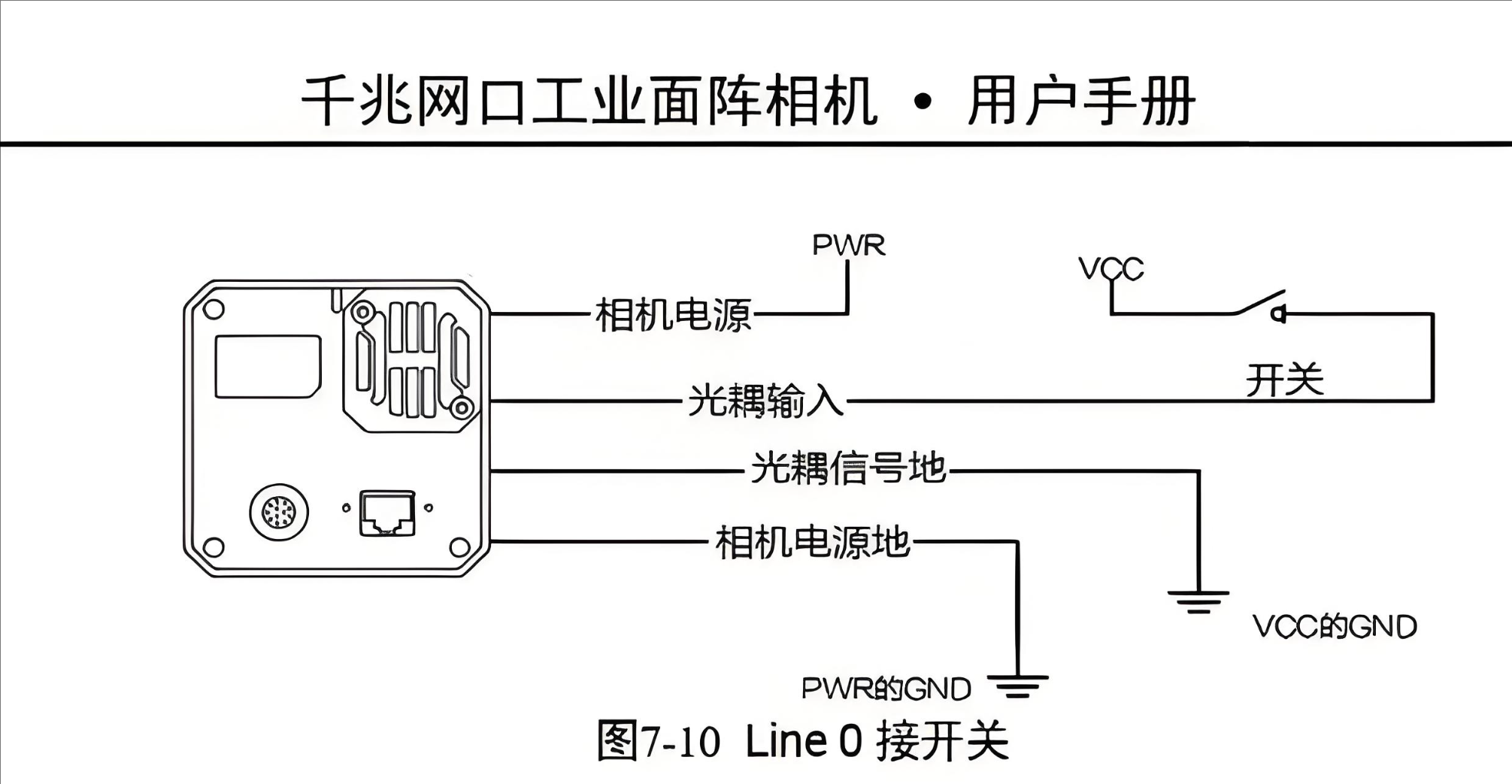

硬触发是一种“被动响应型”拍照方式。通常是由一个光电传感器或者某个伺服电机的位置信号来触发相机——比如,一个产品传送到指定位置,传感器检测到了,就会发出一个电平信号(高电平或低电平),这个信号就像是按下了相机的“快门”。

工业相机通常都预留有触发接口,可以支持多种电平类型,并且支持灵活的触发模式设置,比如:

- 上升沿触发(信号从低变高)、

- 下降沿触发(信号从高变低)、

- 单次拍照、

- 连续拍照等。

大多数实际应用中,我们都会优先选择硬触发方式。为什么?因为接线简单、稳定可靠,尤其适用于产线节拍清晰、检测位置固定的场景,属于“来了就拍,一拍一个准”的节奏。

2. 软触发:我说拍,你才拍!

软触发则是“上位机控制型”的拍照方式。它不是通过物理信号来触发相机,而是通过通讯协议发送指令——比如主控系统发来一个“拍照”命令,相机收到后就开始工作。

软触发的优势在于灵活性:

- 程序复杂时更方便管理;

- 模板切换频繁时更显优势;

- 可以按需发送不同的拍照任务指令。

适用于那些视觉系统与程序逻辑关系复杂、需要较高交互性的场景。

二、那视频流模式行不行?——不推荐!

说到相机拍照,有些人可能会问:“为啥不直接开个视频流,一直拍不就好了?”这听起来很简单,实际却不靠谱。

视频流模式就是让相机一直在拍,一帧一帧往外吐图像,听起来好像无敌,但真要在工业现场用,问题一堆:

- 系统负担大:持续采集图像会占用大量带宽和处理资源,对视觉处理系统是一种沉重的负担。

- 容易误判:图像过多,处理不过来,不仅效率低,还可能分析错误,“误杀”良品或者“放走”次品。

- 不精准:你无法保证每个产品到达指定位置时正好有一帧图像是完美清晰的,这样一来识别准确性会大打折扣。

所以说,在工业视觉中,“一直拍”真的不如“精确拍”!

三、小结:高效拍照靠触发,乱拍只会拖后腿

工业视觉系统并不是一个“监控录像机”,而是一台专注于“抓关键帧”的智能设备。我们要做的不是拍得多,而是拍得对、拍得准。无论是硬触发还是软触发,都是为了让相机在最合适的时机拍下最关键的图像。

而视频流模式虽看起来方便,却并不适合用在讲究效率和精度的工业视觉系统中。