跨平台 RTSP/RTMP 播放器工程化实践:低延迟与高稳定性的挑战与突破

引言:从“能播起来”到“播得稳定、低延迟”

在实时视频系统中,播放器常常被误解为一个“简单环节”——拉流、解码、渲染,流程看似清晰明了。但真正的挑战并不在于能否快速跑通一个 Demo,而在于能否在 复杂网络、海量终端、苛刻延迟 的现实场景中,依旧保持稳定、流畅和低时延。

很多开发者第一次尝试 RTSP/RTMP 协议时,往往选择 FFmpeg、LibVLC、ExoPlayer 等开源方案,几行代码即可“把画面播出来”。然而,随着业务走向工程化,问题才逐渐浮现:延迟无法压缩到百毫秒级别、弱网下频繁卡顿、跨平台适配不一致、软硬解切换受限、协议兼容性差异频出……这些都让“能播”与“好用”之间隔着巨大的鸿沟。

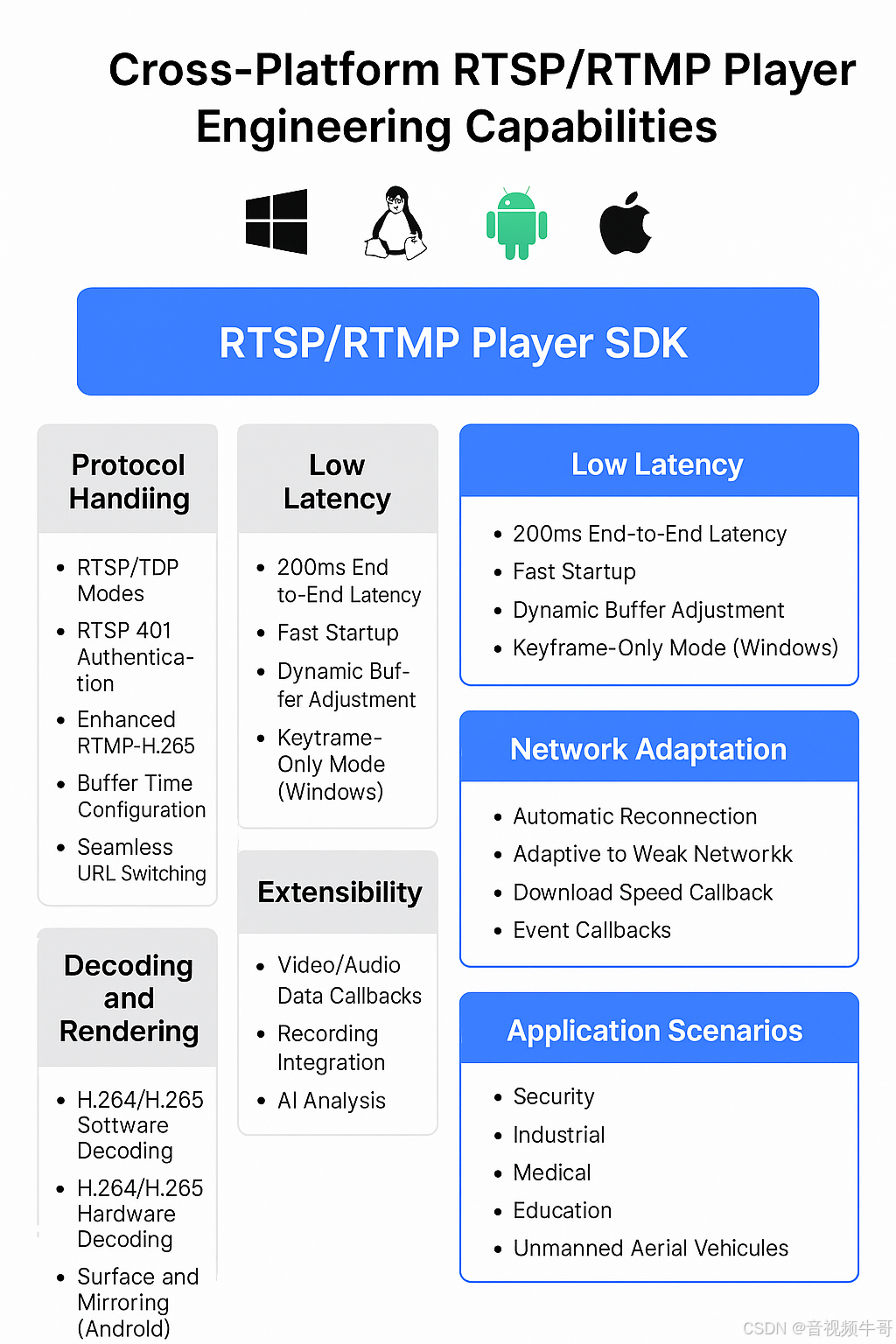

大牛直播SDK正是在这种背景下不断迭代,其 RTSP/RTMP 播放器 SDK 历经多年优化,已经在安防监控、工业巡检、远程医疗、智慧教育、低空经济等对实时性要求极高的行业落地,形成业内领先的 低延迟、高性能、全平台适配能力。本文将从协议、延迟控制、解码渲染、网络适配与扩展性等多个维度,剖析为什么开发一个真正可用的播放器,比想象中难得多。

二、协议与兼容性:从理论规范到现实碎片化

如果说“能播起来”是最初级的门槛,那么 协议栈的兼容性 就是决定播放器能否落地的第一道关卡。

1. RTSP 的隐性复杂性

RTSP 在标准文档里看似简洁,但在实际落地中,问题层出不穷:

-

传输层模式切换:UDP 延迟低,但在 NAT、防火墙下容易被阻断;TCP 稳定,但容易造成延迟堆积。播放器必须支持 TCP/UDP 双模式,并能在网络波动时 自动切换。

-

401 鉴权:不同摄像头厂商的认证实现千差万别,有的使用 Basic,有的用 Digest,还有的改了私有规则。播放器必须具备 自动处理鉴权的能力,否则就会出现“某些 IPC 拉不起来”的问题。

-

RTP 封包差异:即使是同样的 H.264/H.265 RTP 流,NALU 打包方式、时间戳策略可能各不相同,如果解析不全,就会出现“花屏、绿屏、音画不同步”。

-

超时与重连:弱网环境下,RTSP Session 可能频繁断开,播放器要能正确处理 超时、心跳丢失、断线重连,而不是简单报错退出。

2. RTMP 的多版本困境

RTMP 作为另一条主流链路,看似成熟,但在兼容性上同样“暗礁密布”:

-

标准差异:传统 RTMP 主要面向 H.264,而近年来国内 CDN 厂商推行的 私有 H.265 扩展,与国际标准化的 Enhanced RTMP HEVC 并不完全兼容。

-

跨 CDN 播放差异:不同 CDN 在 RTMP 握手、消息扩展上存在细微差别,一个播放器要想“全网可用”,必须同时支持 国内联盟扩展版 和 国际标准版,并能灵活切换。

-

与推流端的适配:摄像机、推流 SDK、转码服务端输出的 RTMP 可能存在时间戳抖动、音视频封装不一致等问题,播放器需要具备 异常自愈能力,才能避免花屏和卡顿。

3. 为什么协议兼容是“隐形的大坑”?

很多团队在做 Demo 时,只用一种摄像机、一个推流服务,测试时一切正常;但一旦上线,面对成百上千个型号的 IPC、多个 CDN、复杂网络环境时,问题就暴露了:

-

有的摄像头拉不起来;

-

有的 CDN 流画面延迟 3 秒以上;

-

有的弱网场景频繁掉线无法恢复。

大牛直播SDK的播放器协议栈,正是在 跨场景验证 + 长期迭代 中打磨出来的:

-

RTSP:支持 TCP/UDP 手动设置与自动切换,完整处理超时与 401 鉴权;

-

RTMP:双模式兼容(国内扩展 + 国际 Enhanced RTMP HEVC);

-

异常自愈:在封装不一致、时序抖动情况下,自动重采样与容错。

这就是为什么,协议层虽然“看不见”,却是播放器能否真正落地的根基。

三、低延迟:100–200ms 的艰难博弈

在实时视频业务中,延迟是生死线。无论是安防监控的秒级告警、无人机的远程操控,还是远程医疗中的手术图传,播放器如果无法将端到端延迟压缩到 100–200ms,整个业务就可能失去价值。

1. 延迟的来源

延迟并不是单点问题,而是链路累积的结果:

-

首屏加载:初始缓冲过长,导致“点击后要等 1–2 秒才出画面”。

-

解码与渲染:软解码 CPU 占用过高,硬解又受限于设备支持度。

-

缓冲策略:buffer 设置过小容易卡顿,过大则延迟飙升。

-

网络抖动:丢包、乱序、重传都会叠加延迟。

开源播放器往往沿用“通用缓冲策略”,在点播场景表现尚可,但一旦进入实时播放,就会出现 延迟高达 500ms–1s 的情况。

2. 大牛直播SDK的低延迟优化路径

Windows平台 RTSP vs RTMP播放器延迟大比拼

Android平台RTMP直播播放器延迟测试

Android平台RTSP播放器时延测试

大牛直播SDK播放器内核经过多年优化,形成了一套完整的延迟控制策略:

-

首屏秒开模式

通过缩减初始 buffer,配合多线程解码/渲染,使画面在极短时间内输出,保证“秒开”。 -

动态缓冲调节

支持开发者灵活配置 buffer time,并在弱网下智能调节,实现“不卡顿”与“低延迟”的平衡。 -

快速切换 URL

在播放过程中,支持 无缝切换新流,避免重新建立会话造成长时间黑屏。 -

关键帧直通模式(Windows)

支持实时设置只解码关键帧,在监控、告警场景下,保证画面快速刷新。

这些优化措施,使大牛直播SDK的 RTSP/RTMP 播放器能在复杂网络环境下,仍将延迟稳定压缩在 100–200ms 区间,远低于开源播放器的常见延迟水平。

3. 延迟与稳定性的权衡

低延迟并不意味着牺牲稳定性。大牛直播SDK通过 协议栈优化 + 解码渲染并行 + 智能缓冲策略,实现了“秒开 + 低延迟 + 高稳定”三者兼顾,而这恰恰是行业中最难做到的。

因此,延迟优化并不是参数调优那么简单,而是一整套 系统性工程能力 的体现。

四、解码与渲染:软解、硬解与跨平台挑战

如果说协议与延迟控制是播放器的“外部功夫”,那么 解码与渲染 则是最考验底层功底的“内功”。一条实时视频流,最终能否平滑、稳定地呈现给用户,关键取决于播放器在 解码性能、硬件适配、渲染管线 上的处理能力。

1. 软解码:通用但高负载

-

H.264/H.265 软解码:几乎所有平台都支持,但代价是 CPU 高占用,在高分辨率(1080p/4K)或多路播放场景下,容易出现风扇狂转、掉帧、甚至应用卡死。

-

在嵌入式设备或低功耗终端上,软解码几乎不可承受,因此必须依赖硬解。

2. 硬解码:高效但碎片化

硬解码能充分利用 GPU 或专用编解码器,大幅降低延迟与功耗,但实现难度极高:

-

Windows:不同显卡厂商(NVIDIA/AMD/Intel)驱动差异大,硬解接口不统一。

-

Android:机型碎片化严重,不同厂商的 MediaCodec 支持情况各异,还要考虑 Surface 模式硬解 与 普通模式硬解 的兼容。

-

iOS:VideoToolbox 接口相对统一,但不同 iOS 版本、不同芯片仍有差异。

在大牛直播SDK中,硬解策略被抽象为可控接口:

-

H.264/H.265 硬解码:Windows/Android/iOS 支持特定机型。

-

Android 特性:可灵活切换 Surface 模式硬解 与 普通模式硬解,满足不同业务需求。

-

软硬解透明切换:一旦硬解失败,自动回退到软解,避免播放中断。

3. 渲染管线:不仅仅是显示画面

很多开发者以为“解码完直接显示”就够了,但实际上,渲染链路涉及大量优化:

-

旋转与镜像:支持 0°/90°/180°/270°,以及水平/垂直翻转,保证画面方向与摄像头一致。

-

等比例缩放:防止画面被拉伸变形。

-

多渲染机制:

-

Android:SurfaceView / OpenGL ES;

-

Windows:GDI / DirectX / OpenGL;

-

Linux:X11 / OpenGL。

-

-

快照与数据回调:支持实时截帧,或输出 YUV/RGB 数据用于后续 AI 分析。

4. 开源播放器的典型短板

-

LibVLC:硬解支持有限,跨平台一致性差。

-

ExoPlayer + RTSP 扩展:在 Android 上解码较稳定,但弱网和高分辨率场景容易掉帧。

-

FFmpeg 自研方案:灵活但工程量巨大,且硬解适配需要逐机型调优。

相比之下,大牛直播SDK通过 跨平台统一接口 + 多年机型适配经验,在解码与渲染上实现了高性能与高兼容性的平衡。

五、复杂网络环境:真正的“稳定性账本”

在实验室里测试播放器,往往网络环境理想稳定,几乎不会遇到问题。但在实际业务中,网络是最不可控的变量:丢包、延迟抖动、断网重连、弱网适配……这些都直接决定了播放器能否“跑得久、跑得稳”。这也是很多开源方案在 Demo 阶段看似流畅,但一旦投入生产就频频“翻车”的原因。

1. 断网与重连

-

在安防、工业巡检、无人机等场景中,网络中断并不少见。

-

传统播放器常常在断网后直接“卡死”或崩溃,需要用户手动刷新。

-

大牛直播SDK内核支持 自动断网检测与重连,网络恢复后能快速拉起流,不影响整体业务连续性。

2. 弱网丢包与抖动

-

UDP 模式下,丢包与乱序不可避免;TCP 模式下,又容易堆积延迟。

-

大牛直播SDK支持 RTSP TCP/UDP 自动切换,并通过自适应缓冲策略降低丢包对体验的影响,保证画面尽量连续不花屏。

3. 缓冲与延迟平衡

-

单纯缩短 buffer 虽然能降低延迟,但极易在弱网下出现“频繁卡顿”。

-

大牛直播SDK提供 buffer time 设置,并具备动态调整能力,让开发者在不同业务场景下实现“延迟优先”或“流畅优先”的自由切换。

4. 网络状态可视化

仅仅做到“能播”还不够,业务侧更需要“可观测”。

-

大牛直播SDK支持 实时下载速度回调(可配置回调间隔),便于上层监控网络带宽波动。

-

同时提供 网络状态、buffer 状态等事件回调,让开发者可以记录日志、监控指标,甚至做智能调度。

5. 稳定性在行业中的意义

在安防 7×24 小时监控中,播放器必须 全年无休;

在无人机低空经济应用中,链路中断可能意味着业务中断甚至飞行风险;

在远程医疗场景中,卡顿和延迟直接影响医生的操作判断。

因此,复杂网络下的稳定性,才是播放器能否真正落地的分水岭。大牛直播SDK通过多年的场景化打磨,把稳定性做成了一本“账本”:

-

有断网,自动重连;

-

有丢包,智能适配;

-

有波动,可视化上报;

-

有异常,事件清晰可控。

这正是商业 SDK 与开源 Demo 的本质区别。

六、开放性与可扩展性:不仅是播放器

一个高质量的播放器,并不是单纯的“解码 → 渲染”黑盒,而是整个视频系统的 核心节点。在实际业务中,播放器常常承担着 数据输入、业务联动、AI 接口 等职责。缺乏开放性和扩展能力的播放器,很快就会遇到天花板。

1. 数据回调能力

大牛直播SDK提供了完善的数据回调接口,帮助开发者在“看画面”之外,还能“拿数据”:

-

解码前视频数据回调:H.264/H.265 码流可直接获取,用于转发或录像。

-

解码后视频数据回调:YUV/RGB 数据可输出,直接对接 AI 推理引擎(如目标检测、人脸识别)。

-

解码前音频数据回调:支持 AAC/PCMA/PCMU,便于自定义录音、分析或转发。

这些接口使播放器不仅是“终端”,更能成为 上层业务的实时数据源。

2. 与录像联动

在很多场景中,播放和录像是成对存在的:

-

安防中,既要实时预览,也要录像存证;

-

工业巡检中,既要远程监控,也要回溯历史。

大牛直播SDK播放器与录像 SDK 可无缝组合,开发者无需额外适配,就能实现 边播边录 或 录像回放。

3. AI 接入场景

随着 AI 在安防、医疗、教育、工业等领域的深入,播放器已不再是“终点”,而是 AI 感知链路的起点:

-

播放器输出的 YUV/RGB 帧,可直接输入 YOLO、OpenPose 等算法模型;

-

播放器的 实时音频数据,可用于语音识别、声纹分析;

-

播放器的 事件回调,可触发智能调度(例如:弱网时自动切换分辨率流)。

4. 开源方案的局限

很多开源播放器并不具备这些扩展能力:

-

LibVLC、ExoPlayer 默认只负责播放,不开放完整的数据接口;

-

FFmpeg 自研方案虽然灵活,但开发者需要自己维护复杂的回调逻辑,代价极高。

相比之下,大牛直播SDK通过 模块化设计,让播放器天然支持数据获取、录像联动与 AI 接入,避免了开发者重复造轮子。

📌 总结来看,大牛直播SDK的播放器已经超越了“展示”的范畴,它更像是一个 全功能的实时视频节点:既能解码渲染,又能开放数据接口,既能满足播放体验,又能对接录像与 AI,实现业务链路的完整闭环。

七、为什么“落地难”?总结对比

从表面上看,播放器似乎只是一个“解码渲染组件”,但真正要在行业里跑通、跑稳,却涉及到协议、延迟、解码、网络、扩展等多维度的系统性工程难题。

1. 协议兼容性

-

开源播放器:通常只支持 RTSP 或 RTMP 的基本流程,一旦遇到 401 鉴权、RTP 打包差异、RTMP H.265 扩展,就容易失效。

-

大牛直播SDK:兼容 RTSP TCP/UDP 自动切换、401 认证、超时处理,支持国内扩展版与国际 Enhanced RTMP HEVC 双标准。

2. 延迟控制

-

开源播放器:常见延迟 800ms–2s,甚至更高,无法满足实时业务。

-

大牛直播SDK:首屏秒开 + 动态 buffer 调节 + 快速切流,使延迟稳定压缩在 100–200ms。

3. 解码与渲染

-

开源播放器:软解居多,高分辨率/多路播放容易掉帧,硬解适配差。

-

大牛直播SDK:Windows/Android/iOS 全平台支持 H.264/H.265 硬解,Android 支持 Surface 模式/普通模式切换,渲染能力覆盖旋转、镜像、缩放、快照。

4. 网络适配

-

开源播放器:弱网下卡顿频繁,断网需手动刷新,缺乏事件监控。

-

大牛直播SDK:断网自动重连、TCP/UDP 自适应、下载速度回调、网络/buffer 状态上报,具备完整“稳定性账本”。

5. 扩展能力

-

开源播放器:大多只负责“播”,无法直接输出数据或联动录像/AI。

-

大牛直播SDK:支持解码前/后音视频数据回调,可无缝对接录像 SDK、AI 引擎,实现业务链路闭环。

归纳

这就是为什么,很多开发团队在用开源方案时,Demo 阶段一切顺利,但一旦进入生产环境,问题就接踵而至:

-

有的摄像头拉不起来;

-

有的延迟过高,无法满足实时性;

-

有的弱网就卡顿,甚至黑屏;

-

有的无法和录像、AI 系统对接。

最终,想要一个“真正能落地”的播放器,往往需要 大量二次开发与长期维护,代价极高。而大牛直播SDK通过多年积累,把这些“隐形工程成本”沉淀为现成能力,让开发者能直接在 Windows、Linux(x86_64/aarch64)、Android、iOS 全平台上拿来即用。

八、结语:播放器是工程化基座,而非简单功能

很多开发者第一次接触 RTSP/RTMP 时,会把播放器当作一个“工具”:只要能拉流、能解码、能渲染,事情就算完成了。但在真实的行业落地中,播放器远远不是一个小组件,而是整个实时视频系统的 基座。

-

在安防监控中:它必须稳定运行 7×24 小时,哪怕在断网、重连、弱网环境下依然保持画面输出。

-

在远程医疗中:它必须确保端到端 100–200ms 的超低延迟,否则医生的操作与画面反馈将完全脱节。

-

在工业巡检中:它必须支持多路同时播放,还要具备录像联动、快照存证、AI 检测的能力。

-

在教育互动与低空经济场景中:它必须跨 Windows、Linux、Android、iOS 多平台一致运行,避免因环境碎片化而让体验割裂。

换句话说,一个真正可用的播放器,必须同时兼顾 协议适配、低延迟控制、解码渲染性能、复杂网络稳定性、扩展开放能力。这些环节任何一个掉链子,都可能导致系统整体不可用。

这也解释了为什么“开发一个 RTSP/RTMP 播放器”看似容易,真正要让它跑得稳、跑得久、跑得广,却是一条漫长的工程化之路。

大牛直播SDK的 RTSP/RTMP 播放器,正是在这一条条坎坷的路径上打磨出来的成果:

-

它不是一个“能播”的工具,而是一个 全链路、全场景的低延迟播放基座;

-

它不是一个“单点模块”,而是一个 可与录像、转发、AI 推理联动的开放节点;

-

它不是“实验室里的 Demo”,而是经过安防、医疗、教育、工业、低空经济等 严苛场景验证的工业级产品。

因此,播放器的真正价值不在于“功能表”上的几个 API,而在于它能否承担起 实时视频系统的核心稳定性责任。这,正是大牛直播SDK的意义所在。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客