[论文阅读] 人工智能 + 职业教育 | 从技能操作者到技术反思者:生成式AI驱动职业教育学习范式转型

从技能操作者到技术反思者:生成式AI驱动职业教育学习范式转型

论文信息

- 原标题:生成式人工智能增强职业教育适应性学习的价值逻辑与实践探赜

- 主要作者:周杰(浙江师范大学,讲师)、刘珍(浙江师范大学硕士研究生)、童卫丰(浙江师范大学办公室主任,教授)

- 研究机构:浙江师范大学

- 期刊信息:《中国职业技术教育》2025年第15期

- APA引文格式:周杰, 刘珍, 童卫丰. (2025). 生成式人工智能增强职业教育适应性学习的价值逻辑与实践探赜. 中国职业技术教育, (15), 51-59.

一段话总结

该论文聚焦生成式人工智能(GAI)与职业教育适应性学习的融合,从技术哲学和后人类语境视角,分析了GAI对职业教育“道器分离”困境的破解作用,构建了“数据驱动—算法适配—动态演化”的适应性学习框架,提出了“人—技共生”培养范式、精准教学系统、伦理规约下的学习生态等实践路径,为职业教育数字化转型提供了理论支撑和实践指南。

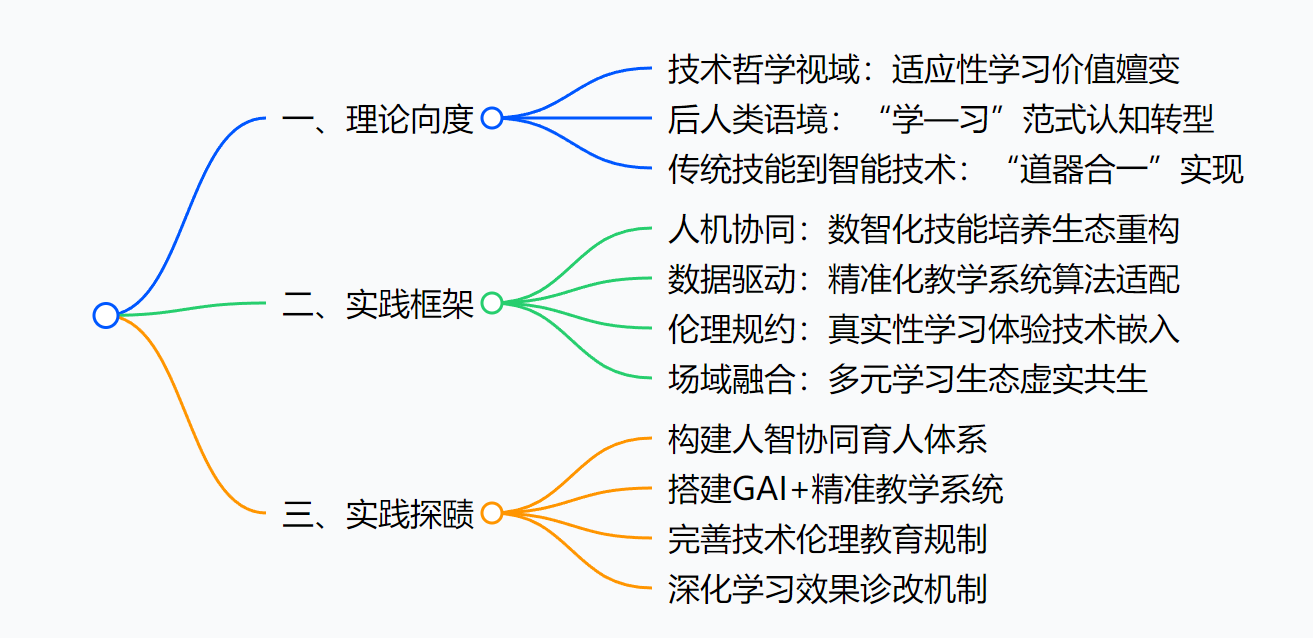

思维导图

研究背景

职业教育作为连接教育链与产业链的关键环节,长期面临“道器分离”的困境——理论认知(道)与实践操作(器)割裂,导致学生技能学习低效、知识迁移能力弱。例如,传统汽修专业学生可能在课堂上掌握了发动机原理(道),却因缺乏实时实践场景,难以将知识转化为故障诊断能力(器)。

随着数字化革命推进,生成式人工智能(GAI)成为破局关键:2025年AI大模型DeepSeek凭借思维可视化、深度推理等优势渗透各领域,联合国教科文组织也发布指南鼓励GAI教育应用。此时,职业教育作为新技术落地的“试车间”,亟需借助GAI重构适应性学习机制,实现“学”与“习”的统一,培养既能操作技能又能反思技术的复合型人才。

创新点

- 理论视角创新:从技术哲学和后人类语境出发,将职业教育适应性学习置于“人—技—世界”三元关系中分析,突破传统工具理性视角。

- 框架构建创新:提出“数据驱动—算法适配—动态演化”的适应性学习框架,融合多模态交互、数字孪生等技术,实现从标准化供给到能力本位的转型。

- 实践路径创新:设计“人—技共生”培养范式,通过动态能力图谱替代传统证书,推动评价体系从“结果导向”转向“过程+发展”导向。

研究方法和思路

- 理论分析:梳理“适应性学习”核心概念,结合海德格尔技术哲学、后人类主义理论,阐释GAI对职业教育学习范式的重塑逻辑。

- 框架构建:

- 拆解适应性学习要素(环境、内容、活动等),分析GAI对各要素的改造作用(如用AR/VR压缩“试错—修正”周期)。

- 从人机协同、数据驱动等四维度搭建实践框架,每个维度配套具体技术方案(如多任务学习模型突破技能训练时空边界)。

- 实践路径设计:基于理论和框架,提出四大落地策略,涵盖育人体系、教学系统、伦理规制、诊改机制。

主要贡献

| 核心成果 | 具体价值 |

|---|---|

| 破解“道器分离”困境 | 通过多模态交互和认知增强技术,实现理论与实践的实时融合(如虚拟实训场景中嵌入抽象理论) |

| 重构学习评价体系 | 以动态能力图谱替代标准化证书,更精准反映学生技能成长轨迹,适配产业岗位需求 |

| 提供数字化转型方案 | 为职业院校提供可落地的GAI应用路径(如自主研发L1/L2专用大模型),推动教育链与产业链有效衔接 |

关键问题

-

Q:GAI如何解决职业教育“道器分离”的问题?

A:通过AR/VR将抽象理论嵌入实践场景,借助数字孪生工坊实现“理论认知—实践反馈”闭环,压缩试错周期至秒级。 -

Q:适应性学习框架中“数据驱动”如何体现?

A:通过分析学习者认知水平、行为特征等数据,生成个性化学习路径,如智能推荐故障诊断案例库。 -

Q:如何避免GAI应用中的“技术异化”?

A:强化技术伦理教育,培养学生数字批判思维,建立算法风险预警机制,确保“人的主体性”不受技术裹挟。 -

Q:实践中如何实现“场域融合”?

A:构建“实体课堂+AI虚拟仿真+企业实训”的多维场景,通过云端资源池打破物理空间限制,实现跨场域技能迁移。

总结

该论文系统阐释了GAI增强职业教育适应性学习的价值逻辑,通过理论向度分析、实践框架构建、落地路径设计,论证了GAI从“工具”到“共生体”的角色转变。其核心结论是:职业教育需以“人—技共生”为导向,借助GAI打造虚实融合的学习生态,才能培养出适应数字经济的高素质技术技能人才,为经济社会高质量发展提供支撑。