什么是ai智能?AI的九年飞跃史:从AlphaGo到Agent智能体

当AlphaGo在2016年把李世石逼到墙角时,我们第一次意识到AI不只是实验室里的玩具。九年过去,2025年的AI已经悄悄变成水电煤一样的存在:外卖平台用它预测骑手路线,电网用它平衡峰谷负荷,甚至水务公司也上线“水管家”智能体回答居民报修。

但热闹背后,很多人依旧把AI当成黑箱,只看见结果,不明白原理。这篇文章想做的,就是拆开这只黑箱,告诉你今天的AI智能到底聪明在哪儿,又为什么有时候蠢得可笑。读完以后,你至少能判断一篇AI新闻是货真价实还是营销话术,也能知道像实在智能的产品实在Agent这样的工具为什么能把运维成本硬生生砍掉六成。

一、从“大模型”到“智能体”:技术栈的两次跃迁

2022年ChatGPT的爆火让“大模型”三个字家喻户晓,但业内很快就意识到,仅靠一个会聊天的语言模型并不能解决现实世界的复杂任务。

2024年下半年开始,技术焦点迅速转移到“Agent”——智能体。简单来说,大模型提供了语言理解与生成能力,智能体则在这层能力之上加上了记忆、工具调用、任务规划与环境反馈四件武器。

记忆模块让AI不再“金鱼脑”,可以跨会话记住用户偏好;工具调用使它能在需要时调用数据库、API,甚至直接操作鼠标键盘;任务规划把一句话需求拆成可执行的十几步;环境反馈则让它在执行中不断校准误差。这四件武器合在一起,才让AI从“问答机器”升级为“数字同事”。

二、技术深潜:为什么规划能力决定天花板

很多厂商喜欢把“支持上百种插件”当卖点,但真正拉开差距的是规划能力。以清华大学最近开源的Zeelin智能体为例,它在接到“做一份行业报告”的指令后,会先调用搜索引擎确认最新市场数据,再让代码解释器画出增长曲线,最后调用LaTeX模板生成PDF,全程5~20分钟。

这套流程听上去简单,背后却是三层算法的叠加:第一层是意图解析,用强化学习把自然语言转为结构化任务树;第二层是路径搜索,在任务树上做蒙特卡洛树搜索,评估每一步的成功率与耗时;第三层是动态重排,当某一步失败时,系统会回溯到最近的可行节点重新生成路径。

正是这套机制把任务成功率推到了99%,也把运维人员的夜班次数降了下来。

三、数据飞轮:模型越用越聪明的秘密

不少人担心“AI会不会永远停在当前水平”。答案取决于这家公司是否建成了数据飞轮。飞轮的核心是“在线强化学习”——每一次用户点击、每一次工程师介入纠错,都会在一小时内回流到训练集群,模型当天就能完成一次小版本更新。

根据斯坦福2025 AI Index报告,目前能把飞轮转起来的企业不足15%,但一旦跑通,模型效果每月可提升5%~8%。

国内跑在最前面的是电商和金融场景,因为交易数据天然闭环。以某头部券商的智能投顾为例,上线三个月,用户留存率从42%涨到61%,关键就在于它的策略网络每天收盘后都会用当日成交数据再训练一次。

四、成本拐点:推理价格下降的连锁反应

2023年GPT-4每百万token的推理成本约为60美元,2025年7月已经跌到4.5美元,降幅92%。背后的功臣是模型量化与投机解码(speculative decoding)技术:前者把16位浮点压缩到4位整数,后者用小模型提前生成草稿再让大模型一次性校验,延迟降低2.4倍。

成本骤降的直接后果是“智能体平民化”。去年只有银行用得起的高频风险扫描,现在连地方水务集团都能部署。深圳深水集团的“水管家”因此能把90%的工单交给AI预处理,人工客服只负责剩下的10%,员工效率提升九倍。

五、落地地图:谁在领跑,谁在裸泳

如果画一张2025年AI智能落地地图,会发现两条明显的主轴:一条是“流程自动化”,一条是“认知决策”。

流程自动化赛道里,实在智能推出的实在Agent在AI圈子里已经小有名气,它通过跨系统的无API协作把原来需要五六个接口对接的财务对账流程压缩到一句话指令。而认知决策赛道则被金融、医疗、法律三大行业瓜分:券商用它做债券定价,三甲医院用它读CT片,红圈律所用它审并购合同。

值得注意的是,政务场景正在快速追赶。武汉“水域经济”大模型把12个部门的传感器数据拉通,故障响应速度提升80%,而且全部跑在国产化GPU上,既解决了数据主权问题,也给国产芯片带来了真实负载。

六、隐忧:长程任务、幻觉与伦理

再先进的技术也有阴影。今天的智能体在50步以内的短程任务上表现优异,可一旦任务链条超过200步,成功率就会断崖式下跌到60%左右,原因在于错误累积。更麻烦的是幻觉问题:模型为了完成任务,偶尔会“自作聪明”地编造数据。医疗场景已经出现过AI伪造参考文献的案例,虽然比例不到0.3%,却足以让监管机构高度警惕。

伦理层面,最大的争议是责任归属。如果智能体在自动报税时填错数字,导致企业被罚款,到底是开发公司、部署方还是最终用户背锅?欧盟AI法案把这类系统归为“高风险AI”,要求全流程可追溯;而国内也在制定类似的白皮书,最快年底就会公开征求意见。

七、未来18个月:三条高概率演进路线

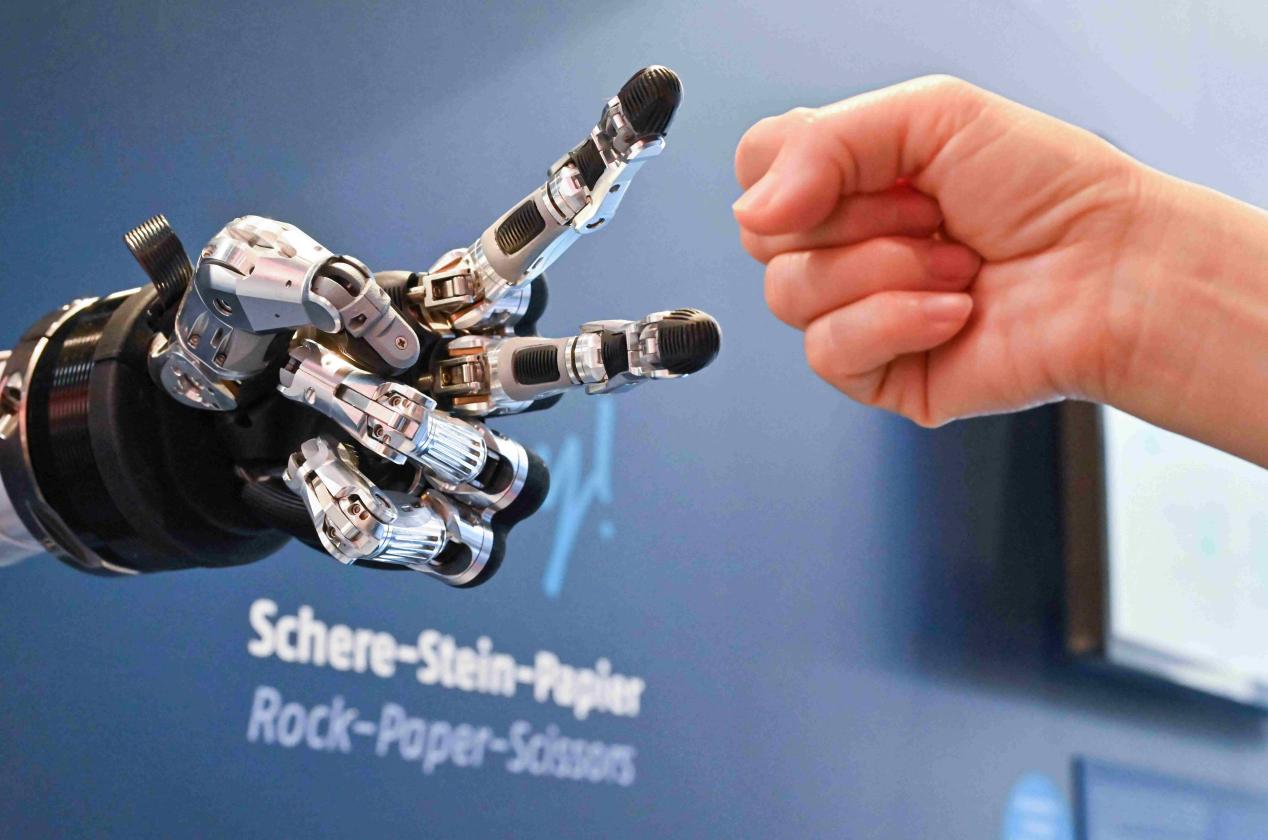

第一条路线是多模态深度融合。GPT-4o已经证明视觉和语音可以在同一套Transformer结构里训练,下一步是把触觉、甚至味觉信号也放进来,让智能体在物理世界里拥有更细粒度的感知。

第二条路线是端侧推理。高通最新发布的Snapdragon X Elite可以在笔记本上跑130亿参数模型,功耗仅8瓦。一旦端侧芯片突破300亿参数门槛,大量实时决策将不再依赖云端,隐私和延迟问题一次性解决。

第三条路线是联邦智能体网络。简单说,就是让不同公司的智能体在加密环境里共享梯度而不共享原始数据,既保护商业机密,又提升整体模型效果。蚂蚁集团与清华大学联合实验室已经在票据反欺诈场景跑通原型,预计2026年商用。

如果说2023年我们还在为大模型的“像人”惊叹,那么2025年的主题已经变成“能用”“好用”“敢用”。技术栈的两次跃迁把AI从对话窗口带到了生产一线,数据飞轮和成本拐点又让它具备了自我进化的燃料。

当然,长程任务和伦理争议依旧是悬在头上的达摩克利斯之剑。但历史反复证明,人类总能在问题暴露与解决问题的循环中前进。对于普通读者而言,最重要的不是去追每一个热点,而是理解AI的边界和可能性——当下一款“实在Agent”或“Manus”出现在你面前时,你能一眼看出它是噱头还是真正的生产力。