C语言(03)——斐波那契数列的理解和运用(超详细版)

斐波那契数列和杨辉三角有着紧密的联系,读者可以阅读以下文章:C语言(04)——杨辉三角的代码实现-CSDN博客

更多优质内容可以订阅下面专栏:

打怪升级之路——C语言之路_ankleless的博客-CSDN博客

Hi!冒险者😎,欢迎闯入 C 语言的奇幻异世界🌌!

我是 Anklelss🧑💻,和你一样的闯荡者~ 这是我的冒险笔记📖,里面有踩过的坑🕳、攒的技能🌟、遇的惊喜🌈,希望能帮你少走弯路✨。

愿我们在代码山峦⛰各自攀登,顶峰碰拳👊,共赏风景呀!🥳

目录

1. 斐波那契数列的背景

1.1 一维斐波那契数列

1.迭代方式

2.递归方式

1.2 斐波那契数列和杨辉三角

1.3 二维斐波那契数列

一. 斐波那契数列的背景

我们先简单了解一下斐波那契数列的故事背景(选择性阅读,可跳至下划线区域):

斐波那契数列(Fibonacci sequence)是数学中一个著名的序列,因意大利数学家莱昂纳多・斐波那契(Leonardo Fibonacci)在 13 世纪首次系统研究而得名。

但是我们不知道的是,这个伟大的数列来源于一个看似简单的兔子繁殖问题:

“假设一对刚出生的兔子(一雄一雌)需要一个月成熟,成熟后每月能生出一对新兔子(一雄一雌)。如果所有兔子都不会死亡,那么从一对兔子开始,一年后会有多少对兔子?”

- 第 1 个月:只有 1 对未成熟的兔子(记为F1=1)。

- 第 2 个月:兔子成熟,仍为 1 对(F2=1)。

- 第 3 个月:成熟兔子生下 1 对,共 2 对(F3=2)。

- 第 4 个月:原来的兔子再生 1 对,加上上月出生的兔子成熟,共 3 对(F4=3)。

- 以此类推,每月的兔子对数恰好满足递推关系Fn=Fn−1+Fn−2,一年后(第 12 个月)的数量为F13=233对。

这个问题的本质是用数学模型描述 “指数级增长” 的现象,而斐波那契数列正是这一模型的抽象结果。

———————————————————————————————————————————

1.1 一维斐波那契数列

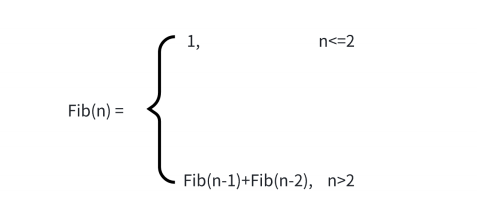

他的函数表达形式(一维斐波那契数列)如下:

我们可以思考一下他的C语言表达形式,以下是斐波那契数列的两种代码实现方式

1.迭代方式

int fact(int n)

{int a = 1; //使用三个变量记录第n位斐波那契数的计算过程int b = 1; int c = 1; //在n<2时,斐波那契数的值均为1while (n > 2){c = a + b; //a和b相加a = b;b = c;n--;//依次累计计算的数值}return c;

}

int main()

{int n = 0;scanf("%d", &n);int r = fact(n);printf("%d", r);return 0;

}2.递归方式

递归包含递推和回归两个过程,他们是靠限制条件相互转换。

递归不可以无限递归下去。

#include <stdio.h>

int count = 0;

int Fib(int n)

{if (n == 3)count++;//统计第3个斐波那契数被计算的次数if (n <= 2)return 1;elsereturn Fib(n - 1) + Fib(n - 2);//开始递归,自己使用自己的函数

}

int main()

{int n = 0;scanf("%d", &n);int ret = Fib(n);printf("%d\n", ret);printf("\ncount = %d\n", count);return 0;

}这两种方式进行对比前,我们知道,循环是一种迭代,但是迭代不仅仅是一种循环。

———————————————————————————————————————————

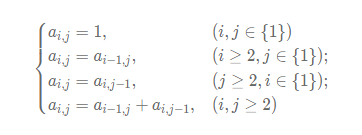

1.2 二维斐波那契数列

下面是使用迭代法对二维斐波那契数列n位上的值进行计算求解:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define MOD 1000000007int main()

{int n, m;while(scanf("%d%d", &n, &m)!=EOF){int arr[n + 1][m + 1];for (int i = 1; i < n + 1; i++){for (int j = 1; j < m + 1; j++){if (i == 1 || j == 1){arr[i][j] = 1;}else if (i >= 2 && j == 1){arr[i][j] = arr[i - 1][j] % MOD;}else if (j >= 2 && i == 1){arr[i][j] = arr[i][j - 1] % MOD;}else if (i >= 2 && j >= 2){arr[i][j] = (arr[i - 1][j] + arr[i][j - 1]) % MOD;}}}printf("%d", arr[n][m]);}return 0;

}递归的代码方式如下:

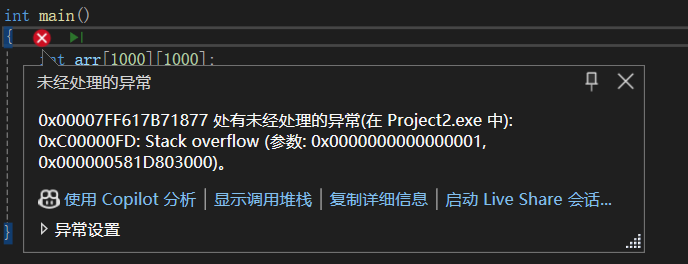

错误的示范

可以思考一下这串代码的问题

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define MOD 1000000007int Fact(int arr[1000][1000],int n ,int m)

{if (n == 1 && m == 1){arr[n][m] = 1;}else if (n >= 2 && m == 1){arr[n][m] = arr[n - 1][m] % MOD;}else if (n == 1 && m >= 2){arr[n][m] = arr[n][m - 1] % MOD;}else if (n >= 2 && m >= 2){arr[n][m] = (arr[n - 1][m] + arr[n][m - 1]) % MOD;}return arr[n][m];

}

int main()

{int arr[1000][1000];int n, m;printf("请输入n和m:");scanf("%d%d", &n, &m);//printf("%d %d", n, m);int r = Fact(arr, n, m);printf("%d", r);return 0;

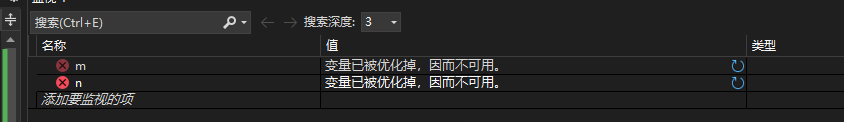

}上述代码不属于递归的方法运算,且数组的范围空间过大,远大于栈区内存大小

如果将上述代码复制到编译器是否会出现如下的情况?

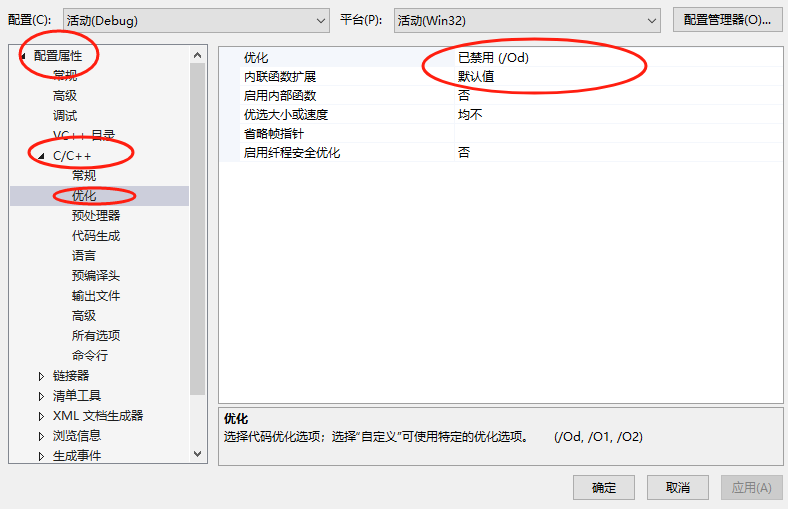

“变量已被优化掉,因而不可用”问题的解决方法如下:

1. 编译器启动了优化,那么关闭的路径:右键点击项目 -> 属性 -> 配置属性 -> C/C++ -> 优化 -> 优化 -> 选择 “已禁用 (/Od)”

2. arr[1000][1000]的定义,栈区的空间大小是有限的,超出了栈区内存也会出现这种情况

那么正确的代码如下:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define MOD 1000000007static int Fact(int arr[1000][1000],int n ,int m)

{if (n == 1 && m == 1){arr[n][m] = 1;}else if (n >= 2 && m == 1){arr[n][m] = Fact( arr,n - 1,m) % MOD;}else if (n == 1 && m >= 2){arr[n][m] = Fact(arr, n, m - 1) % MOD;}else if (n >= 2 && m >= 2){arr[n][m] = (Fact(arr, n - 1, m) + Fact(arr, n, m - 1)) % MOD;}return arr[n][m];

}

int main()

{static int arr[1000][1000];int n, m;/*printf("请输入n和m:")*/;scanf("%d%d", &n, &m);//printf("%d %d", n, m);int r = Fact(arr, n, m);printf("%d", r);return 0;

}代码运行会有栈区满的情况,原因如下:

在代码编译中,采用递归的方式随着递归次数的增加,栈区的内存会被占用,当达到一定次数时,栈区内存无法满足递归时的函数要求,产生栈溢出的情况。

递归和迭代两种方式要辩证使用,根据具体问题具体分析,一般的,递归数量少且迭代不一定能满足逻辑要求时,我们推荐使用递归的方式;当递归数量高时,用迭代可以简化运算次数,提高代码效率,我们推荐使用迭代的方式。

我们学习了动态内存管理malloc之后,可以对上述代码进行如下优化(解决了栈溢出的问题):

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MOD 1000000007int main() {int n, m;while (scanf("%d%d", &n, &m) != EOF) {if (n < 1 || m < 1) {printf("n和m需为正整数\n");continue;}// 动态分配二维数组(堆区,避免栈溢出)int** arr = (int**)malloc((n + 1) * sizeof(int*));for (int i = 0; i <= n; i++) {arr[i] = (int*)malloc((m + 1) * sizeof(int));}// 填充边界值for (int i = 1; i <= n; i++) arr[i][1] = 1;for (int j = 1; j <= m; j++) arr[1][j] = 1;// 迭代计算内部值for (int i = 2; i <= n; i++) {for (int j = 2; j <= m; j++) {arr[i][j] = (arr[i - 1][j] + arr[i][j - 1]) % MOD;}}printf("%d\n", arr[n][m]);// 释放内存for (int i = 0; i <= n; i++) free(arr[i]);free(arr);}return 0;

}代码动态地使用堆区内存,在实现要求后释放内存空间,避免了浪费内存以及栈溢出情况。

———————————————————————————————————————————

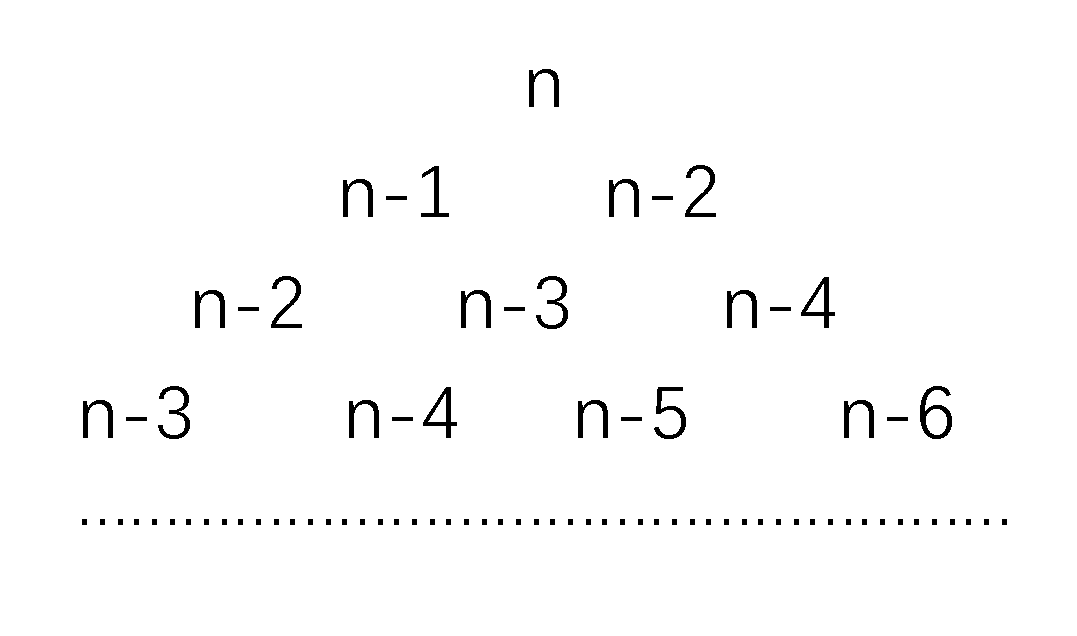

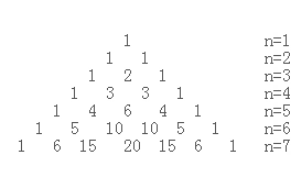

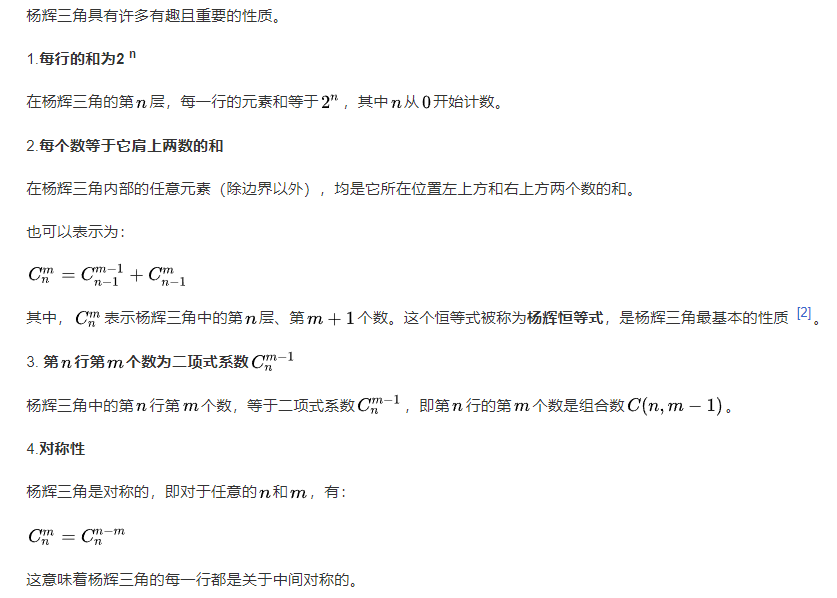

1.3 斐波那契数列和杨辉三角

在递归这种方式中,当我们想知道第n项斐波那契数时,他的计算式是如下排布的

从这样的表达形式中,我们可以联想到另一个重要的数学理论————杨辉三角。

杨辉三角和斐波那契数列最明显的一个特征就是,他们按照一定规律展开排布时,他们每行的元素个数保持一致,呈三角形向下分布。

斐波那契数列可以通过杨辉三角求和得到:

斐波那契数列的第n项F(n),等于杨辉三角中 “从顶部到第n−1行的左斜对角线元素之和”。例如:

- F(5)=5=C(4,0)+C(3,1)+C(2,2)=1+3+1

- F(6)=8=C(5,0)+C(4,1)+C(3,2)=1+4+3

二者均以简单的递推规则生成复杂的序列 / 结构,体现了数学中 “简单规则孕育复杂系统” 的普遍规律,是递归思想在不同维度的典型应用。

二、斐波那契数列的高效计算:矩阵快速幂算法(原理与实现)

在计算斐波那契数列时,当n取值极大(如n=10^6甚至n=10^9),迭代法的O(n)时间复杂度仍会显得低效。而矩阵快速幂算法通过将递推关系转化为矩阵幂运算,结合 “快速幂” 技巧,可将时间复杂度降至O(log n),成为处理超大n的最优解。本节将详细拆解其原理。

2.1 矩阵快速幂的核心:用矩阵表示递推关系

斐波那契数列的递推公式是F(n) = F(n-1) + F(n-2)(F(1)=1, F(2)=1)。这种 “线性递推关系” 可以用矩阵乘法表示,这是矩阵快速幂的基础。

2.1.1 从递推公式到矩阵乘法

观察斐波那契数列的相邻两项关系:

F(n) = 1*F(n-1) + 1*F(n-2)(递推公式本身)F(n-1) = 1*F(n-1) + 0*F(n-2)(前一项自身)

这两个等式可以合并为一个矩阵乘法表达式:

plaintext

| F(n) | = | 1 1 | * | F(n-1) |

| F(n-1) | | 1 0 | | F(n-2) |

我们称矩阵[[1,1],[1,0]]为 “转换矩阵”(记为M)。它的作用是将[F(n-1), F(n-2)]“转换” 为[F(n), F(n-1)]。

2.1.2 递推的矩阵幂形式

通过重复应用上述矩阵乘法,可将递推关系扩展到更早期的项。例如:

- 计算

F(3):plaintext

| F(3) | = M * | F(2) | = M * | 1 | | F(2) | | F(1) | | 1 | - 计算

F(4):plaintext

| F(4) | = M * | F(3) | = M * (M * | F(2) |) = M² * | F(2) | | F(3) | | F(2) | | F(1) | | F(1) | - 推广到

F(n)(n≥2):plaintext

| F(n) | = M^(n-2) * | F(2) | = M^(n-2) * | 1 | | F(n-1) | | F(1) | | 1 |

其中M^(n-2)表示转换矩阵M的n-2次幂。这意味着:斐波那契数列的第n项,可通过计算转换矩阵的n-2次幂,再与初始向量[F(2), F(1)]相乘得到。

2.2 快速幂:高效计算矩阵的幂

矩阵幂运算M^k(如M^(n-2))直接计算需要k-1次矩阵乘法(时间复杂度O(k)),仍不够高效。而 “快速幂” 算法通过二进制分解,可将计算次数降至O(log k)。

2.2.1 快速幂的核心思想:二进制分解

任何正整数k都可以表示为二进制形式(如10 = 8 + 2 = 2³ + 2¹)。因此,M^k可分解为多个 “M的 2ⁿ次幂” 的乘积:

plaintext

M^10 = M^(8 + 2) = M^8 * M^2

这样,计算M^10只需 2 次乘法(M^2和M^8),而非 9 次(M*M*...*M)。

2.2.2 快速幂的步骤(以M^k为例)

- 初始化结果:设

res为 “单位矩阵”(类似乘法中的 “1”,与任何矩阵相乘都不改变其值)。 - 分解

k的二进制:从k的最低位开始,依次判断每一位是否为 1:-

若当前位为 1,则

res = res * 当前的矩阵幂; - 无论当前位是否为 1,都将 “当前的矩阵幂” 平方(即

M^(2^i)→M^(2^(i+1))),并将k右移一位(处理下一个二进制位)。

-

- 终止条件:当

k减为 0 时,res即为M^k。

2.2.3 示例:计算M^5(5的二进制为101)

-

初始:

res = 单位矩阵,当前矩阵幂 = M^1,k=5(二进制101)。 -

第 1 步:

k的最低位为 1(5%2=1),则res = res * M^1 = M^1;当前矩阵幂平方为M^2;k=5>>1=2(二进制10)。 -

第 2 步:

k的最低位为 0(2%2=0),res不变;当前矩阵幂平方为M^4;k=2>>1=1(二进制1)。 -

第 3 步:

k的最低位为 1(1%2=1),则res = res * M^4 = M^1 * M^4 = M^5;当前矩阵幂平方为M^8;k=1>>1=0,终止。 -

结果:

res = M^5,仅用 2 次矩阵乘法(M^1*M^4)。

2.3 矩阵快速幂计算斐波那契数列的完整流程

结合上述原理,计算F(n)的步骤如下:

- 若

n≤2,直接返回 1(初始条件)。 - 否则,计算转换矩阵

M = [[1,1],[1,0]]的n-2次幂(M^(n-2))。 - 用

M^(n-2)乘以初始向量[F(2), F(1)] = [1,1],结果的第一个元素即为F(n)。

2.4 为什么矩阵快速幂更高效?

- 迭代法计算

F(n)需要n-2次加法,时间复杂度O(n); - 矩阵快速幂通过二进制分解,仅需

O(log n)次矩阵乘法(每次矩阵乘法包含 4 次乘法和 2 次加法),时间复杂度O(log n)。

当n=10^9时,迭代法需要 10 亿次运算,而矩阵快速幂仅需约 30 次运算(log2(10^9)≈30),效率提升极为显著。

2.5 矩阵快速幂的 C 语言实现(结合原理)

以下代码严格对应上述原理,包含矩阵乘法、快速幂和斐波那契计算三个核心部分:

#include <stdio.h>// 定义2x2矩阵(存储斐波那契转换矩阵)

typedef struct {long long m[2][2]; // 用long long避免溢出

} Matrix;// 矩阵乘法:计算a * b,结果存入res

Matrix multiply(Matrix a, Matrix b) {Matrix res;// 按矩阵乘法规则计算每个元素res.m[0][0] = a.m[0][0] * b.m[0][0] + a.m[0][1] * b.m[1][0];res.m[0][1] = a.m[0][0] * b.m[0][1] + a.m[0][1] * b.m[1][1];res.m[1][0] = a.m[1][0] * b.m[0][0] + a.m[1][1] * b.m[1][0];res.m[1][1] = a.m[1][0] * b.m[0][1] + a.m[1][1] * b.m[1][1];return res;

}// 快速幂:计算mat的power次幂

Matrix matrix_pow(Matrix mat, int power) {// 单位矩阵:初始结果(类似乘法中的1)Matrix res = {{1, 0}, {0, 1}}; while (power > 0) {if (power % 2 == 1) { // 当前二进制位为1,乘以当前矩阵幂res = multiply(res, mat);}mat = multiply(mat, mat); // 矩阵平方(幂次翻倍)power /= 2; // 处理下一个二进制位}return res;

}// 计算斐波那契数列第n项

long long fib_matrix(int n) {if (n <= 2) return 1;Matrix M = {{1, 1}, {1, 0}}; // 转换矩阵Matrix M_power = matrix_pow(M, n - 2); // 计算M^(n-2)// 结果 = M^(n-2) * [1, 1]^T 的第一个元素return M_power.m[0][0] * 1 + M_power.m[0][1] * 1;

}int main() {int n;printf("请输入n: ");scanf("%d", &n);if (n < 1) {printf("n必须为正整数\n");return 1;}printf("F(%d) = %lld\n", n, fib_matrix(n));return 0;

}总结:数学与编程的共生关系

斐波那契数列和杨辉三角的案例展示了 “数学规律” 与 “编程实现” 的深度绑定:

1. 简单的递推关系(F(n)=F(n-1)+F(n-2)、C(n,k)=C(n-1,k-1)+C(n-1,k))可生成复杂结构;

2. 编程时需根据场景选择算法:小规模用递归(逻辑清晰),大规模用迭代或矩阵快速幂(效率优先);

3. 内存管理是关键:栈区适合小数据,堆区适合大数据,避免溢出和泄漏。

掌握这种 “从数学模型到代码实现” 的思维,能让我们更高效地解决复杂问题。

以上代码仅供参考,希望大家伙能不吝赐教,三克油。

打怪升级中.........................................................................................................................................