从博客到播客:文本转音频的全流程技术点

从博客到播客:文本转音频的全流程技术点

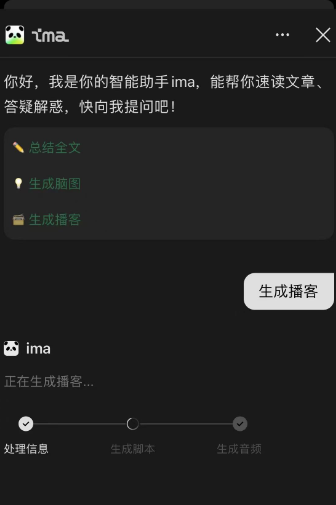

最新版的ima可以支持根据文章生成播客了

一、为什么博客需要「声音化」?

将博客转化为播客,本质是解决信息传播的「最后一公里」问题——让复杂 / 有用知识通过声音穿透场景限制。

博客与播客的核心差异:

- 信息密度:文字适合深度阅读(单段可承载500+字技术解析),音频需压缩为「问题→结论」的短平快结构(单段建议3-5句话)

- 认知路径:文字依赖读者主动推导逻辑,音频需要通过对话冲突和语气强调引导思考

- 情感传递:文字的「客观陈述」在音频中转化为「人的真实故事」(如「这个线上事故让我们熬了整个通宵」)

二、第一步:从文档筛选播客素材

2.1 关键原则

- 保留「争议点」:优先选择原文中有不同解决方案的技术决策(如缓存选型、架构演进争议)

- 强化「人」的元素:将第一人称经验转化为对话讨论场景

- 剔除「低效信息」:删除纯代码块、配置参数列表(保留参数背后的设计逻辑文字)

2.2 筛选流程

- 筛选目标部分:筛选原文中的「问题现象」「解决方案」「踩坑经验」等用户大概率感兴趣的内容

- 拆解认知单元:将长文按「技术概念→实践案例→经验总结」切分为3-5个独立模块

- 评估传播价值:通过两个问题过滤内容:

- 这个知识点是否能让听众「听完就能用」?

- 对话形式是否能比原文更清晰地解释原理?

三、第二步:重构情景对话脚本

3.1 角色设计策略

根据博客(技术类)的原始视角,通常可设定三类角色:

- 技术决策者(如架构师):负责提出方案框架,语言风格偏宏观(常用「从系统容量看」「我们需要平衡扩展性」)

- 一线执行者(如工程师):反馈具体实施问题,语言更接地气(常用「我当时这么试了但报错了」「线上监控显示XX异常」)

- 质疑者(如测试/运维/外行使用者):提出反对意见推动讨论深入(常用「这个方案在压测时会出现XX问题」「用户场景根本不是这样」)

3.2 对话设计技巧

- 冲突前置:开场直接抛出争议点 / 观点 / 现象级成果现状(例如「不久的将来,AI会替代大多数程序员,真你怎么看?」)

- 阶梯式展开:按「现象→原理→解决方案」三层递进(先讲线上故障现象,再解释底层机制,最后给落地建议)

- 口语化改造:将技术术语转化为生活类比(如将「TCP三次」比喻为「打电话时的喂-喂-喂确认流程」)

关键点:每个对话片段需包含至少一个「认知转折」(例如从错误尝试到正确方案),通过语气词强化情绪(如「我们当时差点被逼疯!」)。

四、第三步:语音生成的关键点

4.1 脚本标注规范

为保证语音合成的自然度,需在文本中标记特殊要求:

- 重音强调:在核心参数/结论前加【重音】标记

- 停顿控制:在复杂概念前插入停顿提示

- 情绪标注:标记紧张/轻松等语气

4.2 声音特性优化

- 角色区分:通过声纹参数控制 场景角色声音

- 情绪传递:调整语速/音调模拟真实场景(故障复盘时降速10%、压低音调;成功解决问题时加快语速、提高音量)

- 节奏控制:术语密集处降速 / 概念不清晰时展开说(预设规则、文本埋点节奏指示词)

五、坑与效果

5.1 常见问题解决方案

-

问题1:技术准确性丢失

→ 解决方案:关键术语后追加简短解释(例如「RAG(指示增强检索)」) -

问题2:对话生硬不自然

→ 解决方案:增加过渡语句(例如「你当时是怎么考虑的?」→「那运维同学有什么补充?」) -

问题3:听众注意力分散

→ 解决方案:每15分钟插入「小结金句」(例如「记住这个原则:缓存不是越多越好」)

5.2 效果评估指标

- 基础指标:ASR转写准确率(需>95%)、单集完播率(目标>60%)

- 质量指标:技术点理解度测试(通过问卷调研听众掌握情况)

- 传播指标:分享率(反映内容价值)、评论区技术讨论深度

结语:让技术传播SOTA

问:如果把这个知识点讲给刚入行的自己听,我会怎么组织这场对话?

答:或许就是最好的播客脚本。

通过文本到音频的转化,不仅改变了信息的传播载体,更重构了「人」在交流中的核心位置。当架构师的实战经验通过声音传递,当一线工程师的踩坑经历被具象化表达,信息传播就从「单向输出」变成了「群体共鸣」,引起的 「熵变」指数是量级增加的,更是一场自我输出的艺术整合(State of The Art)。