需求如何映射到开发计划中

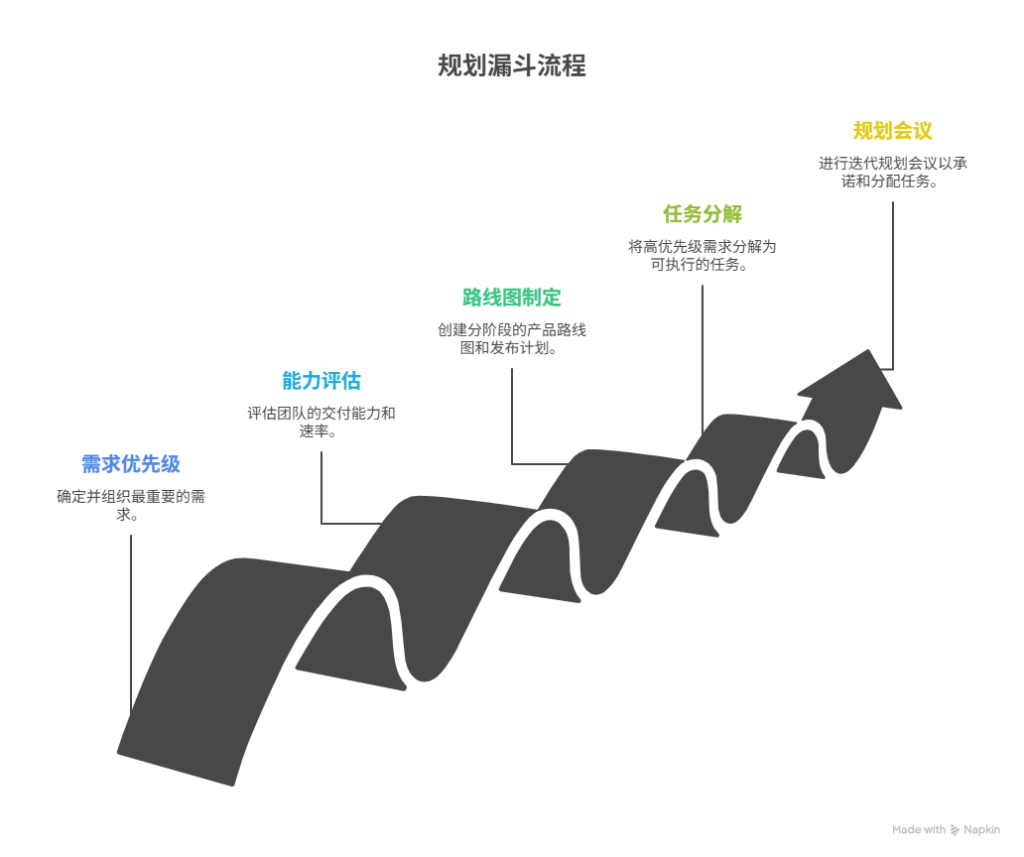

将纷繁复杂的需求,科学、有序地映射到具体的开发计划中,其核心在于建立一个从宏观到微观、从战略到战术的、层层递进的“规划漏斗”。这个过程,旨在将高阶的产品愿景,逐步转化为可执行的、有时间約束的行动单元。一套完整、有效的映射机制,必须涵盖五大关键环节:进行需求的优先级排序与主题聚类、评估团队的交付能力与速率、制定分阶段的产品路线图与发布计划、将高优先级需求分解为可执行的任务、以及通过迭代规划会议进行最终的承诺与分配。

其中,制定分阶段的产品路线图与发布计划,是衔接“战略”与“执行”的“宏观映射”环节。它并非试图一次性地、精确地规划出未来一年的所有开发任务,而是通过将相关的、高价值的需求,聚类为具有明确业务目标的“主题”或“史诗”,并将其大致地排布在未来的几个季度或重要的发布版本中。这份高阶地图,为市场、销售等业务部门提供了必要的可预测性,也为研发团队的资源和技术规划,提供了清晰的、中长期的方向指引。

一、为何要“映射”:从“愿望清单”到“作战地图”

一个未经映射的产品待办列表(Product Backlog),无论其内容多么丰富,本质上,它只是一份充满了各种可能性的“愿望清单”(Wish List)。它告诉我们“可以做什么”,但并没有回答“我们下一步具体要做什么?”、“什么时候能做完?”以及“需要投入多少资源?”这些项目执行中最关键的问题。

需求到开发计划的映射过程,正是将这份静态的“愿望清单”,转化为一份动态的、可执行的、所有人都可参照的“作战地图”的过程。这个过程的战略价值,体现在以下几个方面:

1. 将“不确定性”转化为“可预测性”

项目的成功,依赖于整个组织的协同作战。市场部门需要基于新功能的上线时间,来规划其宣传推广的节奏;销售部门需要提前接受培训,以了解即将推出的产品特性;客户支持部门则需要准备好相应的帮助文档和FAQ。如果研发过程是一个完全不可预测的“黑盒”,那么所有这些外部的协同,都将无从谈起。一个清晰的开发计划,为整个业务体系,提供了至关重要的、可预期的“节拍器”。

2. 将“资源”与“价值”进行显性化匹配

映射的过程,是一个**强制性的“权衡取舍”**的过程。它迫使产品负责人和团队,必须直面“我们有限的研发能力(资源),应该优先投入到哪些最高价值的需求上?”这个核心问题。通过将排好序的需求,与团队可用的、有限的“时间盒子”(如一个迭代或一个发布周期)进行匹配,我们能够确保最宝贵的开发资源,始终被用于“刀刃”之上。

3. 从“被动”到“主动”的管理模式

一个没有计划的团队,只能被动地响应各种“紧急”任务,沦为“救火队”。而一个拥有清晰开发计划的团队,则能够变被动为主动。他们可以前瞻性地识别出未来的技术风险、管理跨团队的依赖关系,并围绕一个共同的、阶段性的目标,进行有节奏的、专注的生产。

正如美国前总统德怀特·艾森豪威尔所言:“在准备战斗时,我发现计划本身毫无用处,但规划的过程却是不可或缺的。”这句话的精髓在于,映射的价值,不仅在于产出那份最终的《开发计划》,更在于整个团队,在“映射”这个协同规划的过程中,所建立起来的共享理解、风险识别和集体承诺。

二、映射的前提:高质量的“原材料”

要绘制一份可靠的“作战地图”,我们首先必须确保用来绘制地图的“原材料”(即需求),是高质量的、准备就绪的。

1. 一个被排好序的待办列表

映射的起点,必须是一个经过了科学的、价值驱动的优先级排序的待办列表。这意味着,产品负责人已经运用了诸如RICE、WSJF或Kano模型等方法,对列表中的需求,进行了一次初步的、从上至下的“价值排序”。这份排序,是后续所有规划决策的“第一性原理”。

2. 一个“准备就绪”的需求状态

仅仅排好序是不够的。位于待办列表顶部的、即将在近期被映射到开发计划中的需求,必须达到了团队共同制定的**“准备就绪的定义”(Definition of Ready, DoR)**。这意味着,它们必须是:

清晰的(Clear):用户故事和验收标准,已被完整地、无歧义地撰写。

可行的(Feasible):经过了开发团队的初步技术评估,确认在当前架构下是可实现的。

可估算的(Estimable):开发团队已经能够对其,给出一个相对靠谱的、基于故事点等单位的工作量估算。

3. 一个相对稳定的团队速率(Velocity)

要制定一份现实的计划,我们必须了解我们的“交通工具”——即研发团队——其行驶的速度如何。团队速率(Velocity),是指一个团队在过去几个迭代中,平均每个迭代能够完成的工作量。这个基于历史数据的、客观的“产能指标”,是我们将“需求列表”(工作量),映射到“时间线”(开发计划)上的、最关键的“换算因子”。

三、宏观映射:产品路线图与发布计划

宏观映射,是“作战地图”的“战略层”,它描绘了产品在中长期的、主要战役的部署。

1. 产品路线图(Roadmap):战略方向的可视化

产品路线图,是需求到开发计划的第一次、也是最高层级的映射。它通常以“季度”为单位,将产品未来2-4个季度的、最核心的战略主题(Theme)或史诗(Epic),进行可视化的呈现。

它不承诺精确的交付日期,但清晰地传达了“在接下来的每个季度,我们计划集中火力,解决哪一类用户问题,达成怎样的商业目标”。

它是产品负责人,向公司管理层和所有业务干系人,沟通产品战略、并争取资源和支持的最重要的工具。

2. 发布计划(Release Plan):战术目标的具体化

发布计划,是对路线图中,第一个或下一个战略主题的、更具体、更战术的映射。它通常会框定一个为期1-3个月的发布版本,并明确地列出,这个版本,计划包含哪些具体的“特性(Features)”或“史诗”。

- 发布计划,会有一个更明确的目标交付日期范围。

- 它会更深入地考虑跨团队的依赖关系和重大的技术风险。

在实践中,像 PingCode 这样的专业研发管理工具,其内置的“路线图”功能,正是为这种宏观映射而设计的。产品经理可以在路线图上,将史诗拖拽到不同的季度或版本“泳道”中,从而直观地、动态地,进行中长期的发布规划。

四、微观映射:迭代计划与任务分解

如果说发布计划是“战役”级别的地图,那么迭代计划,就是“战斗”级别的、精确到每一条“战壕”的地图。

1. 迭代规划会(Sprint Planning):最终的映射仪式

在敏捷开发中,需求到开发计划的、最具体、最正式的映射动作,发生在“迭代规划会”上。

第一部分(选什么):产品负责人,会向开发团队,展示当前产品待办列表顶部,那些已经“准备就绪”的、最高优先级的用户故事。开发团队,会基于对自身“团队速率”的理解,从列表中,“拉取”他们共同承诺,能在本次迭代(通常为1-4周)内完成的一批用户故事。这个“拉取”的动作,就是一次精确的、将需求,映射到下一个具体时间盒子里的行为。

第二部分(怎么做):在确定了本次迭代的“范围”之后,开发团队会立即,对每一个被选中的用户故事,进行第二次、也是最精细的一次“微观映射”——即,将其分解为一系列具体的、可执行的、通常以小时为单位进行估算的“技术子任务”(例如,“前端页面开发”、“后端接口编写”、“单元测试编写”等)。

2. 产出:迭代待办列表(Sprint Backlog)

迭代规划会的最终产出物——迭代待办列表——就是一份颗粒度最细、承诺性最强、对整个团队都完全透明的、短期的开发计划。它清晰地回答了:“在接下来的两周内,我们团队的每一个人,具体要完成哪些任务,以共同交付出我们所承诺的那批用户故事。”

这个过程,在像 PingCode 或 Worktile 这样的协作工具中,被极大地简化和可视化了。团队可以在一个可视化的界面上,将位于左侧“产品待办列表”中的需求卡片,直接拖拽到右侧代表“当前迭代”的面板中,并即时地在卡片下方,创建和指派子任务,从而在几小时内,就协同完成了一次高效、精准的“微观映射”。

五、映射的“生命线”:依赖管理

在将需求映射到开发计划时,一个最容易被忽略、也最容易导致计划失败的“暗礁”,就是任务之间的、尤其是跨团队之间的“依赖关系”。

识别依赖:在进行任何规划时,团队都必须主动地、系统性地,去识别:“要完成A需求,我们是否需要等待B团队先完成他们的C需求?”

可视化依赖:所有被识别出的依赖关系,都必须在计划工具中,被明确地、可视化地标记出来。

在 Worktile 的甘特图中,你可以通过在两个任务之间,画一条“依赖线”,来清晰地表示它们之间的“前后置”关系。

在 PingCode 中,你可以在不同的用户故事之间,甚至是跨项目的用户故事之间,建立起“阻塞”或“被阻塞”的链接关系。

跨团队协同规划:对于那些涉及多个团队的大型特性,绝不能进行“闭门造车”式的规划。必须组织所有相关团队,共同参与一次“联合规划会议”,在同一个物理或虚拟的空间中,共同梳理和对齐彼此的依赖关系和交付承诺。

六、计划的“动态”本质

最后,必须深刻地理解,任何开发计划,都是一份基于当前信息的“最佳预测”,而非一个刻在石头上的、一成不变的“神圣契约”。

计划是“预测”,而非“承诺”:尤其是对于中长期的发布计划,我们必须向所有干系人,清晰地沟通,它是一个会根据实际进展和市场变化,而动态调整的“活文档”。

持续的跟踪与调整:在项目执行过程中,我们需要通过每日站会、迭代评审会等“检视”仪式,持续地,将“实际进展”与“计划”进行对比,并对后续的计划,进行必要的、及时的“调整”。

需求的映射,不是一个一次性的、在项目开始前就完成的动作,而是一个贯穿项目始终的、持续的、动态的“规划-执行-学习-调整”的循环。

常见问答 (FAQ)

Q1: “产品路线图”和“发布计划”有什么区别? A1: 产品路线图是战略性的,它描绘了产品未来数个季度或更长时间的、按“主题”划分的演进方向,关注“Why”。而发布计划是战术性的,它通常聚焦于未来1-3个月,定义了下一个具体发布版本中,所包含的、更详细的“功能列表”,关注“What”和“When”。

Q2: 谁应该负责将需求映射到开发计划中? A2: 这是一个协同的过程。产品负责人,负责提供排好序的、清晰的“需求输入”。而整个开发团队,则负责评估自身能力,并共同决定,在一个时间盒内,能够“承接”多少需求,并制定出具体的执行计划。项目经理或敏捷教练,则负责引导这个协同规划的过程。

Q3: 如果团队的交付速率(Velocity)不稳定,该如何制定计划? A3: 在速率稳定下来之前,所有的长期计划,都应被视为“极不可靠”的。此时,应将规划的重心,聚焦于极短期的、下一个迭代的计划上。同时,团队应在“回顾会”中,将“为何我们的速率不稳定”作为首要的改进议题,进行深入的根因分析。

Q4: 在传统瀑布模型中,需求是如何映射到开发计划的? A4: 在瀑布模型中,映射过程,通常是在项目初期的“规划”阶段,一次性地、详尽地完成的。项目经理会基于工作分解结构(WBS),创建出一份详尽的、精确到每一天、每一个人的“项目进度计划”(通常是甘特图)。这份计划,在项目期间,被视为应被严格遵守的“基线”。