集成学习与随机森林:从原理到实践指南

引言:为什么需要集成学习?

在机器学习领域,"三个臭皮匠,顶个诸葛亮"的谚语被转化为强大的技术范式——集成学习(Ensemble Learning)。这种方法通过组合多个基学习器的预测结果,以获得比单一模型更优越的性能。特别是在Kaggle等数据科学竞赛中,排名靠前的解决方案几乎总是集成方法的成果。

集成学习的理论基础

集成学习的有效性建立在这两个核心原则之上:

偏差-方差权衡(Bias-Variance Tradeoff):

- 单模型往往在低偏差(复杂模型)和低方差(简单模型)间难以平衡

- 集成方法通过组合多个模型,同时降低了偏差和方差

- 公式:E[(y−f^(x))2]=Bias[f^(x)]2+Var[f^(x)]+σ2

误差分解(Error Decomposition):

- 模型总误差 = 偏差 + 方差 + 噪声

- 集成模型减少方差部分:Mσ2(M为模型数量)

- 多模型组合可减少过拟合风险

第一部分:集成学习全景图

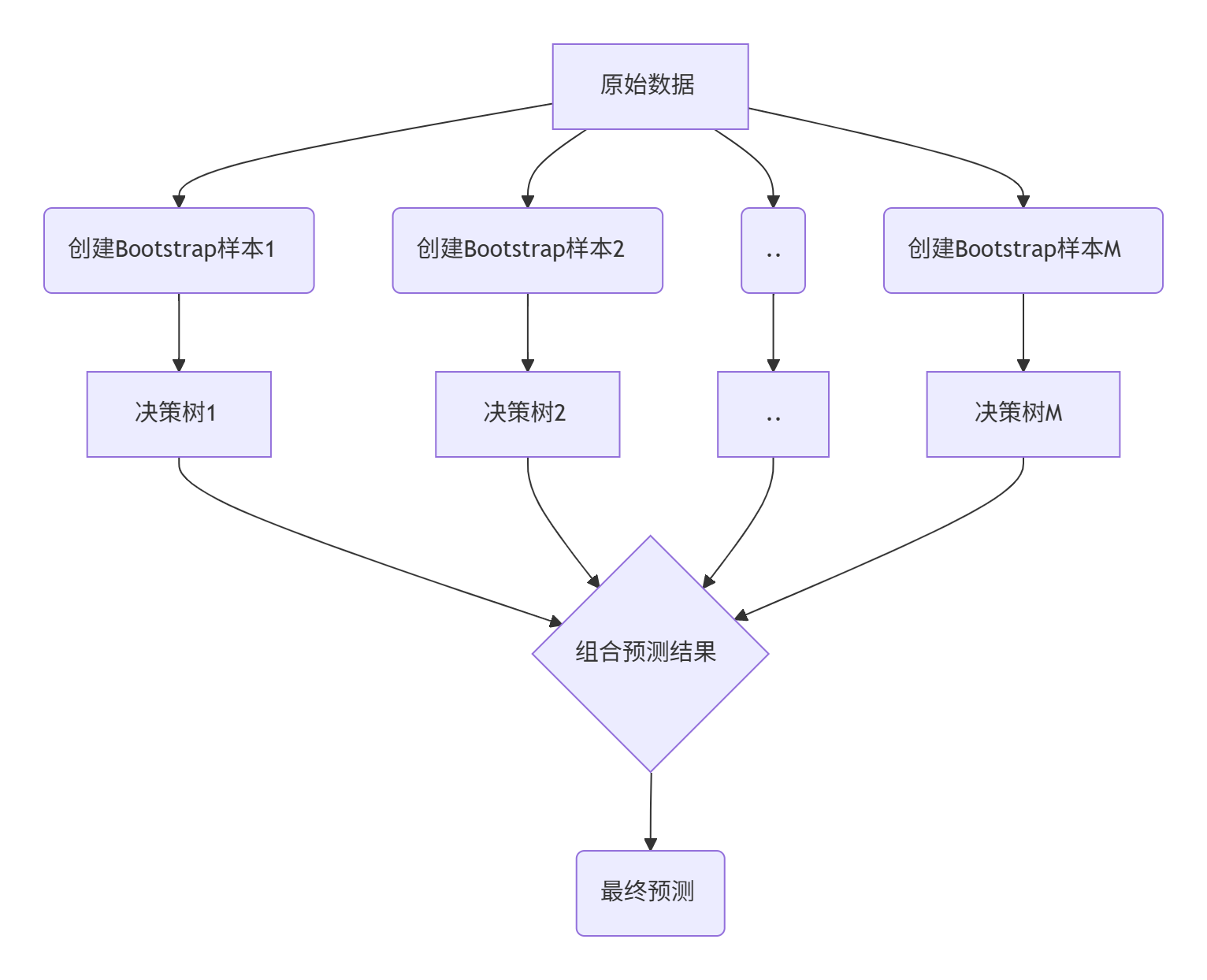

1.1 Bagging (Bootstrap Aggregating)

核心思想:

- 多个模型独立训练,投票决定最终结果

- 减少方差,适合高方差模型(如决策树)

算法流程:

- 从原始数据集中有放回抽样(bootstrap)创建多个子集

- 每个子集独立训练一个基学习器

- 分类问题:多数投票;回归问题:平均预测

代表算法:

- 随机森林(Random Forest)

- ExtraTrees

1.2 Boosting

核心思想:

- 按顺序训练多个弱学习器

- 每个新模型聚焦前序模型的错误

算法流程:

- 训练初始弱学习器

- 根据错误样本调整权重

- 训练下一个模型,侧重之前错分的样本

- 组合所有模型的加权预测

代表算法:

- AdaBoost

- Gradient Boosting Machines (GBM)

- XGBoost, LightGBM, CatBoost

1.3 Stacking

核心思想:

- 训练元学习器组合多个基模型的输出

- 在Kaggle竞赛中广泛使用

算法流程:

- 训练多个不同的基模型(KNN,SVM,神经网络等)

- 用基模型的预测作为新特征

- 基于新特征训练元学习器

1.4 Voting & Blending

简单但有效的集成策略:

from sklearn.ensemble import VotingClassifier# 定义多个基模型

model1 = LogisticRegression()

model2 = RandomForestClassifier()

model3 = SVC(probability=True)# 组合基模型

ensemble = VotingClassifier(estimators=[('lr', model1), ('rf', model2), ('svc', model3)],voting='soft' # 软投票:使用概率加权

)第二部分:深入解析随机森林

2.1 随机森林的核心思想

随机森林是Bagging的扩展,由多棵决策树组成。它的关键创新在于引入双重随机性:

数据随机性:

- 每棵树在原始数据的有放回采样(Bootstrap)上训练

- 约63.2%样本被选中,其余36.8%形成袋外样本(OOB)

特征随机性:

- 每次分裂随机选择特征子集(通常为总特征数的平方根)

- 打破特征相关性,增强模型多样性

2.2 算法原理详解

随机森林的工作流程:

关键数学基础:

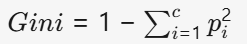

Gini不纯度(分类树分裂标准)

- pi:节点中i类样本的比例

- Gini越小,节点越纯净

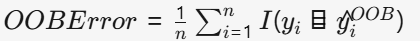

袋外估计(OOB Estimate)

- 用未参与训练的36.8%样本验证

- 几乎等同于交叉验证,无需额外划分验证集

2.3 为什么随机森林如此强大?

| 优势 | 说明 |

|---|---|

| 高准确性 | 多树组合减少过拟合,提高泛化能力 |

| 抗噪声能力 | 随机性使模型对噪声和异常值不敏感 |

| 特征重要性 | 提供直观的特征贡献度评估 |

| 处理高维数据 | 自动特征选择,适用于特征数>样本数的情况 |

| 内置验证机制 | OOB估计提供无偏性能评估 |

| 灵活数据类型 | 处理数值、分类特征,无需标准化 |

在真实的信贷风险评估案例中,随机森林将坏账识别率从单决策树的78%提升到92%,同时保持86%的精确率。

第三部分:scikit-learn随机森林API实战

3.1 分类器与回归器

scikit-learn提供两种核心实现:

# 分类任务

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier# 回归任务

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor3.2 参数详解(以RandomForestClassifier为例)

森林规模控制

| 参数 | 类型 | 默认值 | 作用 | 建议 |

|---|---|---|---|---|

n_estimators | int | 100 | 树的数量 | 100-500,性能与计算成本权衡 |

n_jobs | int | None | 并行使用的CPU核心数 | -1:使用所有核心 |

warm_start | bool | False | 增量训练 | 树数量逐步增加时设为True |

示例:

# 创建含200棵树的森林,使用所有CPU核心

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=200, n_jobs=-1)树结构控制

| 参数 | 类型 | 默认值 | 作用 | 建议 |

|---|---|---|---|---|

max_depth | int | None | 树的最大深度 | 5-30,限制复杂度防过拟合 |

min_samples_split | int/float | 2 | 节点分裂所需最小样本数 | 10-100或样本比0.1%-1% |

min_samples_leaf | int/float | 1 | 叶节点最少样本数 | 1-20,提高泛化能力 |

min_weight_fraction_leaf | float | 0.0 | 叶节点最小加权样本比例 | 样本权重不均衡时调整 |

max_leaf_nodes | int | None | 最大叶节点数 | 替代max_depth的停止条件 |

min_impurity_decrease | float | 0.0 | 分裂需减少的最小不纯度 | 0.01-0.1 |

示例:

# 限制树深度和节点大小

rf = RandomForestClassifier(max_depth=15,min_samples_split=10,min_samples_leaf=5

)随机性控制

| 参数 | 类型 | 默认值 | 作用 | 建议 |

|---|---|---|---|---|

max_features | int/float/str | 'auto' | 分裂考虑的特征数 | "sqrt"(分类), 1.0(回归), 0.5-0.8 |

bootstrap | bool | True | 使用bootstrap采样 | 保持True以获得随机性 |

oob_score | bool | False | 计算袋外估计 | 模型验证设为True |

random_state | int | None | 随机种子 | 重现结果设定固定值 |

示例:

# 启用OOB评估,限制每分裂的特征数

rf = RandomForestClassifier(max_features=0.6,oob_score=True,random_state=42

)特殊场景处理

| 参数 | 类型 | 默认值 | 作用 |

|---|---|---|---|

class_weight | dict/str | None | 类别权重 |

ccp_alpha | float | 0.0 | 最小复杂度裁剪 |

max_samples | int/float | None | bootstrap样本数 |

3.3 模型评估与特征重要性

训练与评估

# 拟合模型

rf.fit(X_train, y_train)# 基本评估

train_acc = rf.score(X_train, y_train)

test_acc = rf.score(X_test, y_test)# OOB评估(若启用)

oob_acc = rf.oob_score_特征重要性分析

# 获取特征重要性

importances = rf.feature_importances_# 创建重要性DataFrame

feature_importances = pd.DataFrame({'feature': X_train.columns,'importance': importances

})# 排序并可视化前10名

top_features = feature_importances.sort_values('importance', ascending=False).head(10)plt.figure(figsize=(12, 6))

sns.barplot(x='importance', y='feature', data=top_features, palette='viridis')

plt.title('Top 10 Important Features')

plt.tight_layout()3.4 完整工作流示例

# 导入库

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns# 创建模拟数据

X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=20, n_informative=15,random_state=42

)# 划分数据集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)# 创建随机森林模型

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=150,max_depth=12,min_samples_split=8,min_samples_leaf=3,max_features='sqrt',oob_score=True,n_jobs=-1,random_state=42

)# 训练模型

rf.fit(X_train, y_train)# 评估性能

train_acc = rf.score(X_train, y_train)

test_acc = rf.score(X_test, y_test)

oob_acc = rf.oob_score_print(f"Train Accuracy: {train_acc:.4f}")

print(f"Test Accuracy: {test_acc:.4f}")

print(f"OOB Accuracy: {oob_acc:.4f}")# 特征重要性可视化

importances = rf.feature_importances_

feature_names = [f'Feature_{i}' for i in range(X.shape[1])]importance_df = pd.DataFrame({'Feature': feature_names,'Importance': importances

}).sort_values('Importance', ascending=False)plt.figure(figsize=(12, 8))

sns.barplot(x='Importance', y='Feature', data=importance_df.head(10))

plt.title('Top 10 Important Features')

plt.tight_layout()

plt.savefig('feature_importances.png', dpi=300)随机森林的局限与应对策略

| 局限 | 应对策略 |

|---|---|

| 树的数量多时计算开销大 | 使用硬件加速(GPU),增量学习 |

| 特征重要性偏向高基数 | 排列重要性,SHAP值 |

| 外推能力有限 | 结合时间序列模型,特征工程 |

| 规则缺乏平滑性 | 与神经网络集成 |

结语

随机森林作为集成学习中最实用且强大的算法之一,在过去二十年间深刻影响了机器学习的实践应用。通过本技术博客,我们从原理到实践详细解析了这一算法:

- 探讨了集成学习的理论基础和方法分类

- 深入分析了随机森林的双重随机机制和数学原理

- 详细介绍了scikit-learn API的每个参数和实用技巧

- 提供了高级调优策略和最佳实践指南

- 展示了实际应用场景和未来发展方向

随机森林的独特优势在于其强大的预测性能、内在的特征选择机制以及天然的抗过拟合能力。随着算法不断创新改进,它仍将在未来的机器学习生态系统中扮演重要角色。