c++ --- priority_queue的使用以及简单实现

C++ --- priority_queue

- 前言

- 一、priority_queue的使用

- 二、priority_queue的简单实现

- 1.整体结构

- 2.主要方法

- push

- pop

- top

- empty

- size

- 三、构造

- 迭代器区间构造

- 默认构造

- 四、仿函数

前言

priority_queue是C++容器之一,意为优先级队列,虽说叫做队列,但是其底层结构是堆,唯一和队列有关是使用此容器时包含的标准头文件是queue,通过此容器的学习,会学习到一个新的知识,仿函数。

一、priority_queue的使用

priority_queue的接口和stack与queue的基本一样,主要是push,pop,top,empty,size这些接口,只是底层的结构不同。

需要注意的是底层默认创建大堆结构,需要变成创建小堆结构,这里需要使用新的知识,仿函数,仿函数的详细介绍留在简单实现板块;还有同样因为数据有特殊的顺序,所以底层不支持迭代器遍历。

// 在这里仿函数是第三个模板参数,控制的是创建堆的结构

// greater --- 更大的

// less --- 更小的

// 不过标准库里的是less控制大堆,greater控制小堆,是反过来的,这一点需要注意一下

// 标准库提供的接口和前面的stack,queue相似,主要就是push,pop,top,size,empty这几个

// 使用起来也是差不多的,同样因为数据有特殊的顺序,所以底层不支持迭代器遍历

// 尽管堆的底层是数组,但是底层没有实[]的重载。// 创建一个堆的对象

//priority_queue<int> hp;

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> hp;hp.push(4);

hp.push(2);

hp.push(6);

hp.push(7);

hp.push(1);

hp.push(8);// 循环取堆顶元素打印

while (!hp.empty())

{cout << hp.top() << " ";hp.pop();

}

cout << endl;

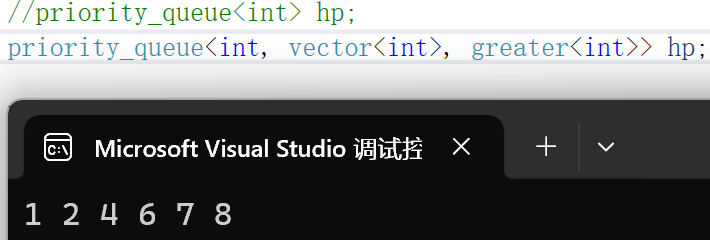

打印结果:

此时仿函数是greater,创建的是小堆,循环取堆顶元素则是升序排列。

二、priority_queue的简单实现

1.整体结构

priority_queue的底层是一个堆结构,并且堆结构是由数组实现的完全二叉树,所以这里直接使用容器适配器,默认适配vector,来作为priority_queue的结构。

template<class T, class Container = vector<T>>

class priority_queue

{

public://………………// 各种方法

private:Container _con;

};

2.主要方法

priority_queue的主要接口就是push,pop,top,empty,size。

push

由于堆结构本身就有性质,要么是大堆,要么就是小堆,所以这里在堆尾插入完数据后需要调整数据的位置,以满足堆的结构。

// 在堆尾入数据

void push(const T& x)

{// 插入数据_con.push_back(x);// 向上调整算法Adjust_up(size() - 1);}// 向上调整算法

void Adjust_up(size_t child)

{// 已知孩子节点求双亲节点size_t parent = (child - 1) / 2;// 最坏的情况child调整至根节点才结束while (child > 0){// 大堆,谁大谁向上调整// 小堆,谁小谁向上调整if (_con[child] < _con[parent]){swap(_con[child], _con[parent]);child = parent;parent = (child - 1) / 2;}else{break;}}

}

在向上调整算法中,参数接收的是孩子节点的下标,根据二叉树的性质可知双亲节点的下标 = (孩子节点 - 1)/ 2,求出双亲节点的下标后比较它们两个的大小,孩子节点大(大堆)/ 小(小堆)于双亲节点,则进行交换,随后更新child和parent的位置,指向下一棵子树,若插入后满足所需要的堆结构,则直接跳出循环,最坏的情况下child调整至根节点才结束,所以这里的循环结束条件是child <= 0。

pop

由于堆底层是数组,并且堆的pop操作是在堆顶进行的,所以相当于进行头删操作,这样效率较低,首先先将堆顶数据和堆尾数据进行交换,这样一来需要删除的数据就在堆尾,而数组删除最后一个数据效率很高,直接将其删除掉即可,然后调整堆结构即可,这里使用向下调整算法。

// 在堆顶出数据

void pop()

{// 删除堆顶元素,先将堆顶和堆尾元素交换,再删除swap(_con[0], _con[_con.size() - 1]);_con.pop_back();// 向下调整算法Adjust_down(0);

}// 向下调整算法

void Adjust_down(size_t parent)

{// 已知双亲节点求左孩子节点,右孩子节点即左孩子 + 1size_t child = parent * 2 + 1;// 最坏的情况是根节点调整到叶子节点while (child < size()){// 首先右孩子得存在合法// 如果右孩子大于/小于左孩子,则child走到大/小的一方if (child+1 < size() && _con[child + 1] < _con[child]){++child;}// 大堆,谁大谁向上调整// 小堆,谁小谁向上调整if (_con[child] < _con[parent]){swap(_con[child], _con[parent]);parent = child;child = parent * 2 + 1;}else{break;}}

}

在向下调整算法中,参数接收的是根节点的下标,根据二叉树的性质可知左孩子节点 = 双亲节点 * 2 + 1,右孩子则是左孩子 + 1;在此算法中额外多出一步是比较左右孩子的大小关系,当堆结构为大堆时,child走到大的那一个孩子处,同理当堆结构为小堆时,child走到小的那一个孩子处(这一步要注意右孩子的下标需要存在合法),之后就和向上调整算法里的一样,孩子节点和双亲结点比较,谁大 / 小 就进行交换,随后更新child和parent的位置,走到下一棵子树的位置继续进行调整,若满足所需要的堆结构,则直接跳出循环,最坏的情况是根节点调整到叶子节点才结束,所以这里的循环结束条件是child >= 堆的szie。

top

此接口和下面的两个接口都直接使用适配即可。

// 取堆顶元素

const T& top() const

{return _con[0];

}

empty

// 判空

bool empty()

{return _con.empty();

}

size

// 取有效元素个数

size_t size()

{return _con.size();

}

三、构造

迭代器区间构造

priority_queue支持迭代器区间构造,并且底层实现的是函数模板形式,所以我们也去实现函数模板形式。

// 迭代器区间构造

template<class InputIterator>

priority_queue(InputIterator first, InputIterator last)// 先将此迭代器区间入堆 --- _con是容器,支持直接迭代器区间构造:_con(first,last)

{// 然后就是向下调整建堆 --- 因为此时还不是堆结构for (size_t i = (size() - 1 - 1) / 2; i > 0; i--){Adjust_down(i);}

}

这里初始化列表里直接复用适配器的迭代器区间构造即可,然后虽入了数据,但是此时不是一个堆结构,同样需要进行调整,这里采用的是向下调整算法,至于为什么不使用向上调整算法,因为向上调整算法的时间复杂度高于向下调整算法,时间复杂度详情请回顾我的数据结构 — 堆 的这篇博客(link)

在向下调整建堆中,由于是向下调整,双亲节点和孩子节点进行比较向下调整,所以这里的for循环的循环变量 i 也就是双亲节点的下标,并且二叉树的最后一层节点是叶子节点,所以双亲节点的最后一层是倒数第二层,size() - 1 是最后一个位置的下标(不能保证此位置上有节点,此位置是右孩子),再减一就是左孩子的下标,已知孩子求双亲就是:(size() - 1 - 1) / 2,直至调整至根节点,所以循环结束条件就是i <= 0。

默认构造

由于我们自己写了一种构造,编译器就不再生成默认构造了,而默认构造能满足我们的需求,所以这里强制让编译器生成默认构造。

// 由于我们自己写了一种构造,编译器就不生成默认构造了

// 所以这里强制让编译器生成

priority_queue() = default;

四、仿函数

所谓仿函数,也叫做函数对象,它其实是一个类,其中重载了运算符operator(),使得这个类能够像函数一样被调用。

回到堆的代码中,在向上或者向下调整算法里面,我们控制大堆小堆结构是通过孩子和双亲大小关系来确定的,但是这个关系是固定死的,要么大于,要么小于,这里就可以使用仿函数,不用写死关系,通过调用仿函数创建的对象去调用运算符(),在此重载内部再去确定比较关系即可。

// 这个就是仿函数 / 函数对象

// 仿函数代替的就是C语言的函数指针

// 简单来说就是一个类,通过这个类类型创建的对象去模拟函数那样被调用

template<class T>

struct less

{bool operator()(const T& x, const T& y){return x < y;}

};template<class T>

struct greater

{bool operator()(const T& x, const T& y){return x > y;}

};// 使用仿函数控制大小比较关系

// 需要多增加一个模板参数

template<class T, class Container = vector<T>,class Compare = less<T>>

class priority_queue

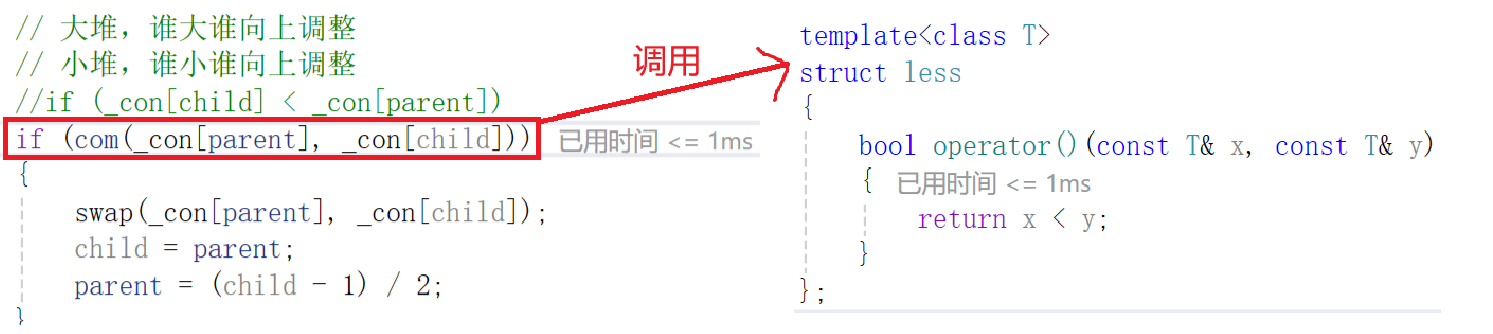

回到向上调整算法中,在方法内部通过Compare创建了一个对象com,在孩子和双亲比较的逻辑里替换了之前的固定写死一方的大小关系,变成通过com对象去调用运算符(),这样就看起来像是调用了函数,这就是仿函数。

// 向上调整算法

void Adjust_up(size_t child)

{Compare com;size_t parent = (child - 1) / 2;while (child > 0){//if (_con[child] < _con[parent])if (com(_con[parent], _con[child])){swap(_con[parent], _con[child]);child = parent;parent = (child - 1) / 2;}else{break;}}

}

调用关系如下图所示:

这里的参数x接收的就是parent,参数y接收的就是child。

同理向下调整算法里parent和child的比较逻辑,child和child+1的比较逻辑也是如此替换。

需要注意的是对于类模板而言使用仿函数时这里传递的是类型,而对函数模板而言使用仿函数时传递的则是对象。