ACM SIGCOMM 2024论文精选-01:5G【Prism5G】

摘要

- 结构与内容:

- 背景与研究问题:Abstract通常以研究背景开头,引出研究问题,说明其重要性。(CA),揭露现有问题必须通过实验数据证明

- 方法与实验:概述采用的方法、技术或实验设计,突出创新点。

- 结果与结论:简要呈现关键实验结果、数据或结论,强调研究的贡献和影响。

- 意义与应用:说明研究成果的理论或实践意义,可能的应用场景或未来工作方向。

论文<Dissecting Carrier Aggregation in 5G Networks:

Measurement, QoE Implications and Prediction>

文章下载地址: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cs.stanford.edu/~keithw/sigcomm2024/sigcomm24-final610-acmpaginated.pdf

会议地址

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3651890#heading3

通过聚合多个信道,载波聚合(CA)是提升蜂窝网络带宽的一项关键技术。鉴于5G网络中可用的多样化无线频段,CA在实现多Gbps级吞吐量性能目标方面发挥着尤为重要的作用。

本文对商业5G网络(及4G网络)中的CA部署开展了一项及时且全面的实测研究。我们识别了影响CA是否部署、何时部署以及使用哪些频段组合的关键因素,从而揭示了CA在5G性能分析与预测中带来的挑战,及其对应用体验质量(QoE)的影响。

我们提出并开发了一种新型的CA感知深度学习框架——Prism5G,该框架显式考虑了CA引入的复杂性,以更有效地预测5G网络吞吐量性能。通过大量评估,我们证明了Prism5G优于现有的吞吐量预测算法。Prism5G平均将5G吞吐量预测精度提升了14%以上,最高可达22%。

通过两个用例示例,我们进一步说明了Prism5G如何帮助应用优化QoE性能。

1 INTRODUCTION

2 BACKGROUND AND METHODOLOGY

3 MEASUREMENT & QOE IMPLICATIONS

4 KEY FACTORS AFFECTING CA FOR THROUGHPUT PREDICTION

5 CA-AWARE THROUGHPUT PREDICTION MODEL

6 EVALUATION

7 PRISM5G USE CASES

8 RELATED WORKS

9 CONCLUSIONS

一 简介

研究背景与领域现状(建立研究必要性)

- 问题定义与核心挑战(明确研究目标)

- 研究贡献与创新点(突出差异化价值)

- 论文结构(引导读者阅读)

审稿重点关注项

- 逻辑连贯性:Introduction是否从“背景→问题→贡献”自然过渡,避免跳跃式叙述。

- 动机强度:是否充分说明CA研究的紧迫性(如“现有模型在CA场景下预测误差达25%”)。

- 贡献清晰度:是否用具体数据(如“14.2%准确率提升”)而非泛泛而谈,突出技术深度。

- 领域契合度:是否紧扣SIGCOMM关注点(如网络测量、协议设计、性能建模),避免偏离核心。

5G网络的设计目标是通过显著提升数据传输速率来超越4G,其下行链路(DL)峰值数据速率目标值达到20Gbps。为实现这一目标,5G采用了多种创新机制,其中许多技术基于4G网络中已部署的技术进行了升级。具体体现在以下四个方面:

1 在频段资源方面,5G不仅沿用了4G网络覆盖的low-band(<1GHz)和 mid-band(1GHz-7GHz,即频段范围1或FR1),还新增了毫米波频段(24GHz-60GHz,即频段范围2或FR2)的high-band资源。

2 5G突破了4G固定的15kHz子载波间隔(SCS)和最大20MHz信道带宽的限制,通过引入灵活的参数配置(Numerology)提升频谱效率:在FR1频段支持15/30/60kHz子载波间隔和最大100MHz信道带宽,在FR2频段则支持120/240kHz子载波间隔和最高400MHz信道带宽。

3 5G采用大规模多输入多输出(Massive MIMO)技术,通过同时传输最多4路(部分场景可达8路)数据流来提升数据速率。

4 载波聚合(CA)技术通过组合同一频段或跨频段的多个信道(每个信道称为"成员载波(CC)"),成为实现5G多Gbps级数据速率的核心技术。为简化表述,本文用"x CCs"表示聚合了x个信道。

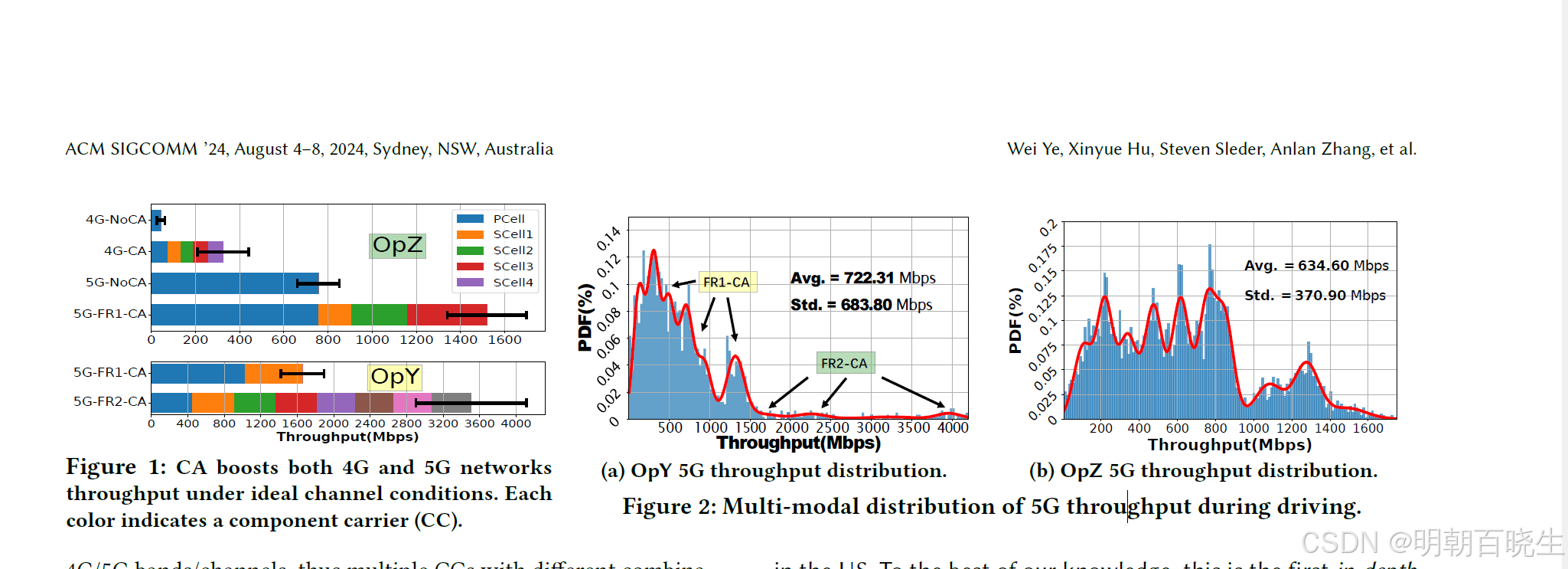

尽管4G网络已部署载波聚合(CA)技术,但5G网络通过更丰富的频段组合、灵活的参数配置(Numerology)、更宽的信道带宽以及大规模MIMO技术,实现了显著更高的数据传输速率。为直观展示4G与5G网络的吞吐量性能对比,图1呈现了理想信道条件下的典型实测结果。数据显示,5G网络的吞吐量性能远超4G。截至2024年1月,我们在实际网络中观测到:5G低/中频段(FR1)最多支持4个成员载波(CC)聚合,野外实测峰值吞吐量达1.7Gbps;而5G高频段(FR2)支持8个CC聚合,峰值吞吐量更高达4.1Gbps。

此外,5G独立组网(SA)模式不再依赖4G作为"锚点"基站,此时CA技术通过同时利用低频段和中频段信道,对保障网络连接与吞吐量性能起到关键作用。最新研究[7,35]表明,爱立信、诺基亚、高通及移动运营商已在5G SA网络中成功实现6个CC聚合,仅使用FR1频段的低/中频段信道,便达成超过3.6Gbps的下行峰值速率。

尽管载波聚合(CA)在5G网络中至关重要,但学术界对真实部署环境中5G CA的研究仍较为有限(详见§8)。CA显著增加了5G网络性能分析的复杂性(详见§3)。例如,图2和图24显示的4G/5G吞吐量分布中存在多个峰值模式,这可归因于CA的影响——"峰值"对应覆盖多个4G/5G频段/信道的区域,此时不同组合的多个成员载波(CC)可供聚合使用。虽然已有测量研究或多或少注意到5G吞吐量性能的高度波动性[32,33]和"多峰"特性[48],但我们的分析揭示:载波聚合是导致此类现象的主要因素之一。

CA是否激活、何时激活,以及具体聚合哪些成员载波(数量及频段组合),取决于多种配置和环境因素,例如特定位置部署的频段/信道、信道条件等。此外,5G手机或用户设备(UE)的能力也决定了能否启用CA以及采用的频段组合方式。所有这些因素共同影响用户感知的5G吞吐量性能及应用体验质量(QoE)。以扩展现实(XR)应用为例(详见§3.3),我们证明:尽管5G CA显著提升了吞吐量以支持高带宽需求应用,但CA引入的高波动性可能损害应用QoE。因此,若要充分将CA带来的吞吐量优势转化为应用QoE的提升,必须将CA纳入考量。

本文的研究目标包含四个层面:

第一,我们对美国三大运营商在两座大型城市的4G/5G网络中开展了全面的载波聚合(CA)部署测量研究。通过专业5G测量工具Accuver XCAL [3](可详细采集5G新空口(NR)物理层信号及无线接入网(RAN)协议消息,详见§2.2测量平台与方法),我们绘制了当前4G/5G网络中CA部署的典型特征图谱,量化了其影响并探讨了CA带来的挑战(§3)。其

第二,通过精细实验与深度数据分析,我们解构了4G/5G CA配置的复杂性,并识别出影响CA启用时机与方式的关键因素(§4)。

第三也是核心目标,是开发一个名为Prism5G的载波聚合感知深度学习框架(§5),用于预测5G网络吞吐量性能,旨在助力应用层体验质量(QoE)优化。通过大规模实证评估,我们验证了载波聚合感知机制在5G吞吐量预测中的显著优势(§6)。

第四 最后,我们通过两个实际用例,展示了Prism5G如何帮助应用提升QoE表现(§7)。

研究贡献与主要发现总结:

本文的核心贡献与发现可归纳如下:

-

系统性实测研究:

我们对美国三大运营商在两座大型城市(含郊区及邻近高速公路区域)的商业5G网络(及4G网络)开展了全面测量。据我们所知,这是首个深入分析载波聚合(CA)对吞吐量分析与预测影响的实证研究。通过专业工具Accuver XCAL [3]采集5G新空口(NR)物理层信号及无线接入网(RAN)协议消息(详见§2.2),我们绘制了4G/5G网络中CA部署的典型特征图谱,涵盖频段组合与信道配置细节。 -

CA部署特征与性能分析:

研究揭示,5G网络通过聚合多样化信道组合,已实现超过100MHz的聚合带宽:中频段(FR1)最多支持4个成员载波(CC),高频段(毫米波,FR2)最多支持8个CC,分别达到1.7Gbps和4.1Gbps的峰值吞吐量。尽管当前5G CA部署主要集中在城区,但三大运营商正逐步向郊区扩展覆盖。然而,CA的复杂性为5G性能分析与预测带来了新挑战:成员载波的动态启停会导致吞吐量短期内剧烈波动,且聚合信道的 variability 显著高于非CA场景。这些特性对带宽自适应类应用(如扩展现实XR)的体验质量(QoE)产生了关键影响。以ViVo [16]应用为例,CA的引入反而恶化了整体QoE指标。 -

CA感知预测框架开发:

针对上述挑战,我们提出Prism5G——首个显式建模CA复杂性的深度学习框架。该框架通过以下步骤实现精准吞吐量预测:- 特征解构:提取单个成员载波(CC)的动态特征(如信道质量、负载状态);

- 状态融合:结合CA激活状态,融合多CC特征以捕捉信道聚合的交互效应;

- 端到端建模:利用用户设备(UE)可采集的实时数据训练模型。

实测验证表明,Prism5G的预测准确率较现有方法提升约14%,并能有效跟踪成员载波增减时的吞吐量变化。

-

应用层QoE优化验证:

通过两个典型用例,我们验证了Prism5G在QoE优化中的实际价值:- 案例1(XR应用):Prism5G助力ViVo应用达成接近最优的QoE指标;

- 案例2(视频流):结合MPC [50]自适应码率算法,Prism5G显著提升平均码率并减少卡顿时间,尤其将95%分位的卡顿时间降低33秒(降幅约37%),性能全面优于其他5G吞吐量预测方案。

创新意义:本研究首次量化了CA对5G性能动态性的影响,并开发出首个兼顾CA复杂性的预测框架,为5G时代带宽敏感型应用的QoE优化提供了关键技术支撑。

二 BACKGROUND AND METHODOLOGY

2.1 载波聚合(CA)快速入门

lowband, mid-band, and high-band

3GPP在低频段、中频段和毫米波高频段范围内定义了一系列频段,用于支持5G新空口(NR)。每个5G频段均以字母"n"加数字编号(如n41、n77(C频段)),均属于中频段范围。类似地,低频段和中频段范围内的4G频段也以数字编号[46],我们为其添加"b"前缀以区分5G频段(如b3、b41)。对于每个频段,3GPP还规定了支持的信道带宽(例如15、20、40、60、70、80、90或100 MHz)以及可用的子载波间隔(SCS,例如15、30、60或120 kHz)。需注意,4G频段采用固定的15 kHz子载波间隔,最大信道带宽为20 MHz,而5G中频段信道的最大带宽可达100 MHz。无论是5G NR还是4G LTE,每个频段均支持时分双工(TDD)或频分双工(FDD)模式。在TDD模式下,下行(DL)和上行(UL)数据通过同一信道传输,但占用不同时隙;而在FDD模式下,需分配一对相同频率范围的信道,分别用于DL和UL传输。

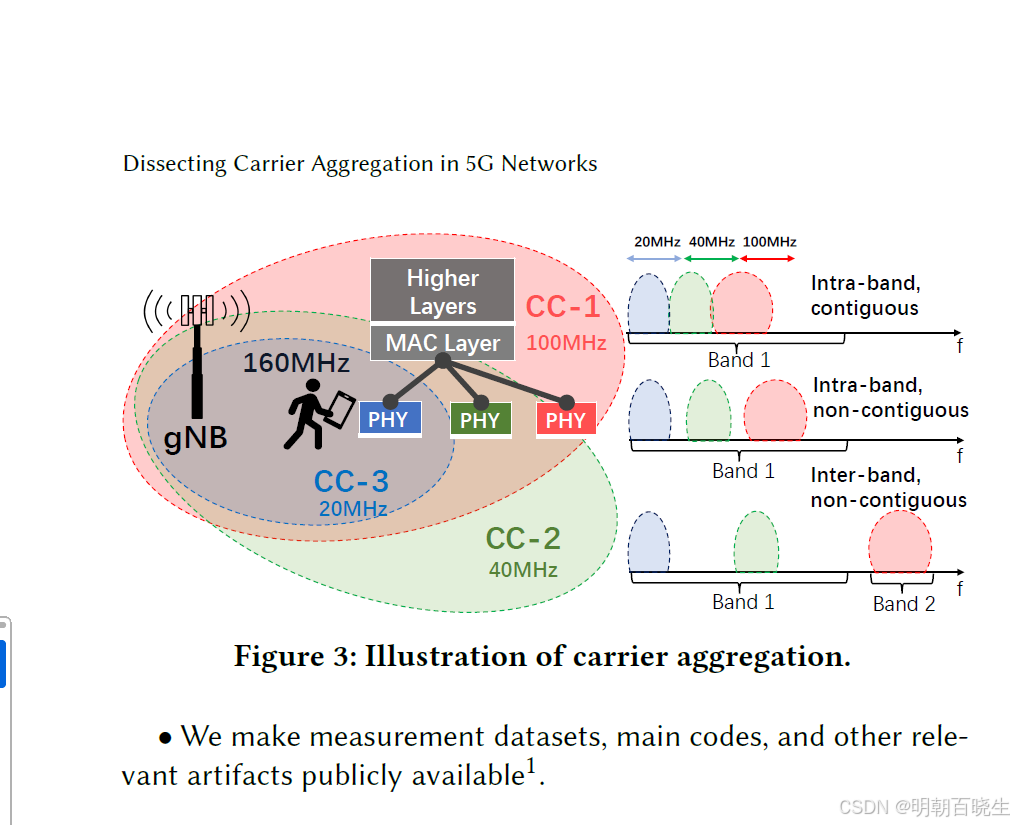

每个4G/5G基站可配置一个或多个信道(来自相同或不同频段),具体取决于频谱可用性、RAN能力、覆盖范围和服务区域带宽需求等因素。每个信道通常被分配一个物理小区标识(PCI)。图3左侧展示了配置信道/频段/小区的基站示例。需注意,由于不同无线频段的覆盖范围和信道传播特性各异,用户设备(UE)所在位置可能接入1个、2个或多个信道/频段。当UE处于多小区覆盖区域时,运营商可通过聚合两个或多个信道(即载波聚合,CA)来提升UE的数据速率。每个信道称为分量载波(CC),并被配置为CA的服务小区。在CA语境中,"服务小区"与"分量载波(CC)"可互换使用。

如图3右侧所示,CA可通过同频段内的连续或非连续信道实现,分别称为"同频段连续载波聚合"和"同频段非连续载波聚合"。CA也可通过不同频段的信道实现,称为"异频段载波聚合"。后者中,分量载波可采用TDD或FDD模式。对于5G CA,每个CC还可使用不同的子载波间隔(例如15 kHz或30 kHz)。例如,在早前引用的5CC CA试验[35]中,中频段使用了3个TDD CC和1个FDD CC,低频段使用了1个FDD CC。在CA中,其中一个CC被指定为主小区(PCell),负责传输无线资源控制(RRC)消息,其余CC均为辅小区(SCell)。SCell可根据网络条件动态添加或移除。CA对5G独立组网(SA)部署尤为重要,因其不再锚定于4G LTE,可通过聚合低频段CC扩展覆盖范围。3GPP规定了非独立组网(NSA)和独立组网(SA)模式下支持的多种频段组合。最后需说明,CA在媒体访问控制(MAC)层实现,用户数据在此层跨多个CC进行复用/解复用(如图3所示)。从某种意义上说,非独立组网双连接(DC)也可视为一种"载波聚合",其数据分流/合并通过更高层的协议数据汇聚协议(PDCP)层在4G LTE和5G NR信道间完成。更多关于CA的背景和技术细节,可参考[2, 10]。

2.2 测量方法论

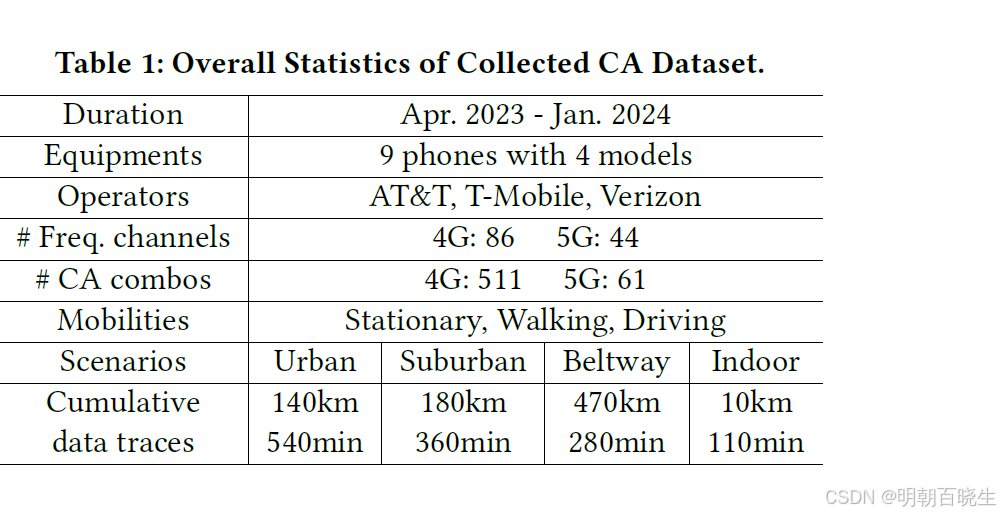

为深入理解真实移动网络中的载波聚合(CA)部署情况,我们开展了全面测量,并将采集数据集的统计信息汇总于表1。

运营商、地点与移动性

我们的测量主要针对美国三大移动运营商:AT&T、T-Mobile和Verizon。调研覆盖了两座美国大型城市,包括市中心、周边郊区及主要城市环路。除驾车移动测量(用于构建完整覆盖图)外,我们还在基站视距范围内的公交站等城市热点区域进行了静态测量,以获取理想信道条件下的基准结果。此外,我们还针对5G公认的挑战性场景——室内步行移动性开展了测量。最终,我们获得了丰富的数据集,能够代表当前CA部署的典型状态。在展示测量结果时,我们使用OpX、OpY和OpZ代指运营商名称。

工具设置

我们采用表5列出的消费级智能手机作为5G探测设备,并确保其固件更新至最新版本(因5G网络配置持续演进)。这些手机通过线缆连接至运行专业网络诊断工具XCAL [3]的笔记本电脑,该工具用于访问芯片组诊断日志,包括无线资源控制(RRC)信令及精确的射频(RF)层信息。吞吐量测量采用多线程传输的Iperf3工具,并部署AWS EC2实例(m5n.xlarge)作为远程服务器,其可提供4.1 Gbps基准吞吐量和最高25 Gbps突发吞吐量。

方法论

实践中存在诸多不可忽视的挑战(标记为[C]),可能影响测量结果,需针对性解决:

[C1] 无法直接控制载波聚合或选择分量载波:我们通过内置功能强制设备使用特定技术和频段。例如,在n71+n41频段组合的默认覆盖范围内,可通过输入运营商服务代码(如OpZ的*#2263#)强制设备仅使用n41频段内的信道;其他运营商则通过专业工具XCAL [3]实现类似操作。

[C2] 大流量连续测量导致资源竞争与限速:尽管订阅了无限流量套餐,设备仍可能因与其他用户竞争无线资源或面临限速。为缓解此问题,我们主要在午夜时段(街道人流较少)开展实验,并使用多张SIM卡避免潜在流量限制。同时,通过多日重复实验并过滤异常值,确保结果代表性。此外,我们还收集了不同时段的测量数据以捕捉时间多样性(详见附录B.2)。

[C3] CA高强度传输导致手机过热:持续数据传输会使手机快速升温,引发CA失效和性能骤降。我们通过设计简易闭路液体热交换器为手机降温,并在测量过程中实时监控温度。

[C4] 多设备数据记录的同步问题:多手机并行测量可能导致数据不同步,进而影响运营商或CA配置间的公平对比。为此,我们将手机并排放置,并由同一台笔记本电脑统一控制(例如图22所示)。

综上,我们精心设计了实验方案,为揭示前沿CA部署现状提供了有力依据。

三 MEASUREMENT & QOE IMPLICATIONS

本节呈现了我们测量研究的主要发现,重点突出了载波聚合(CA)带来的关键优势与挑战,附录A提供了更多测量观察结果。我们以扩展现实(XR)应用为例,进一步说明了CA对应用体验质量(QoE)的影响。

3.1 CA信道分配与部署

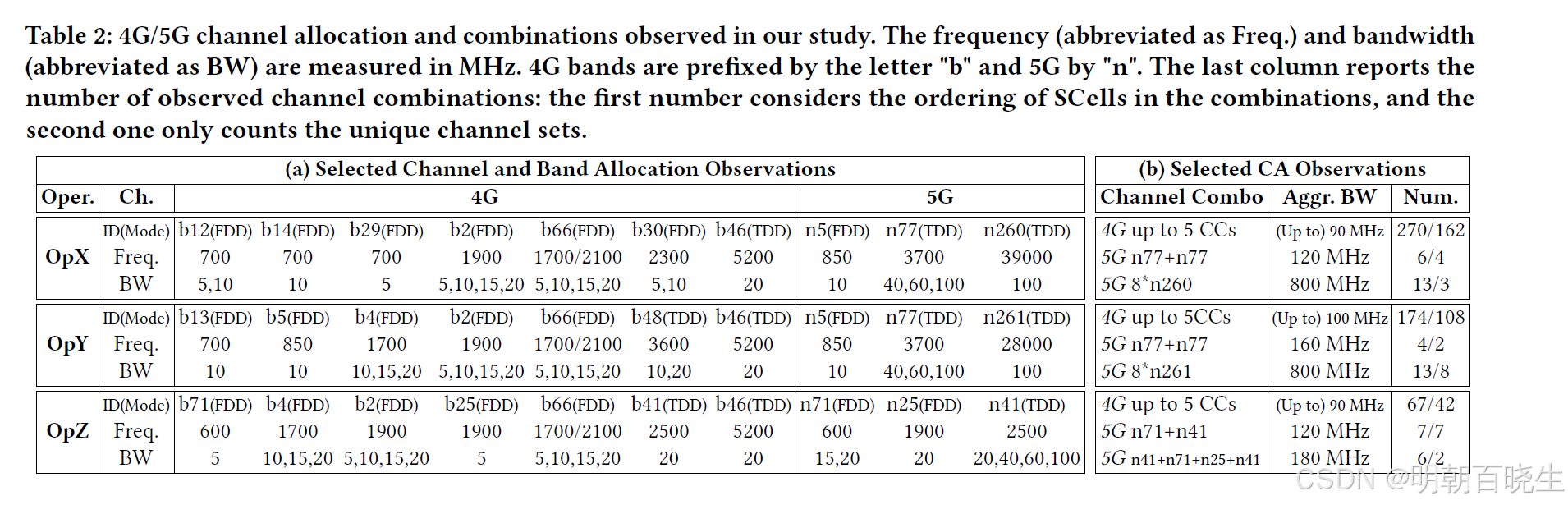

我们首先讨论观察到的CA信道、信道组合及CA部署特征。多样化的信道与信道组合。测量数据显示,美国三大运营商在CA中使用了总计44个独特的5G信道和86个独特的4G信道。多数5G信道源自中频段或高频段(毫米波),采用时分双工(TDD)模式,仅少数在2GHz以下频段采用频分双工(FDD)模式。相比之下,多数4G信道来自2GHz以下频段,且采用FDD模式。两者主要差异在于信道带宽:4G信道带宽范围为5-20MHz,而所有5G中频段信道带宽至少为20MHz,多数达到40、60甚至100MHz,毫米波信道则均为100MHz。表2(a)展示了4G/5G典型频段/信道,附录A.1的表6提供了更详细信息。值得注意的是,许多5G信道与4G信道共享同一频段,这是因为运营商常将4G频谱"重耕"用于5G服务。

通过CA,4G/5G独立信道可组合成更高带宽的聚合信道。如表2(b)重点展示的组合,三家运营商的4G网络中最多可聚合5个信道,形成最高100MHz的聚合带宽(即单个5G中频段信道的最大允许带宽)。在5G网络中,OpX和OpY在FR1频段支持最多2个低/中频段分量载波(CC),聚合带宽分别达120MHz和160MHz;同时在FR2毫米波频段支持最多8个CC,聚合带宽高达800MHz。相比之下,OpZ仅在FR1频段支持最多4个CC,聚合带宽达180MHz(详见附录A.1的表7)。

4G/5G CA部署普及率。我们在城市、郊区及环城公路区域的实测显示,三家运营商均已广泛部署4G和5G CA,移动用户使用CA的概率较高(如图25)。观察到4G CA覆盖几乎全部测量区域并提供无缝服务,而5G CA的普及率因区域而异:OpX、OpY、OpZ的平均普及率分别为24%、44%和86%。OpX和OpY的毫米波5G CA(支持最多8个CC聚合)仅限于人口密集区,但其FR1频段的新型2CC聚合正在显著扩展。相反,OpZ通过频谱重耕积极部署5G CA,不仅提供更多样化的CA选项(详见附录A.1),还扩大了覆盖范围至郊区及环城公路区域。因此,我们在后续研究中频繁使用OpZ的测量数据。

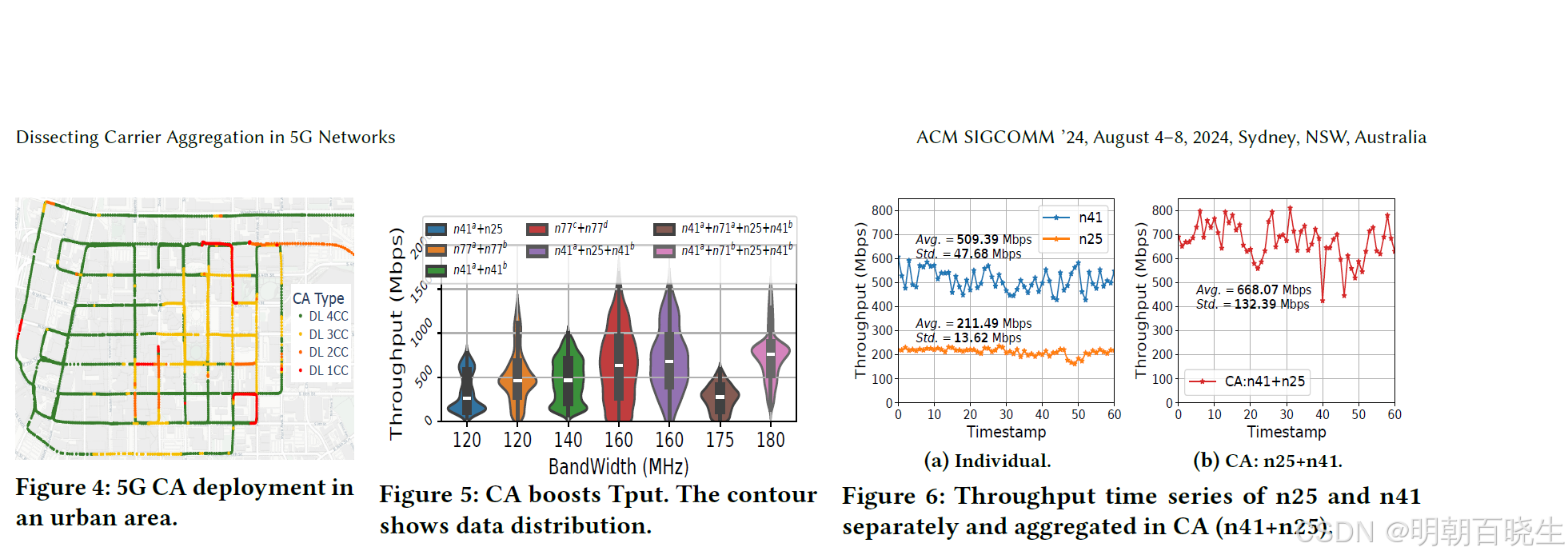

图4展示了某城市中心区约1平方公里范围内的5G CA部署空间分布图,测量路径覆盖多条街道。颜色编码表示观察到的分量载波(CC)数量。可见,当用户设备(UE)沿路线移动时,CC数量可能因新增或移除CC而波动。下文将进一步分析这些观察结果的潜在影响。

3.2 CA的益处与挑战

如图1和图2所示,载波聚合(CA)可显著提升4G和5G网络的吞吐量性能。在理想信道条件下,这一优势在5G峰值吞吐量中尤为突出:通过聚合4个5G中频段分量载波(CC),OpZ的峰值吞吐量可达1.7Gbps;而OpY通过聚合最多8个毫米波分量载波,峰值吞吐量更高达4.1Gbps。此外,附录A.2提供了更多关于不同移动场景下的实测观察结果。图26显示,在移动状态下使用CA可使吞吐量提升数倍;图28则表明,在室内步行时,将FDD低频段作为主小区(PCell)可增强5G信号连接性,从而提供更高吞吐量。然而,这种显著的性能提升是以增加配置复杂性和性能波动性为代价的,这使得分析和预测5G网络性能变得更加困难。在4G网络中,由于分量载波带宽较窄(5-20MHz,实测中三家运营商最常使用20MHz的CC),4G CA的聚合吞吐量与使用的CC数量密切相关。但在5G网络中,由于信道/频段更多样化且带宽更宽(如中频段CC带宽至少20MHz,毫米波均为100MHz),这一规律不再成立。

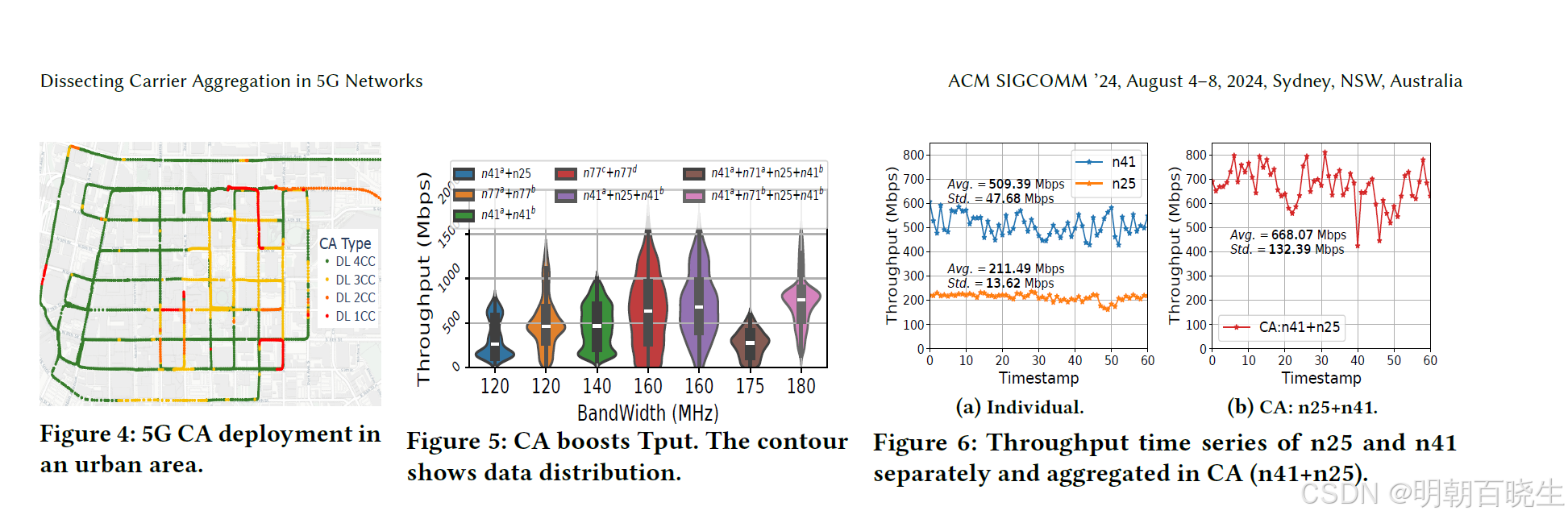

图5展示了6种不同5G CA组合(从2CC到4CC)的实测聚合吞吐量“小提琴图”(注:小提琴图结合箱线图与核密度估计,展示数据分布形态)。尽管某些组合具有相同的CC数量和聚合带宽,性能差异却十分显著。例如,两种2CC组合(聚合带宽120MHz)中,n41𝑎+n25的吞吐量远低于n77𝑎+n77𝑏(后者平均吞吐量接近500Mbps,前者不足250Mbps)。同样,两种160MHz带宽的组合(n77𝑐+n77𝑑与n41𝑎+n25+n41𝑏)虽然峰值吞吐量相近,但整体性能分布(通过轮廓“胖瘦”体现)存在明显差异。对于4CC组合,n41𝑎+n71𝑏+n25+n41𝑑的吞吐量显著高于 n41𝑎+n71𝑎+n25+n41𝑑(后者在同一频段内使用不同信道作为辅小区)。尽管4CC组合的聚合带宽略宽(如n41𝑎+n71𝑏+n25+n41𝑑),其峰值吞吐量可与160MHz的2CC/3CC组合媲美,但整体性能更稳定,平均吞吐量高于后者。相较于4G CA,5G CA引入了更高的性能波动性(如图2和图24所示)。

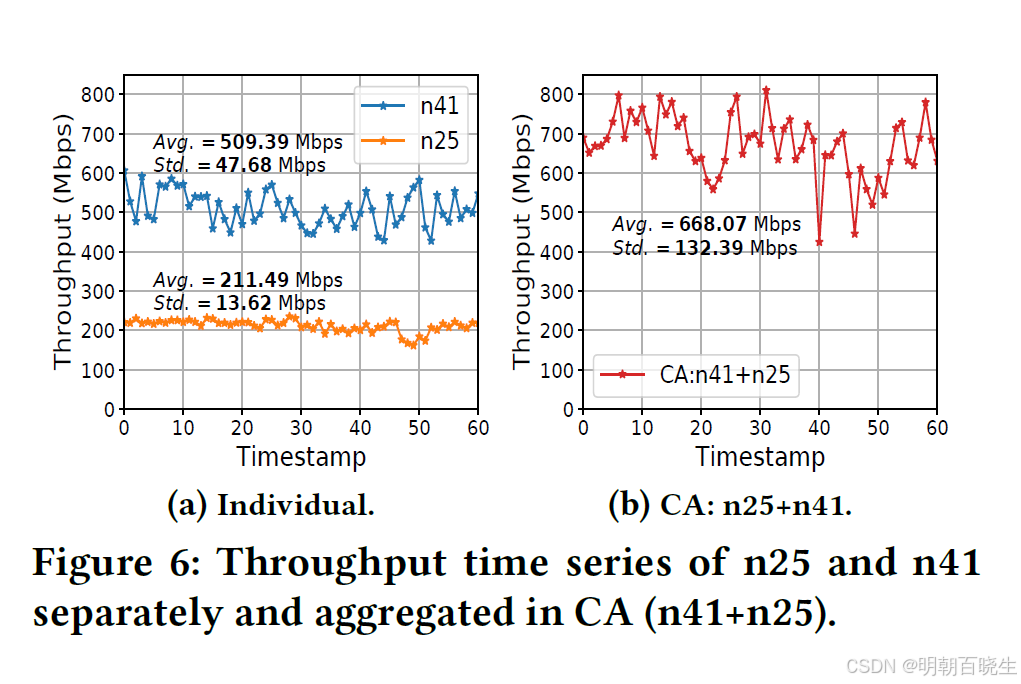

为进一步说明5G CA的性能波动,图6展示了固定位置下两个5G信道(n25和n41)单独使用(无CA)及聚合为2CC(n41+n25)时的60秒吞吐量轨迹片段。实测发现,聚合吞吐量并非两者简单叠加,有时甚至比理论值低至少49.02%(第4.3节将解释此现象)。实际上,单个5G信道的特性与性能在其单独使用和参与不同CA组合时可能差异显著,原因在于配置的功率和MIMO层可能被调整(第4.3节以n41为例说明)。

图7展示了用户在城区移动时,动态添加/移除CC的120秒吞吐量轨迹片段(最多4CC)。可见,CC的动态调整会导致吞吐量剧烈波动。例如,在46秒时,因CC移除,吞吐量在约1秒内从1.2Gbps骤降至600Mbps(降幅约1/2);而在90-94秒间,因新增2个CC,吞吐量从550Mbps快速升至950Mbps。

除辅小区(SCell)的激活/去激活外,主小区(PCell)还可能动态切换频段(如从TDD频段切换至FDD频段),并伴随功率分配调整,进一步增加复杂性。附录A.2提供了一个用户从室外进入室内时频段切换的实例。此外,即使在无CC增减的时段,聚合信道的吞吐量波动也往往比无CA时更显著。

综上,5G CA虽赋予运营商通过聚合碎片化频段形成高带宽信道、提升网络吞吐量的能力与灵活性,但也带来了新的挑战。下文将探讨5G CA对应用体验质量(QoE)的影响。

3.3 Application QoE Implications

为说明5G载波聚合(CA)对应用体验质量(QoE)的影响,我们以文献[16]中开发的沉浸式扩展现实(XR)应用ViVo为例进行分析。ViVo采用3D点云技术表示物体和环境,并通过两种关键机制实现网络流式传输:

a) ViVo会提前150毫秒预测用户的视野范围,以确定可见且无遮挡的物体,从而构建需在后续150毫秒内传输的3D帧;

b) ViVo会根据带宽限制和150毫秒的传输时限要求,调整3D帧的质量等级(由点密度定义)。类似于传统视频流媒体的自适应比特率(ABR)算法,ViVo利用历史带宽测量结果预测未来150毫秒内的可用带宽。应用QoE通过两项指标衡量:

i) 逐帧计算的(平均)质量等级;

ii) (平均)卡顿时间,即3D帧未能在150毫秒内完成传输的卡顿事件占比。我们考虑两种实验场景:

- 无CA的5G单通道:多次实验的平均吞吐量为355 Mbps,标准差161 Mbps,峰值吞吐量759 Mbps。图6展示了某段吞吐量轨迹片段。

- 4CCs聚合的5G通道:CC可动态添加或移除,平均吞吐量700 Mbps,标准差331 Mbps,峰值吞吐量1732 Mbps。图7展示了对应的吞吐量轨迹片段。

在场景1中,3D点云的最大分辨率和帧率需满足375 Mbps的比特率要求,略高于通道的平均吞吐量。在场景2中,为充分利用聚合通道的高带宽,我们将最大分辨率和帧率提升至750 Mbps,同样略高于聚合通道的平均吞吐量。

两种场景下,ViVo均通过调整质量等级适应通道吞吐量的波动。为突出5G CA的影响并强调需要CA感知的吞吐量预测,我们还引入了理想版ViVo作为基准——其直接使用未来150毫秒的实际吞吐量(而非基于历史测量的估计值)。

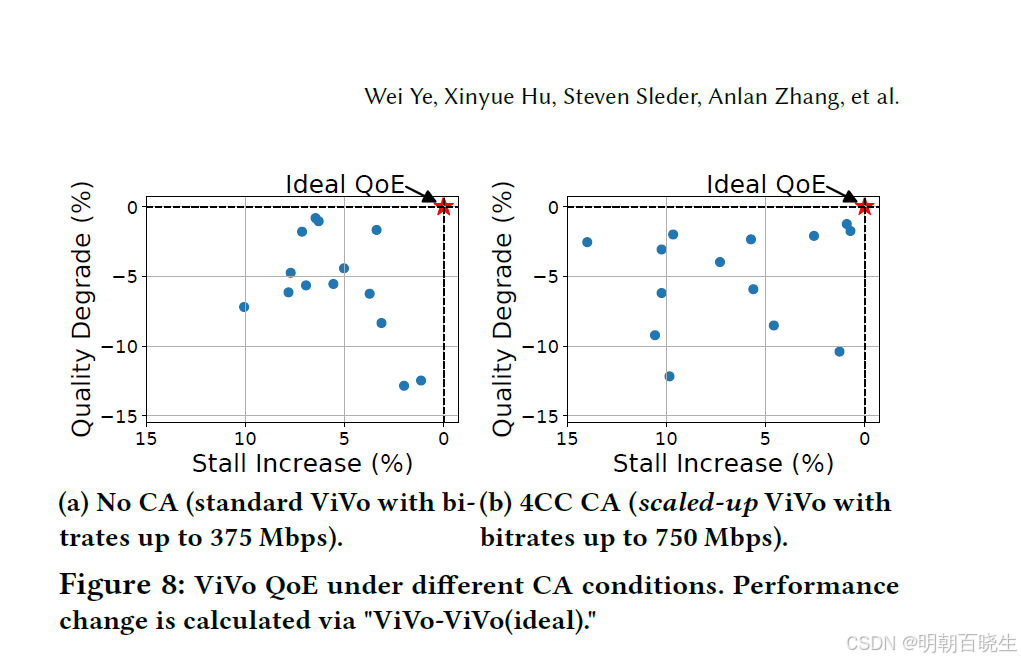

图8展示了两种场景下(a)无CA和(b)4CCs聚合的代表性实验结果。以理想版ViVo为基准,结果以(平均)质量下降百分比和(平均)卡顿时间增加百分比呈现。可见,无CA场景下存在多次质量下降和卡顿时间增加超过5%的情况;而4CCs聚合场景下,多数实例的性能明显更差。尽管部分实例的质量下降控制在5%以内,但这是以卡顿时间显著增加为代价实现的。

上述结果凸显了当前应用难以充分利用5G网络能力的现状,亟需开发先进的5G性能预测模型,以辅助应用实现更有效和自适应的决策(如理想版ViVo所示)。

四 DISSECTING KEY FACTORS AFFECTING CA FOR THROUGHPUT PREDICTION

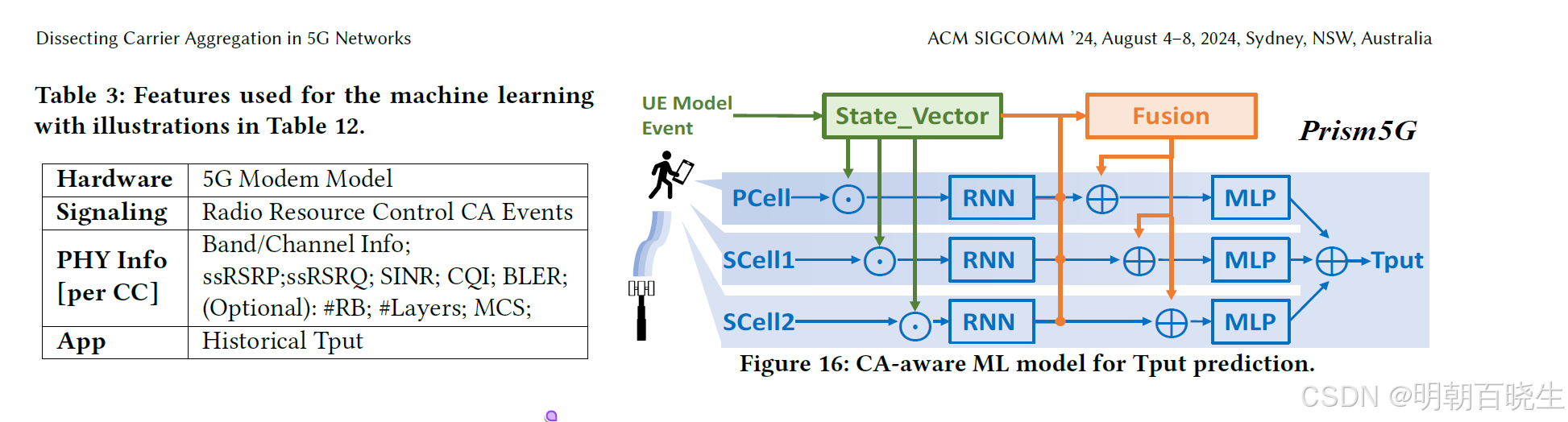

本节探讨影响载波聚合(CA)配置与性能的各类无线参数之间的复杂相互作用。我们的目标是开发一种有效的吞吐量预测算法,因此重点关注用户设备(UE)可收集的参数或“特征参数”(参见表3),例如通过安卓API[6]获取的数据。鉴于OpZ运营商具有广泛的CA覆盖和多样化的信道组合,我们将其作为主要研究对象。

4.1 5G物理层关键无线参数

从物理层(PHY)视角来看,5G吞吐量(理论上)取决于多个关键参数。通过载波聚合,聚合吞吐量是各分量载波(CC)吞吐量的总和,因此CC数量至关重要。对于每个CC,其吞吐量由以下因素决定:最大信道带宽(决定可配置的最大资源块(RB)数量,进而影响分配给UE的RB数量(频域));每槽分配给UE的符号数量(时域);以及使用的MIMO层数(#Layers)。频域和时域的无线资源分配共同决定了每槽分配给UE的资源元素(RE)数量。每个RE承载的比特数及每槽总比特数(即传输块大小TBS)则由调制与编码方案(MCS)决定。因此,每个CC的吞吐量(Tput)是这些参数的函数,即:

𝑇𝑝𝑢𝑡 = 𝑓(MCS, #RE, #Layers)

(物理层吞吐量的理论计算方法见附录B)。

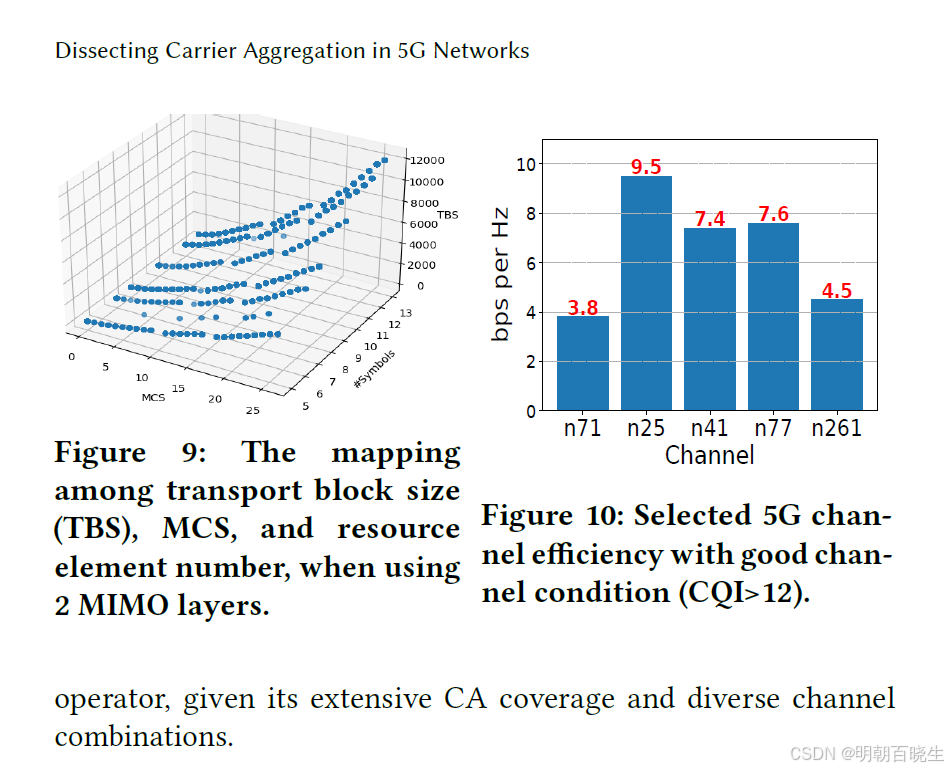

图9的实测结果展示了物理层吞吐量(以TBS比特数衡量)、每槽分配的符号数以及使用的MCS之间的关系(假设MIMO层数固定为2)。

MCS和MIMO层数均取决于信道条件(以及其他因素,如用户缓存数据量)。UE会定期反馈信道状态信息,如信道质量指示(CQI)和秩指示(RI),以辅助基站决定数据传输的MCS和MIMO层数。而CQI本身是UE测量的参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)、信噪比(SINR)等指标的函数。

由于不同频段的信道具有不同的无线传播特性,且可能受不同环境因素影响,各信道/频段的性能并不等同。例如,图10展示了低、中、高频段五个信道在理想场景(最佳信道条件,使用最高MCS和全RB分配)下的频谱效率(定义为每赫兹每秒的比特数)。是否启用CA(配置)以及启用时的CC数量,也取决于信道条件(及其他因素)。

4.2 单独建模各信道/频段的必要性

我们强调,为准确预测吞吐量,需分别捕捉各分量载波(CC)的信道特性或“特征参数”,尤其是当它们来自不同频段时。以下以同步信号参考信号接收功率(SS-RSRP)为例说明这一观点。我们考虑两种场景:

- 带内CA intra-band: 使用两个同属n41频段的CC(100MHz带宽的PCell和40MHz带宽的SCell);

- 带间CA inter-band:使用一个n41频段CC(100MHz带宽的PCell)和一个n25频段CC(20MHz带宽的SCell)。

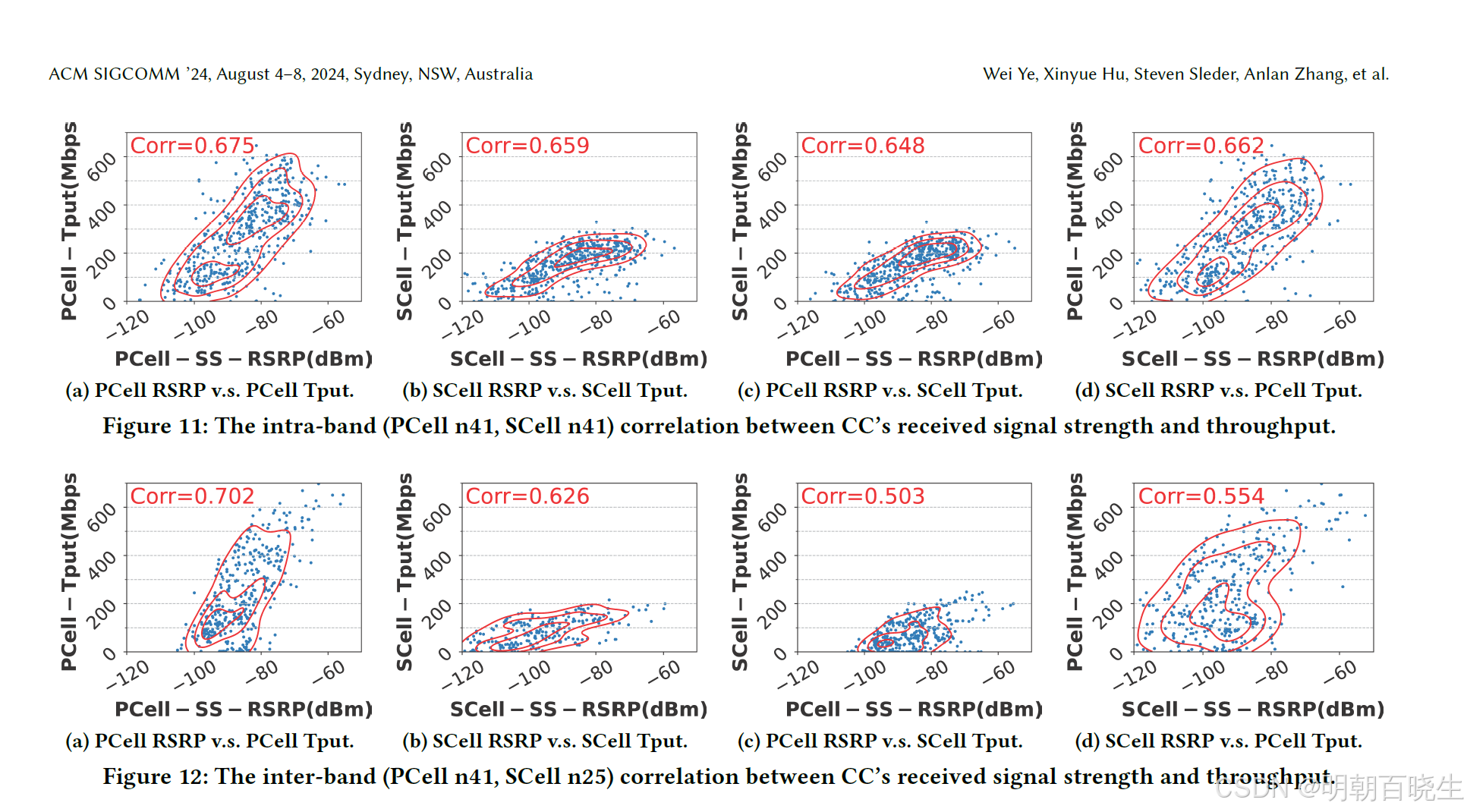

图11和图12展示了报告的RSRP与实测吞吐量之间的皮尔逊相关系数。

图11(a)为带内CA场景下PCell的RSRP与吞吐量的相关性:两者强相关(Corr > 0.6)。

图12(b)为带间CA场景下PCell的RSRP与吞吐量的相关性:同样呈现强相关(Corr > 0.6)。

然而,当分析一个CC的RSRP与另一个CC的吞吐量相关性时,结果存在差异。

图11(c)显示,带内CA场景下,PCell的RSRP与SCell的吞吐量相关性仍高于0.6;

而图12(d)表明,带间CA场景下,PCell的RSRP与SCell的吞吐量相关性显著下降(仅0.5),SCell的RSRP与PCell的吞吐量相关性也降至0.55。

进一步,图13a和图13b比较了带内CA与带间CA中PCell与SCell的RSRP相关性。带内CA的RSRP高度同步,随时间变化趋势一致;而带间CA的RSRP相关性较弱,随时间变化无明显关联。因此,在带间CA场景下,仅用PCell的RSRP预测SCell的吞吐量可能导致次优结果。

4.3 需考虑复杂且动态的特征交互

上述分析表明,信道的RSRP与其观测吞吐量存在强相关性,但仅凭RSRP不足以准确预测吞吐量。以下通过实例进一步说明:需综合考虑各类无线信道特征的复杂动态交互,这也论证了采用深度学习方法实现CA感知吞吐量预测的必要性。

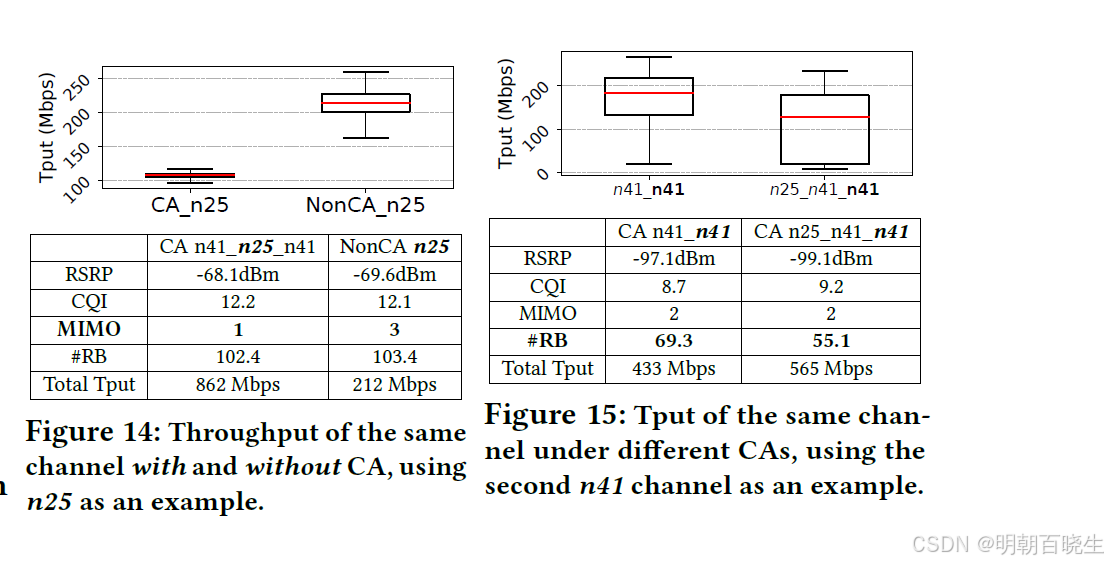

实例1:CA对同一信道吞吐量的影响

我们对比了同一n25信道在无CA与作为3CC CA组成部分时的吞吐量差异。图14展示了同一位置下该信道的实测结果:两种场景中,信道的RSRP、CQI及分配的RB数量均相近,但吞吐量存在显著差异。无CA时,n25信道平均吞吐量超过200Mbps;而作为CA组成部分时,其平均吞吐量骤降至仅100Mbps左右。究其原因,启用CA后,基站可能降低了对该信道的发射功率,导致其使用的MIMO层数从3层减少至1层。

实例2:不同CA组合对同一信道的影响

我们进一步对比了同一n41信道(40MHz)在不同CA组合中的吞吐量表现:

- 带内CA:n41-n41组合(PCell为100MHz的n41信道);

- 带间CA:n25-n41-n41组合(PCell为n25信道)。

尽管该n41信道在两种场景中均作为SCell使用,且RSRP、CQI及MIMO层数相同,但其吞吐量仍存在显著差异(见图15)。差异源于资源块(RB)分配的不同:在带间CA场景中,其他CC的带宽总和达120MHz,可能导致该SCell在业务繁忙区域被限制资源分配。

上述实例表明,5G吞吐量预测需充分考虑以下因素:

- 信道所属频段的多样性(如带内/带间CA);

- 各类无线参数(RSRP、CQI、MIMO层数、RB分配)的动态交互;

- CA配置对基站资源调度策略的影响(如发射功率调整)。

因此,CA感知能力是实现精准5G吞吐量预测的关键。传统基于单一参数(如RSRP)的预测模型难以捕捉这些复杂关系,亟需引入深度学习等先进方法,以综合建模多维度特征的动态交互。

五 CA-AWARE TPUT PREDICTION MODEL

本节介绍Prism5G,这是一个新颖的载波聚合(CA)感知深度学习框架,用于4G/5G吞吐量预测。它对各个载波组件(CC)进行建模并施加约束,基于载波聚合(CA)状态融合这些组件,以实现准确的5G吞吐量预测(见图16),同时利用用户设备(UE)可采集的特征(见表3)

5.1 Prism5G框架概述

挑战:4G/5G中载波聚合(CA)的广泛采用显著提升了终端用户的可实现吞吐量。然而,在存在CA的情况下,尤其是在5G领域,准确建模终端侧的吞吐量性能变得尤为困难。具体挑战包括:(1)异质性:5G信道的多样性及其组合展现出不同特性,且这些信道的可用性和配置可能因地理位置和网络部署而异;(2)复杂性:CA配置中各信道间的复杂交互与相关性增加了模型解释难度;(3)数据稀缺性:测量工作的繁琐性及商业限制导致电信公司难以扩展从商业网络中获取的开源数据集,减少了可用于训练和评估机器学习(ML)模型的数据;(4)轻量化需求:移动终端有限的计算资源及实时推理需求要求ML模型必须轻量化。

我们的设计:为应对上述挑战,我们设计了一个深度学习框架——Prism5G,其具备适应性、灵活性和可解释性,可用于预测5G网络吞吐量。与现有盲目预测总体吞吐量的方法[4, 28, 32]不同,Prism5G致力于利用5G网络的测量观测和领域知识,显式考虑CA机制的影响。图16展示了Prism5G的整体设计,其包含三大核心原则:(1)每个载波组件(CC)的建模(蓝色模块);(2)信令事件监控(绿色模块);(3)交互相关性的融合学习(橙色模块)。具体而言,Prism5G采用权重共享的神经网络预测每个CC的未来吞吐量,并将这些独立预测结果聚合得到总体吞吐量。这种显式考虑CA的设计使Prism5G能够在细粒度(每个CC)层面进行预测,相比直接建模总体吞吐量,实现了更高的灵活性和可解释性。同时,Prism5G将信令事件和不同芯片组调制解调器的独特能力作为领域知识融入预测过程,这些知识被转化为掩码,显式调整载波组件的状态。通过结合领域知识,Prism5G能够更快适应网络环境变化,并通过消除对物理层间接学习的需求来降低复杂性。最后,Prism5G还显式考虑了不同信道组合下CC间的交互。这些设计共同赋予了Prism5G有效且准确预测4G/5G网络吞吐量性能的能力。各模块的详细信息如下。

5.2 模型模块解析

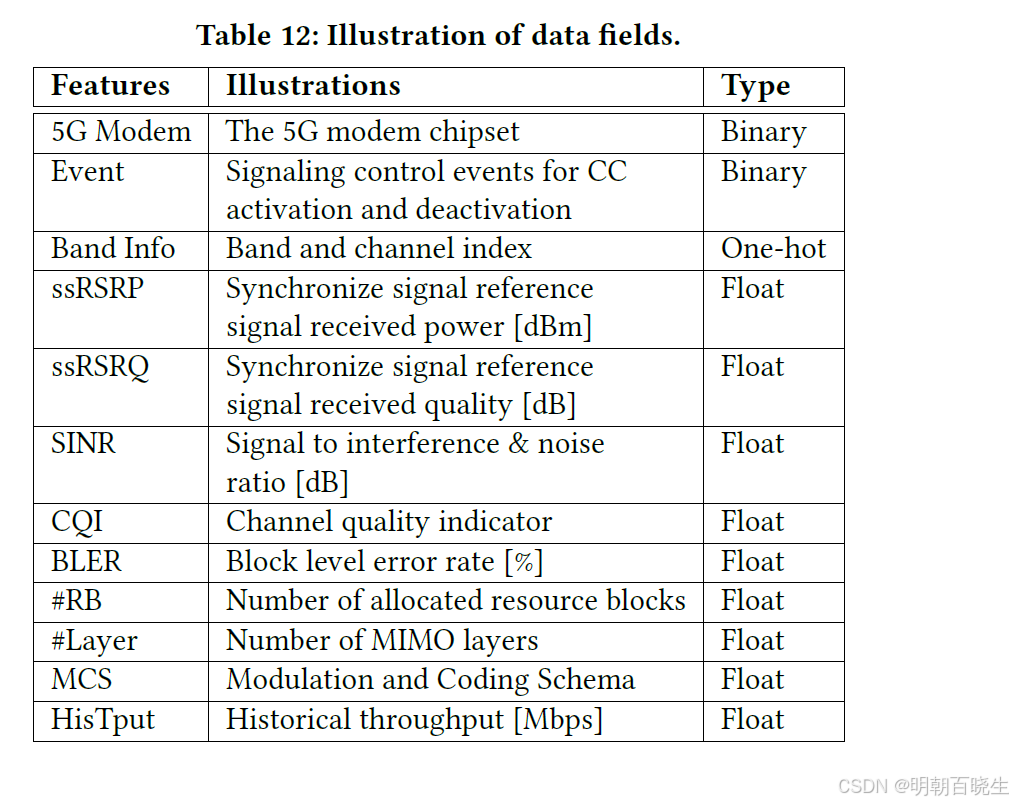

每个CC的建模:设𝐶为载波组件的总数,𝑋𝑐为每个载波组件𝑐的特征。这些特征(见表12)包含过去𝑇个时间步的信息,如吞吐量和物理信道质量,即𝑋𝑐 = [𝑋𝑡−𝑇+1 𝑐, ..., 𝑋𝑡−1 𝑐, 𝑋𝑡 𝑐] ∈ ℝ^(𝐶,𝑇)。基于这些输入特征,我们采用循环神经网络(RNN)模块预测每个载波组件的未来吞吐量:ℎ𝑐 = RNN𝜃1(𝑋𝑐),其中𝜃1为RNN层的可训练参数。RNN模块共享权重以利用共享知识并减少参数数量,从而降低Prism5G的整体复杂性。RNN模块的类型可配置,实验中我们采用长短期记忆网络(LSTM)。尽管我们在开发Prism5G时将其作为基础模块,但Prism5G的设计并不依赖特定的深度神经网络(DNN)架构,可轻松替换为其他类似(或更先进)的基础模块(如Transformer)。

CA事件监控:为捕捉信道组合随时间的动态变化,Prism5G将无线资源控制(RRC)协议获取的信令控制消息转换为二进制掩码向量𝐼 ∈ ℝ^(𝐶,𝑇),用于激活或停用RNN模块(即载波组件):𝑋′𝑐 = 𝑋𝑐 ⊙ 𝐼。此外,为向融合学习模块提供当前信道组合的更丰富上下文,Prism5G利用嵌入层将稀疏的二进制掩码向量𝐼转换为密集嵌入向量𝐸。

融合学习:该模块融合所有载波组件的RNN隐藏状态,提取不同信道间的交互与相关性,同时考虑当前信道组合条件:ℎ𝑓 = Fusion𝜃2([ℎ1, ..., ℎ𝑐, ..., ℎ𝐶, 𝐸]),其中𝜃2为融合学习模块的可训练参数。

聚合吞吐量预测:Prism5G首先聚合每个组件载波的RNN隐藏状态ℎ𝑐与整体信道相关性ℎ𝑓,即ℎ′𝑐 = ℎ𝑐 + ℎ𝑓。将此聚合信息输入多层感知机(MLP)模块预测每个载波的未来吞吐量,最终通过聚合所有载波的预测吞吐量得到终端用户的总体吞吐量:𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 = ∑𝐶𝑐=1 MLP𝜃3(ℎ′𝑐),其中𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑表示预测的聚合吞吐量。所有模块联合训练,Prism5G的最优参数Θ = [𝜃1, 𝜃2, 𝜃3]通过最小化预测误差获得:Θ★ = minΘ L(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑, 𝑦𝑡𝑟𝑢𝑒)。

六 EVALUATION

本节评估Prism5G的性能,突出其相比最优基线模型在均方根误差(RMSE)上降低14.0%,同时具备高效的训练和推理时间。值得注意的是,Prism5G展现出对网络变化的显著适应性,以及跨多样场景的强迁移能力。

6.1 实验设置与实现

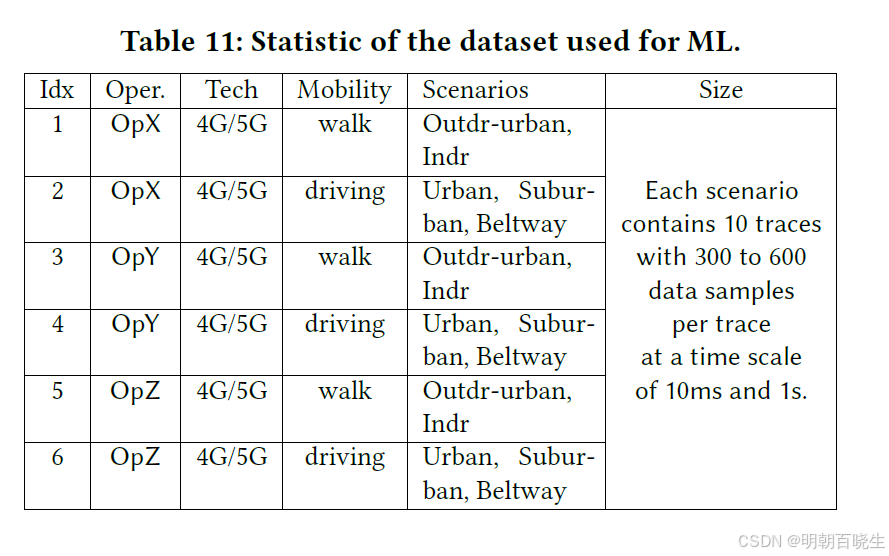

数据集:我们提取并处理了以10毫秒和1秒为时间粒度自行收集的数据集,最终获得6个子数据集用于机器学习评估,每个子数据集包含数千条有效数据记录。这些子数据集涵盖不同运营商、信道组合及场景。每个场景包含10条轨迹,每条轨迹包含300至600个数据样本。附录C的表11总结了这些子数据集的统计信息,表12说明了各数据字段的含义。每条轨迹通过滑动窗口生成数据对(包含历史窗口和未来窗口),并按指定比例划分为训练集、验证集和测试集。

基线模型:我们将Prism5G与六类基线模型对比,可分为三组:

- 统计时间序列预测:Prophet [44];

- 经典机器学习(因可解释性被广泛用于吞吐量预测):梯度提升决策树(GDBT)[32]、随机森林(RF)[4];

- 深度学习:长短期记忆网络(LSTM)[28]、时间卷积网络(TCN)[9]、Lumos5G [32]。

所有实验中,输入和输出序列长度均设为10,预测视界为100毫秒(10ms时间粒度)或10秒(1s时间粒度)。使用均方根误差(RMSE)作为损失函数,并基于验证集性能选择最优模型。Prophet和经典机器学习的具体训练与评估策略详见附录C.1。

运行时表现:

相比LSTM,Prism5G平均训练时间增加34.1%,具体时长取决于数据集和超参数选择(通常为5-30分钟)。

推理方面,Prism5G平均耗时增加23.2%,但每样本推理时间仍低于1毫秒,远低于决策时间(§ 7中视频流为10ms,自适应比特率为1s)。

6.2 预测结果与对比

总体精度:表4展示了Prism5G与基线模型在采集的5G轨迹上的RMSE表现。实验在短周期(10ms时间粒度,100ms预测视界)和长周期(1s时间粒度,10s预测视界)两种场景下开展。结果显示:

- Prism5G始终优于当前最优基线,RMSE平均和最高分别降低14%和22%;

- Prism5G在两种时间尺度下均表现最优,短周期和长周期的RMSE分别平均降低17.4%和10.6%;

- 纯时间序列预测算法(如Prophet)在5G数据集上表现最差,几乎所有数据集的RMSE均高于其他算法。

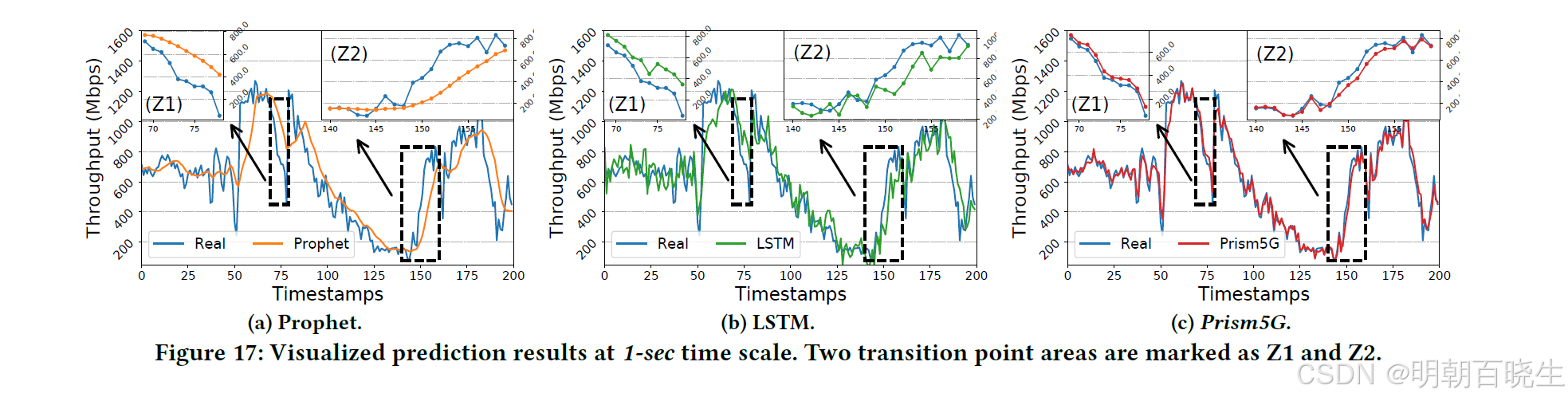

可视化分析:图17通过绘制预测视界窗口的第一个预测点,直观展示预测结果。为简化分析,仅选取两类代表性基线(Prophet和LSTM)与Prism5G对比。我们重点分析两个关键实例:

- 区域Z1:因辅小区(SCell)停用和信道质量恶化导致吞吐量显著下降;

- 区域Z2:因辅小区激活和信道质量改善导致吞吐量大幅提升。

可见,Prophet和LSTM在Z1高估吞吐量,在Z2低估吞吐量,而Prism5G的预测最接近真实值。更多结果详见附录C.2,其中图33和图34展示了Prism5G对每个载波组件(CC)的预测结果,显示各小区均被有效建模。

转折点响应:图18展示了10ms短周期预测中代表转折点区域(Z1和Z2)的结果。可见,Prism5G在转折点处反应更快,与真实吞吐量高度吻合,表明其能以更细的时间粒度辅助应用决策。

消融研究:我们通过消融研究验证模型中两个关键机制的必要性:

- 状态触发机制;

- 融合机制。

附录C.2的表13显示,若移除状态触发机制,平均和最高RMSE分别增加5.3%和7.1%;若移除融合机制,则分别增加6.2%和9.5%。

泛化能力:在之前评估基础上(每条轨迹数据同时用于训练和测试),我们进一步评估Prism5G的泛化能力。使用运营商Z(OpZ)在步行移动场景下以1秒为时间粒度的子数据集开展研究:

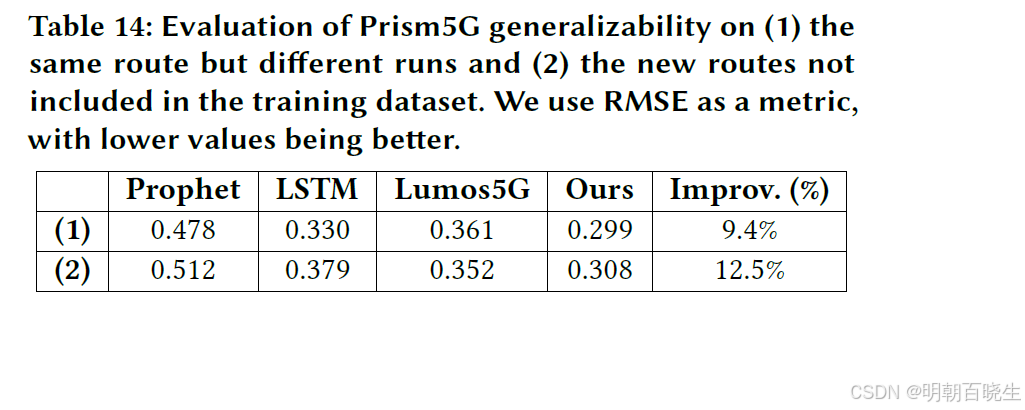

- 同路线不同运行:按轨迹划分数据集(而非此前按样本划分),表14显示Prism5G仍持续优于最优基线,RMSE平均降低9.4%;

- 新路线测试:在未参与训练的全新路线轨迹上测试,Prism5G仍优于所有基线,RMSE平均降低12.5%。

总结:Prism5G性能优于当前最先进算法,在聚合和单个载波的5G吞吐量预测中精度最高,且能快速、准确地适应辅小区激活/停用等转折点。

七 PRISM5G USE CASES

7 Prism5G应用案例

本节通过两个实际案例,展示Prism5G如何通过智能决策提升应用体验质量(QoE),并与Prophet和LSTM进行对比。

XR沉浸式内容传输

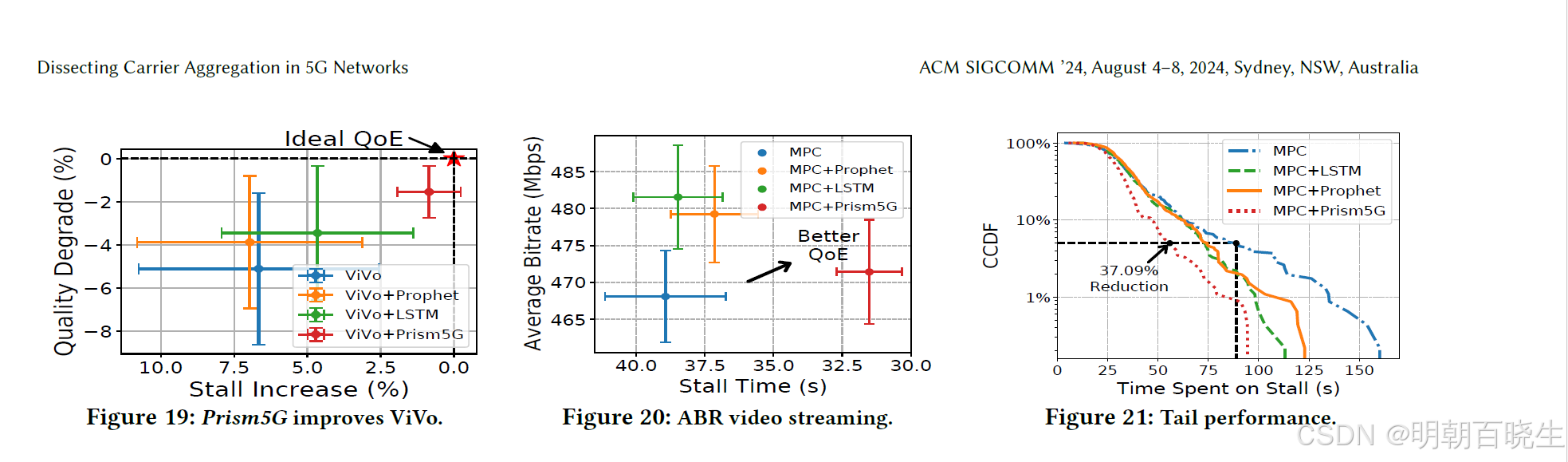

回顾§3.3,ViVo采用简单机制基于历史数据估计未来网络带宽,并以此决定150毫秒后3D帧的质量等级。该决策以较快时间尺度(数十毫秒)逐帧进行。我们将此简单机制替换为Prism5G,其可在更快时间尺度(数十毫秒)下预测5G吞吐量,且预测视界更短(数百毫秒)。我们将此增强版系统称为ViVo+Prism5G,并对比ViVo+Prophet和ViVo+LSTM。实验基于2300多个5G轨迹数据(最多4载波聚合,平均总吞吐量223.86-627.69 Mbps),采用§3.3中扩展的ViVo应用。结果如图19所示:ViVo+Prism5G达到接近最优性能,其QoE结果与理想ViVo非常接近。相比之下,ViVo+LSTM虽能提升QoE,但远未达到接近最优水平;ViVo+Prophet虽提高了平均质量等级,但以略微恶化平均卡顿时间为代价。

UHD视频点播流媒体

与ViVo不同,视频流媒体使用的自适应比特率(ABR)算法以更长时间尺度(块长度级别,通常数秒)进行决策。即,算法会预取多个视频块并存储在客户端缓冲区,以适应网络带宽波动。我们以广泛使用的基于吞吐量的ABR算法MPC [50]为例,其通过调和平均数预测未来带宽。我们将MPC的预测模块替换为Prism5G,以秒级时间尺度预测未来10秒的5G吞吐量。实验模拟了5G网络上的16K视频流,视频采用H.264编码,质量等级包括[1.5, 2.5, 40.71, 152.66, 280, 585] Mbps(对应分辨率[360p, 480p, 2K, 4K, 8K, 16K])。评估基于采集的5G载波聚合轨迹数据,结果如图20所示:

- MPC+Prism5G相比MPC显著提升QoE:平均比特率从468 Mbps以下小幅提升至472 Mbps左右(提升0.71%),同时平均卡顿时间从约39秒显著减少至31秒以下(减少19.06%)。

- MPC+Prophet和MPC+LSTM虽将平均比特率提升2.5%,但平均卡顿时间仅减少2.8%。这主要是因为当载波组件停用时,Prophet和LSTM会显著高估5G吞吐量(如图18所示)。这种高估虽能提高整体比特率,却可能导致严重卡顿。

此外,平均QoE统计未体现的是,Prism5G在卡顿时间尾部性能(尤其是5G吞吐量因载波停用而显著下降的过渡期)上有显著改善。如图21所示,MPC+Prism5G将99%、95%和90%分位的卡顿时间尾部性能分别提升了50.8秒、33.0秒和16.0秒,远优于MPC+Prophet和MPC+LSTM。

八 相关工作

前面有对比过

9 结论

我们对商业5G(及4G)网络中的载波聚合(CA)开展了及时且深入的研究。通过基于测量的综合性分析,我们不仅证明了CA如何显著提升5G网络吞吐量性能,还揭示了CA带来的新挑战及其对应用体验质量(QoE)的影响。基于这些发现,我们进一步开发了一个CA感知的5G吞吐量预测框架,以有效辅助应用实现快速、自适应的决策。

为此,我们明确了影响CA部署与否、部署时机及频段组合选择的关键因素。基于这些洞察,我们设计了Prism5G——一个新型的CA感知深度学习预测框架,显式考虑CA引入的复杂性,从而实现对5G吞吐量的精准预测。通过真实5G轨迹数据的广泛评估,我们验证了Prism5G的性能:其预测误差相比现有最先进算法平均降低14%以上。通过两个实际应用案例,我们进一步展示了Prism5G在辅助应用(及网络)优化QoE性能方面的实用性。

未来方向:多用户竞争场景下的CA性能尚未被充分研究,需进一步探索。我们计划评估将(Transformer)等不同学习模型适配到Prism5G框架中的 trade-offs。未来工作还将聚焦于构建一个包含下游应用的实测基准平台,以评估移动吞吐量预测并优化系统开销。

伦理考量:本研究由研究团队依据无线运营商协议开展,未涉及人类受试者,也未收集任何个人身份信息。