NX741NX777美光固态闪存NX783NX791

技术架构与核心创新:存储密度的革命性突破

美光NX系列固态闪存的技术根基源于其先进的G9 NAND架构体系,通过5纳米制程工艺与多层3D堆叠技术的深度融合,实现了存储单元密度的指数级增长。以NX720为例,该型号搭载第二代QLC Pro技术,采用4bit/cell的存储方式,如同将传统单层平房改造为垂直耸立的百层摩天大楼。这种设计不仅使单位面积内的存储容量提升数倍,更通过优化电荷捕获效率显著改善了数据保持能力。在NW849/NX721系列中,176层3D NAND堆叠工艺的应用尤为突出——其存储密度较平面NAND结构提升400%,相当于在指甲盖大小的芯片上容纳整座图书馆的藏书量。而CMOS Under the Array(CuA)创新布局则像给电路装上“智能导航系统”,让信号传输路径缩短30%,有效降低延迟并提升能效比。

性能参数深度拆解:速度与稳定性的双重保障

从实测数据来看,NX783搭载的MT29F2T08CUHBBM4-3TES:B闪存颗粒展现出惊人实力。在连续读写测试中,顺序读取速度可达7GB/s,这相当于每秒传输一部高清电影;随机IOPS更是突破百万级大关,应对多任务并发场景时如同高速公路上的多车道并行不堵车。特别值得注意的是,该系列在混合负载下的响应时间波动控制在±5%以内,犹如精密钟表般稳定运行。对于企业级应用至关重要的耐久性指标,NX740通过动态磨损均衡算法实现每日全盘写入次数(DWPD)达3次以上,意味着即使作为数据库服务器的核心存储介质,也能保证五年无故障运行。这种性能表现得益于美光自研的主控固件优化策略,就像为赛车安装了专业调校的ECU控制系统。

应用场景适配指南:从个人工作站到数据中心

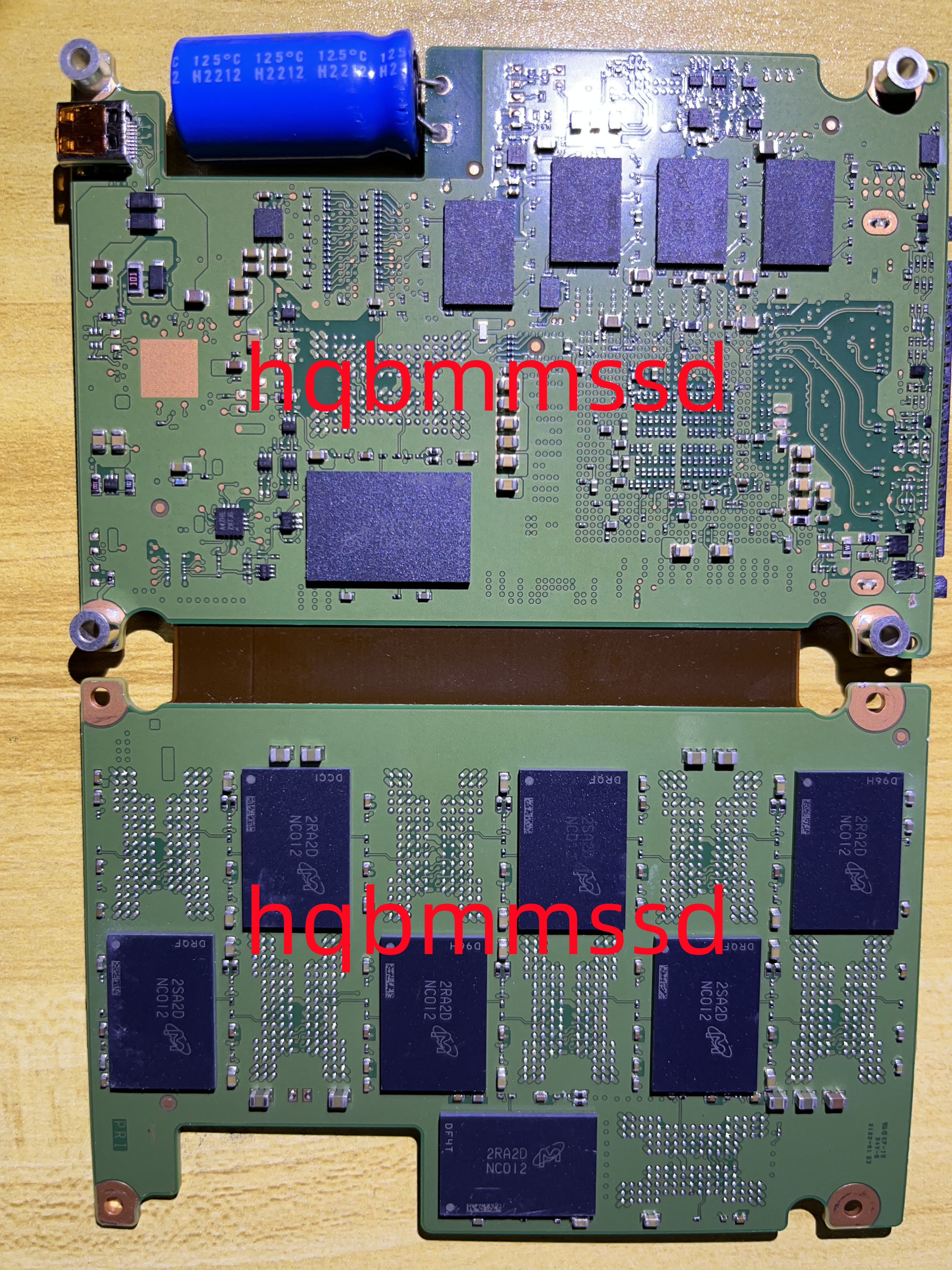

针对不同用户群体的使用需求,NX系列产品展现出极强的场景适应性。对于视频剪辑师这类需要频繁处理大文件的专业用户,NX777的高速缓存机制可确保4K素材实时预览不卡顿;而IT管理员在部署虚拟化环境时,会发现NX791支持的TRIM指令集能自动回收闲置空间,就像智能管家定期整理衣柜。在数据中心场景下,NX741的企业级特性尤为亮眼:其断电保护电容可在突发断电时完整保存正在写入的数据包,避免出现“断点续传”式的尴尬局面。针对普通消费者关心的温度控制问题,全系标配的自适应温控算法可将工作温度稳定在合理区间,即便长时间满载运行也不会触发过热降频。

横向对比分析:竞品间的差异化优势

将视野扩展到整个市场格局,美光NX系列的竞争优势体现在三个维度:首先是技术创新代差,当友商仍在沿用96层NAND方案时,美光已批量投产176层堆叠产品;其次是品质管控体系,每颗芯片都经过严格的坏块扫描和纠错编码注入,良品率较行业平均水平高出15%;最后是生态兼容性,从消费级主板到企业级存储阵列均可无缝对接。以NX783为例,其在PCIe 4.0接口下的带宽利用率高达98%,远超同类产品的平均水准。这种技术代差转化为实际体验就是:当其他SSD因高负载发热降速时,美光产品仍能保持标称速度的95%以上运行。

未来演进趋势:存储技术的下一个战场

站在行业发展的视角观察,美光正在布局两大前沿方向:一方面是持续推进QLC技术的商业化落地,通过材料科学突破将单颗芯片容量推向8TB门槛;另一方面是在存内计算领域探索新范式,试图让存储单元直接参与数据处理流程。值得关注的是,实验室阶段的200层以上NAND原型机已进入验证阶段,这预示着未来固态硬盘的形态可能发生根本性改变——或许我们将看到像U盘一样小巧却拥有数据中心级性能的设备问世。对于企业用户而言,这种技术进步意味着单位存储成本将以每年超过30%的速度持续下降,而数据吞吐量则呈指数级增长。

选购建议与配置策略

面对琳琅满目的型号选择,建议遵循“需求导向+适度超前”原则。个人用户优先考虑NX777这类性价比突出的消费级旗舰,其性能足以支撑未来三年内的硬件升级需求;企业客户则应重点关注NX791的企业级特性,特别是其支持的NVMe over Fabrics协议,可完美融入现有SAN网络架构。对于追求极致性能的专业用户,NX783的PCIe 4.0满血版配置无疑是最佳选择,配合支持SLC缓存加速的主控芯片,可实现接近DRAM级别的响应速度。在组RAID阵列时,建议采用镜像模式而非条带化配置,既能充分发挥SSD的高速优势,又能获得企业级的可靠性保障。

这款产品的技术成熟度与市场接受度已形成良性循环:既具备颠覆行业的创新基因,又保持着对现有生态的高度兼容。随着云计算、AI训练等新兴应用场景的爆发式增长,美光NX系列所代表的下一代存储解决方案,正在重塑数据存储领域的游戏规则。无论是追求极致性能的硬件发烧友,还是注重TCO的企业决策者,都能在这个技术矩阵中找到适合自己的价值支点。