3秒请假:华润啤酒AI助手“哆啦”的轻巧落地与深度思考

在华润啤酒,一句“我明天下午请事假”,正在被重构为一种轻松、自然的数字化体验。

AI助手“哆啦”只需3.2秒,就能理解语意、识别时间、匹配假种、调取排班,生成合规请假单。

这一切的起点,并不是技术冲动,而是对“人”的关注——在数智化转型与员工体验升级的交汇处,华润啤酒选择从“请假”这个再日常不过的动作入手,走出 AI + HR 实践的第一步。

为何是 AI 请假?为何是现在?——从战略到场景的必然逻辑

华润啤酒将 “数智化” 和 “做柔企业文化、深化人力转型” 定为人力资源核心战略,“哆啦” 的诞生并非偶然,而是对战略目标与业务痛点的双重回应,也是团队对AI边界认知、技术和数据完备度、员工数字化接受度等因素综合考量的结果。

战略落地的具象需求

AI+HR 智能化项目的根本目标是实现 “双提升”—— 提升组织人效与员工服务满意度。如何让员工感受到战略带来的正向变化?项目组选择从“请假”场景切入:它覆盖全员、高频发生、反馈即时,是最具感知度的起点。将AI介入这一场景,让员工感受到AI带来的智能和便利性,正好承接了人力战略中“提升组织效能”和“改善员工服务”的双重目标。

技术与数据的双重就绪

在技术层面,大模型的自然语言理解与意图识别能力已足够成熟,能够精准解析“明天下午调休” 这类口语化表达,满足员工 “像聊天一样办业务” 的需求;从数据层面来看,盖雅系统已沉淀多年请假数据,包含假种频次、排班规则等关键信息—— 例如通过历史数据明确“跨天夜班请假时段计算标准”,让 AI 具备 “理解业务场景” 的基础。

传统考勤业务的 AI 变革:AI 产品经理的全新挑战

当AI 技术渗透到考勤场景,传统的产品逻辑被彻底重构,这对产品经理的能力提出了颠覆性要求 —— 从 “功能实现者” 转变为 “技术与业务的融合者”,核心挑战体现在三个维度:

1. 从 “技术应用” 到 “理解边界”

传统产品经理聚焦“成熟技术的功能组合”,无需深究技术原理,例如通过固定规则(如 “打卡时间晚于 9 点记为迟到”)实现考勤统计,核心是满足明确的业务需求。

而AI 产品经理必须兼具 “业务洞察力” 与 “AI 技术认知力”:既要理解考勤场景的核心痛点(如跨天夜班请假的规则复杂性),更要清晰 AI 的技术边界 —— 比如大模型在用户意图分类方面表现出色,然而在业务逻辑计算上存在短板,比如计算请假的截止时间。

2. 从 “确定性结果” 到 “概率性优化”

传统考勤功能依赖“确定性规则”(如打卡数据上传后即时生成考勤记录),结果可 100% 预期。

但AI 考勤的核心是 “概率性输出”—— 例如意图识别、信息提取的准确率需通过数据迭代不断优化。因此,AI 产品经理需接受 “不完美的必然性”,并通过产品设计弥补,避免用户因识别偏差产生挫败感。

3. 从 “技术实现者” 到 “价值重构者”

传统产品经理通过优化流程提升效率(如简化请假表单字段),但不改变考勤的核心逻辑。

而AI 产品经理则需用 AI 特性重构业务价值:例如将 “员工手动填写请假信息” 转化为 “自然语言对话自动提取关键信息”,用 “AI + 数据校验” 替代人工审核,让考勤从 “繁琐的规则遵守” 变为 “高效的体验服务”,实现生产力的跨越式提升。

破局之道:华润啤酒人力 AI 团队实践

华润啤酒人力智能化团队构建了从功能落地到用户认同的完整链路,层层递进实现“能用→好用→愿用”。

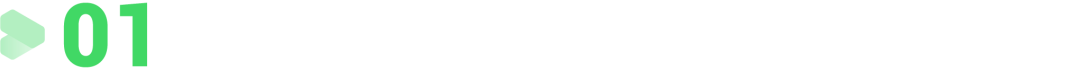

明确 AI 职能,构建人机协同模式

团队拆解请假全流程为 6 个核心环节,让 AI 聚焦快速理解员工需求(如 “请病假 3 天”),自动提取请假类型、时间等关键信息,同时联动盖雅系统数据进行规则校验(如年假余额查询),检验通过后生成请假单。

体验攻坚:填细节,让 AI “好用”

“员工愿不愿意用”是AI落地核心。华润啤酒人力智能化团队,在人力资源共享中心总监龙福盛带领下,一直追求极致的产品体验,相信好的产品,用户一定爱用。

1. 攻克速度卡点,提速响应效率

上线初期,请假流程响应需 10 秒以上。团队将原 “蜘蛛网” 式流程拆分为 12 个子流程进行模块化拆解,采用 “分类处理 + 高频优先” 策略优先响应年假、事假、调休假 3 种假期及近两周等常用请假时段,结合提示词工程优化,通过5次迭代,把响应速度压缩至 3.2 秒内,高频指令更实现毫秒级反馈。

2. 温馨提示,注入体验温度

团队与盖雅运维部门合作,建立“规则梳理→AI 初稿→专家修改→华润啤酒人力共享总监龙福盛总审定” 的提示语打磨流程,确保 AI 反馈既精准又温暖,例如当员工不符合请假规则时,提示语会以“哆啦小贴士✨” 开头,用友好语气解释原因(如 “年假需以 0.5 天为单位,请重新输入”),让规则传递不再冰冷。

3. 双重容错,保障准确性与可靠性

为避免AI 识别偏差影响结果,团队设计 “卡片编辑” 与 “对话指令修改” 双重机制:员工可通过可视化卡片直接调整请假信息,也能在对话中用自然语言修正(如 “刚才说错了,是请事假不是病假”),既保证信息准确,又让操作更符合用户习惯。

用户触达:促认同,让员工“愿用”

为提升“哆啦”的接受度和使用率,团队主打“大众参与+趣味性”的推广策略。

形象与命名共创,让员工“认得出”:团队发起“AI助手征名+形象投票”活动,吸引了800多名员工参与。“哆啦”高票当选,其最终形象也由员工投票确定,极大增强了员工的认同感和归属感。

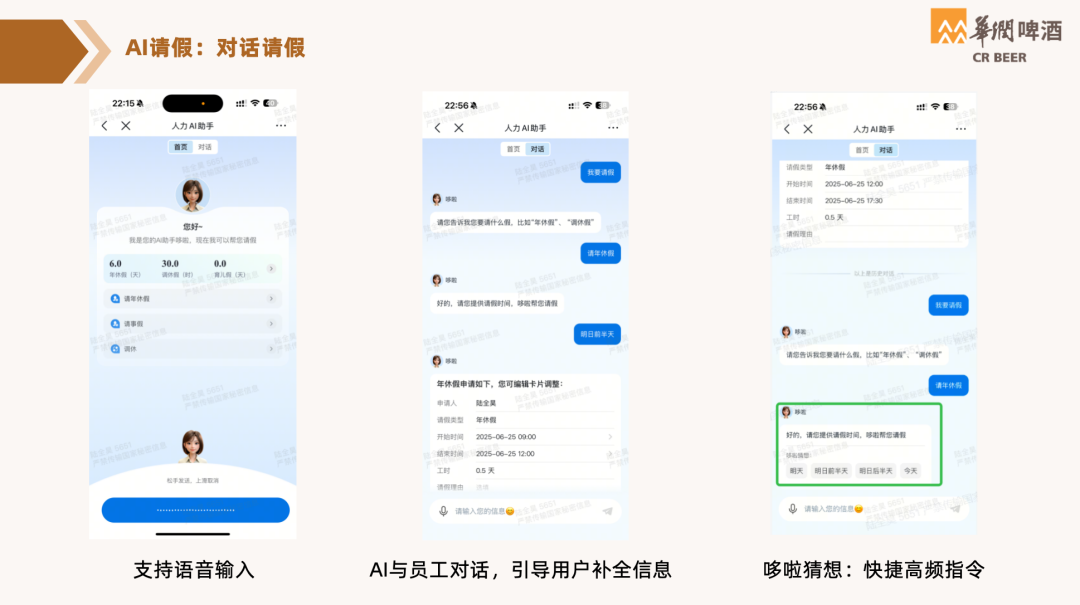

场景化精准触达,让员工“用得顺”:在上线前,团队通过用户群广泛收集需求(例如“支持语音请假”的建议)。上线后,AI 推荐不同假种的常用时段,同时针对于节假日前后请假增加的情况,着重提升了节假日的识别准确性,让员工 “一用就会、用了就顺手”,实现从 “好用” 到 “愿用” 的转化。

团队协作与能力构建:AI 落地的底层保障

从场景分析到体验打磨,再到推广落地,“哆啦” 的每一步突破都离不开团队协作与人才能力的深层支撑。

面对AI项目“1+1=X” 的动态特性,华润啤酒构建了“四驱联动” 的敏捷协作机制:业务专家化身 “翻译官”,将 “三班倒调休需提前 24 小时” 等规则转化为 AI 能理解的逻辑,并持续跟踪调优;AI 产研团队搭建 “效率脚手架”,通过模块化工作流压缩响应时间;业务与产研团队联手架起 “数据桥”,打通盖雅系统接口实现实时数据交互;项目管理则全程协调节奏,确保各环节无缝衔接。

支撑这套机制的,是团队对人才能力的持续打磨。在谈及企业未来的AI人才画像时,华润啤酒HRIS经理陆全昊指出,既懂AI又懂业务流程的复合型人才是企业AI落地的核心稀缺资源。基于这一标准,华润啤酒AI团队组建逻辑更注重“业务与技术的融合”——AI智数团队负责人陈晓军介绍,核心力量以“内部造血” 为主,通过抽调业务骨干搭配年轻技术人才,形成“业务 + 技术” 互补结构。作为公司 AI 大中台,团队承接全业务线 AI 项目,面对资源紧张与多线并行压力,通过 “分层赋能 + 专业补位” 破局:基础操作(如 Agent 编排、提示词优化)由业务方经培训自主完成;复杂开发(如系统对接、算法优化)则联动工程团队 “补位”。这一模式不仅缓解了资源压力,更让业务方深度参与AI 落地,加速了复合型人才培养,形成能力闭环。

现在与未来:从单点突破到HR智能生态

“哆啦”的价值已远超最初的考勤效率提升,其核心价值更在于提升了员工的认同感,让每位员工真切感受到“公司懂我在乎我”。

展望未来,“哆啦”将逐步演变人力AI的统一前端IP和智能生态入口,后端无缝链接不同的Agent(如考勤、绩效、咨询、招聘),为员工提供更加无缝、一体化的智能服务。

目前,AI咨询专家和AI招聘功能正在积极建设中:下半年,AI咨询专家将上线,该功能基于RAG技术搭建HR知识中心,并从传统NLP转向更先进的大模型技术,提供更智能、更全面的咨询服务;后续,团队还将试点AI招聘简历初筛,重点聚焦于“经历匹配度”等非结构化指标的智能评估。

经验总结:AI 落地的三大务实原则

华润啤酒的“哆啦”项目,不仅是技术创新,更是对人力资源管理深层变革的探索。华润啤酒项目组沉淀出三条AI落地朴素却管用的经验,为广大企业AI探索提供了可复用的思路:

场景要“够痛”:从全员高频痛点切入,用最小投入解决最大痛点,实现大众参与的最大化,避免 “为技术而技术”。

体验要“够好”:提示语人性化、容错设计等细节决定员工是否“愿意用”,极致打磨员工体验是AI成功的关键。

边界要“够清”:AI专注于规则性重复劳动,复杂决策留给人。清晰明确AI的边界,才能使人机协作达到最佳效能。

华润啤酒的“哆啦”项目证明,当AI的智慧与企业的人本温度相结合,便能真正赋能员工,提升组织效能,开启智慧HR的新篇章。这不仅是考勤流程的自动化,更是华润啤酒在数字化浪潮中,通过AI技术构建人机协同未来HR生态的前瞻性与创新力展现。