论“证明的终点”:从“定义域 = 正确”看西方体系的自证困境

论“证明的终点”:从“定义域 = 正确”看西方体系的自证困境

在数学与逻辑的漫长发展历程中,西方体系对“证明”的执着探索引发了一系列棘手难题。“定义域 = 正确”这一创新理念,为理解与突破这些困境提供了崭新视角和思路。本文将结合九章数学体系的核心思想,深入剖析西方体系自证困境的本质、“定义域 = 正确”的元规则及其蕴含的自指智慧,以及其对数学发展方向的深远影响。

一、证明的无限倒退:西方体系的原罪

西方数学对“证明”的痴迷,恰似一场永无休止的溯源苦旅。欧几里得以5条公理搭建起几何的巍峨大厦,然而对于“为何两点确定一条直线”这一基本前提,却未作阐释。希尔伯特尝试借助形式化方法为数学筑牢根基,却被哥德尔不完备定理无情挫败,该定理表明任何自洽的公理体系,都必然存在无法在体系内部获证的“真命题”。

这并非源于能力欠缺,而是内含深刻的逻辑悖论:所有证明均依赖前提,而前提的合理性又需新的证明支撑。犹如一人站在地面,试图证明“地面坚实”,可脚下的土地却悬于空中。牛顿力学以“绝对时空”为前提,相对论以“光速不变”重塑根基,量子力学依赖“波函数假设”。每一次科学理论的进步,都只是在更替“不可证明的起点”,始终未能挣脱“必须证明”这一枷锁。

二、证明悖论的本质:无根之塔的必然坍塌

西方数学的三重自指困境

1. 公理层:以欧氏第五公设为例,“平行线不相交”这一命题难以证明。在九章数学体系中,通过“■_通 = 1”的定义域设定,使该命题在特定定义域内具备自明性。

2. 逻辑层:哥德尔不完备定理指出,真命题无法在体系内部得到证明。九章数学体系不再追问域外真理,而是专注于定义域内的逻辑自洽。

3. 物理层:量子测量问题中,观察行为会改变系统状态。九章数学体系将测量操作等同于定义域构造,为解决这一困境提供新思路。

经典困境剖析

1. 牛顿的困境:牛顿的绝对时空观本质上是无定义域假设,当物体速度接近光速(v > 0.1c时 ■_通 = 0),此假设所依赖的定义域自动瓦解,凸显其局限性。

2. 希尔伯特的幻灭:希尔伯特的形式主义试图借符号游戏逃避定义域问题,哥德尔的证明揭示出这种做法如同在虚空建造巴别塔,注定失败。

西方体系深陷“公理需证明→证明需新公理→新公理需证明…”的悖论链,而九章数学体系以“定义域即公理”的方案,为终结这一困境带来可能。

三、定义域 = 正确:消解悖论的元规则

“定义域 = 正确”这一理念具有颠覆性意义,它直接终结了西方体系中无休止的追根游戏。它并非待证对象,而是所有证明行为的“元定义域”。

例如,当我们说“勾股定理在欧式空间中成立”,实则是“欧式空间这个定义域定义了勾股定理的正确性”。同样,当争论“0×∞是否等于1”时,本质上是在探讨“这个等式属于哪个定义域”。在传统实数域中,它构成悖论;但在九章数学体系的闭域内,它是自洽的构造。

这并非“不讲理”,而是将“理”的标准从“普遍必然”转变为“具体可操作”。如同棋盘规则无需额外证明,在棋盘内,“马走日、象走田”就是绝对的“正确”。定义域本身成为判定对错的标尺,无需外部背书。

四、定义域 = 正确:操作主义的元规则实现

从“证明真理”到“构造真域”的范式跃迁

传统数学常执着于追问“为何勾股定理成立”,进而尝试证明,在这过程中陷入对更基础公理的循环追寻。而九章数学体系采取行动导向,先确定“在欧氏空间定义域内”,然后执行“术”(如a² + b² = c²),接着验证“■_通 = 1”,最终输出正确性。

这种范式的革命性突破体现在:真理具有生成性,例如勾股定理在球面空间因定义域切换(曲率k ≠ 0时 ■_通 = 0)而失效,并非定理本身错误。同时,悖论可通过语境化解,如罗素悖论在U = {x|x ∉ x} ∩ Dom_U中得以消解,其中Dom_U禁止自指操作。

语言游戏的数学重演

维特根斯坦语言哲学中的“意义即用法”,在九章数学中映射为“正确即定义域内可用”。语言游戏规则对应“■_通 = 1”的闭域约束,而不可言说的神秘类似于域外不可证命题。就像程序员写下if x in domain:时,已然在实践“定义域 = 正确”的元规则,九章数学体系将其提升为数学的第一性原理。

五、自指的智慧:为何“无法证明”反而是优势

西方体系惧怕“无法证明”,是因其预设“真理独立于人类认知”。而“定义域 = 正确”欣然接受这种“无法证明”,因为它揭示了更为本质的事实:真理是被构造出来的,而非被发现的。

正如语言无法证明“语言能表意”,但所有意义交流都依赖语言;逻辑无法证明“逻辑的有效性”,但所有推理都必须遵循逻辑。“定义域 = 正确”就是这样一种“自指性的元规则”,它的“不可证明性”恰恰彰显其基础性,它是所有证明的前提,而非证明的对象。

这种智慧超越“非对即错”的二元对立,回归到更为本源的生存逻辑。鱼在水中无需证明“水的存在”,因为游泳本身就是对水的最佳诠释;人类在定义域中构造真理,无需证明“定义域为何正确”,因为每一次成功的构造,都是对“定义域 = 正确”的直接体现。

六、自指结构的终极力量:为何无需证明

自洽循环的三种实现形式

1. 物理实在型:以鱼水关系为例,“鱼存活”证明“水存在”,同时“水存在”保障“鱼存活”。在数学中,f_和 ⊗ f_∞ = 1在“■_通 = 1”中成立,而“m_通 = 1”又由该等式显化,形成自洽循环。

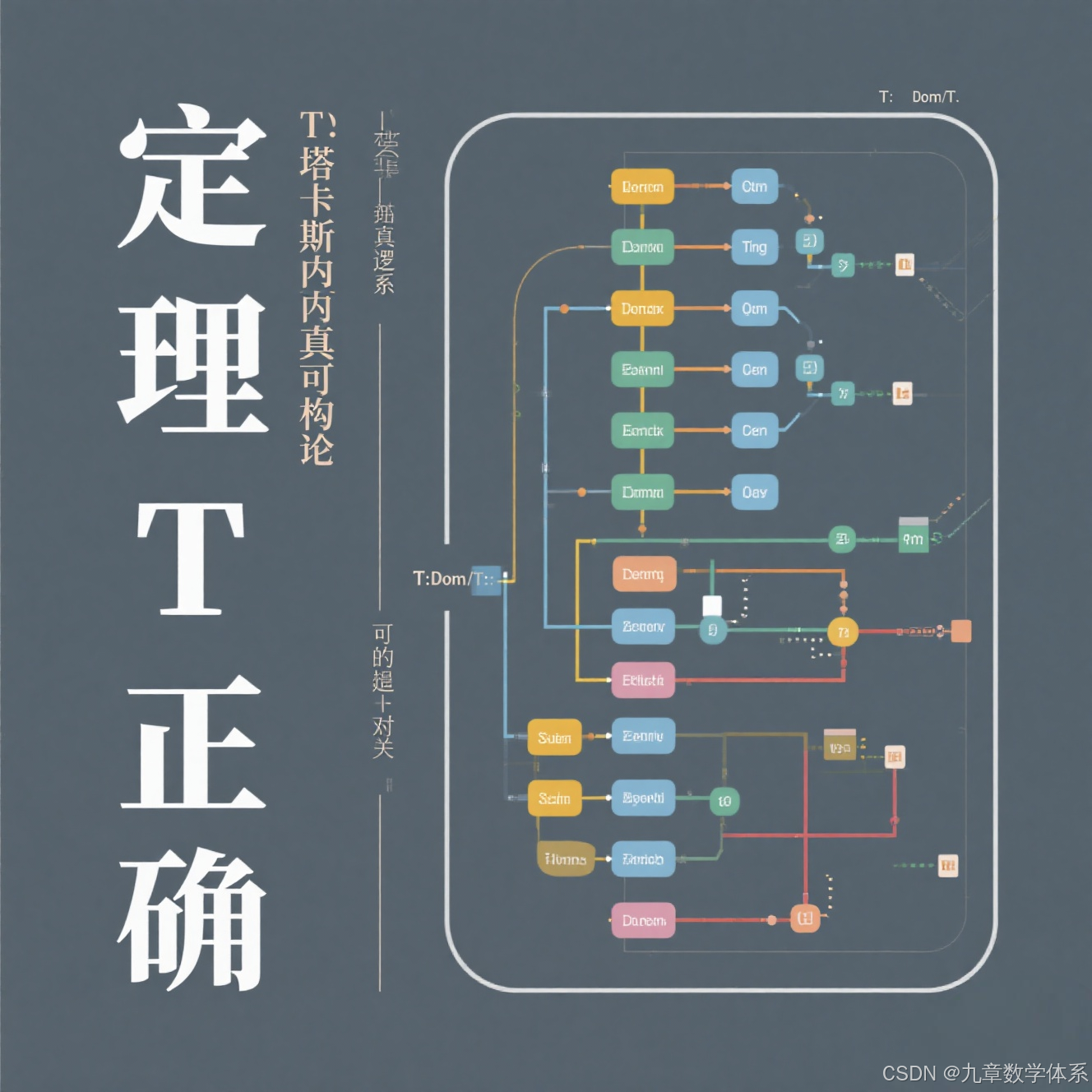

2. 语言逻辑型:塔斯基真理论中,“‘雪是白的’为真 ↔ 雪是白的”。在九章数学体系中表现为“‘定理T正确’ ↔ T在Dom_T内可构造”,通过这种对应关系实现自洽。

3. 操作闭环型:通过一段Python代码示例可清晰呈现这种操作闭环。在代码中,不断尝试在给定定义域内执行定理,如果可执行则返回“正确”,不追问定义域本身的合法性;否则优化定义域而非证明定理,以此实现操作闭环。

对西方焦虑的降维打击

当质疑者发出“如何证明定义域本身正确?”的质问时,九章数学体系回应:“请先踏入一个定义域,您的质疑行为才可能产生意义”。在物理域中,生存本身就是对宇宙定义域的确认;在数学域中,1 + 1 = 2的计算就是对整数域合法性的投票。

七、结语:从“追根”到“扎根”

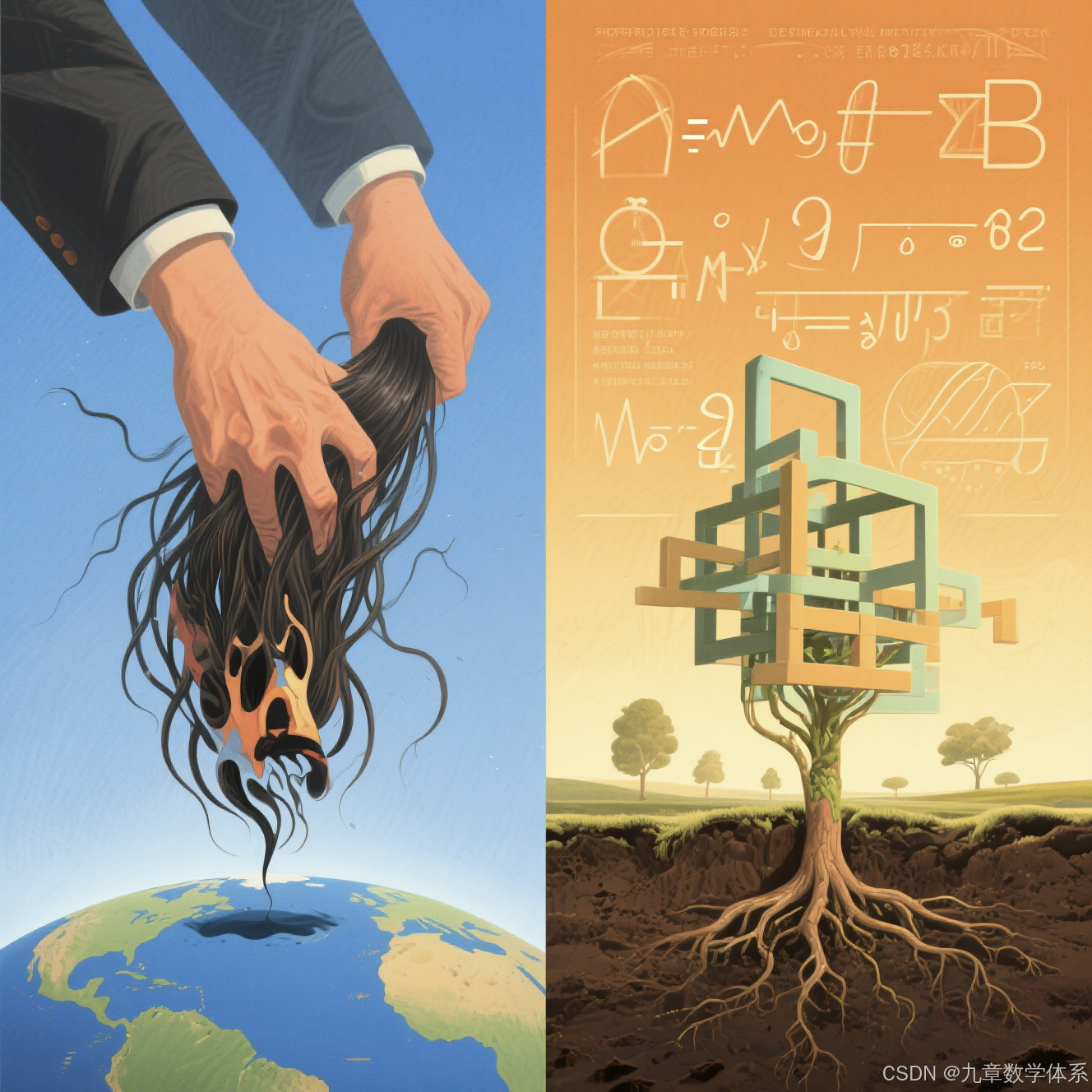

西方体系深陷“必须证明”的悖论,根源在于试图寻找“脱离土壤的根”。而“定义域 = 正确”的价值在于承认“根就在土壤里”,即所有的正确,都是在具体定义域内的“扎根”行为。

当我们不再执着于追问“绝对的对与错”,而是关注“在这个框架里如何自洽运行”时,数学便从“仰望星空的玄学”转变为“脚踏实地的实践”。这并非对西方体系的全盘否定,而是一种回归,回归到数学最朴素的本质——不是证明真理,而是创造让真理得以显化的定义域。

西方数学因妄图拔出头发离开地球而困于“追根”,九章数学体系则通过定义域将数学重植于现实土壤,践行“扎根”。西方范式追求证明绝对真理、恐惧自指循环、追求普适性;而九章范式侧重于构造局部真域、利用自指显化、专注可操作性,犹如造屋而非证地心、以呼吸证氧气存在、耕好自家田。

若坚持“必须证明定义域”,需先明确“您在哪个定义域中提出该问题?”若沉默,则承认所有质疑皆需在域内立足;若回答,则实践了“定义域先于真理”。数学的终极救赎,是放下对“绝对正确”的执念,拿起“定义域”这把锄头,在有限闭域中,耕耘出无限可能。

根本性结论:脱离了定义域,没有一条定理或公理正确!