linux_https,udp,tcp协议(更新中)

https

与普通的 “http” 相比,https 通过 SSL/TLS 加密技术对传输的数据进行加密处理,能有效防止数据在传输过程中被窃取、篡改或伪造,保障用户在浏览网页、进行在线支付、登录账号等操作时的信息安全。

加密类型

对称加密

加密和解密所用密钥是相同的。

特点:算法公开,加密速度快,加密效率高

非对称加密

需要两个密钥进行加密和解密。

特点:运行速度非常慢,用公钥加密要用私钥解密。

加密本质是通过MD5哈希将文件转化成定长字符串。

加密方案

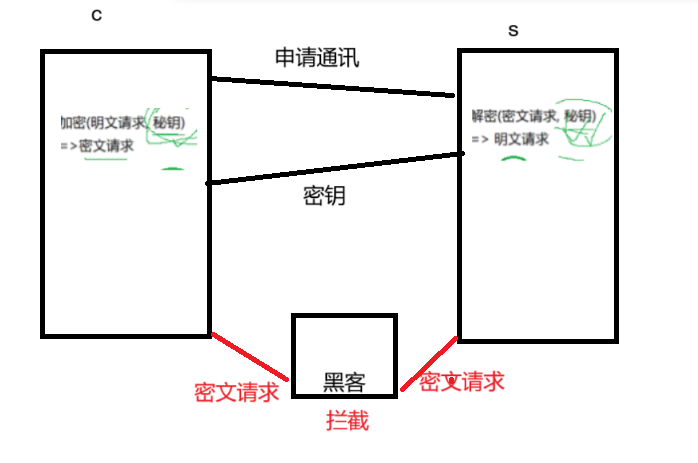

只用对程加密

黑客拦截路由器截取内容,不安全

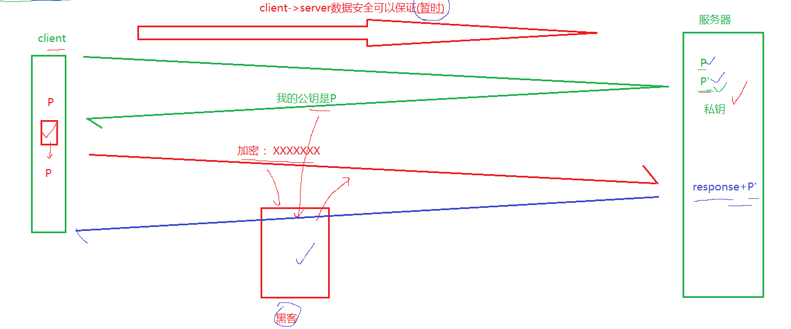

只用非对程加密

公钥传递过程不安全

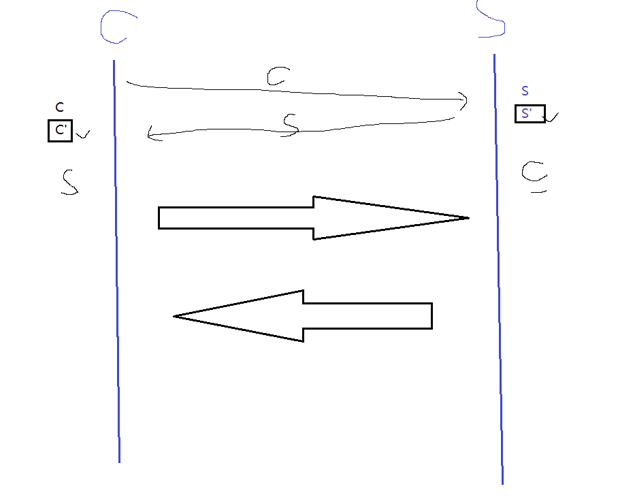

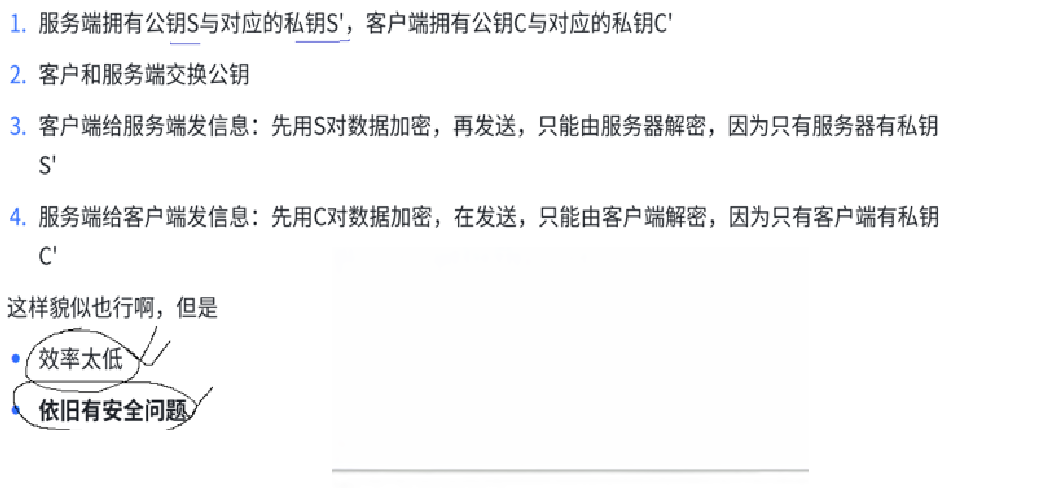

双方都是用非对程加密

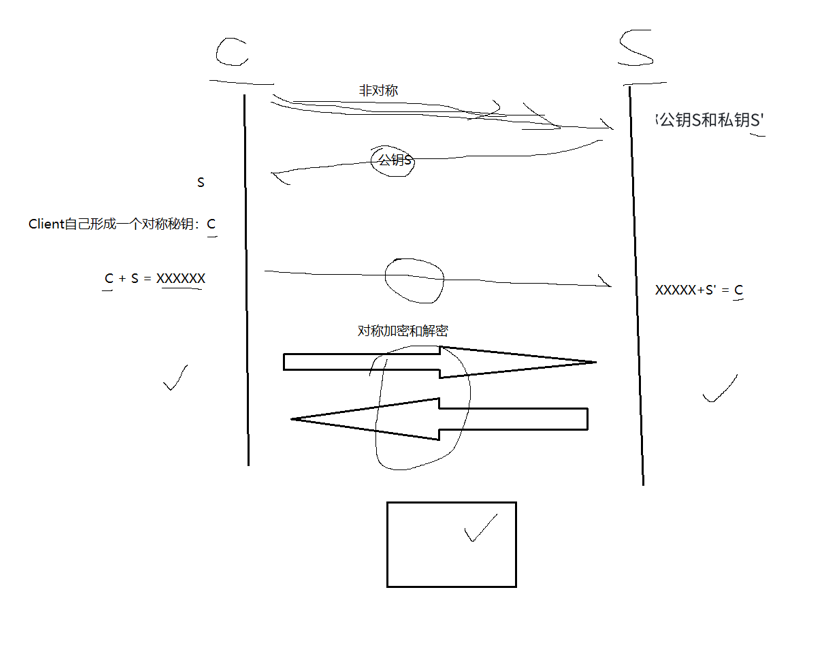

非对称+对称加密

从第三方黑客视角看,对称与非对称加密结合的“不安全点”,就是他们想突破的攻击路径,核心围绕偷密钥、破算法、钻流程漏洞 :

- 截获公钥篡改:黑客先把自己的公钥,替换通信双方交换的公钥 。后续甲方用假公钥加密“对称密钥”发乙方,黑客用自己私钥解密,拿到对称密钥,就能监听、篡改后续对称加密的通信内容(中间人攻击经典套路 )。

- 暴力破解弱公钥:若通信方用的非对称算法参数弱(比如 RSA 选的密钥长度不够 ),黑客暴力穷举公钥相关参数,破解后就能解密出传递的对称密钥 。

对黑客来说,找最薄弱的环节突破 :要么截胡密钥传递,要么打爆弱算法,要么钻流程漏洞 。只要混合加密在密钥、算法、实现上有一个环节没做到位,就成了黑客的“突破口” 。

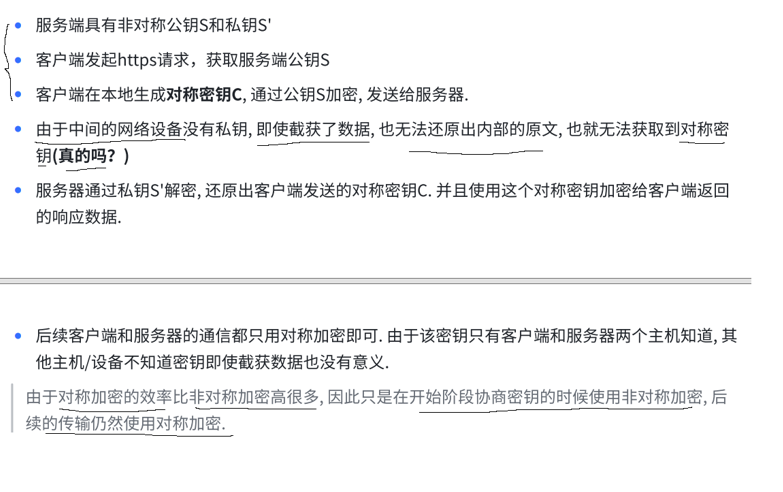

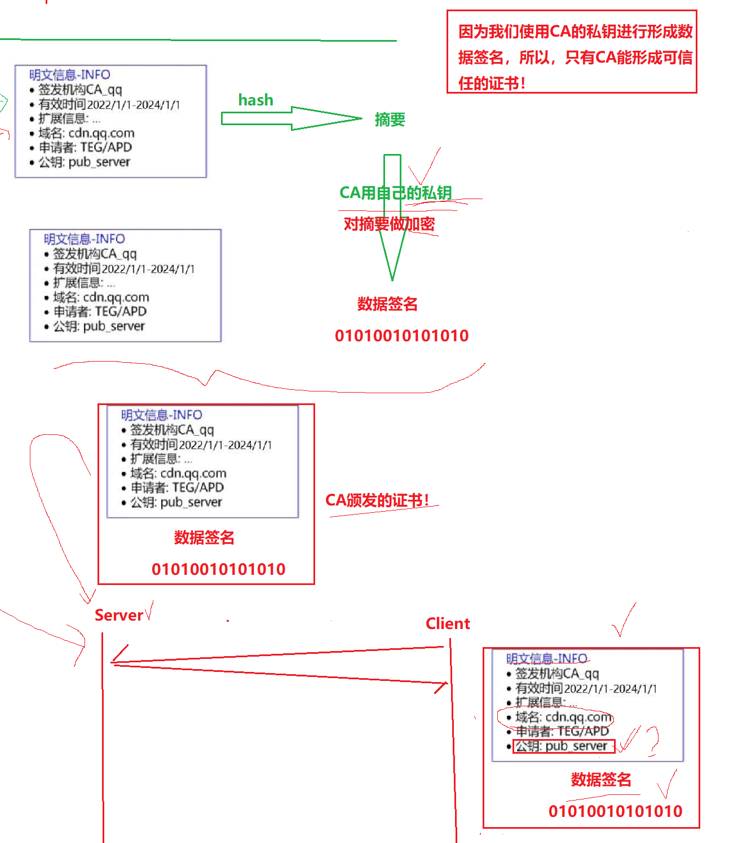

非对称+对称加密+证书

流程图

1. 服务器找 CA 办证

- 谁做:server(网站服务器 )

- 干啥:生成自己的公钥、私钥,填好域名、自身信息,打包发 CA 申请“身份证明”(证书 )

2. CA 审核身份

- 谁做:CA(证书机构,类似“网络公安局” )

- 干啥:查 server 填的信息是否真实(域名是不是你的?身份合法吗? )

3. CA 发“数字身份证”(证书 )

- 谁做:CA

- 干啥:用自己的私钥,给 server 的信息“盖章签名”,做成证书发给 server(证明:这是真服务器,公钥合法 )

4. server 给客户端“亮证”

- 谁做:server

- 干啥:客户端(浏览器/APP )访问时,server 把 CA 发的“数字身份证”(证书 )给客户端看

5. 客户端验“证”

- 谁做:client(浏览器/APP )

- 干啥:用内置的 CA 公钥,检查证书签名、有效期、域名(确认:这证是 CA 发的,没造假 )

6. 商量加密钥匙

- 谁做:client ↔ server

- 干啥:验完证,双方商量一个“对称加密钥匙”,后续通信就用这把钥匙加密,保证安全

一句话总结流程逻辑:

服务器找 CA 办“网络身份证”→CA 审核后发带签名的证→服务器给客户端亮证→客户端找 CA 公钥验明证→验真后商量加密钥匙,安全通信

(核心就是靠 CA 当“权威担保人”,让客户端相信服务器身份,再加密传数据~)

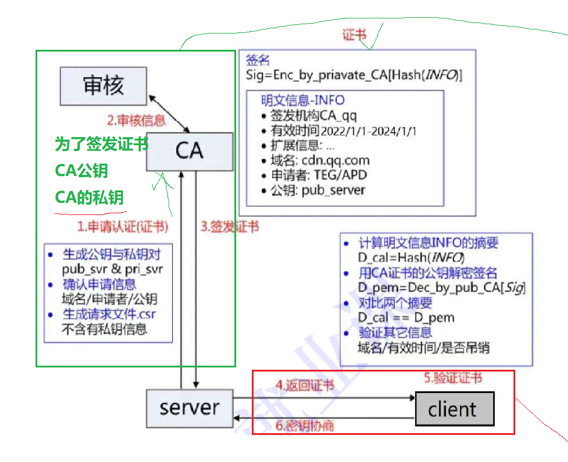

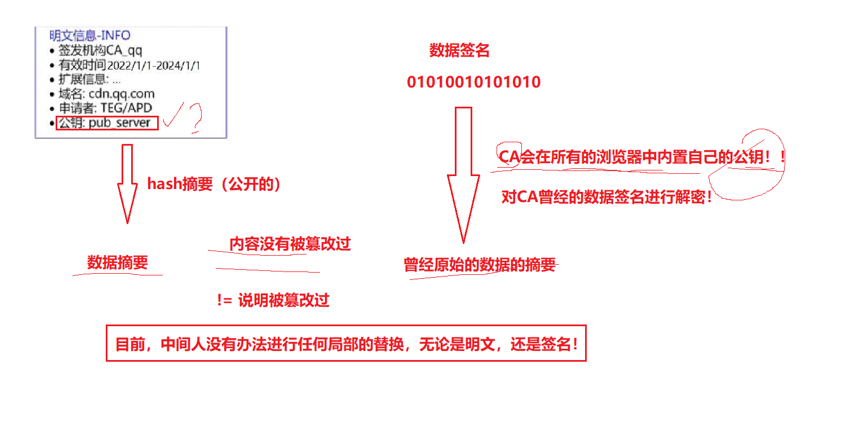

校验流程图

一、签名流程(左边)

1. 算哈希:对原始数据,用“散列函数(比如 MD5、SHA )”生成固定长度的哈希值(散列值,如 101100110101 ) 。作用:把任意长数据压缩成短串,当数据“指纹”。

2. 私钥加密:用签名者的私钥,加密这个哈希值,生成签名(如 11110101110 ) 。作用:私钥只有自己有,加密后证明“这是我签的”。

3. 打包发送:把 原始数据 + 签名 + 认证信息(可选,证明身份的证书 ) ,一起打包成“数字签名的数据”,发给别人。

二、验证流程(右边)

1. 拆包取数:收到“数字签名的数据”,拆分出 原始数据、签名 。

2. 重算哈希:对原始数据,用同样的散列函数,重新算哈希值(得到 101100110101 )。

3. 公钥解密:用签名者的公钥,解签名里的哈希值(得到 101100110101 )。

4. 对比判断:对比“重算的哈希值”和“解密得到的哈希值”:

- 一致 → 数据没被篡改,且是用对应私钥签名的(身份合法 )。

- 不一致 → 数据被改过,或签名是假的。

一句话总结逻辑

签名:数据→哈希(指纹)→私钥加密指纹(签名)→打包发出去

验证:收到包→拆出数据和签名→数据重算哈希→公钥解签名哈希→对比哈希,一致就合法

(核心是“私钥签名、公钥验真”,靠非对称加密保证身份,哈希保证数据没被改~)

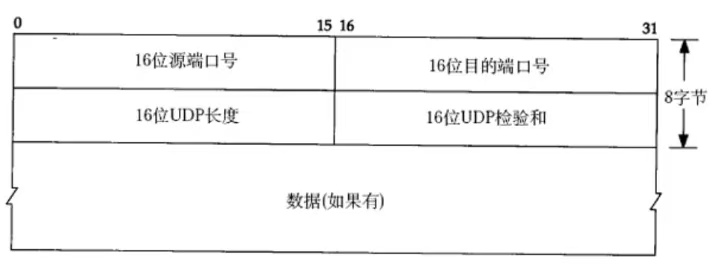

udp协议格式

数据长度=UDP长度-8

如果udp校验和错误,其内容会被抛弃;

特点

1.无连接: 知道对端的IP和端口号就直接进行传输, 不需要建立连接;(不同于tcp,不需要connect)

2.不可靠: 没有确认机制, 没有重传机制; 如果因为网络故障该段无法发到对方, UDP协议层也不会给应用层返回任何错误信息;

3.面向数据报: 不能够灵活的控制读写数据的次数和数量(应用层交给UDP多长的报文, UDP原样发送, 既不会拆分, 也不会合并;用UDP传输100个字节的数据:如果发送端调用一次sendto, 发送100个字节, 那幺接收端也必须调用对应的一次recvfrom, 接收100个字节; 而不能循环调用10次recvfrom, 每次接收10个字节,如果超过最大接受上线,需要分批传输);

UDP缓冲区

UDP没有发送缓冲区. 调用sendto会直接交给内核, 由内核将数据传给网络层协议进行后续的传输动作;

UDP具有接收缓冲区. 但是这个接收缓冲区不能保证收到的UDP报的顺序和发送UDP报的顺序一致; 如果缓冲区满了, 再到达的UDP数据就会被丢弃;

udp既能收又能发的特性为全双工。

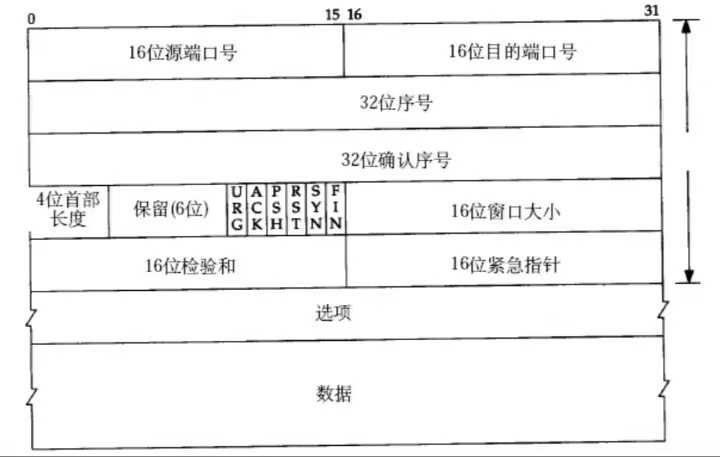

tcp协议格式

分析

32位序号及确认序号

在TCP协议中,32位序号和确认序号是保证数据可靠传输的核心机制,以下是关键信息:

32位序号

- 作用:标识发送端所发送数据字节流的位置,确保数据按序传输、无重复。

- 定义:每个字节的数据都被分配一个唯一的32位序号(范围0~2³²-1)。

- 初始序号(ISN):连接建立时,双方会随机生成一个初始序号,避免因历史数据残留导致混淆。

- 示例:若初始序号为100,发送一个10字节的数据包,其序号为100,下一个数据包的序号则为110(100+10)。

32位确认序号

- 作用:告知发送端已成功接收的数据字节位置,用于确认数据并请求后续数据。

- 定义:确认序号的值 = 已接收的最后一个字节的序号 + 1,表示期望接收的下一个字节序号。

- 示例:若接收端收到序号为100的10字节数据(即100~109),则确认序号为110,说明“已收到109及之前的所有数据,下一步请发110开始的内容”。

两者配合实现了TCP的可靠传输:序号确保数据有序,确认序号确保数据不丢失,是TCP面向连接、可靠通信的基础。

TCP的序号和确认序号之所以不能用一个字段(或“表”)表示,核心原因是它们承担的角色、作用对象和逻辑含义完全不同,属于两个独立的通信维度,具体可从以下角度理解:

- 角色不同:序号是发送端标识自己发出的数据位置(“我发的是从X开始的数据”);确认序号是接收端告知发送端“我已经收到了哪些数据,你接下来该发什么”。两者分别对应“发送”和“接收确认”两个方向的逻辑,无法合并。

- 作用对象不同:序号针对的是本地发送的字节流,由发送端主动生成,随数据一起传递;确认序号针对的是对端发送的字节流,由接收端根据已接收的数据计算得出,用于回应对端。一个是“自己发的”,一个是“告诉对方我收到的”,对象完全分离。

- 逻辑独立:在TCP双向通信中,双方同时既是发送端也是接收端。例如A向B发送数据时用序号,B向A回复时既用自己的序号(发B的数据),也用确认序号(告诉A“我收到你的数据到哪了”)。如果合并为一个字段,会导致双方的发送和确认逻辑混乱,无法区分“自己发的位置”和“对端该发的位置”。

简单说,序号是“我发了啥”,确认序号是“你该发啥”,两者功能互补但逻辑独立,必须分开表示才能实现TCP双向、可靠的通信机制。

4位首部

0000~1111(0-15)单位4字节;及范围位0-60字节。

TCP首部包含可选字段(如选项和填充),长度不固定(基础首部20字节,加可选字段后最长60字节)。接收端需要通过这个字段确定首部的结束位置,从而区分首部和数据部分(“哪里是首部,哪里开始是数据”)。

6位标志位

在客户端与服务端数据传输过程中,不同的报头会在不同的传输层级进行解除,而这些标识符是为了更好的区分不同报头

- URG(Urgent):紧急指针有效标志位。当URG = 1时,表示报文中包含紧急数据,接收端应尽快将数据推送到应用层,同时紧急指针字段生效,用于指示紧急数据的位置。

- ACK(Acknowledgment):确认标志位。若ACK = 1,表明确认序号有效,用于确认收到的报文,通常除了第一个连接请求报文外,其他报文大多会将该位置为1。

- PSH(Push):推送标志位。当PSH = 1时,通知接收端不要将报文缓存,而是立即将数据交付给应用层处理。

- RST(Reset):重置标志位。若RST = 1,意味着要求对方重新建立连接,常用于断开异常连接或拒绝无效连接请求。

- SYN(Synchronization):同步标志位。在TCP三次握手过程中,客户端发送的第一个连接请求报文会将SYN置为1,用于初始化连接并同步序号。

- FIN(Finished):结束标志位。当FIN = 1时,表明发送端已发送完数据,请求关闭连接,常用于TCP四次挥手过程中通知对方本端即将关闭连接。

16位窗口大小

TCP报头中的16位窗口大小字段用于指定接收方的缓冲区大小,告知发送方自己还有多少缓冲空间可以用来接收数据,主要用于流量控制和提高传输效率 。

16位紧急指针

紧急指针就像快递包裹上的“加急标签”,但它不光贴标签,还告诉你“加急内容到哪结束”。

- 当URG标志位(相当于“加急”开关)打开时,紧急指针才有用。

- 它的值是个数字,比如5。

- 结合当前包裹的“起始序号”(比如100),100 + 5 = 105,意思就是:从100开始,到104为止的这5个字节是紧急数据,接收方得先处理这部分,剩下的再慢慢处理。

简单说:URG=1时,紧急指针+序号=紧急数据结束的下一个位置,帮接收方快速找到“要先处理的内容”。