8.1.3 TiDB集群方案雨Replication原理

Raft 共识算法

分布式一致性算法中比较有代表性的有 Raft 和 Paxos;其中 ZooKeeper 基于 Paxos(zab paxos的变种);Raft 共识算法 提供了几个重要的功能:

-

Leader(主副本) 选举

-

成员变更(如添加副本、删除副本、转移 Leader 等操作)

-

日志复制

TiKV 利用 Raft 来做数据复制,每个数据变更都会落地为一条 Raft 日志,通过 Raft 的日志复制功能,将数据安全可靠地同步 到复制组的每一个节点中。不过在实际写入中,根据 Raft 的协 议,只需要同步复制到大多数节点,即可安全地认为数据写入成功。

Region

TiKV 可以看做是一个巨大的有序的 KV Map,那么为了实现存 储的水平扩展,数据将被分散在多台机器上。

对于一个 KV 系统,将数据分散在多台机器上有两种比较典型的 方案:

-

Hash:按照 Key 做 Hash,根据 Hash 值选择对应的存储节 点。

-

Range:按照 Key 分 Range,某一段连续的 Key 都保存在一 个存储节点上。

TiKV 选择了第二种方式,将整个 Key-Value 空间分成很多段, 每一段是一系列连续的 Key,将每一段叫做一个 Region,并且 会尽量保持每个 Region 中保存的数据不超过一定的大小,目前 在 TiKV 中默认是 96MB。每一个 Region 都可以用 [StartKey, EndKey) 这样一个左闭右开区间来描述。

将数据划分成 Region 后,TiKV 将会做两件重要的事情:

-

以 Region 为单位,将数据分散在集群中所有的节点上,并 且尽量保证每个节点上服务的 Region 数量差不多。这是 PD Server 的主要工作;

-

以 Region 为单位做 Raft 的复制和成员管理。复制过程中 Replica 之间是通过 Raft 来保持数据的一致,一个 Region 的多个 Replica 会保存在不同的节点上,构成一个 Raft Group。其中一个 Replica 会作为这个 Group 的 Leader, 其他的 Replica 作为 Follower。默认情况下,所有的读和写 都是通过 Leader 进行,读操作在 Leader 上即可完成,而 写操作再由 Leader 复制给 Follower。

Raft 算法详解

运行机理

关于 Raft 算法几个问题:

-

为什么是大多数? 只能选举出一个 leader;

-

Raft 有哪些流程? 主要包含 leader 选举以及日志复制;

-

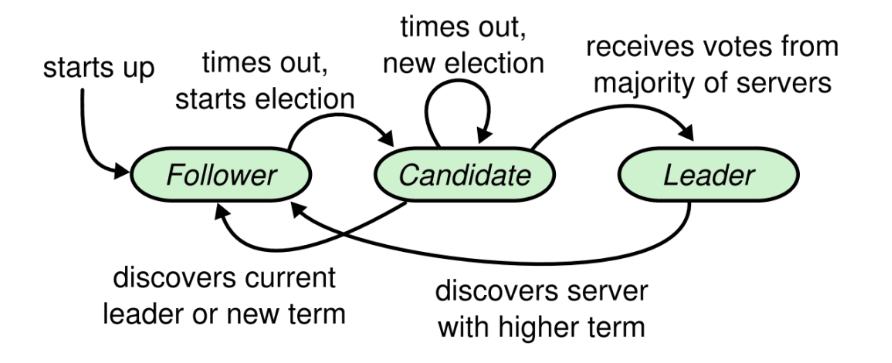

Raft 选举过程中有哪些对象?它们之间状态如何转换? 主要对象为:follower、candidate、leader; follower 当选举超时时间过期,则自动成为 candidate; candidate 会主动给自己投票;转而向其他节点发送拉票广 播;当自身选票超过半数以上将成为leader; leader 会定时向其他节点同步自身的变化信息;如果 leader 发现有比自身更高的选举任期,则自己马上下台成为 follower,并接收新的 leader 的数据变更同步; 每个人只有一张选票,只有成为 candidate 才能给自己投 票;如果自己是 follower 并且收到其他 candidate 的拉票, 那么会给第一个给自己拉票的候选者投票,此时会重置自身 的选举超时;

-

Raft 怎么成为候选者? 每个节点通过各自随机选举超时,先到达选举超时的节点先 成为候选者;

-

选举超时时间过期会做哪些操作?1. 将选举任期加一; 2. 重新随机一个选举超时(避免出现有相同的选举超时节 点,从而避免平票的情况产生); 3. 成为 candidate; 4. 如果之前是平票,在 candicate 状态下选举超时,则此 时还会将上轮选举的选票重置;

-

follower 接收到其他节点发送的信息,会怎么处理? 如果收到 candidate 的拉票,那么 follower 会向第一次接收 到的拉票所属 candidate 发送投票,并将自己的任期设置为 该 candidate 的任期;同时会重置自身选举超时和心跳超时;

分布式事务

TiDB 中分布式事务采用的是 Percolator 的模型;Percolator 是 Google 在 OSDI 2010 的一篇 论文 中提出的在一个分布式 KV 系统上构建分布式事务的模型,其本质上还是一个标准的 2PC (2 Phase Commit),2PC 是一个经典的分布式事务的算法。 但是 2PC 一般来说最大的问题是事务管理器(Transaction Manager)。在分布式的场景下,有可能会出现第一阶段后某 个参与者与协调者的连接中断,此时这个参与者并不清楚这个事务到底最终是提交了还是被回滚了,因为理论上来说,协调 者在第一阶段结束后,如果确认收到所有参与者都已经将数据 落盘,那么即可标注这个事务提交成功。然后进入第二阶段, 但是第二阶段如果某参与者没有收到 COMMIT 消息,那么在这 个参与者复活以后,它需要到一个地方去确认本地这个事务后 来到底有没有成功被提交,此时就需要事务管理器的介入。这 个事务管理器在整个系统中是个单点,即使参与者,协调者都 可以扩展,但是事务管理器需要原子的维护事务的提交和回滚状态。

Percolator 模型的写事务流程:

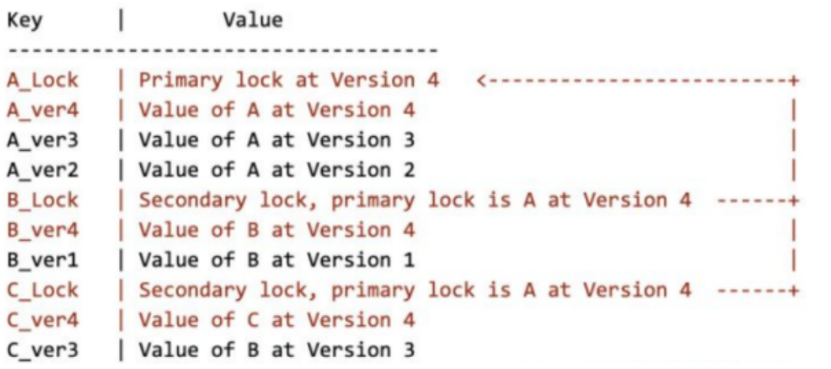

每当事务开始,协调者(在 TiDB 内部的 tikv-client 充当这个角 色)会从 PD leader 上获取一个 timestamp,然后使用这个 ts 作为标记这个事务的唯一 id。标准的 Percolator 模型采用的是 乐观事务模型,在提交之前,会收集所有参与修改的行(keyvalue pairs),从里面随机选一行,作为这个事务的 Primary row,剩下的行自动作为 secondary rows,这里注意, primary 是随机的,具体是哪行完全不重要,primary 的唯一意 义就是负责标记这个事务的完成状态。在选出 Primary row 后, 开始走正常的两阶段提交,第一阶段是上锁+写入新的版 本,所谓的上锁,其实就是写一个 lock key。

Percolator 示例

比如一个事务操作 A、B、C,3 行。在数据库中的原始 Layout 如下:

Key | Value

---------------------------------------

A_ver3 | Value of A at Version 3

A_ver2 | Value of A at Version 2

B_ver1 | Value of B at Version 1

C_ver3 | Value of C at Version 3 假设我们这个事务要 Update (A, B, C, Version 4),第一 阶段,我们选出的 Primary row 是 A,那么第一阶段后,数据 库的 Layout 会变成:

上面这个只是一个释义图,实际在 TiKV 做了一些优化,但是原 理上是相通的。上图中标红色的是在第一阶段中在数据库中新 写入的数据,可以注意到,A_Lock、B_Lock、C_Lock 这几个 就是所谓的锁,大家看到 B 和 C 的锁的内容其实就是存储了这 个事务的 Primary lock 是谁。在 2PC 的第二阶段,标志事务是 否提交成功的关键就是对 Primary lock 的处理,如果提交 Primary row 完成(写入新版本的提交记录+清除 Primary lock),那么表示这个事务完成,反之就是失败,对于 Secondary rows 的清理不需要关心,可以异步做(为什么不需 要关心这个问题?)。利用了原子性;

Percolator 是采用了一种化整为零的思路,将集中化的事务状 态信息分散在每一行的数据中(每个事务的 Primary row 里),对于未决的情况,只需要通过 lock 的信息,顺藤摸瓜找 到 Primary row 上就能确定这个事务的状态。

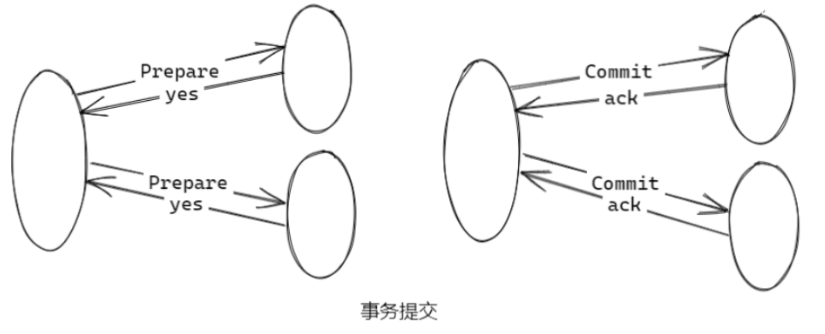

两阶段提交

二阶段提交是将事务的提交过程分成了两个阶段来进行处理; 目的是使分布式系统架构下的所有节点在进行事务处理过程中 能够保持原子性和一致性;二阶段提交能够非常方便地完成所 有分布式事务参与者的协调,统一决定事务的提交或回滚;

-

阶段一:提交事务请求

1. 事务询问 向所有的参与者发送事务内容,询问是否可以执行事务提交 操作,并开始等待各参与者的响应;

2. 执行事务 各参与者节点执行事务操作,并将 “undo” 和 “redo” 信息记 录在事务日志中;

3. 各参与者向协调者反馈事务询问的响应 执行成功,返回 yes 响应;执行失败,返回 no 响应;

-

阶段二:执行事务提交(根据反馈决定是否进行事务提交)

执行事务提交(全是 yes 响应)

-

发送提交请求 协调者向所有参与者节点发出 Commit 请求;

-

事务提交 参与者收到 Commit 请求后,会正式执行事务提交操 作,并在提交操作之后释放在整个事务执行期间占用的资源;

-

反馈事务提交结果 参与者完成事务后,向协调者发送 ack 消息;

-

完成事务 协调者接收到所有参与者反馈的 ack 消息后,完成事务;

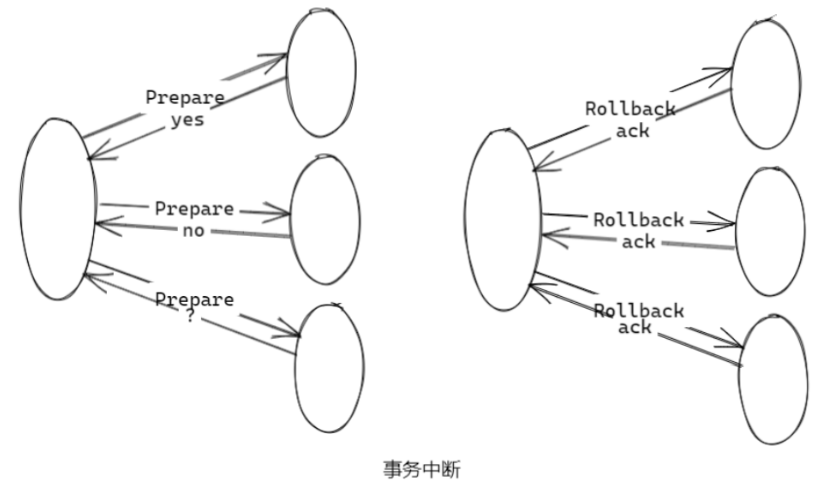

中断事务(只要有一个 no 响应)

-

发送回滚请求 协调者向所有参与者节点发出 Rollback 请求;

-

事务回滚 参与者接收到 Rollback 请求后,会利用 “Undo” 信息执 行事务回滚,并在回滚后释放整个事务执行期间占用的资 源;

-

反馈事务回滚结果 参与者在完成事务回滚之后,向协调者发送 ack 消息;

-

中断事务 协调者接收到所有参与者反馈的 ack 消息后,完成事务中断;

总的来说,二阶段提交将一个事务的处理过程分为了投票和执 行两个阶段;核心是对每个事务都采用先尝试后提交的处理方式。

两阶段提交是完全一致的强一致性,所有都要同意,只要有一个不同意就要回滚

隔离级别

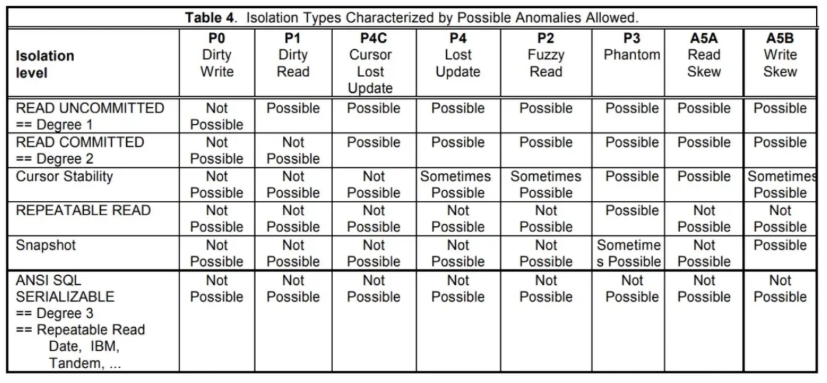

最早的 ANSI SQL-92 提出了至今为止仍然是应用最广的隔离级 别定义,读提交、可重复读、可序列化。但是 「A Critique of ANSI SQL Isolation Levels」这篇文章指出了 ANSI SQL-92 的 缺陷,并对其做出了补充。「Generalized Isolation Level Definitions」这篇文章,指出了此前对隔离级别定义重度依赖 数据库的实现,并且提出了与实现无关的隔离级别定义。

隔离级别定义的是数据库事务间的隔离程度;

ANSI SQL-92 提出了最经典的隔离级别定义如下:

| 隔离级别 | 脏读 | 不可重复读 | 幻读 |

| Read Uncommitted | Yes | Yes | Yes |

| Read Committed | No | Yes | Yes |

| Repeatable Read | No | No | Yes |

| Serializable | No | No | No |

ANSI SQL-92 所给出的隔离级别的定义被广泛使用,但也造成 了今天隔离级别指代混乱的现象,其原因在于这一套定义是不 够严谨的;「A Critique of ANSI SQL Isolation Levels」这篇文 章指出了 ANSI SQL-92 所遗漏的一些问题,同时针对 ANSI SQL-92 的隔离级别在数据库实现之下提出了更高的要求,最后,这篇文章给出了 Snapshot Isolation 的隔离级别。

Snapshot Isolation

1995年 Hal Berenson 等人在《A critique of ANSI SQL Isolation levels》中提出了 Snapshot Isolation 的概念。

-

事务的读操作从 Committed 快照中读取数据,快照时间可以是 事务的第一次读操作之前的任意时间,记为StartTimestamp;

-

事务准备提交时,获取一个 CommitTimestamp,它需要比现 存的 StartTimestamp 和 CommitTimestamp 都大;

-

事务提交时进行冲突检查,如果没有其他事务在 [StartTS, CommitTS] 区间内提交了与自己的 WriteSet 有交集的数据,则 本事务可以提交;

-

这里阻止了 Lost Update 异常; SI 允许事务用很旧的 StartTS 来执行,从而不被任何的写操作阻塞,或者读一个历史数据;

-

当然,如果用一个很旧的 CommitTS 提交,大概率是会 Abort 的;

Write Skew(写偏序)

| Txn1 | Txn2 |

| r(x, 10) | |

| r(y, 20) | |

| w(y, 10) | |

| w(x, 20) | |

| commit | commit |

| r(x, 20) | |

| r(y, 10) |

Write Skew 是两个事务在写操作上发生的异常,上图表示了 Write Skew 现象,即 T1 尝试把 x 的值赋给 y,T2 尝试把 y 的 值赋给 x,如果这两个事务 Serializable 的执行,那么在结束之 后 x 和 y 应该拥有一样的值,但是在 Write Skew 中,并发操作 使得他们的值互换了。

MVCC

设想这样的场景:两个客户端同时去修改一个 Key 的 Value, 如果没有数据的多版本控制,就需要对数据上锁,在分布式场 景下,可能会带来性能以及死锁问题。TiKV 的 MVCC 实现是通 过在 Key 后面添加版本号来实现。

Key1_Version3 -> Value

Key1_Version2 -> Value

Key1_Version1 -> Value

……

Key2_Version4 -> Value

Key2_Version3 -> Value

Key2_Version2 -> Value

Key2_Version1 -> Value

……

KeyN_Version2 -> Value

KeyN_Version1 -> Value 注意,对于同一个 Key 的多个版本,版本号较大的会被放在前 面,版本号小的会被放在后面,这样当用户通过一个 Key + Version 来获取 Value 的时候,可以通过 Key 和 Version 构造 出 MVCC 的 Key,也就是 Key_Version。然后可以直接通过 RocksDB 的 SeekPrefix(Key_Version) API,定位到第一个 大于等于这个 Key_Version 的位置。

列式存储 TiFlash

TiDB 是一款分布式 HTAP 数据库,它目前有两种存储节点,分 别是 TiKV 和 TiFlash。TiKV 采用了行式存储,更适合 TP 类型 的业务;而 TiFlash 采用列式存储,擅长 AP 类型的业务。

TiFlash 通过 Raft 协议从 TiKV 节点实时同步数据,拥有毫秒级 别的延迟,以及非常优秀的数据分析性能。它支持实时同步 TiKV 的数据更新,以及支持在线 DDL。我们把 TiFlash 作为 Raft Learner 融合进 TiDB 的 raft 体系,将两种节点整合在一个 数据库集群中,上层统一通过 TiDB 节点查询,使得 TiDB 成为 一款真正的 HTAP 数据库。

TiFlash 研发了新的列存引擎 Delta Tree。它可以在支持高 TPS 写入的同时,仍然能保持良好的读性能;

整体架构

Delta Tree 的架构设计充分参考了 B+ Tree 和 LSM Tree 的设 计思想。从整体上看,Delta Tree 将表数据按照主键进行 range 分区,切分后的数据块称为 Segment;然后 Segment 内部则采用了类似 LSM Tree 的分层结构。分区是为了减少每个 区的数据量,降低复杂度。

Segment

Segment 的切分粒度通常在150 万行左右,远超传统 B+ Tree 的 Leaf Node 的大小。Segment 的数量在一台机器上通常在 10 万以内,所以我们可以把 Segment 的元信息完全放在内 存,这简化了工程实现的复杂度。和 B+ Tree 的叶子节点一 样,Segment 支持 Split、Merge。在初始状态,一张表只存在 一个 range 为 [-∞, +∞) 的 Segment。

Levels LSM-Tree

在 Segment 内部,通过类似 LSM Tree 的分层的方式组织数 据。 因为 Segment 的数据量相对于其他 LSM Tree 实现要小的 多,所以 Delta Tree 只需要固定的两层,即 Delta Layer 和 Stable Layer,分别对应 LSM Tree 的 L0 和 L1。我们知道对于 LSM Tree 来说,层数越少,写放大越小。默认配置下,Delta Tree 的理论写放大(不考虑压缩)约为 19 倍。因为列式存储连续存储相同类型的数据,天然对压缩算法更加友好,在生产 环境下,Delta Tree 引擎常见的实际写放大低于 5 倍。

Pack

Segment 内部的数据管理单位是 Pack,通常一个 Pack 包含 8K 行或者更多的数据。关系型数据库的 schema 由多个列定义组 成,每个列定义包括 column name,column id,column type 和 default value 等。由于支持 DDL,比如加列、删列、 改数据类型等操作,所以不同的 Pack schema 有可能是不一样 的。Pack 的数据也由列数据(column data)组成,每个列数 据其实就是一维数组。Pack 除了主键列 Primary Keys(PK) 以及 schema 包含的列之外,还额外包含 version 列和 del_mark 列。version 就是事务的 commit 时间戳,通过它来实现 MVCC。del_mark 是布尔类型,表明这一行是否已经被删除。

将 Segment 数据分割成 Pack 的作用是,可以以 Pack 为 IO 单 位和索引过滤单位。在数据分析场景,从存储引擎获取数据的 方式都是 Scan。为了提高 Scan 的性能,通常我们的 IO 块要比 较大,所以每次读 IO 可以读一个或者多个 Pack 的数据。另外 通常在分析场景,传统的行级别的精确索引通常用处不大,但 是我们仍然可以实现一些简单的粗糙索引,比如 Min-Max 索 引,这类索引的过滤单位也是 Pack。

在 TiDB 的架构中,TiKV 的数据是以 Region 为调度单位, Region 是数据以 range 切分出来的虚拟数据块。而 Delta Tree 的 Pack 内部的数据是以 (PK, version) 组合字段按升序排序 的,与 TiKV 内的数据顺序一致。这样可以让 TiFlash 无缝接入 TiDB 集群,复用原来的 Region 调度机制。

Delta Layer

Delta Layer 相当于 LSM Tree 的 L0,它可以认为是对 Segment 的增量更新,所以命名为 Delta。与 LSM Tree 的 MemTable 类似,最新的数据会首先被写入一个称为 Delta Cache 的数据结构,当写满之后会被刷入磁盘上的 Delta Layer。而当 Delta Layer 写满之后,会与 Stable Layer 做一次 Merge(这个动作称为 Delta Merge)得到新的 Stable Layer。

Stable Layer

Stable Layer 相当于 LSM Tree 的 L1,是存放 Segment 的大部 分数据的地方。它由一个不可修改的文件存储,称为 DTFile。 一个 Segment 只有一个 DTFile。Stable Layer 同样由 Pack 组 成,并且数据以 (PK, version) 组合字段按升序排序。不一样 的是,Stable Layer 中的数据是全局有序,而 Delta Layer 则只 保证 Pack 内有序。原因很简单,因为 Delta Layer 的数据是从 Delta Cache 写下去的,各个 Pack 之间会有重复数据;而 Stable Layer 的数据则经过了 Delta Merge 动作的整理,可以 实现全局有序。

当 Segment 的总数据量超过配置的容量上限,就会以 Segment range 的中点为分裂点,进行 split,分裂成两个 Segment;如果相邻的两个 Segment 都很小,则可能会被 merge 在一起,变成一个 Segment。

Delta Cache

为了缓解高频写入的 IOPS 压力,我们在 Delta Tree 的 Delta Layer 中设计了内存 cache,称为 Delta Cache。更新会先写入 Delta Cache,写满之后才会被 flush 到磁盘。而批量写入是不 需要写 Delta Cache 的,这种类型的数据会被直接写入磁盘。 Delta Tree 并没有在写入数据的之前写 WAL;而是充分利用 TiDB 中使用的 Raft 协议;在 Raft 协议中,任何一个更新,会 先写入 Raft log,等待大多数副本确认之后,才会将这个更新应 用到存储引擎;在这里 TiFlash 直接利用了 Raft log 实现 WAL,即在 flush 之后才更新 raft log applied index。

构建 TiFlash 副本

TiFlash 接入 TiKV 集群后,默认不会开始同步数据。可通过 MySQL 客户端向 TiDB 发送 DDL 命令来为特定的表建立 TiFlash 副本:

ALTER TABLE table_name SET TIFLASH REPLICA count;查看同步记录

可通过如下 SQL 语句查看特定表(通过 WHERE 语句指定,去 掉 WHERE 语句则查看所有表)的 TiFlash 副本的状态:

SELECT * FROM information_schema.tiflash_replica WHERE TABLE_SCHEMA = '' and TABLE_NAME = ''; 使用 TiDB 读取 TiFlash

对于创建了 TiFlash 副本的表,TiDB 优化器会自动根据代价估 算选择是否使用 TiFlash 副本。具体有没有选择 TiFlash 副本, 可以通过 desc 或 explain analyze 语句查看,例如:

desc select count(*) from test.t;cop[tiflash] 表示该任务会发送至 TiFlash 进行处理。如果没 有选择 TiFlash 副本,可尝试通过 analyze table 语句更新统 计信息后,再查看 explain analyze 结果。

手工强制 TiDB 读取 TiFlash

select /*+ read_from_storage(tiflash[table_name]) */ ... from table_name; 参考连接:https://github.com/0voice