合同审核:法务的“冰与火之歌”,如何唱出企业安全新篇章?

深夜,法务部的灯还亮着。

张法务疲惫地揉着太阳穴,面前是第N次被退回的合同修改意见——强势甲方那句“条款一个字都不能动”,像冰冷的铁壁。

另一边,业务同事发来一份“小小调整”的合同范本,打开一看,核心条款已被改得面目全非。这一幕,是否也是你的日常?

这不仅是法务的困境,更是企业高效运营与风险防控的核心痛点。合同审核的战场,非标合同与范本合同两大场景,正让企业付出高昂的隐性成本。

冰与火的日常:合同审核的双重战场

在中大型企业的风控前线,合同审核正经历着 "冰与火" 的淬炼:

冰之境:

非标合同中的“乙方之痛” — 专业意见撞上“不可修改”的铁壁

强势甲方的“金钟罩”:大型项目、关键客户合同谈判中,“此乃标准条款,不可修改”成为甲方常用盾牌。法务从法律合规角度指出的支付风险、责任限制漏洞、知识产权隐患等,常被轻飘飘驳回。

专业与现实的撕裂:明明看到“坑”,却被迫闭眼签字。法务价值被削弱,沦为流程盖章工具,企业风险敞口却在无声扩大。每一次无奈的妥协,都在为未来的纠纷或损失埋下伏笔。 决策者们,这真的是可接受的“业务成本”吗?

火之域:

范本合同的“信任崩塌” — 精心编纂,难抵业务“灵活”一刀

范本的心血与愿景:法务团队投入大量精力,结合最新法规、判例与企业实际,打磨出严谨、平衡的合同范本,旨在提升效率、统一风控标准。

“灵活”变通的代价:业务部门为促成交易、满足客户“特殊”要求,常擅自删除关键责任条款、放宽验收标准、或承诺无法兑现的服务条款。范本形同虚设,风控底线在“业务灵活性”面前节节败退。 精心构筑的风险防线,被内部轻易洞穿。

双重困境下的深层拷问:谁之过?

效率与风控的失衡?

法务资源有限,手工审核海量非标合同效率低下,被迫“抓大放小”。范本被篡改,源于缺乏便捷的差异化审批路径与留痕机制。

协同的断层?

法务、业务、管理层目标不一致、语言不通。法务讲“风险”,业务要“成交”,决策者看“结果”。信息孤岛加剧了摩擦与妥协。

技术支撑的缺失?

依赖邮件、纸质文档、基础文档管理系统?合同版本混乱、修改痕迹难追踪、关键条款状态不可视、风险数据无法沉淀分析。IT部门有心赋能,却受困于“烟囱式”旧系统。

破局之道

从“人扛”到“智能协同”的合同管理跃迁

企业决策者、法务、IT是时候联手,将合同管理从成本中心转化为价值中心:

- 标准化 + 灵活审批流(IT 与法务共建)

建立企业级合同范本库,集成智能起草工具:当业务需修改核心条款时,系统自动触发预设的升级审批流(法务负责人、相关业务高管),确保风险可知可控,同时不阻塞合理业务需求。

- AI驱动的风险快筛(IT 赋能法务)

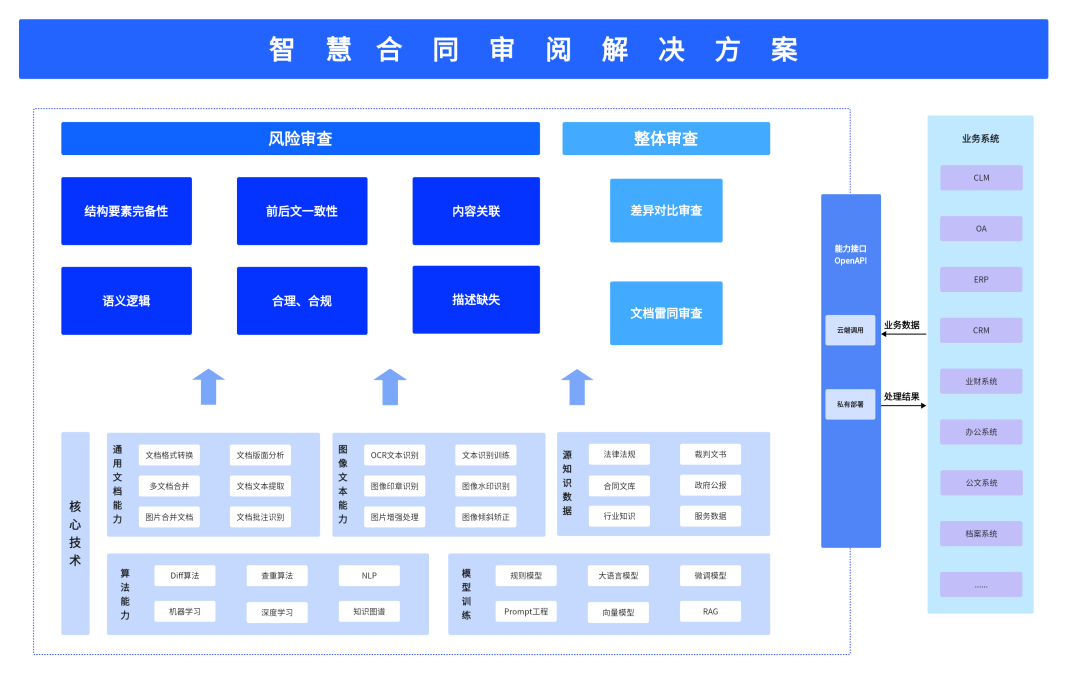

部署合同智能审查(CLM)系统:AI引擎秒读非标合同,自动标红异常条款(如过严赔偿、知识产权归属不清),附上法规依据与修改建议。法务聚焦于高价值谈判与策略,效率与专业权威双提升。

- 打破协同壁垒

在统一平台内,法务批注、业务反馈、审批决策清晰留痕、即时触达:建立基于共同规则的合同语言,化解部门墙。

案例分享

某制造业巨头引入智能CLM后:

非标合同审核效率提升 60%,法务资源更多投入高风险项目谈判。

范本使用合规率从 不足70% 跃升至 95%+,核心条款篡改现象基本杜绝。

高管层通过合同风险仪表盘,季度规避潜在损失超 千万级。

合同审核不应是法务的“冰与火之歌”,而应是企业稳健前行的协奏曲。

当非标合同不再意味着被动妥协,当范本合同真正成为守护利益的基石,企业运营的安全性与敏捷性才能兼得。

是时候重新审视:您的合同管理,是企业的“风险黑洞”,还是“价值引擎”? 从被动应对到主动掌控,答案就在技术与流程的革新之中。

申请企业智能合同解决方案