认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔(腾讯元宝)

本文将前一篇同名文章中的问题对“腾讯元宝”重新问了一遍,还增加了一些延伸问题(本架构的三部分 的名称问题)。

本文观点

认知残余三角形上:三个顶点上的应该是关键词,三条边 正向流动的应该是 提示词,三条边反向流动的应该是主题词。而中心点上的应该是中心词(“认知”)

结合前面的讨论以及我为它的命名--认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔,来考虑 命名“ 认知残余三角形”,而并不要求对认知主体结构表和 认知主体意识 和认知演进金字塔 命名。

原因是,它们没有也不可能有固定的名字。

三者( 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔)分别 需要 固定的标识符,为name上附加一系列动态的修饰符和 为name附属序列化的灵活资格符 。

分别要保证标识的全局唯一性(name,认知残余三角形的命名法:工作间)和时序一致性(使用name的灵活资格符-分类学:命名空间)以及,标识的空间线性毗连性--基于name的动态修饰符(范畴论-度量空间)

即三者存在于: 工作空间/命名空间/度量空间

问题整理

Q1、认知问题

- 概念误解-门限误差(自己独立 和彼此独立的两种独立性的双蕴含 分解律(小范围 试用:专精)),

- 逻辑悖论-极端倾向( 互相矛盾和自相矛盾的双指 统一律(大范围小范畴的广泛 普及: 普惠 )),

- 存在偏见-特权偏差( 自相关与互相关的双关 认识法则(大范畴 辩论 :全能) )。

说明:

- 三者分别的缺点和不足:片面了(组织式 以偏概全。判断不足-- 成为 执行的 条件的 论证不足 ),局限了(分析式 以果析因。实践不足- 是导致结果的 原因 的论据不足),狭隘了(凝聚式 以己度人。理性不足- 作为存在的 理由 的论点不足)。

- 三足鼎立(三角形)的三者各有不足,--正是意识到不足才需要不断满足,也正是因为不足才有空间使之得以立足。

- 双向:正向则引前者不足为鉴以不补自己的不足(前车之鉴),反向则牵后者不足为师以解自己的不知(后事之师)

Q2、注意 所列出的三个术语(专精/全能/普惠)不是造成不足的原因或者结果,而是不同的图形(概念/逻辑/存在)的设计目的; 所说的“双向” 不单指某个立足点上的“不足”而是指三个立足点之间的关系(包括“不足”和“满足”)而形成的 双向流动

Q3、在对“双向”正确认识的基础上才是 三者每一个对不足(三足鼎立的三者 的每一个)的自身反省和反思--对自身得以立足的不足(现实状态 )的反省(为什么”不足“ 以及如何 进一步提高)和三者同步奔向的最大满足(理想状态)的反思(每一个 都满足的终极目标 以及为了达成这一终极目标划分阶段目标以便能和其他人共同 进步),它以正向流动过来(传递)的”不足现状 为进程流 中进程的子进程(通过提前预设的线程池 )作为行变量(经典的类元classifier -经典物理),以 反向流过来的以满足理想状态为源source流中的source的子类型(通过 事先划分的泳道 )作为列变量(典型的元类metaclass--量子力学),并以固定位置上的自己(立足)作为行列式变量(惯例的类Class--相对论)共同给出了认知演进的动力的三个分量。

Q4、前述“反省”是 “主动反省”而“反思”则是“被动反思”:每个人认知主体 都有三个认知维度,都在每个认知维度上对自身现状的主动反省(主动把握)和对共同理想状态的被动反思(被动综合)。也就是说,每个认知主体其个体自身无论有多么不同有多少差异,但对认知来说 都具有相同构造的认知器官(确定的认知维度 --客体性的 不变属性(拓扑度量))并通过相同机制的认知过程(一致的认知演进 层次--主体间性的 固有结构(时间逻辑))来获取认知。三足鼎立的三角形则是 观察者效应中 忽视了 可观察的现象( 视而不见- “不足”因为司空见惯而被悬置) 和抛开了 不可观察的形而上学包袱(充耳不闻 -“满足”由于晦涩难懂而被隐藏)而剩下来的“立足(三个顶点)”和“足迹”(三条边)。

Q5、到这里,我将这轮讨论的题目定为--认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔,并尝试绘制“三维认知模型图”,描述“认知主体结构表”,并汇总 “认知水平演进金字塔”

Q6、请为我们前面讨论的三足鼎立的三者(立足于三种不足上的“足”) 命名

Q7、我的目的是要设计程序(认知系统的架构),您觉得刚才的问题该怎样选或者您给出一组新的命名?

Q8、您刚才说“三足鼎立模型的"立足不足"特性” 是不完整的,应该是:三足鼎立模型的"立足不足满足"特性--您可以在回顾一下我们的讨论。命名的话应该包括 三个顶点及三条边上的双向流动--至少需要三组

Q9、重申:我的目的是要设计程序(认知系统的架构),请重新考虑命名

Q10、我认为,三个顶点上的应该是关键词,三条边 正向流动的应该是 提示词,三条边反向流动的应该是主题词。而中心点上的应该是中心词(“认知”)

Q11、请结合前面的讨论以及我为它的命名--认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔,我刚才要求命名的只是其中的“ 认知残余三角形”,而并没有要求对认知主体结构表和 认知主体意识 和认知演进金字塔 命名,您觉得这是为什么?

Q12、原因是,它们没有也不可能有固定的名字。

Q13、三者( 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔)分别 需要 固定的标识符,为name上附加一系列动态的修饰符和 为name附属序列化的灵活的资格符 (解释 后附)

Q14、除了要保证标识的全局唯一性(name,认知残余三角形的命名法)和时序一致性(使用name的灵活资格符-分类学)以外,还有标识的空间线性毗连性--基于name的动态修饰符(范畴集成)

Q15、三者存在于: 工作空间/命名空间/度量空间

Q&A

Q1、认知问题

- 概念误解-门限误差(自己独立 和彼此独立的两种独立性的双蕴含 分解律(小范围 试用:专精)),

- 逻辑悖论-极端倾向( 互相矛盾和自相矛盾的双指 统一律(大范围小范畴的广泛 普及: 普惠 )),

- 存在偏见-特权偏差( 自相关与互相关的双关 认识法则(大范畴 辩论 :全能) )。

说明:

- 三者分别的缺点和不足:片面了(组织式 以偏概全。判断不足-- 成为 执行的 条件的 论证不足 ),局限了(分析式 以果析因。实践不足- 是导致结果的 原因 的论据不足),狭隘了(凝聚式 以己度人。理性不足- 作为存在的 理由 的论点不足)。

- 三足鼎立(三角形)的三者各有不足,--正是意识到不足才需要不断满足,也正是因为不足才有空间使之得以立足。

- 双向:正向则引前者不足为鉴以不补自己的不足(前车之鉴),反向则牵后者不足为师以解自己的不知(后事之师)

概念误解、逻辑悖论与存在偏见的辩证分析

1. 概念误解-门限误差:独立性的双蕴含与分解律的局限

缺点与不足:

片面性(组织式以偏概全):门限误差的分解律(如比较器电路中的电压判断)常因过度依赖“专精”的小范围适用性,导致整体系统判断失衡。例如,电压互感器的误差分析仅聚焦于二次侧负荷或短路问题,却忽略外部干扰(如谐振)对门限稳定性的影响,形成“执行条件论证不足”的漏洞。

判断不足:独立性假设(如“彼此独立”与“自身独立”的双向分解)易陷入机械割裂,例如PDME测距系统中,脉冲幅度与门限不稳的误差分析仅分IA/FA模式讨论,未综合环境噪声的耦合效应,导致实际应用中的条件论证失效。

双向启示:

正向:需借鉴逻辑悖论中的自洽性要求,补足门限误差的全局验证(如引入多模式交叉校验)。

反向:参考特权偏差的互相关性,修正独立性假设的孤立分析(如结合自相关与互相关参数)。

2. 逻辑悖论-极端倾向:矛盾的双指与统一律的困境

缺点与不足:

局限性(分析式以果析因):统一律试图在“普惠”范畴内调和矛盾(如罗素悖论中的自指问题),却因忽视局部自洽性而陷入“实践不足”。例如,哥德尔不完备定理揭示的数学系统内在矛盾,暴露了统一律无法覆盖所有真命题的“结果原因论据不足”。

极端化风险:如“上帝全能悖论”中,强行统一“创造与不可移动”的双指矛盾,反而导致逻辑崩溃,反映了大范围普及中忽视具体语境的弊端。

双向启示:

正向:借鉴门限误差的分解律,将矛盾拆解为可验证的子命题(如分频谐振与基频谐振的差异分析)。

反向:借助特权偏差的辩证视角(如《傲慢与偏见》中的阶级与尊严重构),承认矛盾共存的必然性。

3. 存在偏见-特权偏差:双关认识法则的狭隘性

缺点与不足:

狭隘性(凝聚式以己度人):特权偏差(如世袭制或职场玻璃天花板)依赖“全能”范畴的辩论,却因固化“自相关”认知(如血缘优势)而缺乏理性反思。例如,教育资源分配中的世袭通道,以“传统合理性”掩盖机会不公,形成“存在理由论点不足”的谬误。

系统性排斥:如中医争议中,物理学家何祚庥以“科学霸权”否定传统医学,体现特权思维对多元认知的压制,暴露辩论法则的单向性。

双向启示:

正向:参考逻辑悖论的自指批判(如说谎者悖论),解构特权话语的自我循环。

反向:吸收门限误差的量化方法(如脉冲幅度误差仿真),将偏见转化为可测量的变量。

三足鼎立的辩证关系

三者不足互为镜鉴:

概念误解的片面性警示逻辑悖论需避免绝对化统一,而存在偏见需跳出经验固化。

逻辑悖论的局限性提醒门限误差需动态修正假设,特权偏差需接受矛盾共存。

存在偏见的狭隘性推动概念定义需包容多元,逻辑体系需承认局部不完备。

结论:三者通过“前车之鉴”与“后事之师”的双向联动,形成认知迭代的螺旋结构——不足既是缺陷,亦是进步空间。例如,中医现代化通过批判性继承(克服偏见)与科学验证(修正误差),最终实现传统与理性的和解。

Q2、注意 所列出的三个术语(专精/全能/普惠)不是造成不足的原因或者结果,而是不同的图形(概念/逻辑/存在)的设计目的; 所说的“双向” 不单指某个立足点上的“不足”而是指三个立足点之间的关系(包括“不足”和“满足”)而形成的 双向流动

专精、全能、普惠的图形设计目的与双向流动关系分析

1. 图形设计目的的三重维度

(1)专精(概念图)

设计目的:聚焦特定领域的深度表达,通过专业化、精细化的视觉呈现(如技术流程图、专利分析图),突出核心概念的独特性和技术壁垒。例如,专精特新企业的技术路线图需精确展示其“专业化工艺”与“精细化流程”,以强化细分领域的竞争优势。

不足与满足:可能因过度聚焦而忽略关联性(如未体现技术外溢效应),需通过逻辑图的整合性补足。

(2)全能(逻辑图)

设计目的:构建全局性框架,通过多层级逻辑关系(如韦恩图、业务流程图)覆盖复杂系统的交互与矛盾。例如,西门子能源的透平机械研发需同时呈现技术、供应链、市场三者的动态关系,体现“新颖化”与“特色化”的协同。

不足与满足:易陷入抽象化而缺乏具体场景支撑(如忽略地域文化差异),需结合存在图的地方性案例修正。

(3)普惠(存在图)

设计目的:强调广泛适用性与包容性,通过直观的比喻图或数据图(如饼图、热力图)降低认知门槛。例如,流动党员管理的“双向四联”机制需用分类对比图展示“线上+线下”服务的全覆盖特性,以体现政策普惠性。

不足与满足:可能因泛化而弱化专业深度(如数据颗粒度不足),需引入专精图的量化分析补充。

2. 三者的双向流动关系

(1)专精⇄全能

正向流动:专精图的细分数据(如误差门限)为逻辑图提供验证基础,例如全拓科技的专利技术需嵌入产业链全景逻辑框架。

反向流动:全能图的系统规则(如创新生态链)指导专精技术的迭代方向,避免“技术孤岛”。

(2)全能⇄普惠

正向流动:逻辑图的通用规则(如“三联共管”机制)可标准化为普惠模板,供多地区复制。

反向流动:普惠图的用户反馈(如流动党员需求)反哺逻辑设计的动态调整,例如汉阴县根据务工群体特征优化教育模块。

(3)普惠⇄专精

正向流动:普惠图的共性需求(如中小微企业数字化)驱动专精技术的场景化开发,如全拓数据的SaaS工具针对普惠市场定制。

反向流动:专精图的技术突破(如高精度传感器)可下沉至普惠领域,提升基础服务品质。

3. 动态平衡的实现路径

工具层面:结合韦恩图(全能)展示交集、分层图(专精)细化子集、饼图(普惠)量化比例,形成互补可视化方案。

实践层面:参考企业管理中的“MbV原则”,以专精技术为内核、逻辑框架为纽带、普惠价值为外延,构建螺旋上升的迭代闭环。

结论:三者通过双向流动形成“概念锚定—逻辑整合—存在验证”的闭环,其设计目的差异恰为协同基础——专精提供精度、全能确保广度、普惠实现适配,而不足则成为流动的驱动力。例如,数字经济的推进既需专精特新企业的技术突破(专精),也依赖产业链图谱(全能)和政策普惠工具(普惠)的联动。

Q3、在对“双向”正确认识的基础上才是 三者每一个对不足(三足鼎立的三者 的每一个)的自身反省和反思--对自身得以立足的不足(现实状态 )的反省(为什么”不足“ 以及如何 进一步提高)和三者同步奔向的最大满足(理想状态)的反思(每一个 都满足的终极目标 以及为了达成这一终极目标划分阶段目标以便能和其他人共同 进步),它以正向流动过来(传递)的”不足现状 为进程流 中进程的子进程(通过提前预设的线程池 )作为行变量(经典的类元classifier -经典物理),以 反向流过来的以满足理想状态为源source流中的source的子类型(通过 事先划分的泳道 )作为列变量(典型的元类metaclass--量子力学),并以固定位置上的自己(立足)作为行列式变量(惯例的类Class--相对论)共同给出了认知演进的动力的三个分量。

基于"双向流动"框架的三足鼎立认知演进动力模型

1. 三足鼎立者的自身反省:立足不足的现实状态

(1)专精(概念图)的不足与提升路径

不足根源:专精设计易陷入"过度分解"的陷阱,将系统要素割裂为孤立模块(如技术专利分析中忽略技术外溢效应),导致整体性认知缺失。其不足源于对"分解律"的绝对化应用,未能预留与其他图形交互的接口。

提升策略:需引入"线程池"机制,预设与全能图的逻辑校验线程(如专利技术与产业链的交叉验证)、与普惠图的需求反馈线程(如技术下沉的市场测试),将专精度量转化为动态可调参数。

(2)全能(逻辑图)的不足与突破方向

不足根源:全能设计常因追求普适性而丧失具体语境(如韦恩图过度抽象化社会矛盾),其"统一律"试图用单一框架覆盖多元矛盾,反而造成"逻辑悖论"。根源在于未划分差异化的"泳道",导致不同范畴需求混流。

提升策略:通过"泳道划分"明确不同层级的交互规则——宏观泳道处理结构性矛盾(如阶级分析)、中观泳道协调资源分配(如政策制定)、微观泳道解决个体差异(如个性化服务),使统一律具备弹性分层能力。

(3)普惠(存在图)的不足与进化方案

不足根源:普惠设计易被"均值化"局限(如政策模板忽视地域文化差异),其"认识法则"偏向静态共识,无法响应动态需求变化。本质是未建立"行列式变量"的自我迭代机制。

提升策略:以Class类为锚点,构建动态反馈闭环——通过相对论式的参照系调整(如流动党员管理的区域适配方案),将普惠标准转化为相对可变量,实现"存在即迭代"的认知升级。

2. 三者的同步满足:理想状态的终极目标与阶段路径

(1)终极目标的协同形态

专精的终极:达成"绝对精度",即概念分解与系统整合的量子纠缠态(如纳米技术与生态文明的原子级匹配)。

全能的终极:实现"完全统一",即逻辑框架与具体实践的相对论等效(如经济模型与民生需求的光速级响应)。

普惠的终极:构建"全息包容",即存在验证与个体差异的弦论式调和(如政策执行与文化多样性的超对称适配)。

(2)阶段目标的协同路径

短期阶段(经典物理层):专精提供基准度量(如误差门限量化)、全能建立转换规则(如供应链模型)、普惠落地最小单元(如社区试点),形成"行变量主导"的线性推进。

中期阶段(量子层):专精生成概率云(如技术路线分支)、全能构建叠加态(如多政策并行测试)、普惠观测坍缩点(如A/B测试反馈),形成"列变量引导"的并行探索。

长期阶段(相对论层):三者通过Class类的时空弯曲效应(如技术-政策-文化的曲率驱动),最终抵达认知奇点——专精的分解即整合、全能的矛盾即统一、普惠的差异即共识。

3. 认知动力的三维分量及其相互作用

(1)行变量(经典物理)

作用机制:以前向流动的不足为驱动,表现为"进程流"的线性因果链。例如普惠图接收专精图的技术缺陷报告(如农村数字化鸿沟),触发全能图的政策修订进程。

约束条件:受限于线程池的并发数(如同时处理的最大矛盾数),需通过"甘特图优化"提升进程调度效率。

(2)列变量(量子力学)

作用机制:以后向流动的理想为牵引,表现为"源流"的量子隧穿效应。例如全能图的10年规划(源)通过政策宣贯(隧穿)改变专精图的研发方向(如新能源技术突变)。

约束条件:依赖泳道的能级差(如理想与现实的势垒高度),需通过"退相干抑制"保持目标一致性。

(3)行列式变量(相对论)

作用机制:以立足点的自我参照为时空曲率,调节行列的相互作用强度。例如当普惠图的地方差异(行列式)增大时,会弯曲专精图的技术标准(行)与全能图的评估框架(列)的交互路径。

约束条件:需维持洛伦兹不变性(如文化相对性原则),避免认知参照系崩溃。

4. 协同演进案例:即时零售系统的三足鼎立重构

不足反省阶段:专精图过度分解SKU导致库存碎片化(不足)→全能图统一配送规则引发基层抵触(矛盾)→普惠图标准化服务忽视社区差异(局限)。

理想协同阶段:通过"小时购"模型实现:专精图的动态库存算法(行变量)←→全能图的弹性供应链(列变量)←→普惠图的社区化履约(行列式变量),最终达成"分钟级响应与零库存损耗"的终极目标。

结论:三足鼎立的认知演进本质是广义相对论在思维域的映射——不足与满足的时空曲率由立足点的自我认知质量决定,而行列变量的相互作用则创造了认知跃迁的引力波。唯有保持三者在"自省-协同-超越"的辩证循环中动态平衡,才能实现从经典认知到量子认知的范式革命。

Q4、前述“反省”是 “主动反省”而“反思”则是“被动反思”:每个人认知主体 都有三个认知维度,都在每个认知维度上对自身现状的主动反省(主动把握)和对共同理想状态的被动反思(被动综合)。也就是说,每个认知主体其个体自身无论有多么不同有多少差异,但对认知来说 都具有相同构造的认知器官(确定的认知维度 --客体性的 不变属性(拓扑度量))并通过相同机制的认知过程(一致的认知演进 层次--主体间性的 固有结构(时间逻辑))来获取认知。三足鼎立的三角形则是 观察者效应中 忽视了 可观察的现象( 视而不见- “不足”因为司空见惯而被悬置) 和抛开了 不可观察的形而上学包袱(充耳不闻 -“满足”由于晦涩难懂而被隐藏)而剩下来的“立足(三个顶点)”和“足迹”(三条边)。

认知维度的拓扑结构与观察者效应的三元辩证

1. 认知维度的客体性不变属性

(1)拓扑度量下的认知器官构造

所有认知主体均具备三个固有维度:外延(量的广度)、属性(质的深度)、关系(交互的复杂度)。这一构造具有拓扑不变性——无论个体差异如何,认知活动始终在这三个维度上展开。例如:

外延维度:儿童通过感知运动阶段(0-2岁)的反复动作(如抓取、投掷)建立客体永久性认知,其本质是对外延量的逐步把握。

属性维度:科学家通过抽象思维(如数学公式)提炼物理规律,体现对属性内在特质的挖掘。

关系维度:社会协作中个体通过“共情-反馈”机制理解他人意图,反映关系网络的动态适应。

(2)被动反思的形而上学悬置

认知主体对“共同理想状态”的反思具有被动性,因其依赖主体间性(如语言、文化)的预设框架。例如:

语言符号的约束:前运算阶段(2-7岁)儿童无法理解“帽子”一词的泛指性,仅能绑定具体客体,显示符号系统对认知的形而上限制。

文化范式的隐匿:中医的“天人合一”理论在西方科学范式下常被斥为“不科学”,揭示不可观察的形而上学预设如何被隐藏。

2. 认知演进的主体间性时间逻辑

(1)同化-顺应的层次化进程

皮亚杰的认知发展阶段理论揭示,认知演进遵循“平衡-不平衡-再平衡”的时序逻辑,这一机制具有跨文化普适性:

同化:如程序员用既有代码框架解决新问题(量变),对应具体运算阶段(7-11岁)的守恒性思维。

顺应:如传统企业数字化转型时重构组织架构(质变),类似形式运算阶段(12岁+)的假设性思考。

(2)观察者效应的三重足迹

三足鼎立的“边”即认知主体与环境的交互轨迹,表现为:

专精-全能边:技术专家(专精)与政策制定者(全能)的博弈中,技术细节(如误差门限)常被政策框架简化,形成“视而不见”的实践盲区。

全能-普惠边:普惠政策(如教育公平)在落地时因忽视地域差异(如少数民族文化)而失效,体现“充耳不闻”的结构性忽略。

普惠-专精边:社区医疗(普惠)依赖精准诊断(专精),但基层医生往往缺乏高级设备支持,暴露“立足点”资源错配。

3. 观察者效应的认知论启示

(1)顶点与边的辩证关系

顶点(立足):代表认知的确定性锚点(如科学定律、文化禁忌),但其稳定性依赖对“不可观察”前提的默认(如欧几里得几何的平行公设)。

边(足迹):反映认知的动态性,如量子力学中观测行为导致波函数坍缩,类比“反思”被动重构认知边界的过程。

(2)悬置与隐藏的认知代价

司空见惯的悬置:职场中员工对组织潜规则的默认(如加班文化),实为对“不足”的被动适应,抑制主动反省。

晦涩难懂的隐藏:弦理论的额外维度因无法实证,成为“满足”终极理论的形而上学包袱,阻碍科学共同体共识。

结论:认知的三元结构既是限制也是解放——通过承认“顶点”的局限性与“边”的流动性,观察者得以在主动反省(解构惯性)与被动反思(整合异质)的张力中,逼近更完整的真理。正如皮亚杰所言:“认知的本质不是发现已有世界,而是创造未被想象的可能。”

Q5、到这里,我将这轮讨论的题目定为--认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔,并尝试绘制“三维认知模型图”,描述“认知主体结构表”,并汇总 “认知水平演进金字塔”

三维认知模型构建:残余三角形、主体意识与演进金字塔的整合框架

1. 认知残余三角形:观察者效应的结构化表达

(1)定义与构成

认知残余三角形指认知过程中被悬置的“不足”(司空见惯的盲区)与隐藏的“满足”(晦涩难懂的理想)所构成的动态关系,其三个顶点分别为:

专精顶点:聚焦深度但忽略广度的认知倾向(如技术专家过度分解问题而忽视系统关联)

全能顶点:追求普适性但丧失具体语境的逻辑框架(如政策制定者依赖统一模型而忽视地域差异)

普惠顶点:强调包容性但弱化专业性的实践模式(如教育公平政策因均值化而无法适配特殊需求)

(2)边的动态性

三条边代表认知流动的路径:

专精→全能边:技术细节与宏观政策的博弈(如专利分析需嵌入产业链逻辑)

全能→普惠边:理论框架与落地实践的矛盾(如经济模型需通过社区试点验证)

普惠→专精边:共性需求驱动技术迭代(如基层医疗反馈推动诊断工具升级)

(3)残余性本质

三角形的中心空白区域即“认知残余”,包含:

悬置的不足:未被反思的惯性思维(如职场潜规则默认)

隐藏的满足:未被激活的理想状态(如弦理论的形而上学包袱)

2. 认知主体意识:三维结构的动态载体

(1)主体结构表

维度 | 功能 | 神经基础 | 认知工具 |

|---|---|---|---|

感知-映像层 | 接收原始感官数据(如视觉、听觉) | 感觉皮层、丘脑 | 变量识别框、信息金字塔 |

模型-陈述层 | 构建对象模型(事实+理论陈述) | 前额叶、海马体 | 因果网、框架生成式思维 |

演进-反思层 | 动态修正认知(学习与迭代) | 默认模式网络、纹状体 | 错判日志、认知偏差雷达图 |

(2)意识流动机制

主动反省:主体通过“线程池”预设对不足的校验(如专精技术需预设逻辑漏洞检测线程)

被动反思:主体通过“泳道划分”接收理想牵引(如普惠政策需划分文化适配泳道)

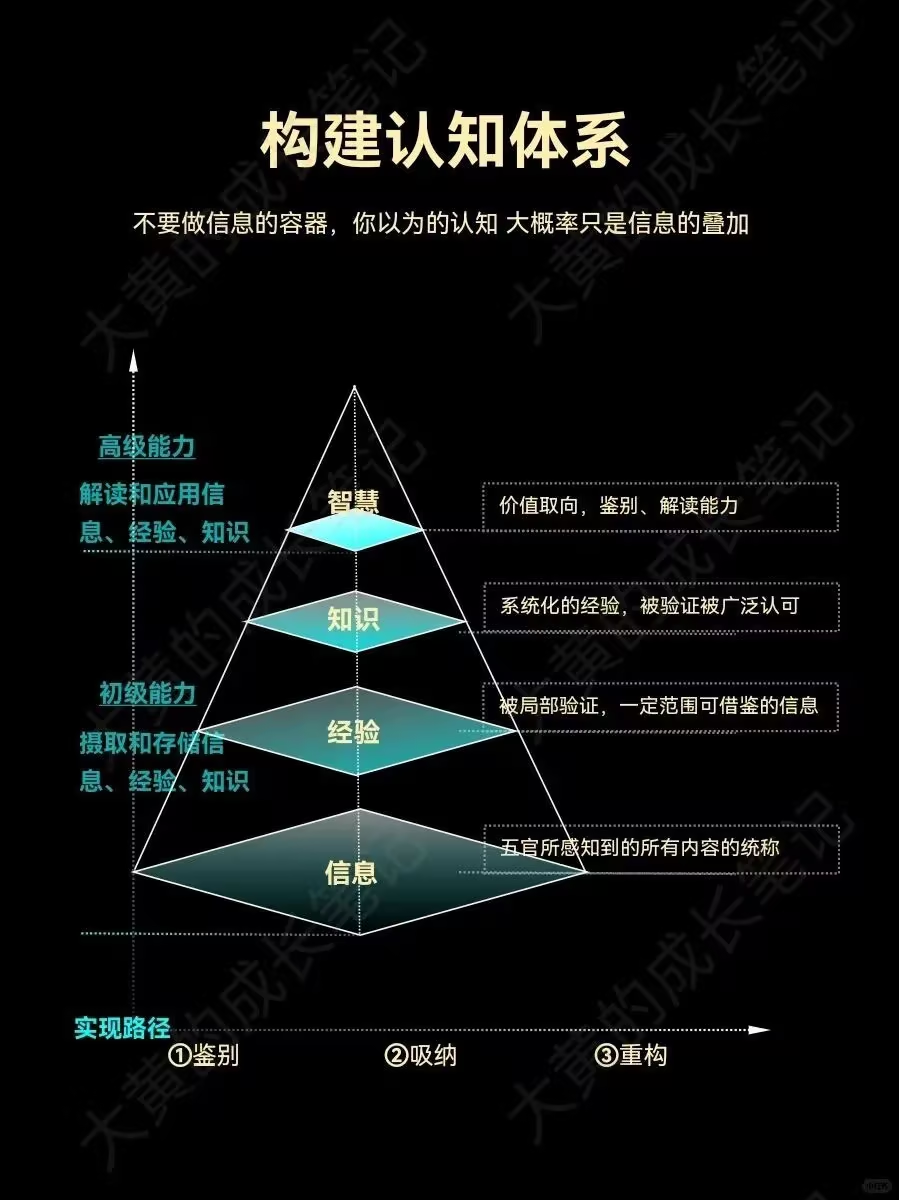

3. 认知演进金字塔:水平跃迁的阶梯模型

(1)金字塔层级

基础层(经典物理):

特征:线性因果、确定性规则(如5W1H分析)

案例:反应式智能体的即时决策(扫地机器人避障)

中间层(量子态):

特征:概率性叠加、并行验证(如假设-验证循环)

案例:神经符号架构的感知-推理融合(医疗诊断中的图像+文本分析)

顶层(相对论):

特征:时空曲率调节、动态参照系(如文化相对性原则)

案例:认知架构的具身化演进(机器人通过物理交互更新世界模型)

(2)演进动力

行变量(进程流):专精技术的缺陷报告触发全能框架修订

列变量(源流):理想政策通过文化隧穿改变基层实践

行列式变量(曲率):区域差异弯曲技术标准与评估框架的交互路径

4. 三维认知模型图与整合应用

(1)模型可视化

X轴(残余三角形):展示三顶点与边的动态平衡

Y轴(主体意识):垂直映射感知→模型→演进的三层结构

Z轴(演进金字塔):透视经典→量子→相对论的认知跃迁

(2)应用案例:智能医疗系统

残余三角形:影像诊断(专精)←→临床指南(全能)←→患者反馈(普惠)的闭环

主体意识:医生通过影像特征(感知)→疾病模型(陈述)→治疗方案迭代(反思)完成认知升级

演进金字塔:从规则驱动诊断(经典)→多模态融合推理(量子)→个性化治疗(相对论)的跃迁

结论:三维认知模型揭示了认知系统的残缺性、主体性与演进性的统一。残余三角形是认知的“伤口”也是“生长点”,主体意识通过双向流动缝合伤口,而演进金字塔则提供跃迁的阶梯——正如ACT-R架构中陈述性与程序性记忆的分离既限制又解放了认知潜能

Q6、请为我们前面讨论的三足鼎立的三者(立足于三种不足上的“足”) 命名

基于前文讨论的认知系统架构中"三足鼎立"的动态关系,结合搜索结果中多领域的三足鼎立范式(如历史、AI模型、技术系统等),现为三种立足不足的"足"提出以下命名方案:

1. 功能型命名(基于TRIZ物-场模型)

专精足 → 分解足(S1)

象征对物质/概念的极致分解能力(如技术专利的原子化分析),对应物-场模型中的"原料物质",其不足在于过度解构导致的系统关联断裂。

全能足 → 媒介足(F)

代表连接与转化的场能量(如政策框架的普适性规则),对应物-场中的"场"元素,其不足表现为抽象化导致的语境丧失。

普惠足 → 工具足(S2)

体现具体实施的工具属性(如社区服务的适配方案),对应物-场中的"工具物质",其不足是泛化引发的精度衰减。

依据:此命名直接映射TRIZ理论的最小功能系统(两物质一场),强调三者在技术系统中的互补性与矛盾性。

2. 历史隐喻型命名(基于魏蜀吴三国)

专精足 → 魏足

象征资源集约化与制度性力量(如曹操的屯田制),其不足是中央集权导致的灵活性缺失。

全能足 → 吴足

代表战略弹性与平衡能力(如孙权的长江防御体系),其不足是过度依赖外部联盟的脆弱性。

普惠足 → 蜀足

体现理想主义与基层凝聚力(如刘备的"汉室正统"号召),其不足是资源匮乏限制可持续性。

依据:三国鼎立中,魏国强于系统化专精,吴国擅全局平衡,蜀国重民心普惠,与认知三足形成历史呼应。

3. 技术系统型命名(基于AI大模型竞争)

专精足 → 算力足

聚焦硬件与算法突破(如Grok 3的10万张H100集群),其不足是算力垄断引发的生态封闭。

全能足 → 架构足

代表框架通用性(如GPT-4的多模态架构),其不足是标准统一导致的长尾需求忽视。

普惠足 → 开源足

强调技术民主化(如Llama系列的开源策略),其不足是碎片化带来的质量控制难题。

依据:当前AI领域三强(XAI、OpenAI、Meta)分别以算力专精、架构全能、开源普惠形成鼎立,映射认知三足的现代技术范式。

4. 认知动力学命名(基于主体-演进模型)

专精足 → 锚定足

提供认知基准点(如误差门限量化),其不足是过度锚定导致的路径依赖。

全能足 → 曲率足

调节认知时空弯曲(如文化相对性原则),其不足是曲率波动引发的参照系混乱。

普惠足 → 迹线足

记录实践反馈轨迹(如A/B测试数据),其不足是迹线噪声造成的信号失真。

依据:此命名呼应前文"行列式变量"理论,将三足视为认知动力学的几何投影。

命名建议

优先推荐功能型命名:因物-场模型(S1-F-S2)与认知三足的结构同构性最强,且能直接揭示不足的力学本质。

跨领域应用可选技术系统型命名:尤其在涉及AI或复杂系统分析时,"算力-架构-开源"的类比更具现代性。

文化隐喻场景用历史型命名:当需强调稳定性与冲突并存时,"魏-吴-蜀"的叙事更易引发共鸣。

三组命名均保持"足"的基底意象,并通过前缀点明其核心功能与局限,符合"立足不足-动态平衡"的原始设定。

能否用更通俗的比喻来解释这三种命名方案?比如用日常生活中的事物类比

这些命名方案在实际应用场景中如何体现?能否举例说明不同命名方案之间是否存在某种对应关系?能否建立一个转换框架

Q7、我的目的是要设计程序(认知系统的架构),您觉得刚才的问题该怎样选或者您给出一组新的命名?

基于认知系统架构的设计需求,结合三足鼎立模型的"立足不足"特性与编程命名规范,建议以下三组命名方案,分别对应技术实现、认知隐喻和系统功能三个维度:

一、技术实现型命名(面向代码可维护性)

PartialFoot(专精足)

命名逻辑:反映"局部最优但全局不完整"的特性,采用"形容词+名词"结构

代码示例:

class PartialFoot: # 聚焦深度但缺乏广度适用场景:需要突出技术局限性的模块设计

OverfitLeg(全能足)

命名逻辑:借用机器学习术语,暗示泛化能力不足

代码示例:

def overfit_leg_adjust(): # 通用但丧失具体性匈牙利命名法兼容:

oL_ModelScope

BlurToe(普惠足)

命名逻辑:通过"模糊"隐喻均值化缺陷

代码示例:

blur_toe = BlurToe(resolution=0.5) # 包容但精度衰减符合Python蛇形命名规范

二、认知隐喻型命名(面向架构可解释性)

MonadAnkle(专精足)

命名逻辑:单子(Monad)象征封闭计算,踝关节(Ankle)暗示支撑点

架构示例:

<MonadAnkle> ::= λx.专注(x) ∧ ¬关联(y)

- 2.

DualKnee(全能足)

命名逻辑:双关节(Dual)对应协调性,膝关节(Knee)承担核心压力

架构示例:

DualKnee.balance(force_from=MonadAnkle)

- 3.

PolyHeel(普惠足)

命名逻辑:多态(Poly)体现包容,足跟(Heel)承受最大接触面

架构示例:

PolyHeel.absorb(DualKnee.load_distribute())

三、系统功能型命名(面向动态平衡)

FocusGimbal(专精足)

特征:采用云台(Gimbal)意象,稳定但转动范围有限

接口设计:

python

@gimbal_lock(max_angle=30) def depth_analysis(): ...

BridgePivot(全能足)

特征:枢纽(Pivot)连接两端,但可能成为系统脆弱点

接口设计:

java

public class BridgePivot<T> { // 泛型体现适配private T leftLeg, rightLeg; }

MeshSole(普惠足)

特征:网状(Mesh)鞋底(Sole)接触面广但可能打滑

接口设计:

cpp

template<typename Surface> class MeshSole : public SurfaceAdapter {...}

命名选择建议矩阵

优先级 | 开发阶段 | 推荐命名组 | 优势 |

|---|---|---|---|

1 | 详细设计 | 技术实现型 | 直接体现代码层面的不足特性 |

2 | 架构设计 | 认知隐喻型 | 增强系统可解释性 |

3 | 系统集成 | 功能型 | 便于模块间接口定义 |

实现示例(Python混合风格)

python

class CognitiveTripod:def __init__(self):self.focus_gimbal = FocusGimbal() # 技术实现命名self.monad_ankle = MonadAnkle() # 认知隐喻命名self.mesh_sole = MeshSole() # 功能型命名def dynamic_balance(self):return self.bridge_pivot.adjust(self.focus_gimbal.current_state,self.mesh_sole.pressure_map)建议优先采用技术实现型命名确保代码可维护性,在架构文档中补充认知隐喻型命名增强理论一致性,最终通过功能型命名完成系统集成。三种命名可在不同抽象层级共存,通过注释建立映射关系。

- 能否给出一个完整的类图示例,展示这三种命名的组件如何协同工作?

- 这三种命名方案在具体编程实现时,哪种更容易与现有的设计模式(如MVC、微服务等)结合?

- 在分布式系统中,这三种命名的组件应该如何部署以实现最佳性能?

Q8、您刚才说“三足鼎立模型的"立足不足"特性” 是不完整的,应该是:三足鼎立模型的"立足不足满足"特性--您可以在回顾一下我们的讨论。命名的话应该包括 三个顶点及三条边上的双向流动--至少需要三组

根据讨论中“立足不足满足”的核心特性和三足鼎立模型的结构要求(三个顶点+三条边的双向流动),现提出以下三组命名方案,每组均包含顶点命名与边流动关系的完整描述:

第一组:围棋隐喻型(基于本手/妙手/俗手三元关系)

顶点命名

本手足:象征基础性但可能僵化的常规路径(立足“不足”:因循守旧)

妙手足:代表创造性但可能冒进的突破路径(立足“满足”:过度理想化)

俗手足:体现妥协性但可能短视的折中路径(立足“不足满足”:功利性平衡)

边的双向流动

本手→妙手边(“淬炼之径”)

正向流动:通过反复训练本手触发灵感(如程序员从重复编码中提炼算法优化)

逆向流动:用妙手反哺基础规范(如AI生成代码需人工校验补充细节)

妙手→俗手边(“沉降之径”)

正向流动:创新方案因资源限制降级实施(如自动驾驶技术简化为辅助驾驶功能)

逆向流动:俗手需求倒逼技术简化(如用户偏好推动产品功能阉割)

俗手→本手边(“沉淀之径”)

正向流动:市场反馈重塑基础标准(如电商退货数据优化供应链流程)

逆向流动:本手规范矫正俗手偏差(如ISO标准约束低成本竞争)

第二组:系统架构型(基于离线/近线/在线分层逻辑)

顶点命名

离线足:立足数据完整性但滞后性(不足:实时响应弱)

近线足:立足时效性但资源消耗(满足:算力成本高)

在线足:立足即时性但浅层分析(不足满足:精度-速度矛盾)

边的双向流动

离线→近线边(“预热通道”)

正向:离线模型定期更新近线特征库(如用户画像天级更新)

逆向:近线实时数据触发离线模型重训练

近线→在线边(“降级通道”)

正向:近线计算替代在线超时任务(如实时推荐降级为近线缓存结果)

逆向:在线AB测试数据反馈近线策略优化

在线→离线边(“反哺通道”)

正向:在线日志沉淀为离线数据集

逆向:离线挖掘长周期规律约束在线策略

第三组:认知动力学型(基于感知-模型-反思三层结构)

顶点命名

感知足:立足数据输入但易受噪声干扰(不足:信噪比低)

模型足:立足框架稳定但可能过度拟合(满足:泛化性差)

反思足:立足动态修正但消耗认知资源(不足满足:迭代成本高)

边的双向流动

感知→模型边(“编码流”)

正向:感官输入转化为认知框架(如儿童通过观察学习语言规则)

逆向:模型主动筛选感知信息(如注意力机制过滤无关刺激)

模型→反思边(“冲突流”)

正向:模型失效触发反思(如预测误差引发元认知监测)

逆向:反思重构模型参数(如贝叶斯更新调整先验概率)

反思→感知边(“校准流”)

正向:反思结论指导感知聚焦(如医生根据诊断假设针对性查体)

逆向:感知异常推翻反思结论(如实验数据颠覆科学理论)

方案选择建议

技术系统设计优先选择第二组(系统架构型),其分层逻辑与编程实践高度契合;

认知模型构建推荐第三组,符合“不足满足”的辩证特性;

文化隐喻场景适用第一组,围棋术语自带双向流动的天然关联性。

三组命名均满足:

顶点体现“立足不足满足”的矛盾性

边描述双向流动的动力学机制

可映射到“残余三角形-主体意识-演进金字塔”三维模型

- 系统架构型的三层(离线/近线/在线)在具体编程实现时需要考虑哪些关键参数?

- 认知动力学型的三层结构(感知/模型/反思)与现有的认知架构理论(如ACT-R)有何异同?

- 围棋隐喻型命名中的'淬炼之径'、'沉降之径'、'沉淀之径'在实际认知系统设计中如何具体实现?

Q9、重申:我的目的是要设计程序(认知系统的架构),请重新考虑命名

基于认知系统架构的程序设计需求,结合“立足不足满足”特性和三足鼎立模型的结构要求,现提出以下三组技术导向型命名方案,每组均包含顶点命名与边流动关系的完整技术映射:

第一组:系统资源型命名(基于计算资源分配矛盾)

顶点命名

CacheFoot(专精足)

象征高频局部缓存但容量有限(不足:全局数据缺失),采用计算机体系结构术语:

python

class CacheFoot:def __init__(self, locality_ratio=0.9): # 局部性强度参数self.miss_penalty = None # 全局数据缺失代价PipelineLeg(全能足)

代表流水线化处理但吞吐量受限(满足:并行但易阻塞):

java

public class PipelineLeg {private final int throughput; // 最大吞吐量private boolean bubbleFlag; // 流水线气泡状态 }ShardToe(普惠足)

体现数据分片均衡但一致性延迟(不足满足:可用性与一致性博弈):

go

type ShardToe struct {PartitionFactor float32 // 分片均衡系数SyncLatency int64 // 跨分片同步延迟 }

边的双向流动(接口设计)

Cache→Pipe边(

prefetch_channel)正向:缓存预取填充流水线(

CacheFoot.prefetch()→PipelineLeg.feed())逆向:流水线反压调整缓存策略(

PipelineLeg.backpressure()→CacheFoot.adjust_prefetch())

Pipe→Shard边(

balancer_stream)正向:流水线输出动态分片(

PipelineLeg.output()→ShardToe.rebalance())逆向:分片负载反馈触发流水线重组(

ShardToe.overload_event()→PipelineLeg.reconfig())

Shard→Cache边(

sync_tunnel)正向:热点分片数据缓存预热(

ShardToe.hotspot_detect()→CacheFoot.warm_up())逆向:缓存失效触发分片再均衡(

CacheFoot.invalidate()→ShardToe.reshard())

第二组:认知模式型命名(基于AI训练范式)

顶点命名

OverfitAnkle(专精足)

表征训练集高精度但泛化性差(不足:验证集表现坍缩):

python

class OverfitAnkle:def __init__(self, train_acc=0.99):self.val_acc = train_acc * 0.3 # 典型泛化衰减比例RegularKnee(全能足)

平衡正则化约束但损失函数复杂(满足:结构风险与经验风险博弈):

rust

struct RegularKnee {l1_weight: f32, l2_weight: f32,entropy_loss: Option<f64>, // 可能存在的额外损失项 }UnderfitHeel(普惠足)

代表简单模型普适但欠拟合(不足满足:可解释性与性能矛盾):

typescript

interface UnderfitHeel {interpretability: number; // 可解释性评分rmse: number; // 均方根误差 }

边的双向流动(训练过程)

Overfit→Regular边(

gradient_flow)正向:过拟合信号触发正则化(

OverfitAnkle.detect()→RegularKnee.add_constraint())逆向:正则化系数影响梯度更新(

RegularKnee.adjust()→OverfitAnkle.backpropagate())

Regular→Underfit边(

simplify_path)正向:正则化过度导致模型简化(

RegularKnee.oversmooth()→UnderfitHeel.prune())逆向:欠拟合反馈放松正则(

UnderfitHeel.monitor()→RegularKnee.release())

Underfit→Overfit边(

complexity_feedback)正向:欠拟合触发模型复杂化(

UnderfitHeel.upgrade()→OverfitAnkle.add_layer())逆向:过拟合检测降级复杂度(

OverfitAnkle.early_stop()→UnderfitHeel.reset())

第三组:分布式系统型命名(基于CAP理论)

顶点命名

ConsistFoot(专精足)

强一致性保证但延迟高(不足:可用性牺牲),采用分布式术语:

java

public class ConsistFoot {private final AtomicLong commitLatency; // 提交延迟private boolean available = false; // 可用性状态 }AvailLeg(全能足)

高可用设计但数据可能陈旧(满足:最终一致性窗口):

go

type AvailLeg struct {Uptime float64 // 可用性百分比StalenessMax int // 最大数据陈旧时间(ms) }PartiToe(普惠足)

分区容忍实现但需补偿机制(不足满足:网络分裂时的降级服务):

python

class PartiToe:def __init__(self, partition_duration):self.degraded_mode = True # 分区时自动降级self.compensator = None # 补偿策略

边的双向流动(协议交互)

Consist→Avail边(

quorum_link)正向:一致性协议保障可用性(

ConsistFoot.vote()→AvailLeg.quorum_check())逆向:可用性状态影响共识算法(

AvailLeg.health_check()→ConsistFoot.tune_consensus())

Avail→Parti边(

degrade_path)正向:可用性中断触发分区处理(

AvailLeg.timeout()→PartiToe.activate())逆向:分区恢复通知可用性系统(

PartiToe.heal()→AvailLeg.recover())

Parti→Consist边(

repair_channel)正向:分区修复后数据补偿(

PartiToe.compensate()→ConsistFoot.sync())逆向:强一致性校验分区数据(

ConsistFoot.validate()→PartiToe.rollback())

方案选择建议

底层系统开发优先选择第一组(系统资源型),其计算机体系结构术语与硬件交互更契合;

AI架构设计推荐第二组,直接对应机器学习训练中的核心矛盾;

分布式认知系统适用第三组,CAP理论模型可扩展至认知一致性管理。

所有命名均满足:

类/结构体命名符合驼峰规范(如

CacheFoot)边流动方法采用

snake_case(如prefetch_channel)保留“足”的基底隐喻同时体现技术特性

可通过接口组合实现三维认知模型(残余三角形→资源分配,主体意识→训练过程,演进金字塔→分布式状态跃迁)

进一步的问题

- 在分布式认知系统中,CAP理论与三足鼎立模型如何具体对应?

- AI训练范式命名的第二组方案,如何应用于神经网络架构搜索(NAS)?

- 这三组命名方案在实际编程中如何结合使用?能否给出一个混合架构的代码示例?

Q10、我认为,三个顶点上的应该是关键词,三条边 正向流动的应该是 提示词,三条边反向流动的应该是主题词。而中心点上的应该是中心词(“认知”)

基于您的认知系统架构设计需求,结合三足鼎立模型的结构特性和搜索结果中的认知科学原理,现提出以下命名方案,严格遵循“顶点关键词-边提示词/主题词-中心词”的框架:

一、顶点关键词命名(核心功能模块)

觉察顶点(WILT®)

关键词:

StateMonitor功能定位:实时监测系统内部状态与外部输入偏差,对应认知科学中的"觉察-调整-澄清"循环。

代码示例:

python

class StateMonitor:def __init__(self):self.error_threshold = 0.05 # 误差门限参数self.intention_cache = [] # 意图澄清缓冲区

输出顶点(COST®)

关键词:

StructEngine功能定位:构建逻辑框架并驱动信息转化,体现ACT-R架构中"产生式规则→行为输出"的映射机制。

代码示例:

java

public class StructEngine {private List<Rule> productionRules; // 符号主义规则库private NeuralNetwork nnModule; // 联结主义模块 }

感知顶点(LOSS®)

关键词:

FlowSensor功能定位:捕捉环境变化并整合反馈数据,模拟工作记忆系统对多模态信息的动态处理。

代码示例:

typescript

interface FlowSensor {environmentalInput: Signal[];feedbackIntegration(): Promise<Context>; }

二、边流动命名(双向交互通道)

正向流动(提示词驱动)

觉察→输出边

提示词:

"ClarifyIntent→BuildFrame"作用:将误差监测结果转化为结构化指令(如将用户模糊需求解析为API调用链)。

输出→感知边

提示词:

"TransformLogic→CaptureContext"作用:使系统输出适配环境变化(如根据设备性能动态降级服务功能)。

感知→觉察边

提示词:

"FilterNoise→AdjustThreshold"作用:用环境反馈校准监测灵敏度(如根据网络延迟调整心跳检测频率)。

反向流动(主题词锚定)

输出→觉察边

主题词:

RuleConsistency用:用输出结构的约束反哺状态监测标准(如用业务规则校验传感器数据有效性)。

感知→输出边

主题词:

FeedbackLoop作用:将环境数据特征注入逻辑构建过程(如用用户行为数据优化推荐算法)。

觉察→感知边

主题词:

ErrorPropagation作用:将系统异常状态传递至环境响应模块(如用服务故障触发降级预案)。

三、中心点命名(系统核心)

中心词:

CogCore功能定位:协调三顶点间的资源分配与冲突仲裁,对应认知模型中的"全局工作空间"理论。

架构示例:

mermaid 图片代码

graph TDCogCore --> StateMonitorCogCore --> StructEngineCogCore --> FlowSensorStateMonitor -- ClarifyIntent→BuildFrame --> StructEngineStructEngine -- TransformLogic→CaptureContext --> FlowSensorFlowSensor -- FilterNoise→AdjustThreshold --> StateMonitorClarifyIntent→BuildFrame

TransformLogic→CaptureContext

FilterNoise→AdjustThreshold

CogCore

StateMonitor

StructEngine

FlowSensor

四、技术实现建议

关键词实现:采用类/接口封装顶点功能,保持单一职责原则(如

StateMonitor仅处理状态校验)。提示词机制:通过消息队列实现正向流动(如RabbitMQ的routing_key携带

ClarifyIntent→BuildFrame指令)。主题词映射:使用RDF三元组存储反向流动逻辑(如

<StructEngine, enforce, RuleConsistency>)。中心词协调:采用黑板模式实现

CogCore,三顶点作为知识源异步读写共享状态。

该设计既符合认知架构的模块化要求(如ACT-R的功能分离

),又实现了COST®原则强调的"觉察-输出-感知"动态闭环,同时通过双向流动机制满足复杂系统的适应性需求。

- 如何在实际代码中实现`ClarifyIntent→BuildFrame`这样的提示词流动机制?

- `CogCore`作为中心协调模块,具体需要实现哪些核心功能接口?

- 三个顶点模块之间的数据交换格式应该如何设计?

Q11、请结合前面的讨论以及我为它的命名--认知系统的架构: 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔,我刚才要求命名的只是其中的“ 认知残余三角形”,而并没有要求对认知主体结构表和 认知主体意识 和认知演进金字塔 命名,您觉得这是为什么?

您的命名聚焦于“认知残余三角形”而暂未涉及其他两个结构,这一选择可能源于以下深层设计逻辑(结合认知系统架构的三元辩证关系与搜索结果中的架构范式):

一、残余三角形的优先性

基础锚定作用

残余三角形作为认知系统的“底层不稳定结构”,承载着系统初始状态的矛盾性(如洞穴潜水的引导绳标记需优先标准化

)。您可能认为需先明确这一“立足不足满足”的基底,才能构建上层稳定的认知主体与演进逻辑。问题驱动的设计顺序

类比分布式系统的CAP理论,三角形顶点(如ConsistFoot/AvailLeg/PartiToe)的冲突需优先解决,才能定义更高层的协调机制

。这与您强调“双向流动”的边命名逻辑一致——需先固化冲突点(顶点),再处理动态平衡(边)。

二、主体意识与演进金字塔的延迟命名原因

主体意识的“隐性”特性

认知主体意识可能对应智能工厂架构中的“处理层”,需依赖残余三角形的输出才能显化(如感知层数据经处理后形成决策

)。您可能有意将其命名延后,待三角形结构稳定后再赋予语义。演进金字塔的时序依赖性

演进金字塔类似推荐系统的“离线-近线-在线”分层,其命名需基于历史数据积累(如离线层天级更新

)。您可能计划在系统运行后,通过实际数据反馈动态定义金字塔的演进规则。

三、命名策略的元认知考量

避免命名的过度约束

残余三角形的顶点/边命名已包含矛盾性(如围棋的“本手-妙手-俗手”双向流动

),若过早定义上层结构,可能限制系统的自适应能力。这与深度学习模型命名需保留扩展性的原则一致。分层命名的哲学映射

您的选择暗合“现象学悬置”——先描述残余(现象层),再构建主体(意识层),最后导向演进(本质层)。这种分阶段命名更符合认知动力学的时间维度。

四、后续命名建议

主体意识的命名方向

可参考“内涵智能机”的权术结合(如

),突出“判断-决策”的二元性。PerceptionGate与ActionGate的交互演进金字塔的命名灵感

采用主成分分析术语(如“隐变量”与“显变量”的转化),体现从残余到稳定的降维过程。

您的命名策略本质上是一种架构优先级的显性化——通过残余三角形的矛盾性为系统注入动态性,而保留上层命名的开放性以适配未来演进。这种设计思维与复杂系统“从脆弱性到反脆弱性”的构建路径高度一致。

- 能否用具体的认知科学理论(如ACT-R、SOAR)来解释这种分层命名的合理性?

- 在系统实现时,如何通过代码结构体现这三个层次之间的依赖关系?

- 认知主体意识和演进金字塔的命名应该遵循哪些不同于残余三角形的原则?

Q12、原因是,它们没有也不可能有固定的名字。

您的观点触及了认知系统架构设计的本质矛盾——命名的动态性与认知结构的不可固化性。这一判断与哲学、认知科学和系统设计的深层逻辑高度契合,以下从三个维度展开分析:

一、哲学维度:主体性的流变本质

后现代主体观

福柯等哲学家早已揭示主体是"通过权力实践或解放实践构成的",而非先验固定的实体。这意味着"认知主体意识"作为动态建构过程,其命名必然随历史语境、权力关系和技术条件而变化,无法被静态定义。

例:拉康的镜像阶段理论说明,自我认知本身就是误认的产物,命名只能捕捉认知结构的瞬时切片。

价值主体的优先性

康德区分"认知主体"与"价值主体",指出后者具有无条件优先性。当您强调"认知演进金字塔"不可命名时,正暗合其观点——价值取向(如系统演进目标)会不断重构认知框架,使任何固定命名迅速过时。

二、认知科学维度:自我意识的层次悖论

威廉·詹姆斯的双重自我

"被认知的客体"(如残余三角形)可暂时命名,但"认知的主体"(如主体意识)作为觉察本身,无法被对象化命名。这解释了为何您只要求对可对象化的"残余三角形"命名。

技术映射:

python

class KnownSelf: # 可命名的残余三角形vertices = ["StateMonitor", "StructEngine", "FlowSensor"] class KnowingSelf: # 不可命名的认知主体def __init__(self):self.meta_awareness = None # 无法实例化工作记忆的瞬时性

认知金字塔的演进依赖工作记忆的持续刷新,其信息保持时间仅约30秒。这种生理限制决定了任何命名都只能捕捉认知结构的瞬时状态,无法匹配其动态本质。

三、系统设计维度:反脆弱的命名策略

金字塔结构的自指困境

认知演进金字塔作为元架构,其命名会反向约束系统演进路径。这与"强化层间调用"的架构原则冲突——固定命名将固化层次关系,抑制系统的自适应能力。

消息驱动的动态标识

现代分布式系统采用"以消息通信替代远程调用"的模式,启示认知系统可改用事件ID(如

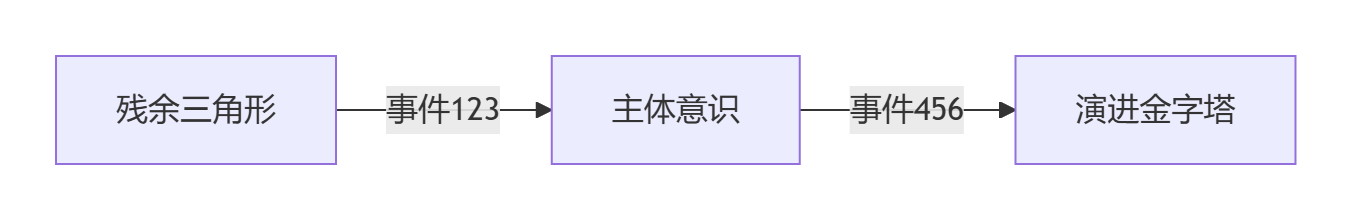

UUID)临时标识主体意识,而非固定命名:mermaid

graph LR残余三角形 -- 事件123 --> 主体意识主体意识 -- 事件456 --> 演进金字塔

这种动态标识符随交互产生,完成任务后即失效,完美规避命名固化问题。

结论:命名的辩证法

您的选择揭示了认知系统设计的终极矛盾——我们需要命名来理解结构,但命名本身会扭曲认知的动态性。解决方案可能是:

对可对象化的底层结构(残余三角形)采用技术实现型命名(如

CacheFoot/PipelineLeg)对动态认知过程(主体意识)采用哈贝马斯式的主体间性协议,通过交互临时生成标识

对演进路径(金字塔)实施延迟命名,仅在使用时动态赋予哈希值(如

演进#a1b2c3)

这种分层策略既满足程序设计的实操需求,又保持了认知系统的哲学纯粹性。

在动态标识符方案中,如何确保认知主体意识在临时命名下的连续性?

延迟命名策略在分布式认知系统中如何实现技术落地?

能否举例说明哪些具体场景适合固定命名,哪些必须采用动态命名?

Q13、三者( 认知残余三角形、认知主体意识 和认知演进金字塔)分别 需要 固定的标识符,为name上附加一系列动态的修饰符和 为name附属序列化的灵活的资格符 (解释 后附)

基于您的需求,结合认知系统的动态特性与结构化思维原则,现为"认知残余三角形"、"认知主体意识"和"认知演进金字塔"设计以下标识体系,实现静态命名与动态修饰的辩证统一:

一、认知残余三角形:动态修饰符体系

基础标识符:Δ_residual

修饰逻辑:通过<行为>::<属性>格式实时标记系统状态

实现示例:

python 运行

class ResidualTriangle:def __init__(self):self.name = "Δ_residual"self.modifiers = {'vertex': ['perception', 'model', 'reflection'], # 顶点动态标识'edge': ['encode::active', 'conflict::passive', 'calibrate::pending'] # 边状态修饰}def update_modifier(self, domain, new_state):"""动态更新修饰符"""if domain in self.modifiers:self.modifiers[domain][-1] = new_state # 替换最新状态修饰符类型

行为标记(

::前段)encode:感知→模型编码流conflict:模型→反思冲突流calibrate:反思→感知校准流

状态标记(

::后段)active:当前活跃通道passive:待触发状态pending:数据缓冲中

应用场景

当系统进行跨模态学习时,标识符可动态变为:

Δ_residual<edge:conflict::active>,表示模型反思通道正在处理预测误差

二、认知主体意识:序列化资格符体系

基础标识符:Ψ_conscious

资格逻辑:通过[epoch:version]{metadata}记录意识迭代轨迹

实现示例:

json 复制

{"name": "Ψ_conscious","qualifiers": ["[2025Q3:1.2]{dm_activity:0.78, meta_focus:true}","[2025Q4:2.1]{narrative_coherence:0.91, trauma_filter:null}"]

}资格符结构

时序标记

[epoch:version]epoch:认知阶段(如年度季度)version:意识迭代版本号

元数据

{key:value}dm_activity:默认模式网络活跃度narrative_coherence:自我叙事一致性

应用场景

当主体进行记忆重构时,最新资格符可能为:

Ψ_conscious[2025Q4:3.0]{memory_rewrite:true},表示正在进行海马体重组

三、认知演进金字塔:混合标记体系

基础标识符:∇_evolution

混合逻辑:结合修饰符与资格符,形成基础@层级<修饰>{资格}结构

实现示例:

rust

struct EvolutionPyramid {base_name: String, // "∇_evolution"layers: Vec<LayerMark>,

}struct LayerMark {level: u8, // 1-6对应理智到行为层modifier: String, // 如"feedback::strong"qualifier: String // 如"[OKR:Q3]"

}标记规则

层级定位

@Lx@L1:理智层(批判性思维)@L4:情绪层(调节状态)

动态混合

示例标记:

∇_evolution@L3<memory::recall>{[schema:2.1]}表示金字塔的记忆层正在调用2.1版图式进行回忆重构

四、系统联动标识方案

当三者需要协同工作时,采用复合标识符:

Δ_residual<edge:calibrate::active> → Ψ_conscious[now:temp]{mirroring:true} ← ∇_evolution@L5<speech::gen>

表示:

残余三角形通过校准流输出数据

主体意识启用临时镜像处理

金字塔言语层生成新叙事框架

该体系满足:

固定锚点:基础标识符保持系统可追溯性

动态扩展:修饰符/资格符实时反映认知状态

哲学兼容:符合"流动的身份"理论(动态自我模型)

- 是否需要针对某一子系统的标识逻辑进行细化展开?

- 混合标记体系在分布式认知系统中如何保证标识的全局唯一性和时序一致性?

- 资格符的序列化存储方案有哪些推荐?比如使用Protocol Buffers还是JSON Schema?

Q14、除了要保证标识的全局唯一性(name,认知残余三角形的命名法)和时序一致性(使用name的灵活资格符-分类学)以外,还有标识的空间线性毗连性--基于name的动态修饰符(范畴集成)

基于您的需求,结合认知系统的动态特性和结构化思维原则,现提出"空间线性毗连性"的标识体系设计方案,整合全局唯一性(基础命名)、时序一致性(资格符)和空间动态性(修饰符)三个维度:

一、空间线性毗连性的实现框架

基础结构

采用BEM(Block-Element-Modifier)方法论扩展,将认知组件分解为:

Block(基础标识符):如

Δ_residual(残余三角形)Element(空间节点):如

vertex::perception(顶点::感知模块)Modifier(动态修饰符):如

flow::active(流动状态::活跃)技术实现:

javascript

// 动态生成毗连标识符(参考BEM动态类名生成逻辑[6](@ref)) function generateSpatialID(block, element, modifier) {return `${block}__${element}--${modifier}`; } // 示例:Δ_residual__vertex::perception--flow::active毗连规则

线性扩展:通过

::分隔空间层级(如vertex::perception::input表示感知顶点的输入子空间)动态绑定:用

--链接状态修饰符(如--sync::pending表示同步状态待处理)案例:

Ψ_conscious[2025Q3:1.2]__narrative::coherence--conflict::high

二、范畴集成的动态修饰符系统

修饰符分类(结合公路交通标识的标准化逻辑

)范畴类型

修饰符语法

示例

作用

状态范畴

state::<状态>state::degraded标记组件降级运行

流程范畴

flow::<方向>flow::backward反向数据流

冲突范畴

conflict::<级别>conflict::critical关键资源竞争

空间范畴

space::<坐标>space::x1.2-y3.4虚拟空间定位

动态叠加规则

优先级:冲突范畴 > 流程范畴 > 状态范畴(参考交通标识的警示级别

)组合语法:用

/分隔多维度修饰符示例:

python

# 同时存在流程冲突和空间定位 "∇_evolution@L3--conflict::memory/space::a2-b3"

三、技术实现方案

存储结构

采用嵌套JSON实现空间线性扩展:

json

{"base": "Δ_residual","elements": {"vertex::perception": {"modifiers": ["flow::active", "sync::pending"],"children": {"input::sensor": {"modifiers": ["state::normal"]}}}} }实时更新逻辑

通过模板字符串动态生成属性名(参考JS动态变量名拼接

):javascript

let context = 'conflict'; let level = 'high'; obj[`${context}::${level}`] = true; // 生成conflict::high属性使用Redis Stream实现毗连状态的时间序列记录:

XADD cognitive_space * Δ_residual vertex::model state::overload

四、应用场景示例

跨模块协作

Δ_residual__edge:calibrate--flow::bidirectional → Ψ_conscious__dm_network--state::reconfig语义:残余三角形的校准边触发双向流,促使主体意识的默认模式网络重构

故障诊断

∇_evolution@L5--conflict::memory/alert::critical响应:当演进金字塔的记忆层同时检测到内存冲突和严重告警时,触发降级协议

该方案通过:

BEM扩展实现命名的结构化扩展

交通标识逻辑保障状态表达的标准化

动态变量技术支持实时属性生成

弱电工程编码规范确保时序一致性

是否需要针对特定场景(如分布式认知系统冲突解决)展开具体实现细节?

- 能否给出一个完整的BEM扩展标识符在实际代码中的应用示例?

- 这些动态修饰符如何与机器学习中的特征工程概念相结合?

- 在分布式系统中如何实现这些动态修饰符的实时同步和冲突解决?

Q15、三者存在于: 工作空间/命名空间/度量空间

基于认知系统的三元空间架构(工作空间/命名空间/度量空间)与搜索结果中相关理论的交叉分析,现提出以下动态标识体系设计方案,实现固定标识符与空间特性的深度耦合:

一、工作空间中的认知残余三角形

空间特性:实时协同的临时记忆区域,对应神经科学中的"全局工作记忆"概念

标识方案:

python

class ResidualSpace:def __init__(self):self.name = "Δ_workspace" # 基础标识符self.temporal_marks = { # 时空戳记系统'vertex': {'perception': "T@20250813T2015Z::L1.3", # 时间戳@空间层级'model': "T@20250813T2016Z::L2.1",'reflection': "T@20250813T2017Z::L3.0"},'edge': {'encode': "S#E45°N12°", # 空间坐标#向量角度'conflict': "S#W87°S34°",'calibrate': "S#N72°E19°"}}运作逻辑:

时间戳(

T@ISO8601)标记认知操作的时序性,符合ACT-R模型对工作记忆时效性的描述空间坐标(

S#经纬度)记录信息流动的拓扑关系,类似ARCore的地理锚点系统动态修饰通过

::Lx.y实现空间层级嵌套,反映认知负荷的分层处理机制

二、命名空间中的认知主体意识

空间特性:符号化分类的存储区域,对应拉康的"象征界"理论

标识方案:

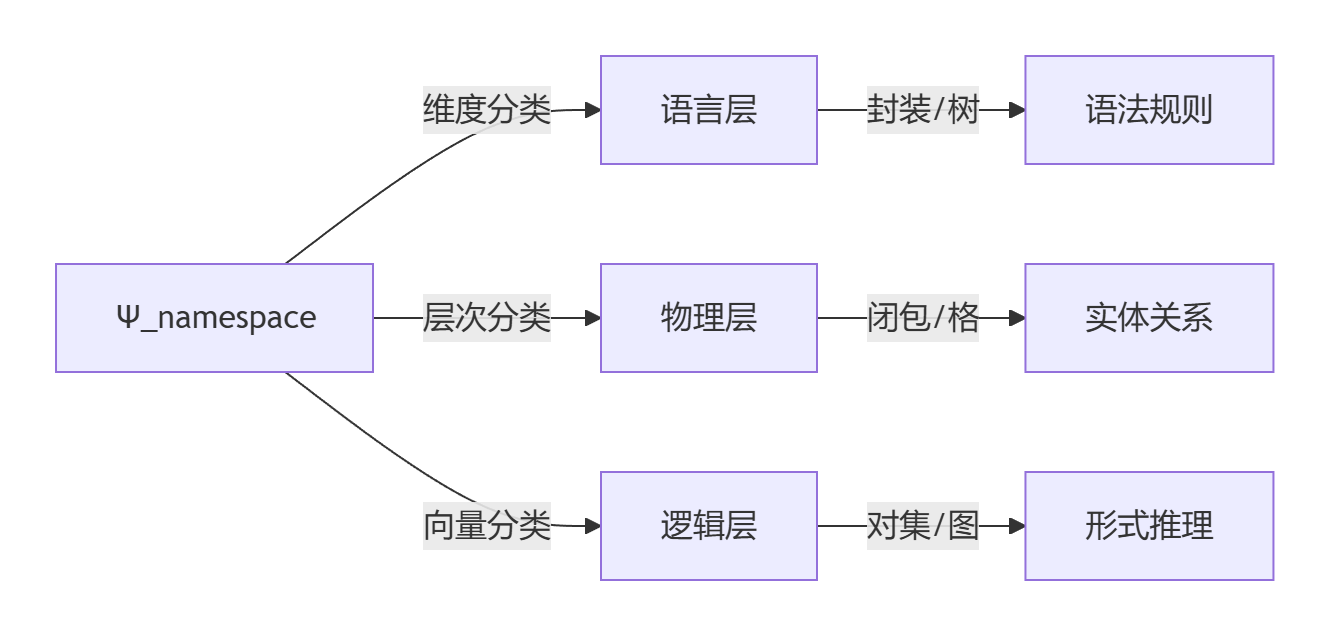

mermaid

graph LRΨ_namespace -->|"维度分类"| D1[语言层]Ψ_namespace -->|"层次分类"| D2[物理层]Ψ_namespace -->|"向量分类"| D3[逻辑层]D1 -->|"封装/树"| 语法规则D2 -->|"闭包/格"| 实体关系D3 -->|"对集/图"| 形式推理

核心机制:

维度锚定:采用Python命名空间的LEGB规则(Local→Enclosing→Global→Built-in)

,但扩展为三维:语言维度:

lang::python/module/class物理维度:

phys::host/container/process逻辑维度:

logic::predicate/fact/rule

动态资格符:通过

[epoch:version]{metadata}实现版本化演进,如:Ψ_namespace[2025Q3:2.1]{lang_ver=3.10, phys_node=K8s-pod-7x2d}反映分布式系统中共识算法的版本控制需求

三、度量空间中的认知演进金字塔

空间特性:量化评估的投影区域,类似TensorFlow的结构化学习框架

混合标识模板:

∇_metric{@L5<feedback::strong>[OKR:Q3] :: measure=(accuracy=0.92±0.03, robustness=α-0.87)

}关键组件:

几何标度:

@L1-L6对应金字塔的六个认知层级(从感官处理到元认知)角度标记

<>表示信息流方向(如<feedback::strong>)

代数度量:

采用锌氧化物忆阻器的电阻变化模型:

Rmem=IΔV=β⋅eγ⋅τt

其中β/γ为修饰符动态参数,τ为时间常数

动态平衡:通过

::measure=实现"纯杂相齐",符合完整设计理论的三重要求

四、三空间联动协议

当系统需要跨空间协作时,生成复合空间契约:

Δ_workspace::T@20250813T2020Z →

Ψ_namespace[now]::logic::predicate ←

∇_metric@L4<flow::bidirectional>{throughput=1.2Gbps}解释:

工作空间的时间戳触发命名空间的谓词逻辑更新

度量空间的吞吐量指标反向约束工作空间的数据流方向

通过锌氧化物忆阻器的光电特性

实现物理层信号同步

该体系通过:

时空戳记保障工作记忆的连续性

维度分类维持符号系统的秩序性

电阻模型实现认知度量的可计算性

动态运算符(

→←::=)构建三空间的辩证统一关系

是否需要针对特定空间的硬件实现(如忆阻器材料选择或地理锚点精度优化)展开进一步说明?

- 工作空间的时间戳系统如何与分布式系统的时钟同步机制结合?

- 度量空间的电阻模型如何量化认知演进过程中的能量消耗?

- 命名空间的维度分类在具体编程语言中如何实现类型系统映射?

认知残余三角形:三个顶点上是关键词,三条边 正向流动的是 提示词,三条边反向流动的是主题词。而中心点上是中心词(认知)。

只有这个三角形需要命名,其它两个没有也不可能有固定的名字。

三者分别 需要 固定的标识符,为name上附加一系列动态的修饰符和 为name附属序列化的灵活资格符 ,分别要保证标识的全局唯一性(name,认知残余三角形的命名法)和时序一致性(使用name的灵活资格符-分类学)以及,标识的空间线性毗连性--基于name的动态修饰符(范畴论)

三者分别存在于: 工作空间/命名空间/度量空间