【MATLAB】(八)矩阵

一.矩阵的定义

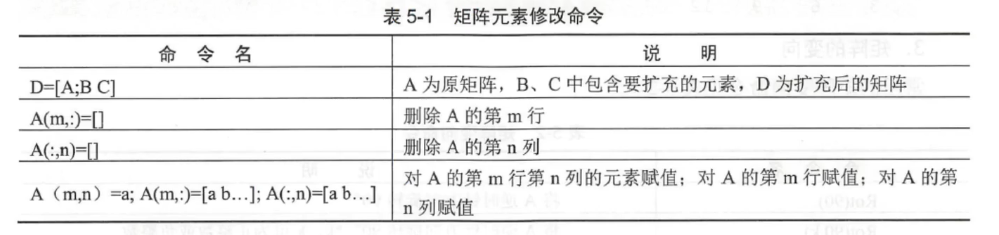

MATLAB 以矩阵作为数据操作的基本单位,这使得矩阵运算变得非常简捷、方便、高效。矩阵是由m*n个数q(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n),排成的m行n列数表,记成

称为 mxn 矩阵,也可以记成aij或Am*n。其中,i表示行数,j表示列数。若 m=n,则该矩阵为n阶矩阵(n阶方阵)。

由有限个向量所组成的向量组可以构成矩阵,如果A=(aij)是mxn矩阵,那么A有m个n维行向量;有n个m维列向量。

矩阵的生成主要有直接输入法、M 文件生成法和文本文件生成法等。

二.MATLAB中矩阵的创建

1.按行直接输入

在键盘上直接按行方式输入矩阵是最方便、最常用的创建数值矩阵的方法,尤其适合较小的简单矩阵。在用此方法创建矩阵时,应当注意以下几点。

①输入矩阵时要以“[ ]”为其标识符号,矩阵的所有元素必须都在括号内。

②矩阵同行元素之间由空格(个数不限)或逗号分隔,行与行之间用分号或回车键分隔。

③矩阵大小不需要预先定义。

④矩阵元素可以是运算表达式。

⑤若“[ ]”中无元素,表示空矩阵。

⑥如果不想显示中间结果,可以用“ ;”结束。

>> a=[15 15 15;15 15 15;15 15 15]a =15 15 1515 15 1515 15 15>> [[1 2 3];[2 4 6];[7 8 9]]ans =1 2 32 4 67 8 9>> [[1,1+i,2];[2,3+2i,1]]ans =1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 1.0000i 2.0000 + 0.0000i2.0000 + 0.0000i 3.0000 + 2.0000i 1.0000 + 0.0000i2.M文件生成法

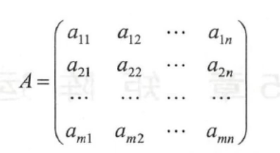

当矩阵的规模比较大时,直接输入法就显得笨拙,出差错也不易修改。为了解决这些问题,可以将所要输入的矩阵按格式先写入一文本文件中,并将此文件以m为其扩展名,即M 文件。

M 文件是一种可以在 MATLAB 环境下运行的文本文件,它可以分为命令式文件和函数式文件两种。在此处主要用到的是命令式M 文件,用它的简单形式来创建大型矩阵。在 MATLAB命令行窗口中输入 M 文件名,所要输入的大型矩阵即可被输入到内存中。

M 文件中的变量名与文件名不能相同,否则会造成变量名和函数名的混乱。运行 M文件时,需要先将 M文件sample.m 复制到当前目录文件夹下,否则运行时无法调用。

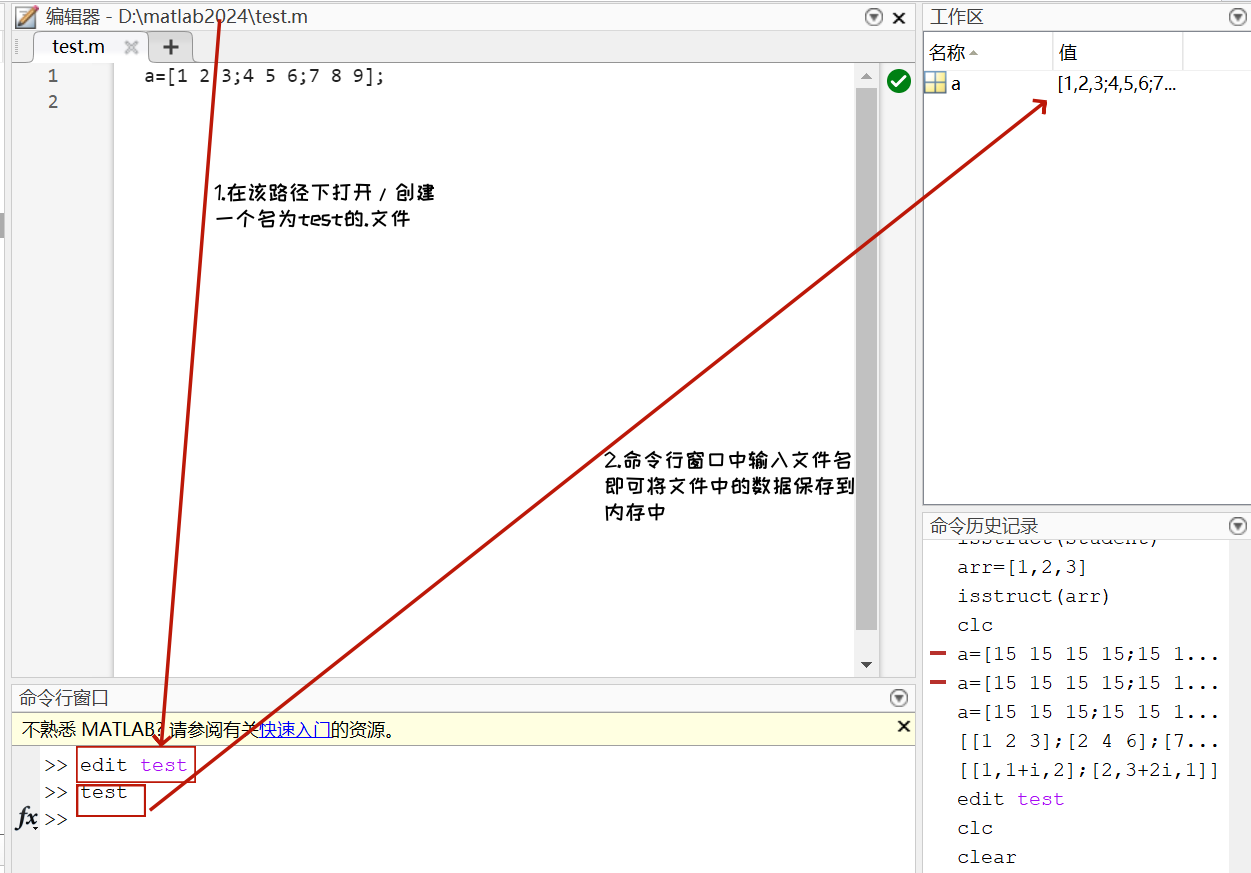

3.利用文本创建

MATLAB 中的矩阵还可以由文本文件创建,即在文件夹(通常为work文件夹)中建立txt 文件,在命令行窗口中直接调用此文件名即可。

(1)事先在记事本中建立文件。

(2)以goods.txt保存,在MATLAB 命令行窗口中输入。

由此创建商品矩阵x。

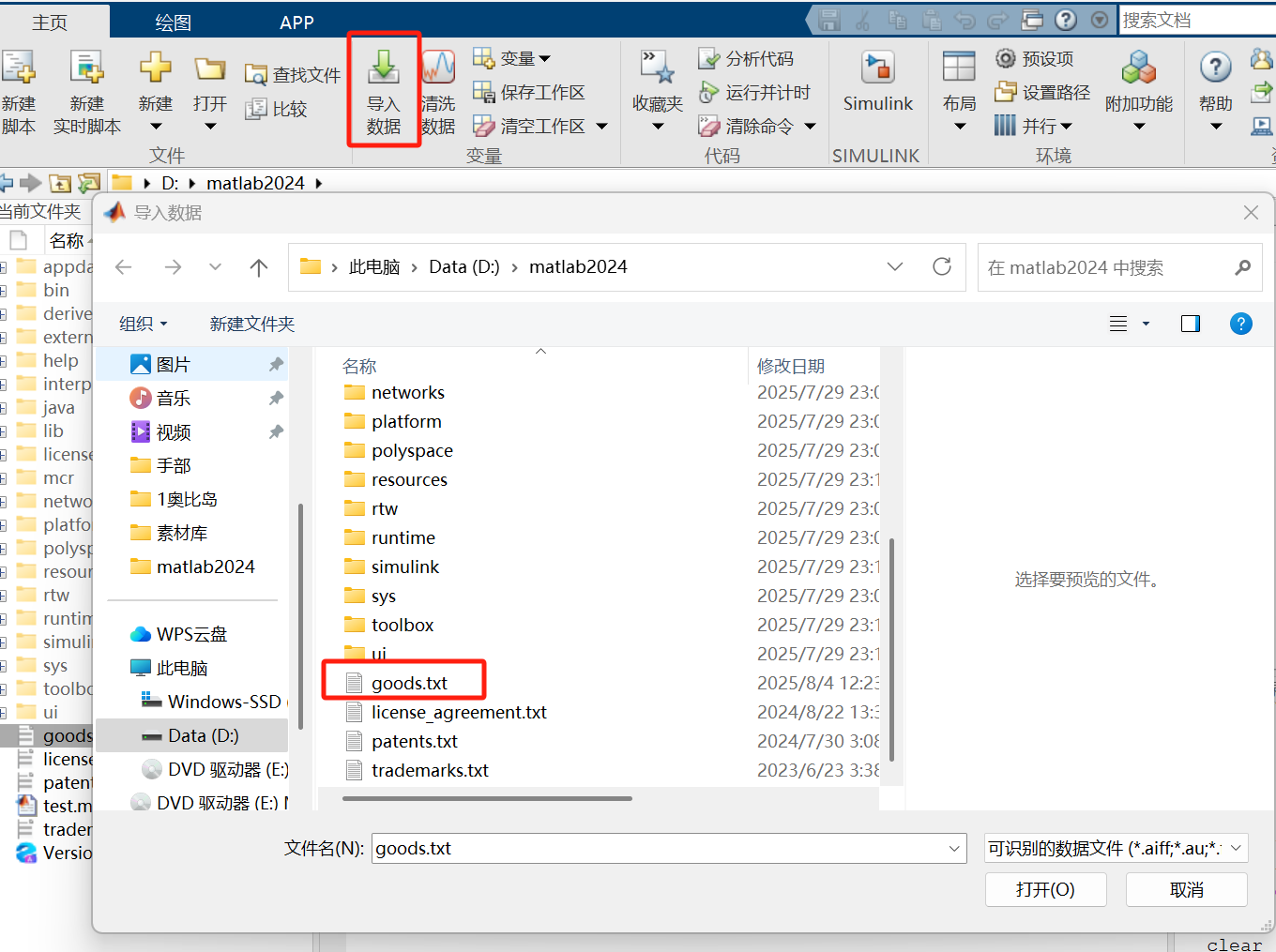

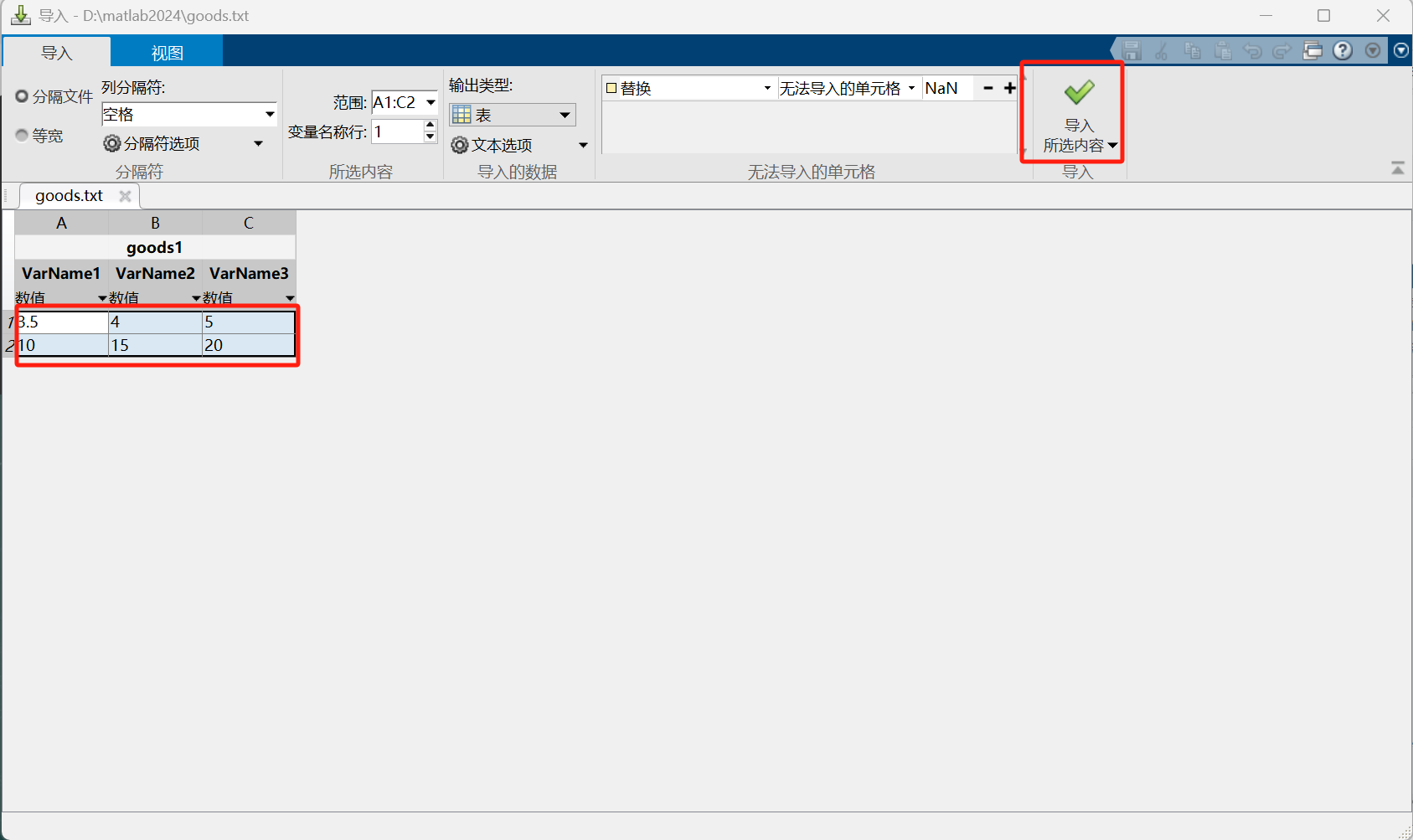

4.导入数据

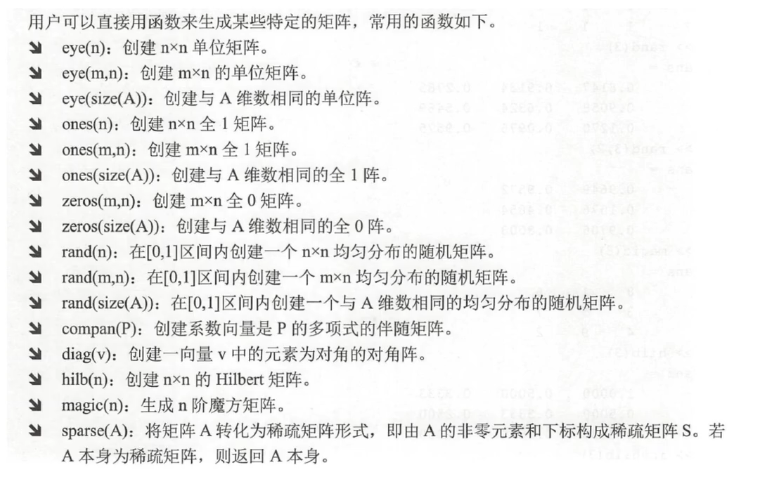

三.MATLAB矩阵常用函数

(1)eye 函数:生成单位矩阵

>> E1=eye(3)E1 =1 0 00 1 00 0 1>> E2=eye(2,4)E2 =1 0 0 00 1 0 0>> E3=eye(size(E1))E3 =1 0 00 1 00 0 1

(2) ones 函数:生成全 1 矩阵

% 生成 3×3 全 1 矩阵

O1 = ones(3);

disp('ones(3) 生成的全 1 矩阵:');

disp(O1);% 生成 2×4 全 1 矩阵

O2 = ones(2, 4);

disp('ones(2, 4) 生成的全 1 矩阵:');

disp(O2);% 生成与矩阵 A 维数相同的全 1 矩阵

A = [1 2; 3 4; 5 6];

O3 = ones(size(A));

disp('ones(size(A)) 生成的全 1 矩阵(与 A 同维度):');

disp(O3);

>> test

ones(3) 生成的全 1 矩阵:1 1 11 1 11 1 1ones(2, 4) 生成的全 1 矩阵:1 1 1 11 1 1 1ones(size(A)) 生成的全 1 矩阵(与 A 同维度):1 11 11 1(3)eros 函数:生成全 0 矩阵

% 生成 3×2 全 0 矩阵

Z1 = zeros(3, 2);

disp('zeros(3, 2) 生成的全 0 矩阵:');

disp(Z1);% 生成与矩阵 A 维数相同的全 0 矩阵

A = [1 2 3; 4 5 6];

Z2 = zeros(size(A));

disp('zeros(size(A)) 生成的全 0 矩阵(与 A 同维度):');

disp(Z2);

>> test

zeros(3, 2) 生成的全 0 矩阵:0 00 00 0zeros(size(A)) 生成的全 0 矩阵(与 A 同维度):0 0 00 0 0(4)rand 函数:生成均匀分布随机矩阵

每次运行结果不同,元素值在 0 到 1 之间随机 。

% 生成 3×3 在 [0,1] 区间均匀分布的随机矩阵

R1 = rand(3);

disp('rand(3) 生成的随机矩阵:');

disp(R1);% 生成 2×4 在 [0,1] 区间均匀分布的随机矩阵

R2 = rand(2, 4);

disp('rand(2, 4) 生成的随机矩阵:');

disp(R2);% 生成与矩阵 A 维数相同的随机矩阵

A = [1 2; 3 4];

R3 = rand(size(A));

disp('rand(size(A)) 生成的随机矩阵(与 A 同维度):');

disp(R3);

>> test

rand(3) 生成的随机矩阵:0.8147 0.9134 0.27850.9058 0.6324 0.54690.1270 0.0975 0.9575rand(2, 4) 生成的随机矩阵:0.9649 0.9706 0.4854 0.14190.1576 0.9572 0.8003 0.4218rand(size(A)) 生成的随机矩阵(与 A 同维度):0.9157 0.95950.7922 0.6557 (5)compan 函数:生成多项式伴随矩阵

% 多项式系数向量 P,对应多项式 x^3 + 2x^2 + 3x + 4 (注意系数按降幂排列,缺项补 0 )

P = [1 2 3 4];

C = compan(P);

disp('compan(P) 生成的伴随矩阵:');

disp(C);

>> test

compan(P) 生成的伴随矩阵:-2 -3 -41 0 00 1 0生成的伴随矩阵和多项式根等特性相关,可用于多项式分析 。

(6)diag 函数:生成对角矩阵

主对角线上是向量 v 的元素,其余为 0 。

% 以向量 v 的元素为对角线元素生成对角矩阵

v = [1 2 3];

D = diag(v);

disp('diag(v) 生成的对角矩阵:');

disp(D);

>> test

diag(v) 生成的对角矩阵:1 0 00 2 00 0 3

(7) hilb 函数:生成 Hilbert 矩阵

% 生成 3×3 Hilbert 矩阵

H = hilb(3);

disp('hilb(3) 生成的 Hilbert 矩阵:');

disp(H);

>> test

hilb(3) 生成的 Hilbert 矩阵:1.0000 0.5000 0.33330.5000 0.3333 0.25000.3333 0.2500 0.2000Hilbert 矩阵元素 H(i,j) = 1/(i + j - 1) ,是典型的病态矩阵,常用于测试算法稳定性 。

(8)magic 函数:生成魔方矩阵

% 生成 3 阶魔方矩阵(每行、每列、两条对角线元素和相等 )

M = magic(3);

disp('magic(3) 生成的魔方矩阵:');

disp(M);

>> test

magic(3) 生成的魔方矩阵:8 1 63 5 74 9 2magic(n) 函数生成的 n 阶魔方矩阵,是一个 n×n 的方阵,满足每行、每列以及两条主对角线上的元素之和都相等 ,这个相等的和值被称为幻和 。数学上,n 阶魔方矩阵幻和的计算公式是 S = n×(n² + 1)/2 。3 阶魔方矩阵经典结果是 [8 1 6; 3 5 7; 4 9 2] ,各行、列、对角线和为 15 。

(9)sparse 函数:生成稀疏矩阵

% 先创建一个普通矩阵 A

A = [0 0 1; 0 2 0; 3 0 0];

% 将 A 转化为稀疏矩阵形式

S = sparse(A);

disp('sparse(A) 生成的稀疏矩阵:');

disp(S);

% 查看稀疏矩阵存储方式(只存储非零元素的下标和值 )

disp('稀疏矩阵的存储内容:');

disp(full(S)); % full 函数可还原回普通矩阵查看

>> test

sparse(A) 生成的稀疏矩阵:(3,1) 3(2,2) 2(1,3) 1稀疏矩阵的存储内容:0 0 10 2 03 0 0稀疏矩阵适合存储大部分元素为 0 的矩阵,节省内存,常用于大规模矩阵运算场景 。

四.MATLAB的矩阵运算

矩阵中的元素与向量中的元素一样,可以进行抽取引用、编辑修改等操作。

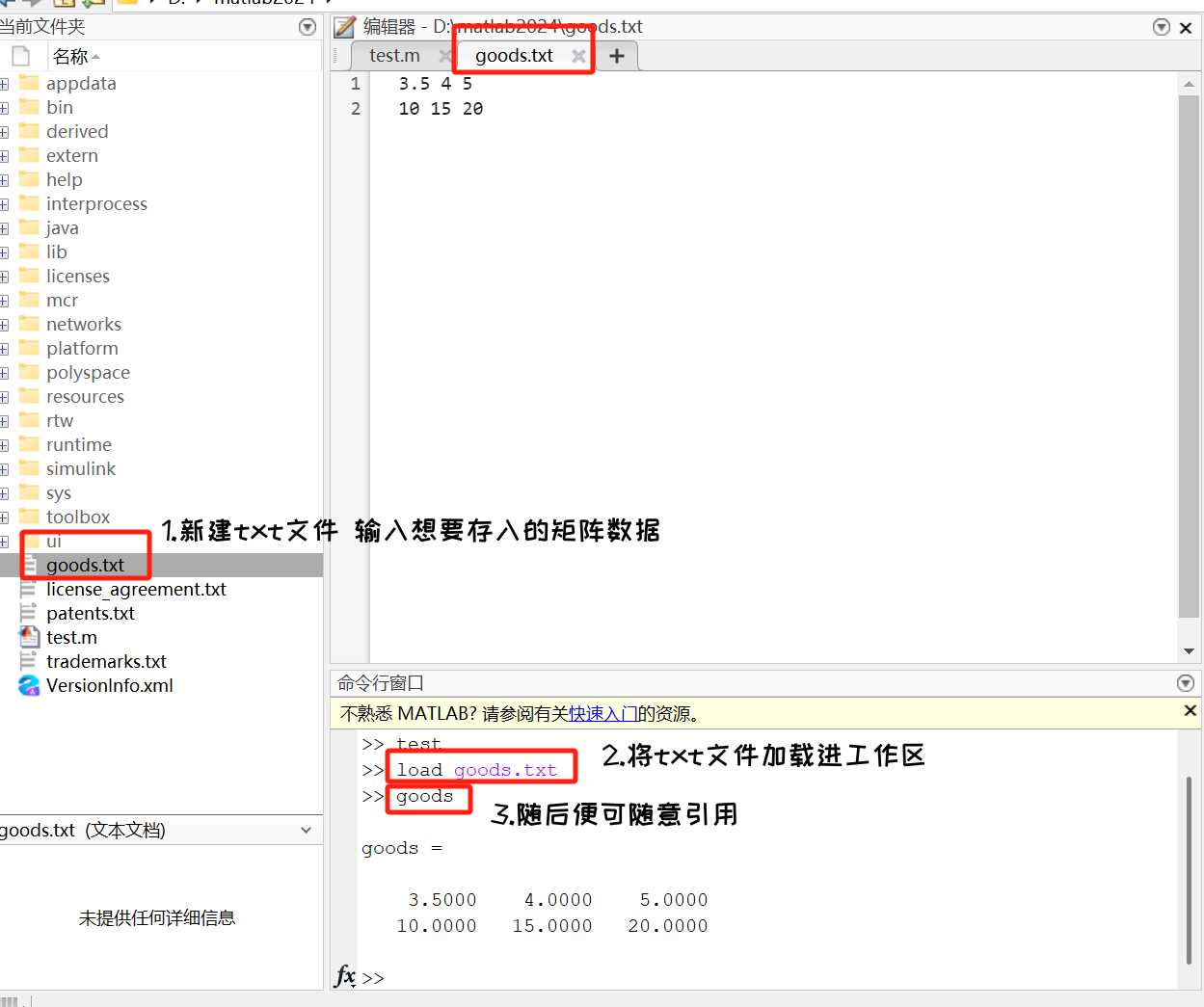

1.矩阵元素的修改

矩阵建立起来之后,还需要对其元素进行修改。表5-1列出了常用的矩阵元素修改命令。

(1)矩阵的扩充

>> A=eye(2)A =1 00 1>> B=ones(2)B =1 11 1>> C=[A B]C =1 0 1 10 1 1 1>> D=[C;B A]D =1 0 1 10 1 1 11 1 1 01 1 0 1>> 需要注意的是C的列数需要和B+A的一样

(2)矩阵中行的删除

>> CC =1 0 1 10 1 1 1>> C(1,:)=[]C =0 1 1 1(3)矩阵中列的删除

>> C=[A B]C =1 0 1 10 1 1 1>> C(:,2)=[]C =1 1 10 1 1(4)矩阵中元素的赋值

>> D=[A;B C]D =1 2 34 5 61 0 00 1 0>> D(1,3)=5D =1 2 54 5 61 0 00 1 02.矩阵的变维

矩阵的变维可以用符号“ :”法和reshape 函数法。

①reshape 函数的调用

reshape(X,m,n),可将已知矩阵变维成m行n列的矩阵。

>> D(1,3)=5D =1 2 54 5 61 0 00 1 0>> reshape(D,3,4)ans =1 0 0 64 2 1 01 5 5 0②“ :” 法

>> A=1:12A =列 1 至 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11列 1212>> C=zeros(3,4)C =0 0 0 00 0 0 00 0 0 0>> C(:)=A(:)C =1 4 7 102 5 8 113 6 9 12变维是按列重新排的

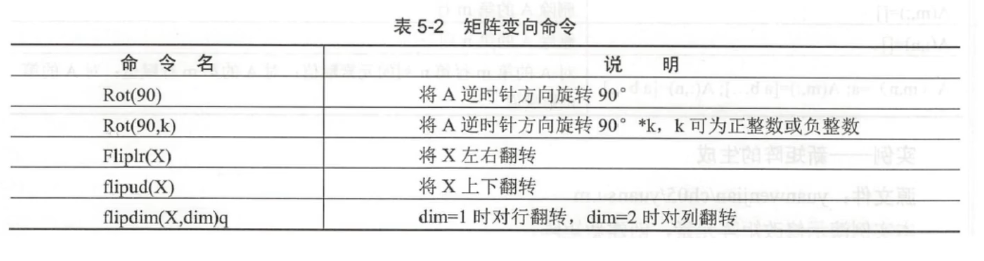

3.矩阵的变向

C =1 4 7 102 5 8 113 6 9 12>> flipdim(C,1)ans =3 6 9 122 5 8 111 4 7 10>> flipdim(C,2)ans =10 7 4 111 8 5 212 9 6 34.矩阵的抽取

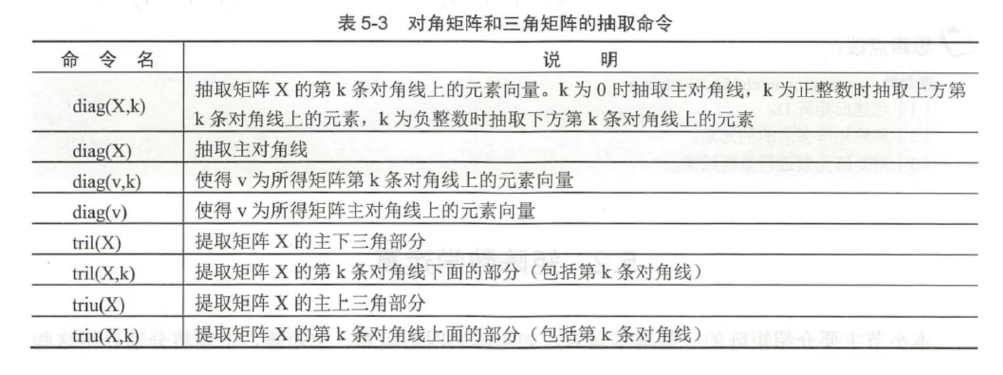

对矩阵元素的抽取主要是指对角元素和上(下)三角阵的抽取。对角矩阵和三角矩阵的抽取命令见表 5-3。

(1)diag(X,k) 和 diag(X):抽取矩阵对角线元素

% 创建一个 4×4 矩阵

X = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12; 13 14 15 16];% 抽取主对角线(k=0)元素,得到向量 [1,6,11,16]

d0 = diag(X);

disp('diag(X) 抽取主对角线结果:');

disp(d0);% 抽取上方第 1 条对角线(k=1)元素,得到向量 [2,7,12]

d1 = diag(X,1);

disp('diag(X,1) 抽取上方第 1 条对角线结果:');

disp(d1);% 抽取下方第 1 条对角线(k=-1)元素,得到向量 [5,10,15]

d_1 = diag(X,-1);

disp('diag(X,-1) 抽取下方第 1 条对角线结果:');

disp(d_1);

>> test

diag(X) 抽取主对角线结果:161116diag(X,1) 抽取上方第 1 条对角线结果:2712diag(X,-1) 抽取下方第 1 条对角线结果:51015

k=0 对应主对角线,k>0 对应主对角线上方的对角线,k<0 对应主对角线下方的对角线,按此规则抽取对应位置元素组成向量 。

(2)diag(v,k) 和 diag(v):用向量构造对角矩阵

% 定义向量 v

v = [10,20,30];% 构造主对角线为 v 的对角矩阵,得到 3×3 矩阵 diag(10,20,30)

M1 = diag(v);

disp('diag(v) 构造主对角线矩阵结果:');

disp(M1);% 构造上方第 1 条对角线为 v 的矩阵,得到 5×5 矩阵(行数 = 向量长度 + |k| ,这里 k=1 ,所以 3 + 1 = 4 ?实际是 length(v)+abs(k) ,v 长度 3 ,k=1 ,得到 4×4 矩阵 )

M2 = diag(v,1);

disp('diag(v,1) 构造上方第 1 条对角线矩阵结果:');

disp(M2);

>> test

diag(v) 构造主对角线矩阵结果:10 0 00 20 00 0 30diag(v,1) 构造上方第 1 条对角线矩阵结果:0 10 0 00 0 20 00 0 0 300 0 0 0

diag(v) 会生成以 v 元素为主对角线的对角矩阵;diag(v,k) 则把 v 元素放到第 k 条对角线上,其余位置补 0 ,矩阵维度由向量长度和 k 共同决定 。

(3)tril 函数:提取下三角部分

% 还是用前面的 4×4 矩阵 X

X = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12; 13 14 15 16];% 提取主下三角部分(主对角线及以下),得到下三角矩阵

T1 = tril(X);

disp('tril(X) 提取主下三角结果:');

disp(T1);% 提取第 1 条对角线下面的部分(包括第 1 条对角线,k=1 ,即主对角线及下方 1 条对角线 )

T2 = tril(X,1);

disp('tril(X,1) 提取第 1 条对角线下面部分结果:');

disp(T2);% 提取第 -1 条对角线下面的部分(k=-1 ,即主对角线下方第 1 条对角线及更下面 )

T3 = tril(X,-1);

disp('tril(X,-1) 提取第 -1 条对角线下面部分结果:');

disp(T3);

>> test

tril(X) 提取主下三角结果:1 0 0 05 6 0 09 10 11 013 14 15 16tril(X,1) 提取第 1 条对角线下面部分结果:1 2 0 05 6 7 09 10 11 1213 14 15 16tril(X,-1) 提取第 -1 条对角线下面部分结果:0 0 0 05 0 0 09 10 0 013 14 15 0

tril(X) 直接提取主对角线及以下元素,形成下三角矩阵;tril(X,k) 依据 k 值确定提取范围,k 越大,包含的对角线越靠上,提取的下三角部分越 “大” 。

(4)triu 函数:提取上三角部分

% 基于矩阵 X 演示

X = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12; 13 14 15 16];% 提取主上三角部分(主对角线及以上),得到上三角矩阵

U1 = triu(X);

disp('triu(X) 提取主上三角结果:');

disp(U1);% 提取第 1 条对角线上面的部分(包括第 1 条对角线,k=1 ,即主对角线及上方 1 条对角线 )

U2 = triu(X,1);

disp('triu(X,1) 提取第 1 条对角线上面部分结果:');

disp(U2);% 提取第 -1 条对角线上面的部分(k=-1 ,即主对角线上方第 1 条对角线及更上面 ,其实就是主对角线及以上 ,因为 k=-1 表示主对角线下方,取上面部分就是主对角线及以上 ,结果和 triu(X) 类似 )

U3 = triu(X,-1);

disp('triu(X,-1) 提取第 -1 条对角线上面部分结果:');

disp(U3);

>> test

triu(X) 提取主上三角结果:1 2 3 40 6 7 80 0 11 120 0 0 16triu(X,1) 提取第 1 条对角线上面部分结果:0 2 3 40 0 7 80 0 0 120 0 0 0triu(X,-1) 提取第 -1 条对角线上面部分结果:1 2 3 45 6 7 80 10 11 120 0 15 16triu(X) 提取主对角线及以上元素形成上三角矩阵;triu(X,k) 根据 k 确定提取范围,k 越小,包含的对角线越靠下,提取的上三角部分越 “大” ,和 tril 函数功能相反但逻辑类似 。

5.MATLAB矩阵基本运算

矩阵的基本运算包括加、减、乘、数乘、点乘、乘方、左除、右除、求逆等。其中加、减、乘与大家所学的线性代数中的定义是一样的,相应的运算符为+ - *

矩阵的除法运算是MATLAB所特有的,分为左除和右除,相应运算符为“\”和“/”。一般情况下,方程 A*X=B 的解是 X=A\B,而方程 X*A=B 的解是 X=B/A。

对于上述的四则运算,需要注意的是:矩阵的加、减、乘运算的维数要求与线性代数中的要求一致。

(1)矩阵的加减法

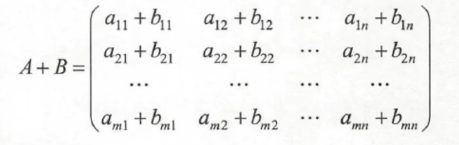

设A=(ai),B=(b)都是mxn矩阵,矩阵A与B的和记成A+B,规定为

①交换律A+B=B+A

②结合律(A+B)+C=A+(B+C)

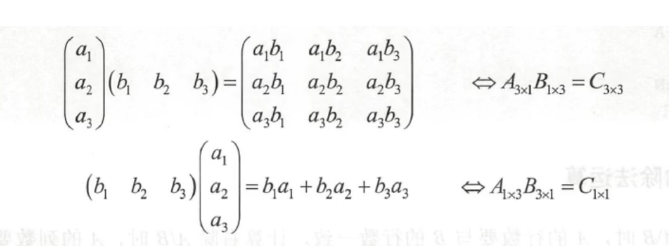

(2)矩阵的乘法运算

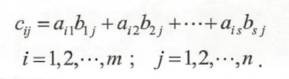

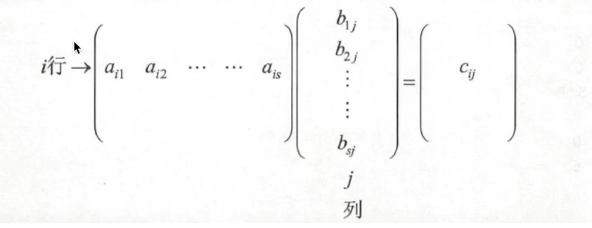

若3个矩阵有相乘关系,设A=(ai)是一个m*s矩阵,B=(b)是一个s*n矩阵,规定A与B的积为一个 m*n 矩阵 C=(cij)。

即 C=A*B,需要满足以下3种条件:

①矩阵4的列数与矩阵B的行数相同;

②矩阵C的行数等于矩阵A的行数,矩阵C的列数等于矩阵B的列数;

③矩阵C的第m行n列元素值等于矩阵A的m行元素与矩阵B的n列元素对应值积的和。

>> a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

>> b=[4 5 6;7 8 9;10 11 12];

>> a*bans =48 54 60111 126 141174 198 222注意:

①若矩阵A、B满足AB=0,未必有A=0或 B=0 的结论。

②AB≠BA,矩阵的乘法并不满足交换律。

(3)矩阵的点乘运算

点乘运算指将两矩阵中相同位置的元素进行相乘运算,将积保存在原位置组成新矩阵。

>> a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]a =1 2 34 5 67 8 9>> b=[4 5 6;7 8 9;10 11 12]b =4 5 67 8 910 11 12>> a.*bans =4 10 1828 40 5470 88 108(4)矩阵的除法运算

计算左除A\B时,A的行数要与B的行数一致。计算右除A/B时,A的列数要与B的列数一致。

①.左除运算

由于矩阵的特殊性,A*B通常不等于 B*A,除法也一样。因此除法要区分左右。线性方程组 D*X=B,如果D非奇异,即它的逆矩阵 inv(D)存在,则其解用 MATLAB 表示为X=inv(D)*B=D\B。符号“\”称为左除,即分母放在左边。

左除的条件:B的行数等于D的阶数(D的行数和列数相同,简称阶数)。

②.右除运算

若方程组表示为 X*D1=B1,D1非奇异,即它的逆阵 inv(D1)存在,则其解为X=B1*inv(D1)=B1/D1

符号“/”称为右除。

右除的条件:B1的列数等于D1的阶数(D1的行数和列数相同,简称阶数)。

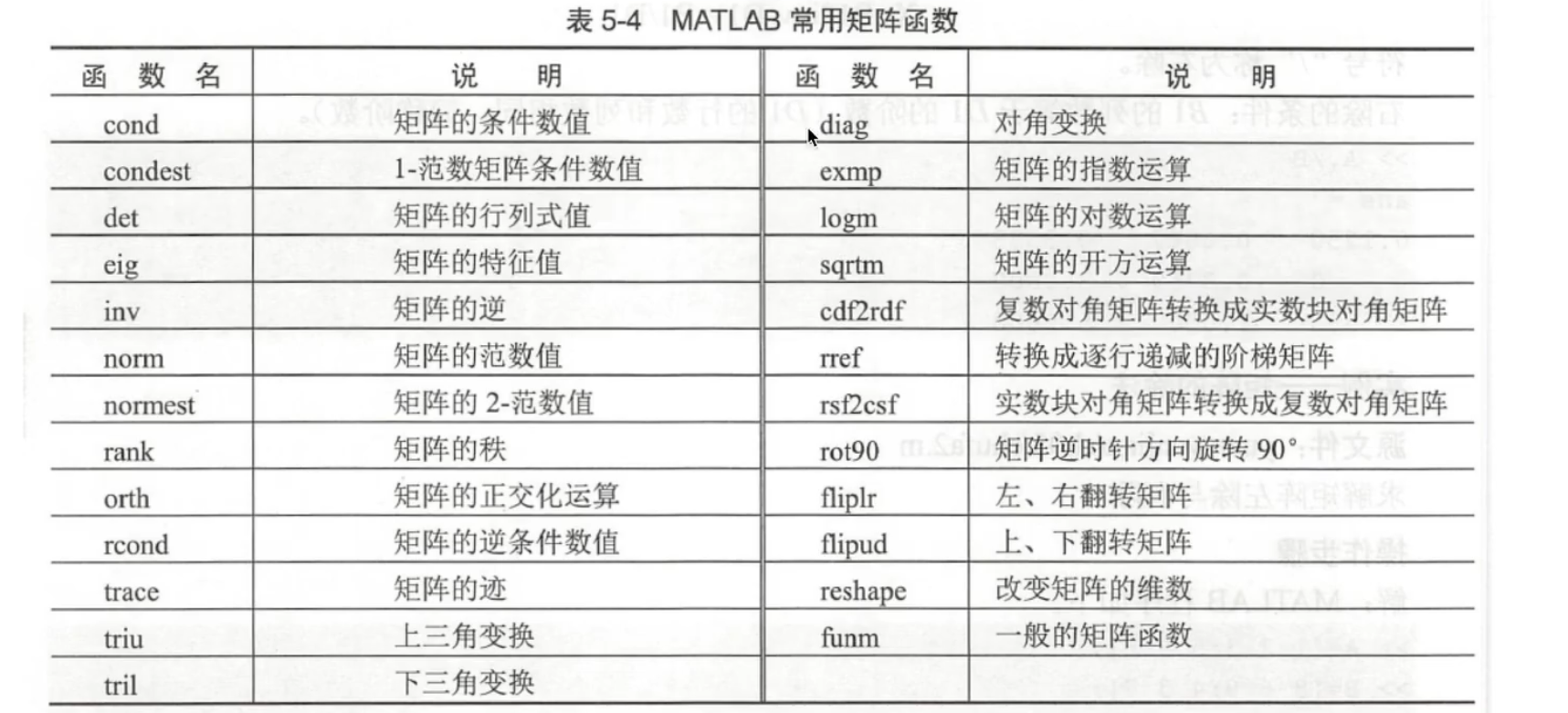

5.MATLAB矩阵运算常用函数

(1) 基础矩阵运算(行列式、逆、秩、迹)

% 定义一个测试矩阵

A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];% 1. det:计算行列式

det_A = det(A);

disp('det(A) 行列式结果:');

disp(det_A); % 输出 0(因为矩阵行线性相关)% 2. inv:计算矩阵的逆(注意:奇异矩阵无逆,这里换可逆矩阵演示)

B = [1 2; 3 4];

inv_B = inv(B);

disp('inv(B) 矩阵的逆:');

disp(inv_B); % 输出 [-2 1; 1.5 -0.5]% 3. rank:计算矩阵的秩

rank_A = rank(A);

disp('rank(A) 矩阵的秩:');

disp(rank_A); % 输出 2(因为行线性相关)% 4. trace:计算矩阵的迹(主对角线元素和)

trace_A = trace(A);

disp('trace(A) 矩阵的迹:');

disp(trace_A); % 输出 1+5+9=15

>> test

det(A) 行列式结果:6.6613e-16inv(B) 矩阵的逆:-2.0000 1.00001.5000 -0.5000rank(A) 矩阵的秩:2trace(A) 矩阵的迹:15

(2)特征值与范数

% 定义矩阵

C = [1 0; 0 2];% 5. eig:计算特征值

eig_C = eig(C);

disp('eig(C) 特征值:');

disp(eig_C); % 输出 [1; 2](对角矩阵的特征值就是对角线元素)% 6. norm:计算矩阵的范数(默认 2-范数)

norm_C = norm(C);

disp('norm(C) 矩阵范数(2-范数):');

disp(norm_C); % 输出 2(最大奇异值,对角矩阵的 2-范数是最大对角线元素)% 7. normest:估算 2-范数(适合大矩阵快速计算)

normest_C = normest(C);

disp('normest(C) 估算 2-范数:');

disp(normest_C); % 输出 2(与 norm 结果一致)

>> test

eig(C) 特征值:12norm(C) 矩阵范数(2-范数):2normest(C) 估算 2-范数:2.0000

(3) 矩阵变换(三角矩阵、翻转、旋转)

% 定义矩阵

D = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];% 8. triu:提取上三角矩阵

triu_D = triu(D);

disp('triu(D) 上三角矩阵:');

disp(triu_D);

% 输出:

% 1 2 3

% 0 5 6

% 0 0 9% 9. tril:提取下三角矩阵

tril_D = tril(D);

disp('tril(D) 下三角矩阵:');

disp(tril_D);

% 输出:

% 1 0 0

% 4 5 0

% 7 8 9% 10. rot90:逆时针旋转 90°

rot90_D = rot90(D);

disp('rot90(D) 逆时针旋转 90°:');

disp(rot90_D);

% 输出:

% 3 6 9

% 2 5 8

% 1 4 7% 11. fliplr:左右翻转

fliplr_D = fliplr(D);

disp('fliplr(D) 左右翻转:');

disp(fliplr_D);

% 输出:

% 3 2 1

% 6 5 4

% 9 8 7% 12. flipud:上下翻转

flipud_D = flipud(D);

disp('flipud(D) 上下翻转:');

disp(flipud_D);

% 输出:

% 7 8 9

% 4 5 6

% 1 2 3

>> test

triu(D) 上三角矩阵:1 2 30 5 60 0 9tril(D) 下三角矩阵:1 0 04 5 07 8 9rot90(D) 逆时针旋转 90°:3 6 92 5 81 4 7fliplr(D) 左右翻转:3 2 16 5 49 8 7flipud(D) 上下翻转:7 8 94 5 61 2 3

(4)高级运算(条件数、指数、对数)

% 定义一个可逆且特征值全为正的矩阵(避免logm警告)

E = [4 1; 1 3]; % 特征值为5和2(均为正数,确保logm返回实数)% 13. cond:计算条件数(衡量矩阵病态程度,值越大越病态)

cond_E = cond(E);

disp('cond(E) 条件数:');

disp(cond_E); % 输出约2.618(值较小,矩阵性态良好)% 14. expm:矩阵的指数运算(基于矩阵幂级数)

expm_E = expm(E);

disp('expm(E) 矩阵指数:');

disp(expm_E);

% 输出指数矩阵(实数结果)

% 原理:expm(E) = sum_{k=0}^∞ (E^k / k!)% 15. logm:矩阵的对数运算(expm的逆运算)

logm_E = logm(E);

disp('logm(E) 矩阵对数:');

disp(logm_E);

% 输出对数矩阵(实数结果,无警告)

% 验证:expm(logm_E) 应近似等于原矩阵E

disp('验证 logm 与 expm 的互逆性:');

disp(expm(logm_E)); % 输出接近原矩阵E

>> test

cond(E) 条件数:1.9387expm(E) 矩阵指数:76.2898 40.458840.4588 35.8311logm(E) 矩阵对数:1.3470 0.29610.2961 1.0509验证 logm 与 expm 的互逆性:4.0000 1.00001.0000 3.0000

(5) 矩阵重构与简化

% 定义矩阵

F = [1 2 3 4; 5 6 7 8];% 16. reshape:改变矩阵维度(元素按列优先重构)

reshape_F = reshape(F, 4, 2);

disp('reshape(F,4,2) 改变维度:');

disp(reshape_F);

% 输出:

% 1 5

% 2 6

% 3 7

% 4 8% 17. rref:转换成行最简阶梯形

G = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];

rref_G = rref(G);

disp('rref(G) 行最简阶梯形:');

disp(rref_G);

% 输出:

% 1 0 -1

% 0 1 2

% 0 0 0

>> test

reshape(F,4,2) 改变维度:1 35 72 46 8rref(G) 行最简阶梯形:1 0 -10 1 20 0 0

(6) 特殊矩阵运算

% 1. 先创建一个有复数特征值的矩阵(例如旋转矩阵)

A = [0 -1; 1 0]; % 特征值为 i 和 -i(共轭复数)% 2. 求复数特征值和特征向量

[Vc, Dc] = eig(A); % Vc 是复数特征向量,Dc 是复数对角矩阵(特征值)% 3. 使用 cdf2rdf 转换为实数块对角形式

[V, D] = cdf2rdf(Vc, Dc);% 显示结果

disp('复数特征向量矩阵 Vc:');

disp(Vc);

disp('复数对角矩阵 Dc(特征值):');

disp(Dc);

disp('转换后的实数特征向量矩阵 V:');

disp(V);

disp('转换后的实数块对角矩阵 D:');

disp(D);

>> test

复数特征向量矩阵 Vc:0.7071 + 0.0000i 0.7071 + 0.0000i0.0000 - 0.7071i 0.0000 + 0.7071i复数对角矩阵 Dc(特征值):0.0000 + 1.0000i 0.0000 + 0.0000i0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.0000i转换后的实数特征向量矩阵 V:1.0000 00 -1.0000转换后的实数块对角矩阵 D:0 1-1 0

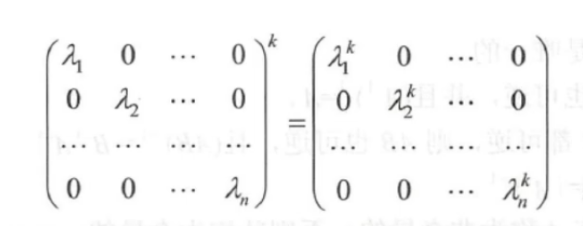

6.MATLAB矩阵的幂运算

A是一个n阶矩阵,k是一个正整数,规定A^k=A*A*A*......*A(k个A相乘),称为矩阵的幂。其中k,l为正整数。

矩阵的幂运算是将矩阵中每个元素进行乘方运算,即:

在MATLAB中,幂运算就是在乘方符号" .^ "后面输入幂的次数。对于单个n阶矩阵A,A^k*A^l=A^(k+l),(A^K)^l=A^(k*l)。

对于两个n阶矩阵A与B,(A*B)^k≠A^k*B^k

7.MATLAB逆矩阵

(1)逆矩阵的定义

对于n阶方阵 A,如果有n阶方阵B满足AB=BA=I,则称矩阵A为可逆的,称方阵B为A的逆矩阵,记为 A^(-1)。

(2)逆矩阵的性质:

①若 A可逆,则A^(-1)是唯一的。

②若A可逆,则A^(-1)也可逆,并且(A^(-1))^(-1)=A。

③若n阶方阵A与B都可逆,则AB也可逆,且(AB)-1=B-A-。

④若 A可逆,则|A^(-1)|=|A|^(-1)

(3)奇异矩阵和非奇异矩阵:

我们把满足|A|≠0 的方阵 A称为非奇异的,否则就称为奇异的

(4)求解矩阵的逆使用函数 inv

调用格式:Y=inv(x)

(5)求解矩阵的逆条件数值使用函数 rcond

另外,常用的运算还有指数函数、对数函数、平方根函数等。用户可查看相应的帮助获得使用方法和相关信息。

8.MATLAB中矩阵的条件数

(1)矩阵的条件数

在数值分析中是一个重要的概念,在工程计算中也是必不可少的,它用于刻画一个矩阵的“病态”程度。

(2)条件数的定义

对于非奇异矩阵 A,其条件数的定义为cond(A)v=||A^-1||v *||A||v,其中v=1,2,……,F

它是一个大于或等于1的实数,当A的条件数相对较大,即cond(A)>>1时,矩阵A是“病态”的,反之是“良态”的。

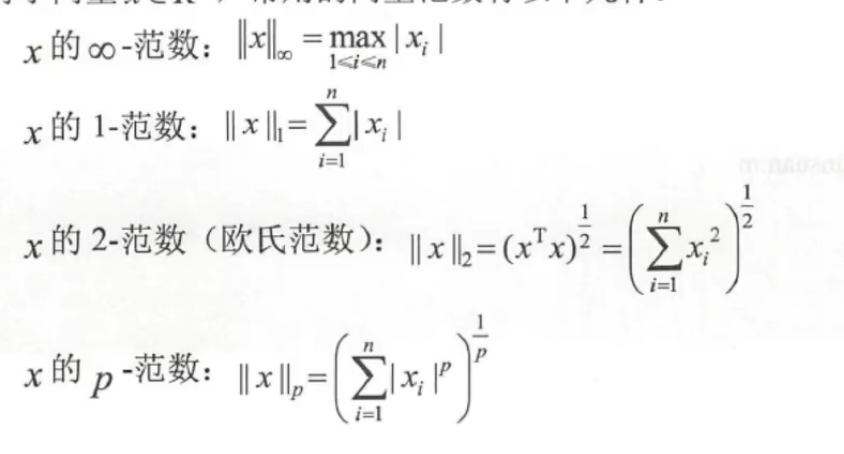

9.MATLAB中矩阵的范式

范数是数值分析中的一个概念,它是向量或矩阵大小的一种度量,在工程计算中有着重要的作用。对于向量x∈R^n,常用的向量范数有以下几种。

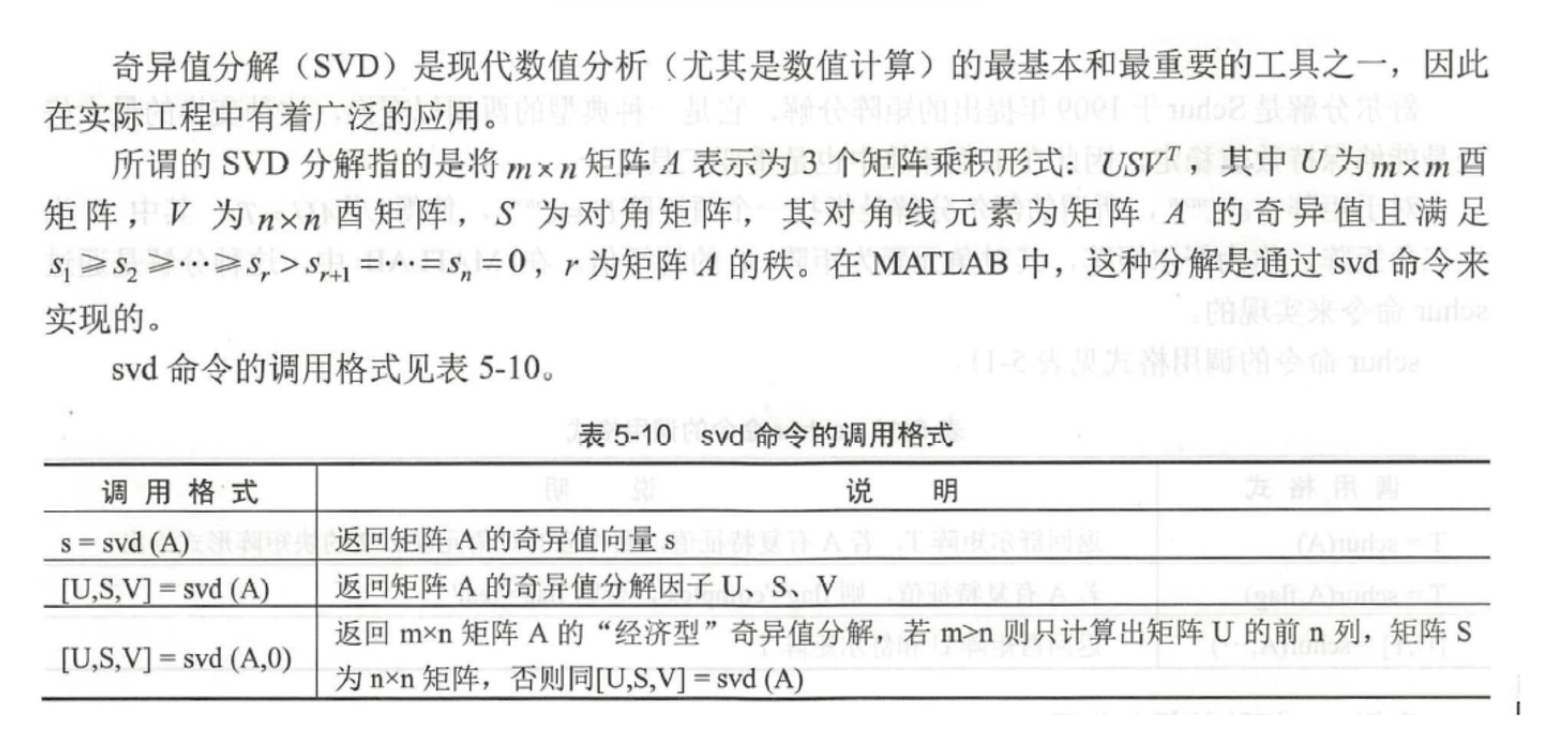

10.MATLAB中的奇异值分解

11.MATLAB中矩阵运算的方程求解

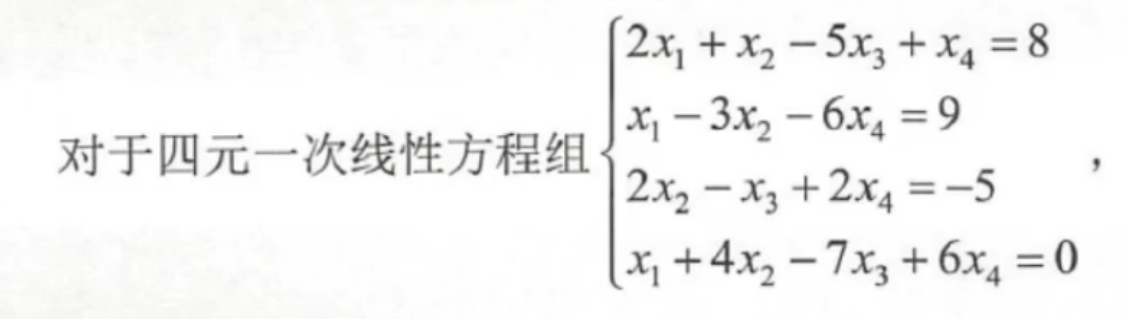

无论是在工程应用问题还是数学计算问题,方程都是问题转化的重要途径之一,通过将复杂的问题简单转化成矩阵的求解问题,最后在MATLAB 中进行函数计算。本节通过对一个方程组的应用来介绍如何介绍方程组的求解问题。

利用 MATLAB 中求解多元方程组的不同方法进行求解。

上面的方程符合Ax=b,首先需要确定方程组解的信息

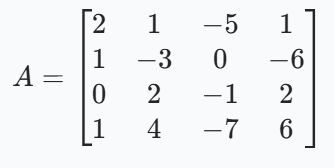

系数矩阵 A 是由方程组中未知数 x1,x2,x3,x4 的系数按行排列构成的矩阵:

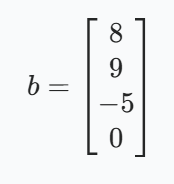

常数项向量 b 是方程组等号右边的常数按行排列构成的列向量:

方法一:利用矩阵求逆(inv 函数 )

思路:如果矩阵 A 是可逆的(即行列式 det(A)≠0 ,满秩 ),那么方程组的解x=A^-1*b

% 定义系数矩阵 A

A = [2 1 -5 1; 1 -3 0 -6; 0 2 -1 2; 1 4 -7 6];

% 定义常数项向量 b

b = [8; 9; -5; 0];% 计算矩阵 A 的逆矩阵

A_inv = inv(A);

% 求解方程组 Ax = b,得到解向量 x

x = A_inv * b;% 显示解

disp('方程组的解为:');

disp(x);

>> test

方程组的解为:3.0000-4.0000-1.00001.0000首先通过 inv 函数求矩阵 A 的逆矩阵A_inv,然后将其与常数项向量 b 相乘,得到解向量 x 。

方法二:左除运算(\ 运算符 )

在 MATLAB 中,对于线性方程组 Ax = b ,更高效且数值稳定性更好的方法是使用左除运算符 \ ,代码如下:

% 定义系数矩阵 A

A = [2 1 -5 1; 1 -3 0 -6; 0 2 -1 2; 1 4 -7 6];

% 定义常数项向量 b

b = [8; 9; -5; 0];% 直接使用左除运算求解

x = A \ b;% 显示解

disp('方程组的解为:');

disp(x);

>> test

方程组的解为:3.0000-4.0000-1.00001.0000左除运算会根据矩阵 A 的特性(是否为方阵、是否满秩等 )自动选择合适的算法来求解方程组,一般优先推荐这种方法。

方法三:通过求秩和增广矩阵判断解的情况

在求解前,也可以先判断方程组解的情况,通过计算系数矩阵 A 的秩rank(A)和增广矩阵 [A|b]的秩rank([A b] 来确定:

% 定义系数矩阵 A

A = [2 1 -5 1; 1 -3 0 -6; 0 2 -1 2; 1 4 -7 6];

% 定义常数项向量 b

b = [8; 9; -5; 0];% 构造增广矩阵

aug_matrix = [A b];% 计算系数矩阵的秩和增广矩阵的秩

rank_A = rank(A);

rank_aug = rank(aug_matrix);if rank_A == rank_aug && rank_A == size(A, 2)disp('方程组有唯一解,求解结果如下:');x = A \ b;disp(x);

elseif rank_A == rank_aug && rank_A < size(A, 2)disp('方程组有无穷多解');

elsedisp('方程组无解');

end

>> test

方程组有唯一解,求解结果如下:3.0000-4.0000-1.00001.0000

这里 size(A, 2) 是获取矩阵 A 的列数(即未知数的个数 )。当系数矩阵的秩和增广矩阵的秩相等且等于未知数个数时,方程组有唯一解;当秩相等但小于未知数个数时,有无穷多解;当秩不相等时,方程组无解 。在你的这个例子中,一般是有唯一解的情况,然后再用左除等方法求解。

-----------------------------

编自2025/8/4和8/5。依旧无言