DAY21 常见的降维算法

@浙大疏锦行

知识点回顾

1.特征降维

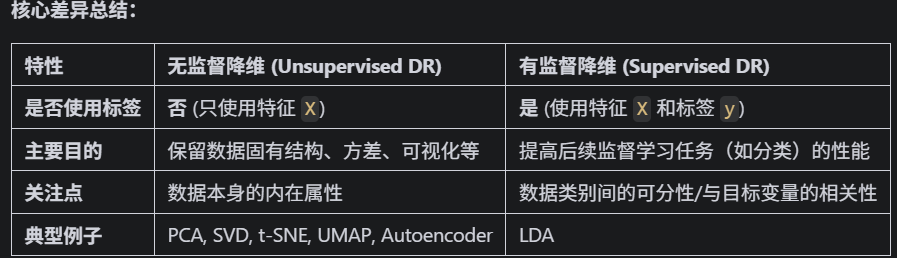

1.1 无监督降维 (Unsupervised Dimensionality Reduction)

定义:这类算法在降维过程中不使用任何关于数据样本的标签信息(比如类别标签、目标值等)。它们仅仅根据数据点本身的分布、方差、相关性、局部结构等特性来寻找低维表示。

输入:只有特征矩阵 X。

目标:

-

保留数据中尽可能多的方差(如 PCA)

-

保留数据的局部或全局流形结构(如 LLE, Isomap, t-SNE, UMAP)

-

找到能够有效重构原始数据的紧凑表示(如 Autoencoder)

-

找到统计上独立的成分(如 ICA)

典型算法:

-

PCA (Principal Component Analysis) / SVD (Singular Value Decomposition)

-

t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)

-

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection)

-

LLE (Locally Linear Embedding)

-

Isomap (Isometric Mapping)

-

Autoencoders (基本形式)

-

ICA (Independent Component Analysis)

1.2 有监督降维 (Supervised Dimensionality Reduction)

定义:这类算法在降维过程中会利用数据样本的标签信息(通常是类别标签 y)。它们的目标是找到一个低维子空间,在这个子空间中,不同类别的数据点能够被更好地分离开,或者说,这个低维表示更有利于后续的分类(或回归)任务。

输入:特征矩阵 X 和对应的标签向量 y。

目标:

-

最大化不同类别之间的可分性,同时最小化同一类别内部的离散度(如 LDA)

-

找到对预测目标变量 y 最有信息量的特征组合

典型算法:

-

LDA (Linear Discriminant Analysis):这是最经典的监督降维算法。它寻找的投影方向能够最大化类间散度与类内散度之比。

-

还有一些其他的,比如 NCA (Neighbourhood Components Analysis),但 LDA 是最主要的代表

举个例子来说明:

-

PCA (无监督):如果你有一堆人脸图片,PCA会尝试找到那些能最好地概括所有人脸变化的“主脸”(特征向量),比如脸型、鼻子大小等,它不关心这些人脸属于谁。

-

LDA (有监督):如果你有一堆人脸图片,并且你知道每张图片属于哪个人(标签)。LDA会尝试找到那些能最好地区分不同人的人脸特征组合。比如,如果A和B的脸型很像,但眼睛差别很大,LDA可能会更强调眼睛的特征,即使脸型方差更大。PCA是利用最大化方差来实现无监督降维,而LDA则是在此基础上,加入了类别信息,其优化目标就变成了类间差异最大化和类内差异最小化。

2.主成分分析 (PCA)

在昨天的专题中已经理解了SVD(奇异值分解),那么理解PCA(主成分分析)就会非常直接。实际上,PCA可以被看作是将SVD应用于经过均值中心化的数据矩阵,并对其结果进行特定解释的一种方法。

PCA:寻找最大方差方向

主成分分析 (PCA) 的核心思想是识别数据中方差最大的方向(即主成分)。然后,它将数据投影到由这些最重要的主成分构成的新的、维度更低子空间上。这样做的目的是在降低数据维度的同时,尽可能多地保留原始数据中的“信息”(通过方差来衡量)。新的特征(主成分)是原始特征的线性组合,并且它们之间是正交的(不相关)。

PCA 与 SVD 的关系

假设你的数据矩阵是 X(行是样本,列是特征)。

-

步骤 0:均值中心化 (对PCA的解释至关重要)

-

对于

X中的每一个特征(列),计算其均值。 -

从该特征列的所有值中减去这个均值。我们将这个经过均值中心化处理的矩阵称为

X_centered。 -

为什么要做这一步? PCA的目标是找到围绕数据均值的最大方差方向。SVD本身不强制要求均值中心化,但为了将其分解结果解释为PCA的主成分,这一步是必需的。

-

-

步骤 1:对均值中心化后的数据应用 SVD

-

对

X_centered进行奇异值分解:Xcentered=U∗S∗VT

-

其中:

-

U:左奇异向量矩阵(列向量相互正交)。它的列是 Xcentered∗XcenteredT的特征向量。 -

S:奇异值矩阵(一个对角矩阵,对角线上的奇异值s_i是非负实数,并按降序排列)。这些s_i是 XcenteredT∗Xcentered和 Xcentered∗XcenteredT的特征值的平方根。 -

V:右奇异向量矩阵(列向量相互正交)。它的列是 XcenteredT∗Xcentered的特征向量。V的这些列向量就是主成分方向。

-

-

-

步骤 2:在 PCA 的语境下理解SVD的各个组成部分

-

主成分方向 (Principal Component Directions / Loadings):

V矩阵的列向量(即右奇异向量)就是主成分 (PCs)。V的第一列是第一主成分(方差最大的方向),第二列是第二主成分(方差次大且与第一主成分正交的方向),以此类推。这些向量告诉你原始特征是如何线性组合形成各个主成分的。 -

解释的方差 (Variance Explained):

S矩阵中的奇异值与每个对应主成分所能解释的方差量直接相关。具体来说,第 i个主成分解释的方差是 (si2)/(n−1)(其中s_i是S中的第 i个奇异值,n是样本数量)。更常见的是看解释方差的比例:(si2)/sum(所有sj2)。 -

主成分得分 (Principal Component Scores / Transformed Data): 如果你想将均值中心化后的数据投影到主成分上(即获得在降维后的空间中的新坐标),你可以计算:

Xprojected=Xcentered∗V

根据SVD的公式,这等价于:

Xprojected=(U∗S∗VT)∗V=U∗S∗(VT∗V)=U∗S∗I=U∗S

所以,矩阵

U * S给了你每个数据点在新的主成分轴上的“得分”。如果想将数据降至

k维,你会取V的前k列(记作V_k),U的前k列和S的左上角k x k部分(记作U_k和S_k)。降维后的数据就是 Xreduced=Xcentered∗Vk=Uk∗Sk。

-

PCA 何时适用?数据是线性还是非线性?

-

线性性:

-

PCA 是一种线性降维方法。它假设主成分是原始特征的线性组合。

-

它寻找的是一个能够最好地捕捉数据方差的线性子空间。

-

如果你的数据的潜在结构是高度非线性的(例如,“瑞士卷”形状、螺旋形),PCA可能无法有效地在低维空间中捕捉这种结构。它可能会将这类结构“压平”或扭曲。

-

-

PCA 效果好的情况:

-

目标是最大化方差: 当你认为数据中方差最大的方向包含了最重要的信息时。这在去噪或特征间存在相关性时通常是成立的。

-

数据分布大致呈椭球形或存在线性相关性: PCA 擅长找到这类分布的主轴。

-

作为其他线性模型的预处理步骤: 不相关的主成分有时能让线性模型(如逻辑回归、线性SVM)表现更好。

-

探索性数据分析 (EDA): 快速了解数据变异的主要模式。

-

降噪: 假设噪声的方差低于信号的方差,PCA可以通过舍弃低方差的成分来帮助降噪。

-

当原始特征数量非常多,且存在多重共线性时:PCA可以通过生成少数几个不相关的主成分来解决多重共线性问题,并减少特征数量。

-

-

PCA 可能不适用或需要谨慎使用的情况:

-

高度非线性数据: 对于分布在复杂流形上的数据(例如“瑞士卷”、“S型曲线”),PCA会将其投影到一个线性子空间,这可能会丢失关键的非线性关系。在这种情况下,非线性降维技术(如 t-SNE, UMAP, LLE, Isomap, 核PCA, 自编码器)会是更好的选择。

-

方差并非衡量重要性的唯一标准: 有时,方差较小的方向可能对特定任务至关重要(例如,在分类问题中,如果使用LDA,一个整体方差较小的方向可能对区分类别非常有效)。PCA是无监督的,它不考虑类别标签。

-

主成分的可解释性: 虽然主成分是原始特征的线性组合,但与保留原始、可解释的特征相比,它们的直接物理解释有时可能更具挑战性。

-

数据特征尺度差异巨大: 如果特征的尺度(单位或数值范围)相差悬殊(例如,一个特征以米为单位,另一个以毫米为单位),那么尺度较大的特征将在方差计算中占据主导地位,从而主导第一主成分。这就是为什么在应用PCA之前几乎总是推荐进行数据标准化(例如,将特征缩放到均值为0,方差为1)。

-

总而言之,可以将PCA视为:

-

对数据进行均值中心化。

-

对中心化后的数据进行SVD。

-

使用SVD得到的右奇异向量

V作为主成分方向。 -

使用奇异值

S来评估每个主成分的重要性(解释的方差)。 -

使用

U*S(或X_centered * V)来获得降维后的数据表示。

PCA主要适用于那些你认为最重要的信息可以通过数据方差来捕获,并且数据结构主要是线性的情况。

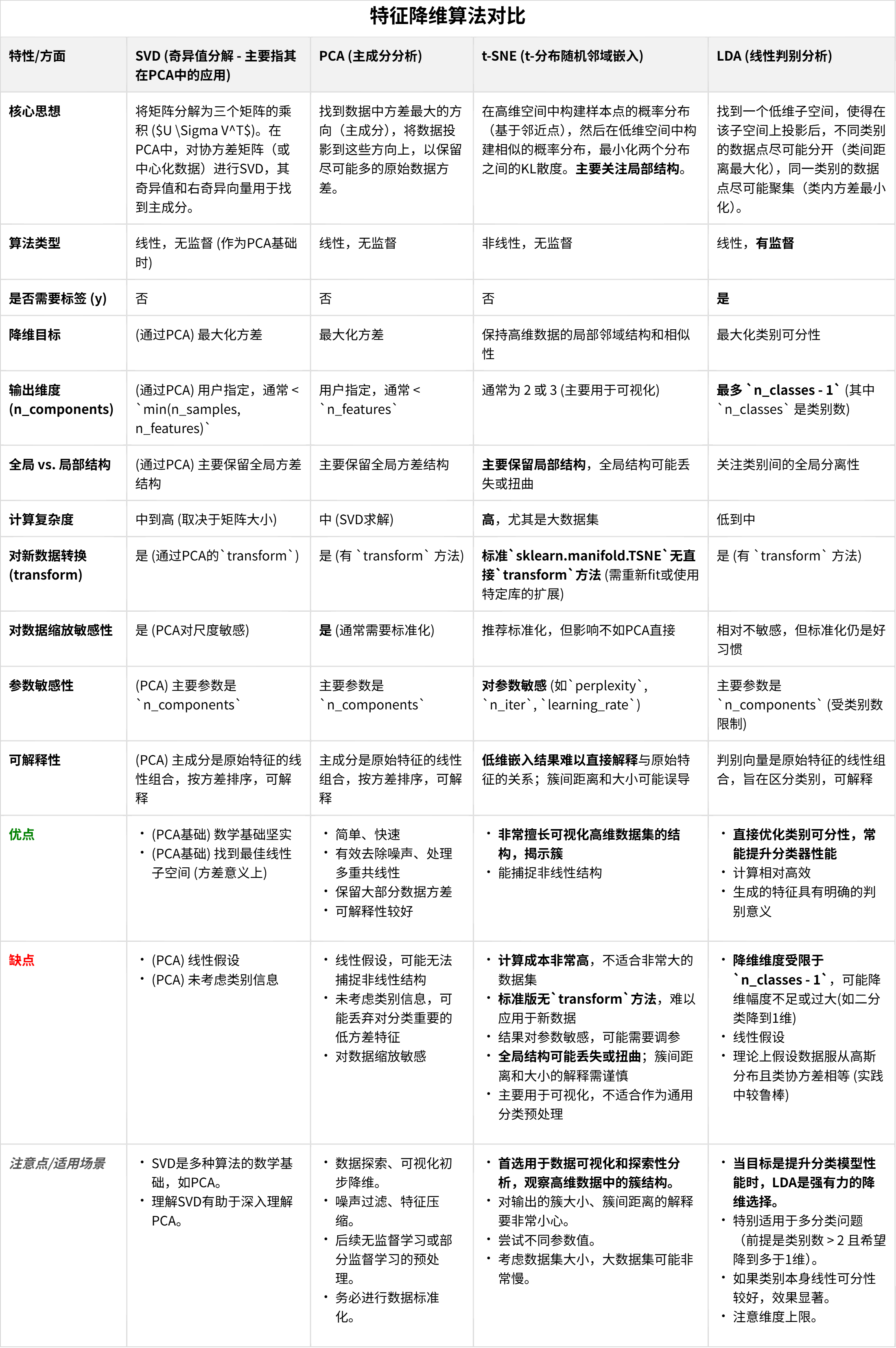

3.t-分布随机邻域嵌入 (t-SNE)

保持高维数据的局部邻域结构,用于可视化

PCA 的目标是保留数据的全局方差,而 t-SNE 的核心目标是在高维空间中相似的数据点,在降维后的低维空间中也应该保持相似(即彼此靠近),而不相似的点则应该相距较远。 它特别擅长于将高维数据集投影到二维或三维空间进行可视化,从而揭示数据中的簇结构或流形结构。

t-SNE 与 PCA/SVD 的主要差异:

| 特性 | PCA/SVD | t-SNE |

|---|---|---|

| 类型 | 线性 | 非线性 |

| 主要目标 | 保留全局方差 | 保留局部邻域结构,用于可视化 |

| 关注点 | 全局结构 | 局部结构,尽可能在低维呈现高维的邻近关系 |

| 计算成本 | 相对较低 | 较高,尤其是对于大数据集 |

| 输出稳定性 | 确定性(给定数据,结果唯一) | 随机性(优化过程通常有随机初始化,多次运行结果可能略有不同) |

| 超参数 |

| |

| 全局结构保留 | 较好(因为它关注方差) | 可能较差,t-SNE 更关注保持局部结构,可能扭曲全局距离 |

| 降维后坐标含义 | 主成分有明确的方差含义 | 坐标本身没有直接的物理意义,点之间的相对距离和簇的形状更重要 |

| 适用场景 | 通用降维,去噪,数据压缩,线性模型预处理 | 高维数据可视化,探索数据中的簇或流形结构 |

何时适合使用 t-SNE?

-

当你主要目的是可视化高维数据时:t-SNE 在将复杂的高维数据结构展现在2D或3D图上时非常强大,能帮助你直观地看到数据中可能存在的簇或模式。

-

当数据具有复杂的非线性结构时:如果数据分布在一个弯曲的流形上,t-SNE 比 PCA 更能捕捉到这种结构。

-

探索性数据分析:帮助发现数据中未知的群体。

使用 t-SNE 时需要注意的事项:

-

计算成本高:对于非常大的数据集(例如几十万甚至上百万样本),t-SNE 的计算会非常慢。通常建议在应用 t-SNE 之前,先用 PCA 将数据降到一个适中的维度(例如50维),这样可以显著加速 t-SNE 的计算并可能改善结果。

-

超参数敏感:

-

Perplexity (困惑度):这个参数对结果影响较大。常见的取值范围是 5 到 50。较小的困惑度关注非常局部的结构,较大的困惑度则考虑更广泛的邻域。通常需要尝试不同的值。

-

n_iter (迭代次数):需要足够的迭代次数让算法收敛。默认值通常是1000。如果可视化结果看起来还不稳定,可以尝试增加迭代次数。

-

learning_rate (学习率):也可能影响收敛。

-

-

结果的解释:

-

簇的大小和密度在 t-SNE 图中没有直接意义。t-SNE 会尝试将所有簇展开到相似的密度。不要根据簇在图上的大小来判断原始数据中簇的实际大小或密度。

-

点之间的距离在全局上没有意义。两个相距较远的簇,它们之间的距离并不代表它们在原始高维空间中的实际距离。t-SNE 主要保留的是局部邻域关系。

-

多次运行结果可能不同:由于优化过程的随机初始化和梯度下降的性质,多次运行 t-SNE 可能会得到略微不同的可视化结果。但好的簇结构通常是稳定的。

-

-

不适合作为通用的有监督学习预处理步骤:因为它的目标是可视化和保持局部结构,而不是最大化类别可分性或保留全局方差,所以它通常不直接用于提高分类器性能的降维。LDA 或 PCA (在某些情况下) 更适合这个目的。

总结一下:

t-SNE 是一种强大的非线性降维技术,主要用于高维数据的可视化。它通过在低维空间中保持高维空间中数据点之间的局部相似性(邻域关系)来工作。与PCA关注全局方差不同,t-SNE 更关注局部细节。理解它的超参数(尤其是困惑度)和结果的正确解读方式非常重要。

4.线性判别分析 (Linear Discriminant Analysis, LDA)

1. 核心定义与目标:

线性判别分析 (LDA) 是一种经典的有监督降维算法,也常直接用作分类器。作为降维技术时,其核心目标是找到一个低维特征子空间(即原始特征的线性组合),使得在该子空间中,不同类别的数据点尽可能地分开(类间距离最大化),而同一类别的数据点尽可能地聚集(类内方差最小化)。

2. 工作原理简述:

LDA 通过最大化"类间散布矩阵"与"类内散布矩阵"之比的某种度量(例如它们的行列式之比)来实现其降维目标。它寻找能够最好地区分已定义类别的投影方向。

3. 关键特性:

-

有监督性 (Supervised): 这是 LDA 与 PCA 最根本的区别。LDA 在降维过程中必须使用数据的类别标签 (y) 来指导投影方向的选择,目的是优化类别的可分离性。

-

降维目标维度 (Number of Components): LDA 降维后的维度有一个严格的上限:

min(n_features, n_classes - 1)。-

n_features:原始特征的数量。 -

n_classes:类别标签 (y) 中不同类别的数量。

-

-

线性变换 (Linear Transformation): 与 PCA 类似,LDA 也是一种线性方法。

-

数据假设 (Assumptions):

-

理论上,LDA 假设每个类别的数据服从多元高斯分布。

-

理论上,LDA 假设所有类别具有相同的协方差矩阵。

-

4. 输入要求:

-

特征 (X): 数值型特征。

-

标签 (y): 一维的、代表类别身份的数组或 Series。

5. 与特征 (X) 和标签 (y) 的关系:

-

LDA 的降维过程和结果直接由标签

y中的类别结构驱动。 -

原始特征

X提供了构建这些判别特征的原材料。

6. 优点:

-

直接优化类别可分性

-

计算相对高效

-

生成的低维特征具有明确的判别意义

7. 局限性与注意事项:

-

降维的维度受限于

n_classes - 1 -

作为线性方法,可能无法捕捉数据中非线性的类别结构

-

对数据的高斯分布和等协方差假设在理论上是存在的

-

如果类别在原始特征空间中本身就高度重叠,LDA 的区分能力也会受限

8. 适用场景:

-

当目标是提高后续分类模型的性能时

-

当类别信息已知且被认为是区分数据的主要因素时

-

当希望获得具有良好类别区分性的低维表示时

简而言之,LDA 是一种利用类别标签信息来寻找最佳类别分离投影的降维方法,其降维的潜力直接与类别数量挂钩。

作业:

自由作业:探索下什么时候用到降维?降维的主要应用?或者让ai给你出题,群里的同学互相学习下。可以考虑对比下在某些特定数据集上t-sne的可视化和pca可视化的区别。

降维技术的主要应用场景

一、数据可视化(最常用场景)

-

高维数据可视化:将数十/数百维数据降至2D/3D进行可视化

-

常用算法:t-SNE、UMAP、PCA

-

典型应用:基因表达数据可视化、客户分群展示

-

-

探索性数据分析(EDA):通过降维发现数据中的潜在模式

-

示例:通过PCA主成分分析发现数据的主要变异方向

-

二、机器学习模型优化

-

特征工程:

-

解决"维度灾难"(特征数>>样本数)

-

消除特征间多重共线性

-

常用方法:PCA、LDA、因子分析

-

-

模型加速:

-

减少训练时间(特别是对SVM、KNN等计算密集型算法)

-

降低存储需求

-

-

提升模型表现:

-

去除噪声和非信息特征

-

增强特征判别力(如LDA)

-

三、特定领域应用

-

图像处理:

-

人脸识别(Eigenfaces)

-

图像压缩(JPEG基于类似PCA的变换)

-

-

自然语言处理:

-

词向量降维(Word2Vec/PCA)

-

主题建模(LSA/LDA)

-

-

生物信息学:

-

基因表达数据分析

-

蛋白质结构研究

-

-

金融分析:

-

投资组合优化

-

风险因子分析

-

四、数据压缩与去噪

-

数据压缩:

-

保留90%+信息的同时大幅减少存储空间

-

示例:将1000维数据降至50维

-

-

信号去噪:

-

通过保留主要成分去除随机噪声

-

应用:EEG/ECG信号处理

-

五、异常检测

-

基于重构误差:

-

高维数据降维后尝试重构

-

重构误差大的样本可能是异常值

-

-

低维空间检测:

-

在降维后的空间更容易发现异常点

-

何时需要使用降维?

-

当特征维度>50时:考虑使用线性降维(PCA等)

-

当特征间高度相关时:用PCA消除相关性

-

当需要可视化高维数据时:t-SNE/UMAP

-

当样本量<特征量时:避免过拟合

-

当计算资源有限时:加速模型训练

-

当需要去除数据噪声时:保留主要成分

不同场景的算法选择指南

| 应用场景 | 推荐算法 | 备注 |

|---|---|---|

| 数据可视化 | t-SNE, UMAP | 保持局部结构 |

| 监督学习预处理 | PCA, LDA | LDA需要标签 |

| 非结构化数据 | 自编码器 | 图像/文本等 |

| 实时系统 | 随机投影 | 计算效率高 |

| 线性数据结构 | PCA | 全局结构保持 |

| 流形学习 | LLE, Isomap | 非线性结构 |