USB Type-C PD协议一文通

- 原文:https://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN056?sc_lang=zh-TW

- 译者:TrustZone

1、概述

USB Type-C标准的出现是为了满足不断增长的现代设备之间的连接需要,它在传统USB标准的基础上提供了更高的电源传输能力和资料传输速度,重新设计的连接器体积更小、使用起来更方便。

表1将旧有的USB标准和USB Type-C标准放在一起进行了比较。

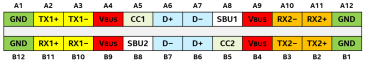

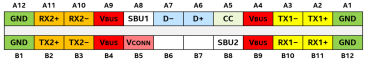

展开看两个图:

插座

插头

从表1资讯可以看出USB Type-C标准具有一些新的特性:

USB –Type-C插头是可反转使用的,任一方向插入均可;无论怎样插入,电源的连接都是正确的。由于插座上含有两组连在一起的数据线D+/D-,所以插头以任意方向插入时数据线都是连通的。

用于高速通信用的TX/RX不能被连接在一起,所以CC线被用作对电缆的插入方向进行标识,并经由硬体线路对TX/RX进行路由,确保配置正确。

图1显示的是USB Type-C插座和电缆插头的引脚配置。

USB Type-C标准相对于旧标准的另一个不同点是它引入了双角色能力。每根USB Type-C电缆的两端都是完全等同的,这就意味着连接起来的两台设备必须相互进行沟通以确定自己应作为主机还是外设而存在。

角色的沟通需针对数据和电源分别进行,此工作在电缆接通之后就要进行。用于数据通讯的主机端口被称为下行端口 (Downstream Facing Port, DFP),外设端口被称为上行端口 (Upstream Facing Port, UFP)。

而电源方面,供电端被称为source端 (Source),耗电端被称为sink端 (Sink)。

有的设备既可以有数据上的双角色 (Dual Roles of Data, DRD) 能力,又具有电源上的双角色 (Dual Roles of Power, DRP) 能力。CC线在两台设备连接期间能起到定义电源角色的作用。

USB Type-C系统带来的另一个好处是较高的供电能力。传统的USB电缆只容许提供2.5W功率,USB Type-C电缆则容许提供高达5V/3A即15W的最大功率;如果采用了电源传输 (Power Delivery, PD) 协议,电压电流指标就可以提升到20V/5A即100W的最大功率,这就容许通过USB端口为大型设备如监视器等设备供电,也容许对含有大型电池包的笔记本电脑等设备进行充电。

新的USB PD 3.0协议还支持可编程电源 (Programmable Power Supply, PPS) 协议,容许对总线电压和电流进行精确调节,而电压则可以低于5V。利用这样的协议,使用可调的总线电压对电池进行直接充电的高效直充系统就成为可能,这时的总线电压可以低达3V。

标准的Type-C电缆额定的负载能力是3A,当更高的电流出现时,含有电子标签的电缆就必须被使用了,其中的电子标签可经CC线对电缆的能力进行标识。电子标签需要的电源供应是5V的,可用CC线经由电缆的VCONN向其提供。

经由TX/RX线对提供的10Gbps高速通讯能力使得原来须由专用电缆提供的通讯如HDMI / DisplayPort/Thunderbolt等经由USB电缆进行传输成为了可能,4k的高清视频信号传输也完全没有问题。使高清HDMI信号经由USB Type-C电缆传输的应用需要将电缆的数据线进行特殊的配置,这被称为替代模式 (Alternate Mode)。

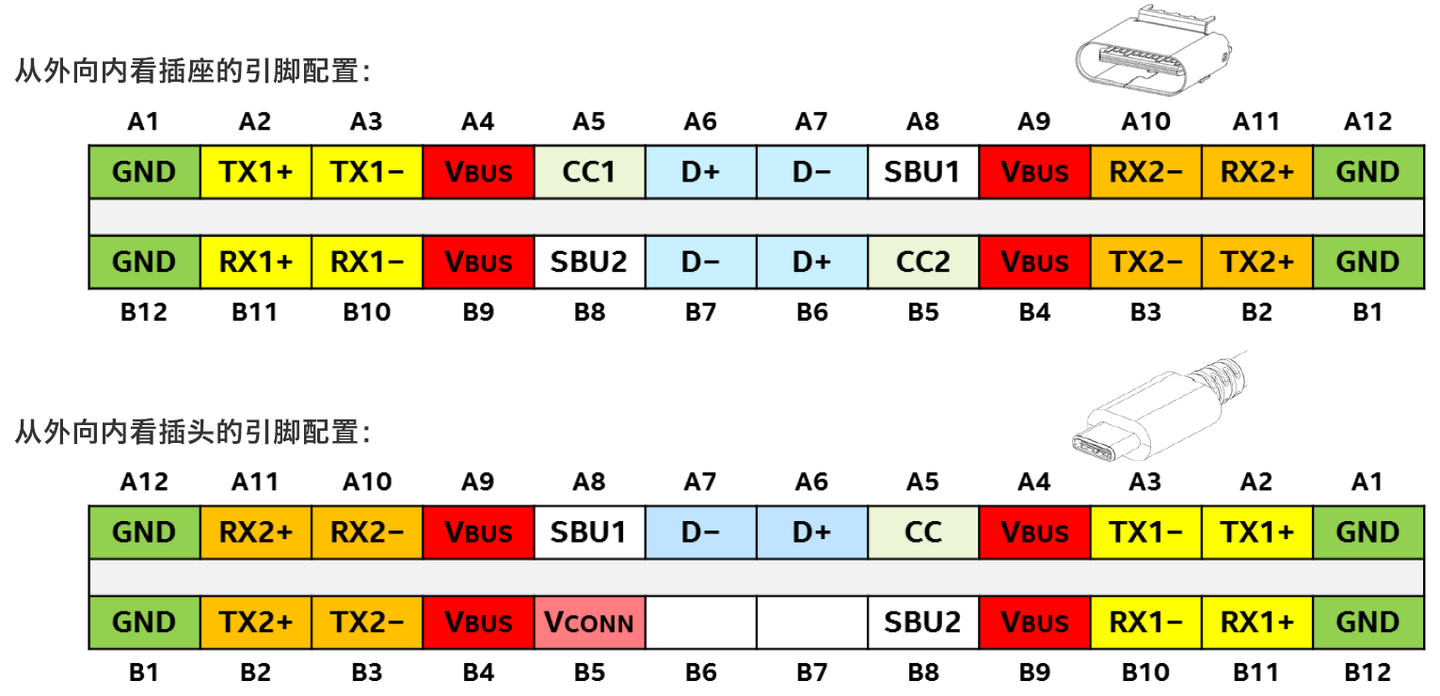

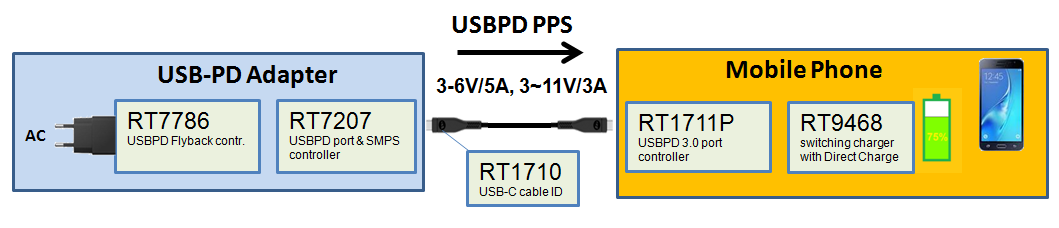

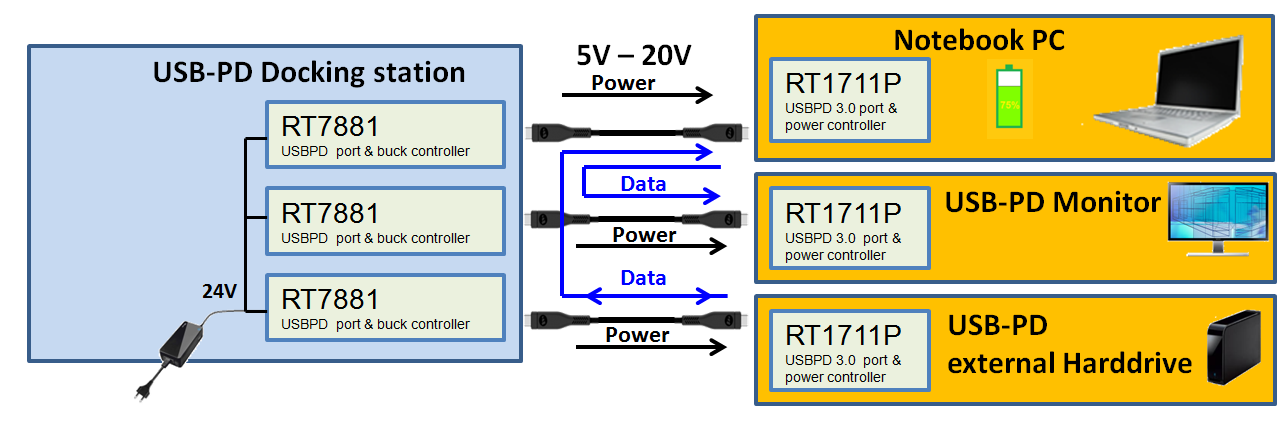

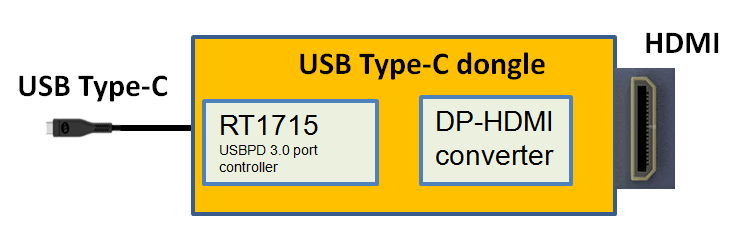

下面的图片给出了一些USB Type-C应用的例子,与之相关的立锜IC出现在其中。

图2显示的是典型的手机快充解决方案,其中的电源适配器可以根据手机充电电路的需要提供5V、9V、15V、20V等可调的USB总线电压。

图3显示的应用与图2差不多,但是加入了USB PD 3.0支持的可编程电源功能,总线电压可在很宽的范围内进行精确调节。由于经过扩展以后的总线电压可以低达3V,直充的概念已经可以实施,VBUS可以和电池直接连接起来,USB PD 3.0协议可对电池电压和电流进行精确调节。

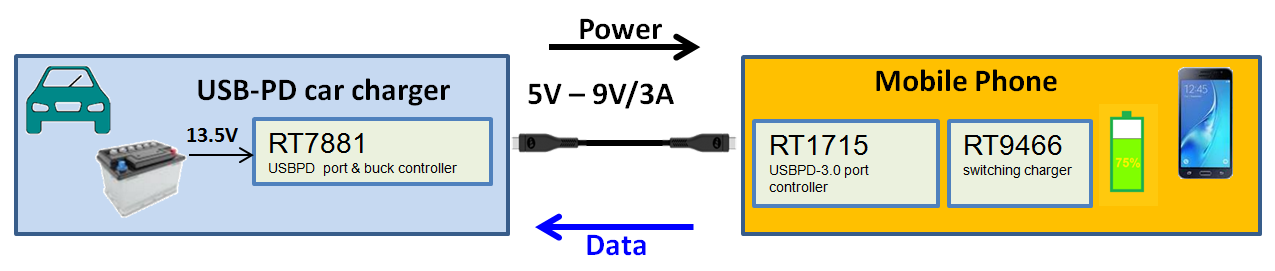

在图4显示的车载充电应用中,车辆电池的供电被转换为5V或9V以满足手机电池管理芯片的要求,而手机也可通过数据链接向车辆娱乐系统提供音频等数据。

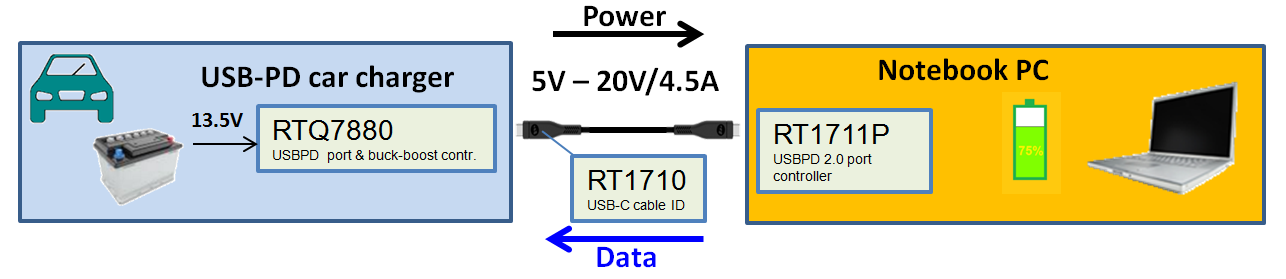

当需要向大型设备如笔记本电脑等供电时,需要使用较高的总线电压。图5所示的是从车辆电源提供90W功率给笔记本电脑的解决方案,其中用到了Buck-Boost转换器。由于笔记本电脑需要较高的总线电压,必须使用USB PD协议。由于电流需要高达4.5A,所用电缆也必须是使用了电子标签的主动式线缆。

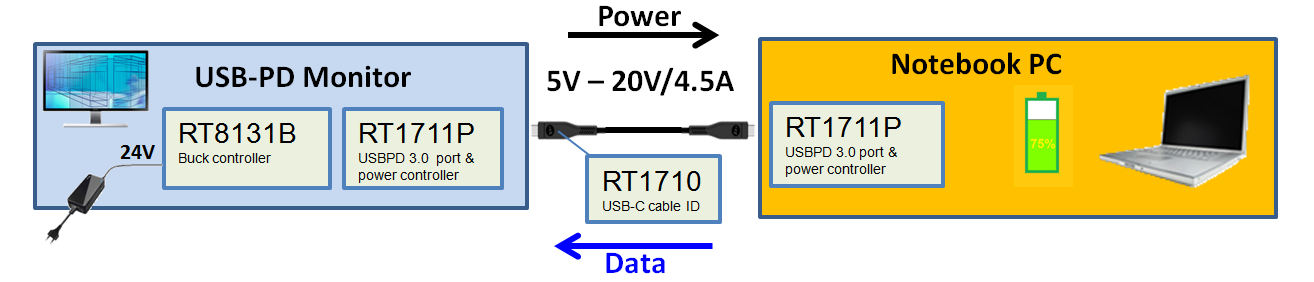

支持USB电源传输协议的电脑显示器可以像图6所示的那样为笔记本电脑提供电源供应,它也同时通过同一根电缆的替代模式接收需要显示的数据信息。

图7示范了一个电源供应站的样子,它可以连接多台设备,向它们提供电源,并且完成它们之间的数据路由工作。

了解了USB Type-C接口以后,便知道会存在将其它端口与之连接起来的需要。图8显示的是一个USB Type-C和HDMI接口之间的转换电缆,它的总线电压总是5V的,其电路部分可直接从总线上获取电源供应。

2、USB Type-C标准进行数据和电源配置的方法

1、数据传输

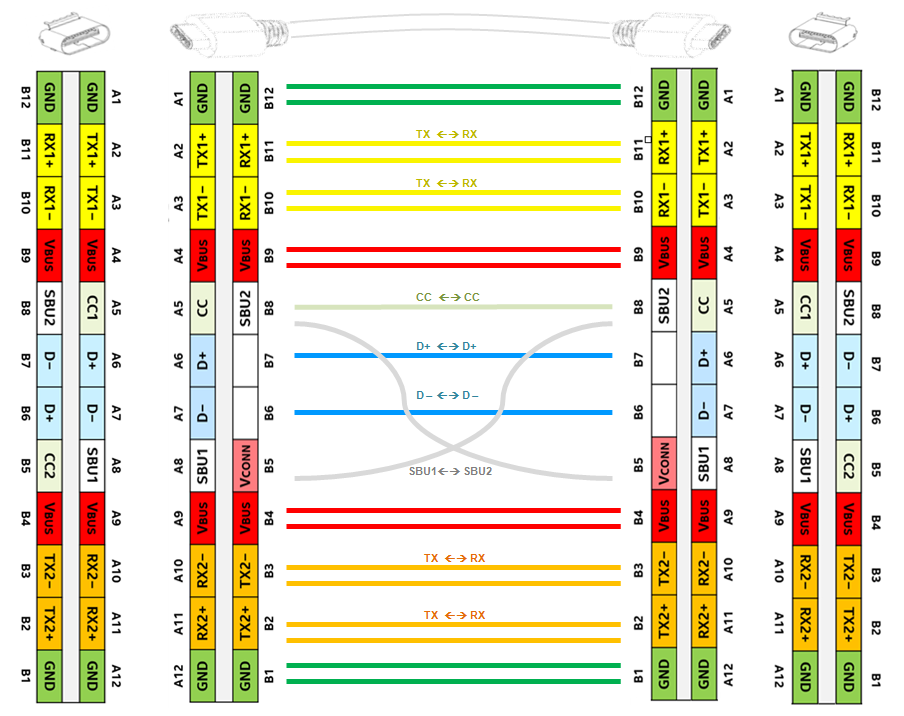

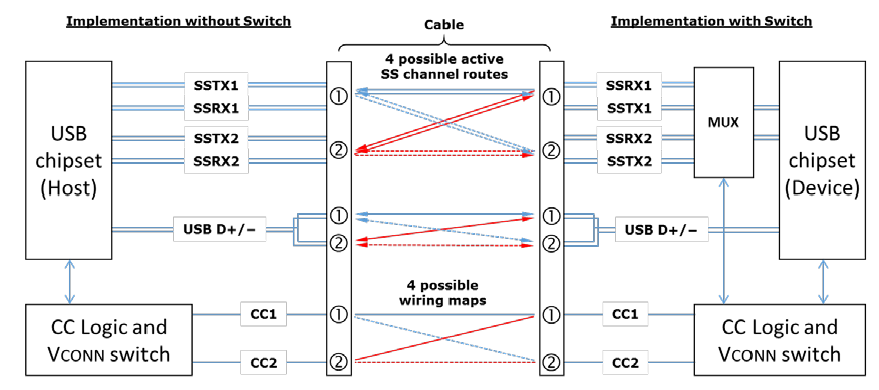

图9显示的是电缆未扭转、插座未翻转时的连接状态。从左测的插座到右侧的插座,RX1线对连接到TX1线对,RX2线对连接到TX2线对;D+与D+连接,D-与D-连接,SBU1与SBU2连接,CC1经由CC线与CC1连接。

USB 3.1仅需使用两对数据线,在此方案中,高速数据经由RX1+/-和TX1+/-从一端传递到另一端。

电缆两端的VCONN是不需要连通的。为电缆中电子标签IC供电的VCONN来自电缆的一端,它在电子标签芯片被确定存在于电缆中即被提供。

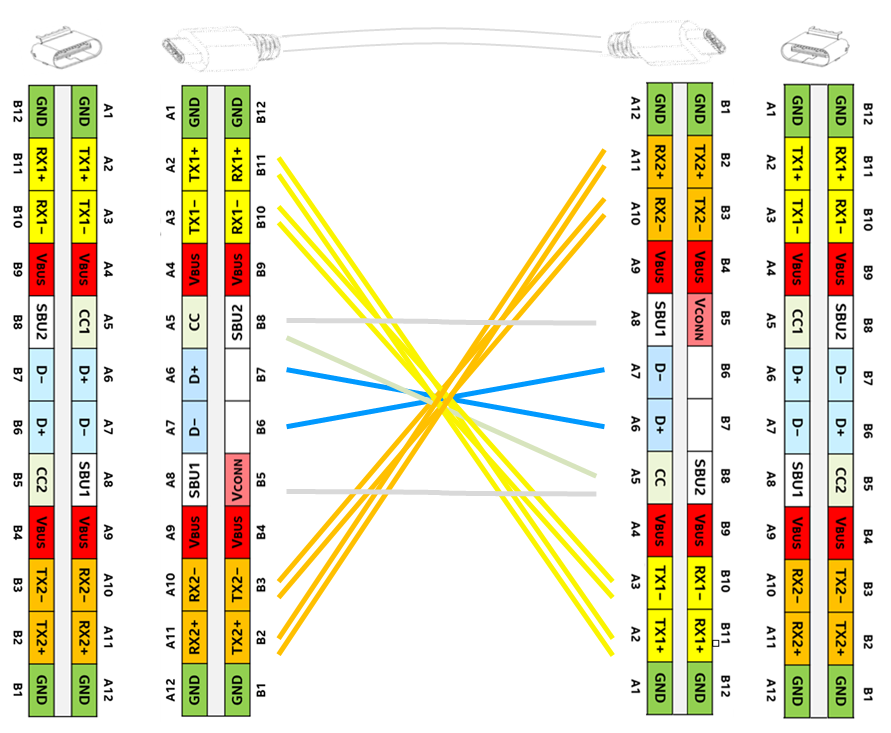

在插座位置不变的情况下,将电缆扭转以后的连接状态显示在图10中。

在这种情形下,从左测的插座到右侧的插座,RX1线对连接到TX2线对,RX2线对连接到TX1线对,D+仍然连接到D+,D-仍然连接到D-,SBU1连接到SBU1,SBU2连接到SBU2,CC1经由CC线连接到CC2。现在,高速数据经由左侧的RX1+/-和TX1+/-到右侧的RX2+/-和TX2+/-进行传输。

总共有4种可能的连接方式:插座翻转或不翻转,电缆扭转或不扭转。

在USB 3.1的系统中,RX/TX数据线需要使用多路复用器(Mux)针对各种可能的电缆连线状态对RX/TX线的连接状态进行配置,使得正确的通讯连接能够形成。图11显示了USB Type-C端口之间数据线的路由可能性。通过测量每个端子上CC1/2的状态即可了解电缆和插座的方向,CC逻辑控制器可据此完成多路复用器的路由配置。此配置既可在多路复用器内部完成,也可能在USB芯片组中进行。

2、电源传输

不含电源传输协议的 USB Type-C 电源传输

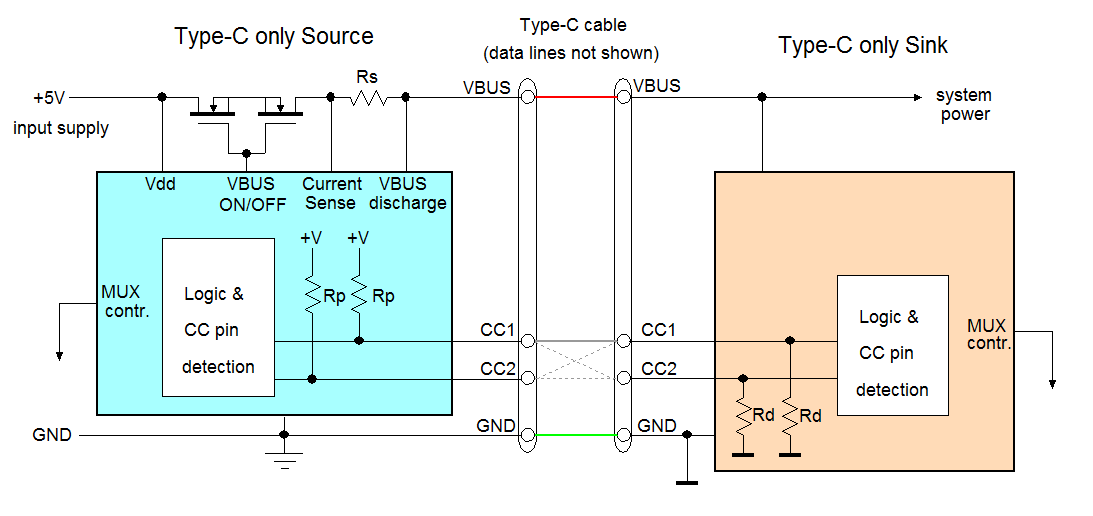

在不采用电源传输协议的USB Type-C接口中,电源从source端传输到sink端的方法如图12所示。

电源角色、电缆方向与电流供应能力的确定

USB Type-C的source端总是包含有一个用于接通/关断VBUS的MOSFET开关,它也可能具有VBUS电流的检测能力,其主要作用是对过流状况进行检测,另外还会含有VBUS的放电电路。CC1和CC2的检测电路在source端和sink端都会存在。

CC线的作用与初始状态

CC线(通道配置线,Channel Configuration)的作用是对两个连接在一起的设备进行电源供应的配置。初始情况下,USB Type-C接口的VBUS上是没有电源供应的。系统需要在电缆连线期间进行设备角色的定义:

- 插座上的CC线被上拉至高电平的设备将被定义为电源供应者即source端(Source)。

- 而被下拉至低电平的设备将被定义为电源消费者即sink端(Sink)。

电源角色、电缆方向与电流供应能力的确定

图13显示出了确定电源供求角色、电缆方向和电流供应能力的方法。

- source端的CC1和CC2通过电阻Rp被拉高。在没有连接任何设备时,被监测端持续监测的CC1/CC2总是处于高电平。

- 一旦sink端接入,CC1或CC2的电压就被sink端下拉电阻Rd拉低了。

- 由于电缆中只有一条CC线连接,source端可以根据哪个CC端子(CC1或CC2)的电压被拉低,来分辨电缆的连接方向(即哪个CC端子被使用)。

- sink端也在监测其CC1/CC2的电压。一旦发现某条CC线被拉高了(电压高于其下拉状态),根据该拉高电压的电平值,sink端就能判断出source端的电流供应能力。

- 上拉电阻Rp可用电流源代替。这在集成电路中很容易实现,并且可以不受source端电源电压(如5V)偏差的影响。

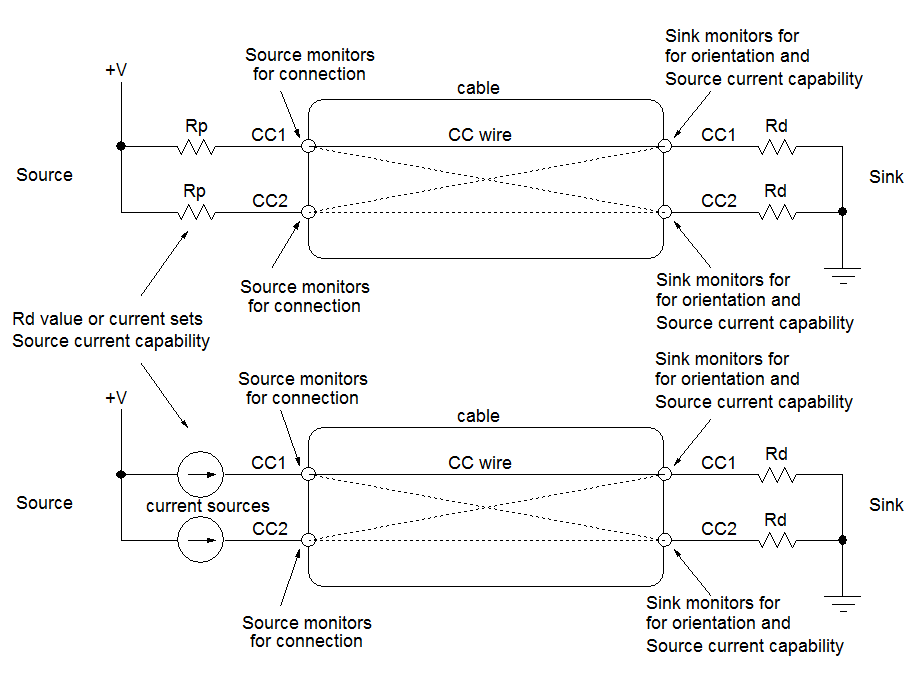

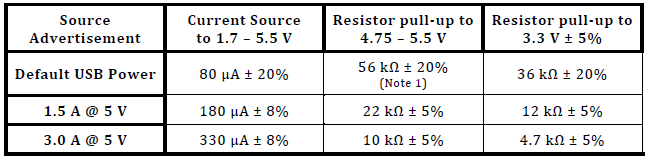

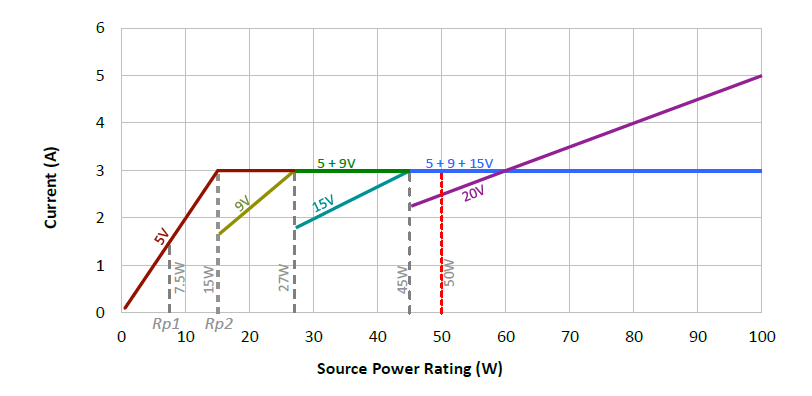

电流能力等级

sink端的下拉电阻Rd的定义值是5.1kΩ,因此CC线上的电压是由source端上拉电阻Rp的值(或电流源的电流值)决定的。已经定义的总线电流能力有3档:

- 最低的CC线电压(大约0.41V):对应的是默认的USB电源规格(USB 2.0的500mA或USB 3.0的900mA)。

- 较高的CC线电压(大约0.92V):对应的电流能力是1.5A。

- 假如CC线电压为大约1.68V:对应最大的电流供应能力为3A。相关资料可参照图14。

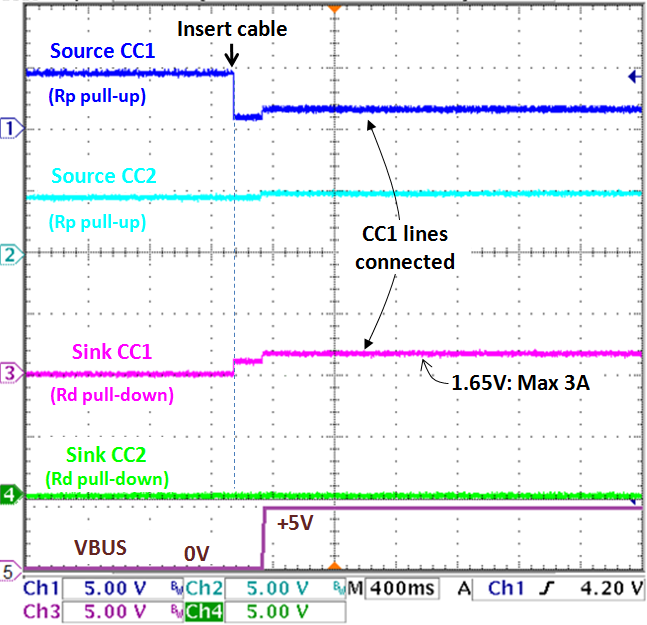

测量案例

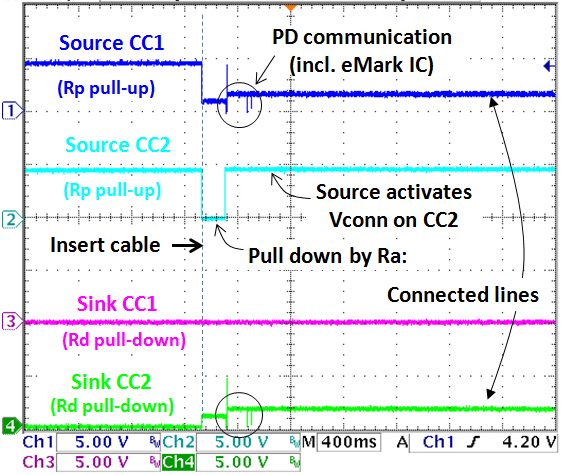

图15示范了一个具体测量案例:电源供应端(source端)被连接到了电源消费端(sink端),使用了普通的USB Type-C电缆。

- 最初,source端插座上的CC1和CC2都被电阻Rp上拉至高电平(如5V)。

- sink端插座上的CC1和CC2都被下拉电阻Rd下拉至低电平(0V)。

- 电缆接通以后,根据电缆的插入方向(本例中电缆未扭转),source端的某一个CC端子(如CC1)与sink端的对应CC端子(CC1)会通过电缆的CC线相连。

- 此时,在sink端的CC1上会测量到一个由Rp和Rd分压产生的电压。

- 在该案例中,接通后的CC1电压大约是1.65V,这意味着source端最大能供应3A电流。

- CC线的连接状态被确定(包括方向和电流能力)以后,source端才会将VBUS上的5V电源接通。

基本限制: 在不含电源传输协议的系统中,总线上的电流供应能力确实由Rp/Rd分压关系确定,但source端只会提供5V固定电压。

引入电源传输 (PD) 协议

引入电源传输(Power Delivery, PD)协议以后:

引入电源传输(Power Delivery, PD)协议以后:

- 电压提升: USB Type-C系统的总线电压可以增加到最高20V。

- 通信机制: source端和sink端之间关于总线电压和电流的协商,通过在CC线上传输串行的BMC(双相标记码,Bi-phase Mark Code)编码来完成。

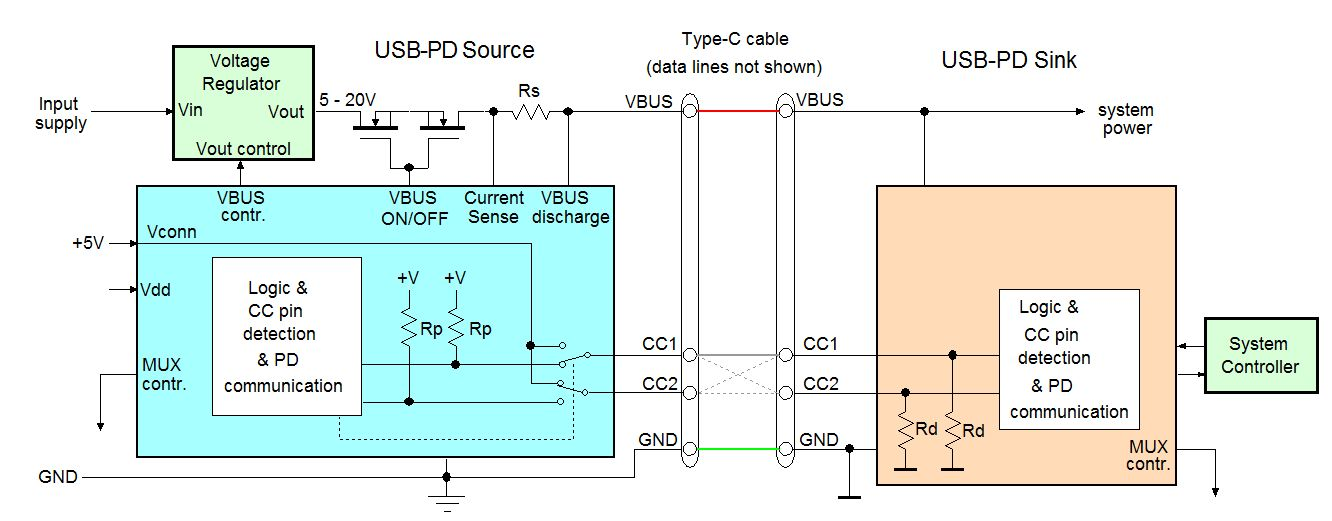

- 系统框图: 包含PD协议的USB Type-C系统从source端到sink端的系统框图如图16所示。

source端变化:

- source端内部包含了一个受其PD控制器控制的电压转换器(Voltage Converter)。

- 根据输入电压条件和最高总线电压需求,该电压转换器可以是降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)或反激式(Flyback)转换器。

- 通过CC线进行的PD通信也由PD控制器管理。

- USB PD系统还需要有一个开关,用于将VCONN电源切换到一条空闲的CC线上(用于为电缆电子标签IC供电)。

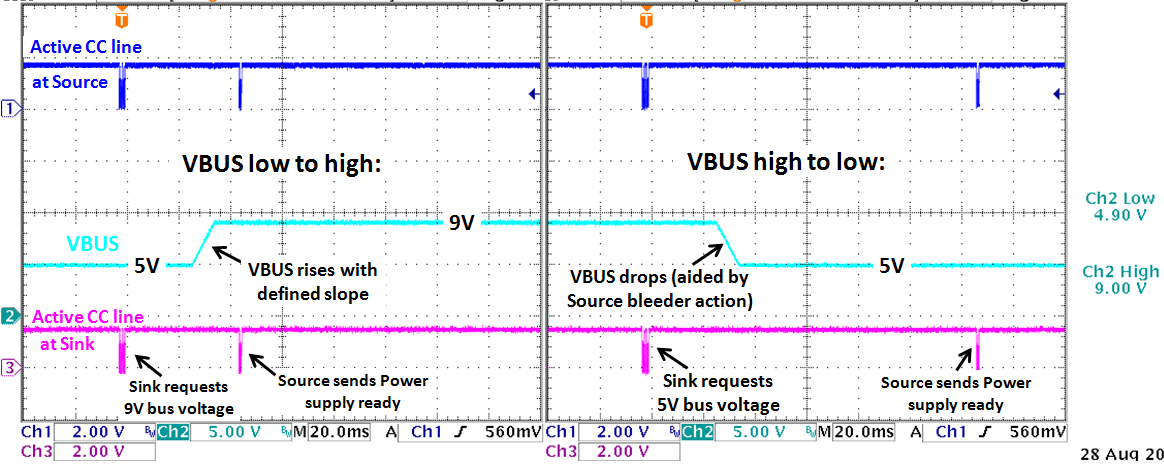

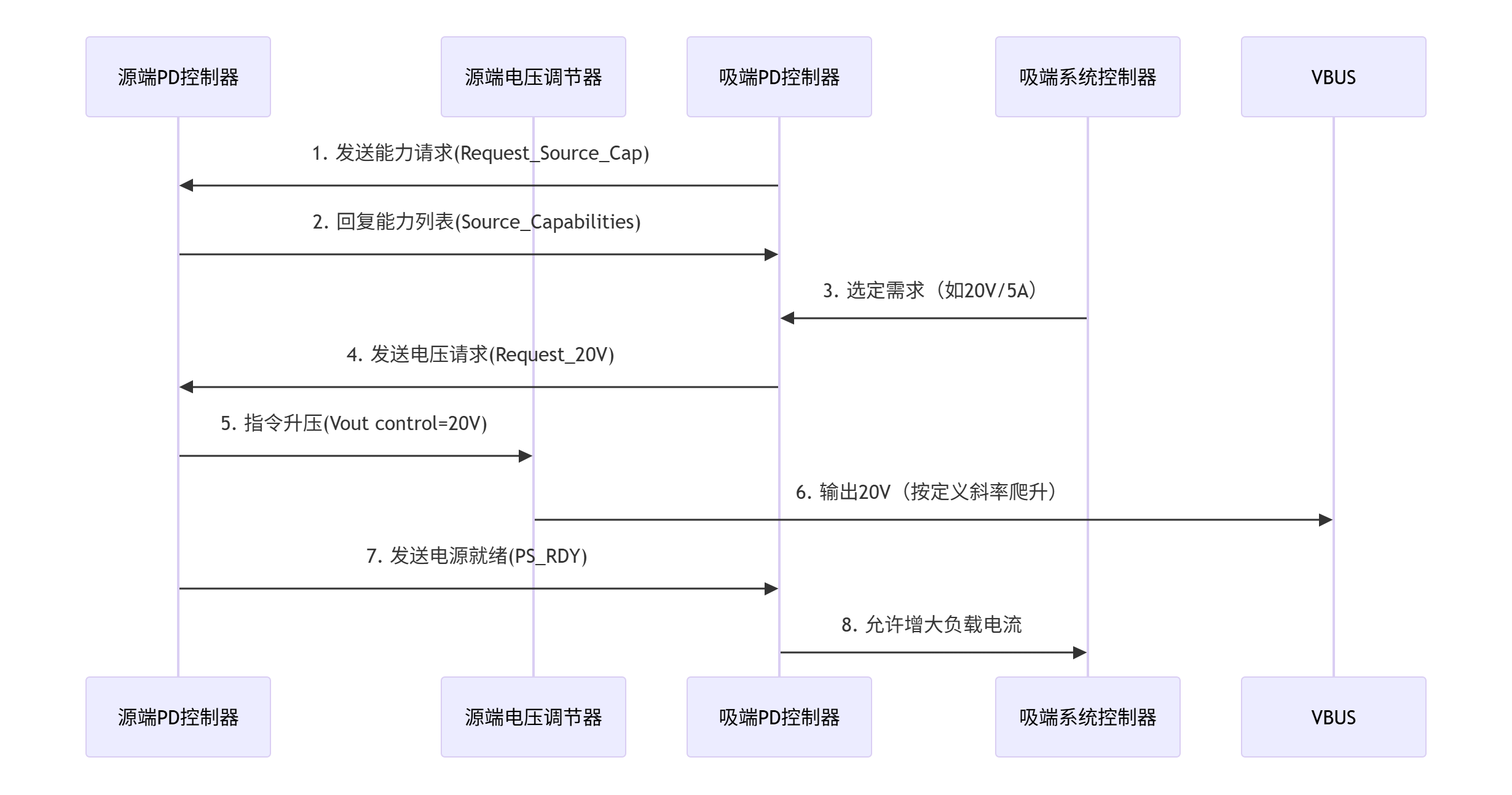

当电缆连接建立好以后,PD协议的SOP(起始数据包,Start of Packet)通信就开始在CC线上进行,以选择电源传输的规格(sink端申请较高总线电压的案例见图17):

PD协商流程 (图17示例:申请更高电压)

当电缆连接建立好以后,PD协议的SOP(起始数据包,Start of Packet)通信就开始在CC线上进行,以选择电源传输的规格(sink端申请较高总线电压的案例见图17):

- 能力询问: sink端(Sink)会首先向其PD控制器发出请求(Request),询问source端能够提供哪些电源配置参数(称为Source Capabilities)。这些参数包含不同的可用总线电压和对应的电流范围。

- 能力提供: source端(Source)的PD控制器收到请求后,通过消息提供它的能力数据信息(Source Capabilities)。

- 参数选择与请求:

- sink端的PD控制器将source端的能力信息传递给sink端的嵌入式系统控制器(例如,与电池充电管理系统相关的控制器)。

- 嵌入式系统控制器根据系统需求(如需要给电池快速充电,要求更高的总线电压如15V或20V)确定所需的电源参数。

- sink端PD控制器从source端提供的能力列表中选择一套合适的电源配置参数(电压/电流组合),并向source端发出一个请求该配置的消息(Request)。

- 请求接受与电压调整:

- source端PD控制器接受这个请求(Accept)。

- source端PD控制器指示电压转换器开始工作,将总线电压调整到请求的新参数值(如从5V升到15V)。

- 在总线电压变化期间,sink端PD控制器会命令其系统将电流消耗保持尽可能小(以避免损坏)。

- source端提升或降低总线电压的过程是按照定义好的电压爬升/下降速度(Slew Rate)来进行的。

- 电压稳定与准备就绪:

- 总线电压达到目标值后,source端PD控制器会等待一段时间让总线电压稳定下来。

- 然后,source端PD控制器发出一个**“电源准备就绪”**(PS_RDY)信号。

- 此时,sink端PD控制器收到信号,通知其系统可以安全地增加电流消耗到正常水平了。

- 电压降低请求: 当sink端需要降低总线电压(例如设备进入待机或准备断开连接)时,会发起类似的通信过程(上述步骤3-5)。

- 快速放电: 在总线电压下降期间,source端会启动一个分流电路(或通过其他主动放电机制),使总线电压快速、可控地降低到目标值(如下降到5V)。达到目标值并稳定后,source端PD控制器也会发出PS_RDY信号。

安全机制与初始状态:

- 这样的通信方法确保了总线上的任何电源变化都在source端和sink端双方的能力和控制范围内,避免了不可控的状况(如过压、浪涌电流)。

- 当Type-C电缆被断开时,source端会立即关断VBUS总线电源。

- 任何新建立的连接都必须重新进行电缆连接检测。

- 新连接建立时,总线电压总是从安全的5V开始。这有效防止了在接通连接时,一台设备上的高电压意外冲击另一台设备。

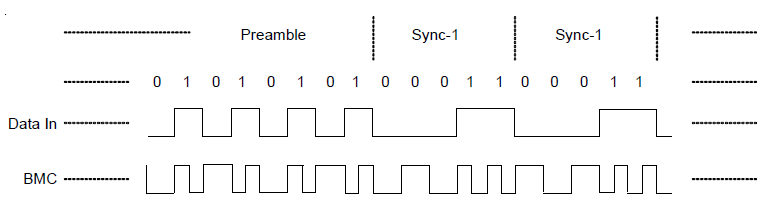

PD 通信协议:BMC 编码

USB PD通信使用的是双相标记码 (Bi-phase Mark Code, BMC):

- 这是一种在单线(CC线)上传输数据的编码方案。

- 数据传输规则:

- 传输数据位

1时,必须在该比特位的持续时间内发生一次信号翻转(从高电平到低电平,或从低电平到高电平)。 - 传输数据位

0时,在该比特位的持续时间内信号电平保持不变(保持高电平或低电平)。

- 传输数据位

- 数据包结构 (图18): 每个有效的USB PD数据包都包含以下部分:

- 前置码 (Preamble): 由交替的0和1组成(用于接收端时钟同步)。

- 报文起始码 (Start of Packet, SOP): 特定的比特序列,标志一个数据包的开始。

- 报文头 (Header): 包含消息类型(如能力、请求、接受等)、数据长度等信息。

- 数据对象 (Data Objects): 实际承载信息的有效数据部分(如Source Capabilities信息、Request参数等)。

- CRC循环冗余校验码 (Cyclic Redundancy Check): 用于检测传输过程中是否出现错误。

- 报文结束码 (End of Packet, EOP): 特定的比特序列,标志该数据包的结束。

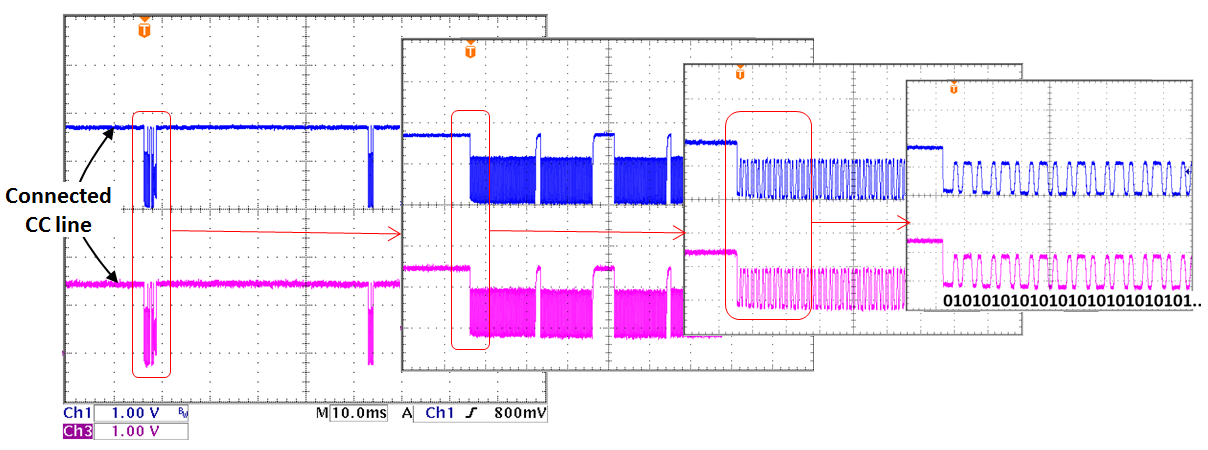

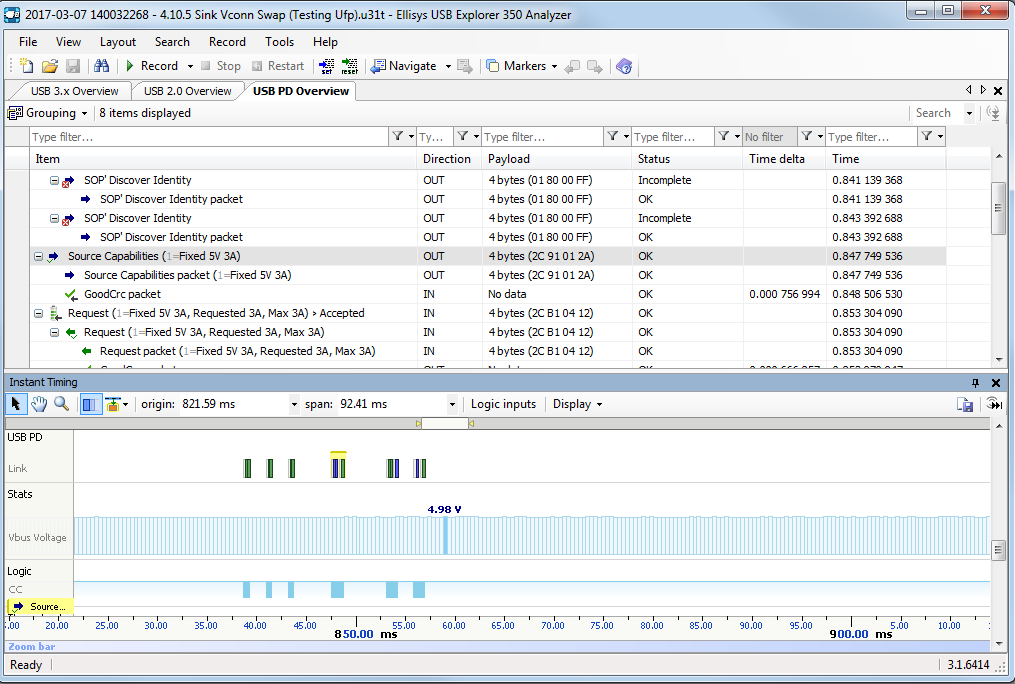

图19展示了一次要求总线电压升高的PD通信波形(从初始建立到SOP后通信细节逐步展开的过程)。在最后展开的波形中,可以清晰地看到前置码的交替01序列。

- BMC解码: BMC编码的通信数据需要专门的USB PD解码器进行解析。

- Ellisys EX350: Ellisys的EX350协议分析仪就是这样的设备。

- 工具功能:

- 捕获并记录完整的PD通信过程。

- 对捕获到的BMC数据进行实时解码,显示每个数据包的内容和意义(例如,解析出source端发送的能力列表内容、sink端发送的具体请求参数)。

- 将解析出的PD通信事件与时间相关联的其他数据同步显示。如图20所示,这包括:

- 总线电压值(VBUS)随时间的变化曲线(尤其在电压切换期间明显可见)。

- CC线上实际捕获的BMC通信原始波形。

- 其他相关信息,提供对USB PD系统行为的完整分析视角。

3、电源配置清单

USB PD 3.0 规范定义了下列电源配置清单:

有 4 个独立的电压值是预先定义好的:5V、9V、15V 和 20V。

- 对于 5V、9V 和 15V,最大电流均为 3A。

- 在 20V 配置中:

- 若使用普通电缆,最大容许输出为 20V/3A(60W);

- 若使用含电子标签(e-Marker)的特制电缆,输出可达 20V/5A(100W)。

+ 兼容性要求:支持最高电压/功率等级的设备必须同时支持所有较低等级的电压和功率。

4、含有电子标签的电缆

USB Type-C规范定义了各种不同规格的电缆:

- 低速USB 2.0电缆:无特殊要求,仅需电流承载能力达3A。

- 支持超高速数据传输的USB 3.1电缆或电流承载能力超过3A的电缆:必须使用电子标签进行标识。

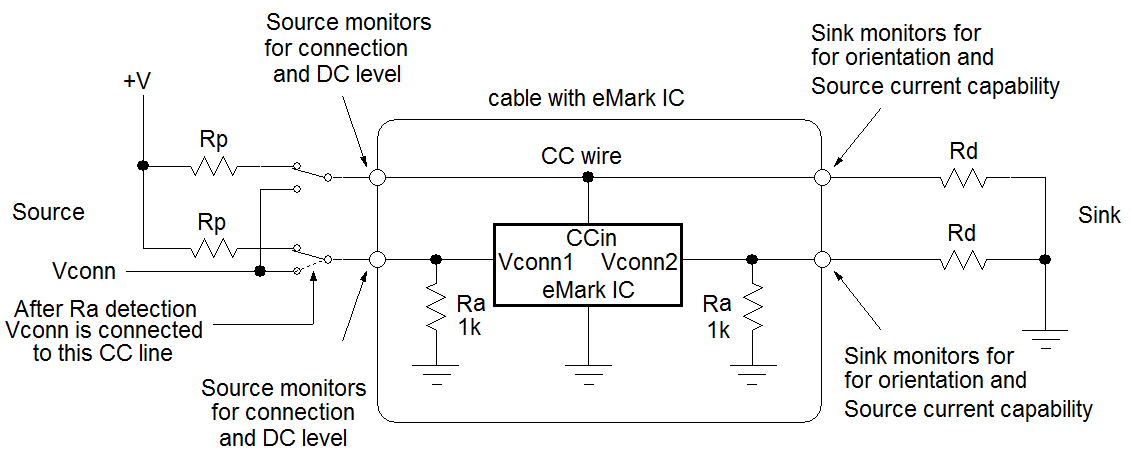

图22所示的电缆中含有IC(电子标签芯片),其作用是对电缆特性进行标识。这种智能电缆也可能包含用于信号整形的IC,二者均需从电缆的VCONN端子获取电源供应。

含有电子标签IC的电缆中,VCONN线上均配置1kΩ下拉电阻(Ra),该阻值小于sink端典型值5.1kΩ的电阻(Rd)。当此类电缆插入时:

- source端会观察到CC1和CC2电压同时下降。

- 根据具体电压值,主机可判断:

- 哪个端子被sink端的5.1kΩ电阻(Rd)下拉 → 标识sink端位置

- 哪个端子被电缆的1kΩ电阻(Ra)下拉 → 标识电子标签存在

- 由此精准判定电缆插入方向。

Ra的下拉作用同时向source端表明:需通过CC线提供5V VCONN电源,以满足电子标签芯片的供电需求。

图23 展示了一个测试案例:电源供应端(source端)通过含电子标签的扭绞状态电缆连接电源消耗端(sink端)。

若 Source CCx电压 ≈ 0.7V → 连接Ra (电子标签端)

若 Source CCx电压 ≈ 2.9V → 连接Rd (sink端)

5、电源的双重角色

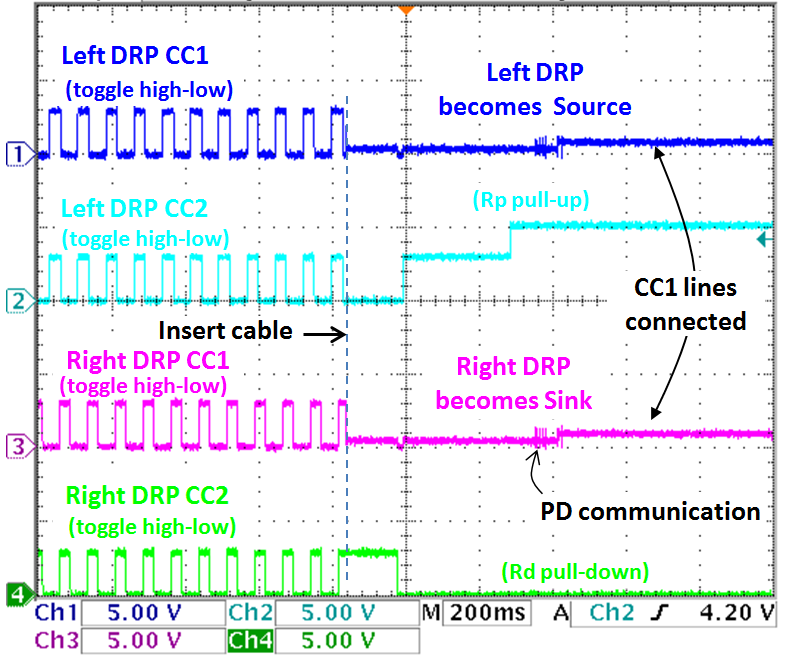

部分USB Type-C设备既可作为电源供应端(source端),也可作为电源消耗端(sink端),这类设备被称为支持双重角色的设备(Dual Role for Power, DRP)。

- 初始状态:在未连接时,DRP设备的CC1和CC2端子会周期性高低电平交替变换(持续探测连接状态)。

- 连接触发:当两台DRP设备互连后,双方的CC端子电平状态会同步改变(如图24所示)。

在此次连接事件中:

- 左侧DRP设备 被协商为source端(Source)

- 右侧DRP设备 被协商为sink端(Sink)

注:角色分配可能反转,除非其中一台设备已预设优先级(例如:外接电源适配器供电的设备默认source端优先,电池供电的设备默认sink端优先)。

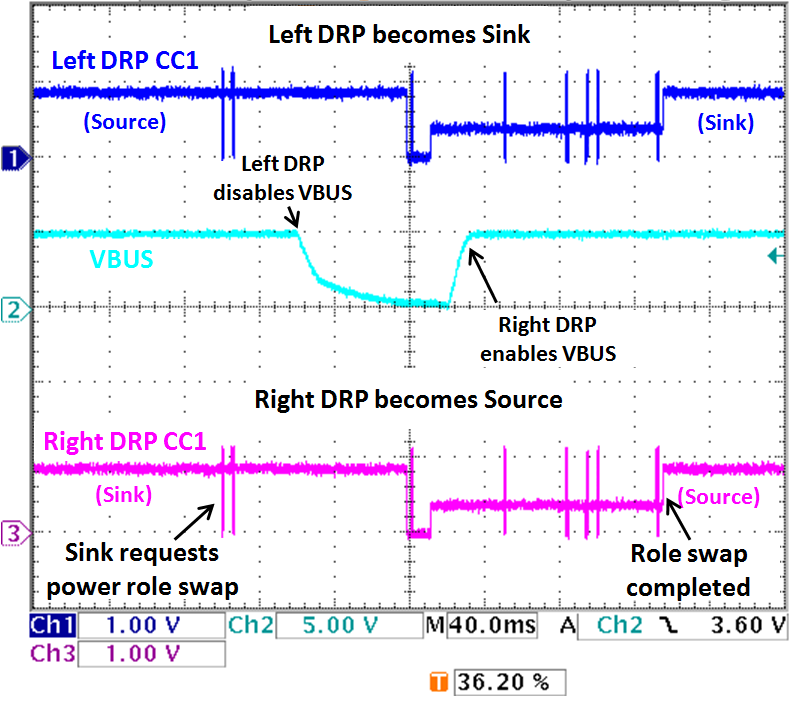

图25展示了连接期间的动态角色切换过程:当任意一台DRP设备发起角色切换请求时,双方可重新协商电源角色(如从source端↔sink端互换)。

3、几个可能会迷惑的问题

1、USB PD系统中将VCONN电源切换至一条CC线上是什么目的?

USB PD系统中将VCONN电源切换至一条CC线上的开关设计(如图16所示)主要有以下核心目的:

1. 为电子标签线缆(e-Marked Cable)供电

- 背景需求:

支持高功率(>3A/20V)或高速数据的Type-C线缆必须内置电子标签芯片(e-Marker),存储线缆规格参数(最大电流、电压、数据传输能力等)。 - 供电问题:

e-Marker芯片需要**+5V独立电源**工作,但线缆本身无供电能力。 - 解决方案:

- 源端通过空闲的CC线(非通信的那一条)输出VCONN (+5V)

- 开关作用: 动态选择未用于BMC通信的CC线(如CC1通信时,开关将VCONN切至CC2)

2. 解决线缆正反插的物理兼容性

- Type-C接口特性:

线缆支持正反插入(无方向性),导致每次连接时实际用于通信的CC线随机变化(可能是CC1或CC2)。 - 开关必要性:

- 实时检测通信占用的CC线(通过CC引脚逻辑状态)

- 自动切换VCONN至另一条空闲的CC线

→ 确保e-Marker芯片在任何插入方向下都能获电

3. 避免干扰BMC通信

- 冲突风险:

若VCONN误接在正在传输BMC协议的CC线上,+5V电压会淹没通信信号。 - 开关隔离机制:

- 逻辑控制模块(图中

Logic & CC pin detection)实时监控CC线状态 - 只对无通信活动的CC线加载VCONN电压

→ 保障PD协商的可靠性

- 逻辑控制模块(图中

4. 支持替代模式(Alternate Mode)

- 拓展功能:

当CC线用于传输非USB协议(如DisplayPort Alt Mode)时,e-Marker芯片需保持工作以协调模式切换。 - 独立供电保障:

开关机制确保非USB模式下VCONN仍能供电,维持线缆的智能管理能力。

技术实现图示解读(对应图16)

USB-PD Source┌───────────────────────┐

VCONN ─┤ Logic & PD Controller├─┐

(+5V) │ (含动态切换开关) │ │└───┬───────────┬───────┘ │Rp Rp ││ │ │┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │

VBUS ─────┤CC1├──────┤CC2├───────┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐

Type-C ───┤CC1├──────┤CC2├───────┐

Cable └─┬─┘ └─┬─┘ │ Rd Rd │┌────┴──────┐ │ ││e-Marker ├───┘ ││(线缆芯片) │←──────────────┘└───────────┘

关键点:

- 当CC1用于BMC通信 → 开关将VCONN切至CC2 → 为e-Marker供电

- 当CC2用于BMC通信 → 开关将VCONN切至CC1

总结:VCONN开关的核心价值

- 赋能智能线缆:为e-Marker芯片提供通用供电方案,解锁高功率/高速数据传输。

- 动态适配方向:解决物理接口无方向性带来的不确定性。

- 隔离通信干扰:确保PD协商与e-Marker供电互不冲突。

- 扩展应用场景:支撑Alt Mode等高级功能的基础设施。

此设计是USB PD大功率化和智能化的基石,直接决定了Type-C接口「一线通」能力的可靠性。

2、图16

根据您提供的图16信息及USB PD系统原理,以下是详细解析:

图16:USB PD系统架构解析(source端 → 线缆 → sink端)

1. USB-PD Source(source端)

-

电压调节器 (Voltage Regulator)

- 输入:

Vin(宽范围输入电源,如12V/19V适配器) - 输出:

5-20V可调电压(受PD控制器动态控制) - 拓扑选择:

- Buck(降压):输入电压 > 目标电压

- Boost(升压):输入电压 < 目标电压(如5V升到9V)

- Buck-Boost(升降压):输入/输出关系不固定

- 反激(Flyback):隔离式高功率方案

- 控制信号:

Vout control(来自PD控制器指令)

- 输入:

-

VBUS控制模块

- MOSFET开关:

VBUS ON/OFF- 根据CC检测结果导通/关断VBUS

- 电流检测 (Current Sense):监控VBUS电流,触发过流保护

- 放电电路 (Discharge):断开时快速泄放VBUS电荷(安全必需)

- MOSFET开关:

-

PD通信与控制

- 逻辑与CC检测 (Logic & CC pin detection):

- 监测CC1/CC2电压,识别线缆方向与sink端电流需求

- 控制Rp上拉电阻(或电流源)

- PD控制器 (PD Communication):

- 通过CC线收发BMC编码协议数据

- 解析sink端请求,向电压调节器发送

Vout control指令 - 管理VCONN电源(切换至空闲CC线,供电子标签IC用电)

- 逻辑与CC检测 (Logic & CC pin detection):

-

系统控制器 (System Controller)

- 协调PD控制器、电压调节器、安全策略(如温度保护)

- 与设备主系统交互(如笔记本EC控制芯片)

2. Type-C线缆关键设计

- 供电线路:

VBUS:传输5-20V可调电源GND:回路

- 通信与配置线路:

- CC1/CC2:传递BMC协议数据(协商电压/电流)

- VCONN:source端通过空闲CC线输出+5V,供电给电缆eMarker芯片

- 数据线未显示:暗示本图聚焦电力传输(替代模式需额外配置)

3. USB-PD Sink(sink端)

-

电源接收模块

VBUS:接收5-20V输入电源- 电流检测 (Current Sense):监控本地负载电流

-

PD通信与控制

- 逻辑与CC检测 (Logic & CC pin detection):

- 通过Rd下拉电阻(5.1kΩ)标识sink端身份

- 检测CC电压判断source端供电能力(Rp/Rd分压:0.41V/0.92V/1.68V)

- PD控制器:

- 向source端发送电源请求(如"需15V/3A")

- 解析source端回复的能力列表(Source Capabilities)

- 逻辑与CC检测 (Logic & CC pin detection):

-

系统控制器 (System Controller)

- 根据设备需求决策电源规格(如电池管理器要求20V快充)

- 在VBUS电压切换期限制电流(安全协作)

核心流程

设计要点总结

- 动态电压协商

- PD协议打破5V限制,支持快充场景(笔记本/显示器供电)

- 双控制器架构

- PD控制器:底层协议与电力传输

- 系统控制器:应用层需求决策(如电池管理)

- 安全三重保障

- 过流检测 + VBUS主动放电 + 电压爬升控制

- 线缆智能化

- 通过VCONN激活eMarker芯片,识别线缆功率等级(如100W EPR线缆)

对比图12(无PD系统):PD架构增加可调压模块和双向通信协议,实现从"固定5V"到"智能电力调配"的飞跃。

此图是理解USB PD核心架构的关键,后续图17-20的通讯时序均以此为基础展开。

3、图21