IIC协议详解与项目注意事项

在嵌入式系统的世界里,微控制器与各种外围设备之间的“对话”是其正常运作的基石。

想象一下,你的智能手环需要读取心率传感器的脉搏数据,你的智能家居中枢要控制LED灯的亮度,或者你的工业控制器需要从EEPROM中加载配置参数……这些看似简单的功能背后,都离不开一套高效、可靠的通信机制。

而在这众多通信协议中,I²C(Inter-Integrated Circuit)无疑是出镜率最高的“明星”之一。

它诞生于上世纪80年代初,由飞利浦(现在的恩智浦NXP)为解决微控制器与外围芯片之间繁琐的连接问题而设计。

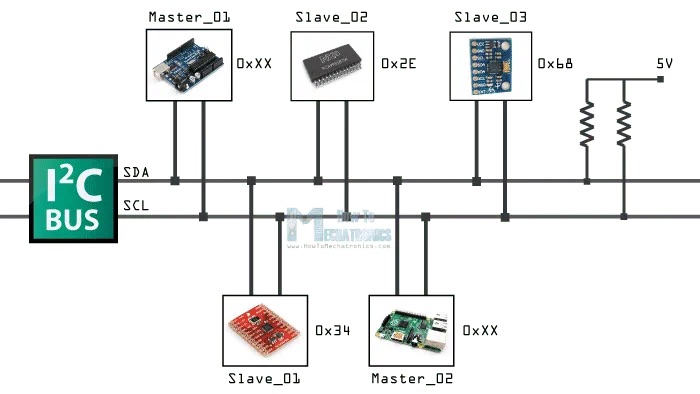

仅仅两根线——SCL(时钟线)和SDA(数据线),就能实现多设备间的双向通信,这在当时简直是“黑科技”般的存在!

那么你是否想过,为什么I²C只需要两根线就能“统领”上百个设备?为什么上拉电阻的阻值大小能决定通信的生死?让我们一起从底层原理出发,逐层剖析。

1 核心原理

1.1 物理层:两根线的“玄机”

任何上层协议的优雅,都离不开底层物理的坚实支撑。I²C的许多“怪癖”,根源都在其独特的物理层设计。

物理连接图解:

I²C总线仅由两根信号线组成:

• SCL (Serial Clock Line): 时钟线,由主设备产生,用于同步数据传输。

• SDA (Serial Data Line): 数据线,用于传输数据。

这两条线都是 双向 的,并且采用 开漏(Open-Drain) 或 开集(Open-Collector) 输出。这意味着任何设备都只能将信号线拉低到GND,但不能主动输出高电平。为了使信号线能呈现高电平,SCL和SDA线路上都必须连接一个 上拉电阻(Pull-up Resistor) 到VCC。

为什么必须使用上拉电阻?

这是I²C实现“总线仲裁”和“时钟同步”等关键特性的物理基础。

• 线与(Wired-AND)逻辑: 当多个设备同时连接到总线上时,只要有一个设备将线路拉低,整个线路就呈现低电平。只有当所有设备都“释放”线路(即高阻态)时,线路才会在上拉电阻的作用下恢复到高电平。

• 多主控仲裁: 如果两个主设备同时试图控制总线并发送数据,它们会监测SDA线。当一个主设备发送高电平(释放总线)而另一个发送低电平(拉低总线)时,发送高电平的主设备会检测到SDA线与自己发送的电平不符,便会知道总线上存在冲突,并立即放弃对总线的控制,从而保证了数据传输的完整性。

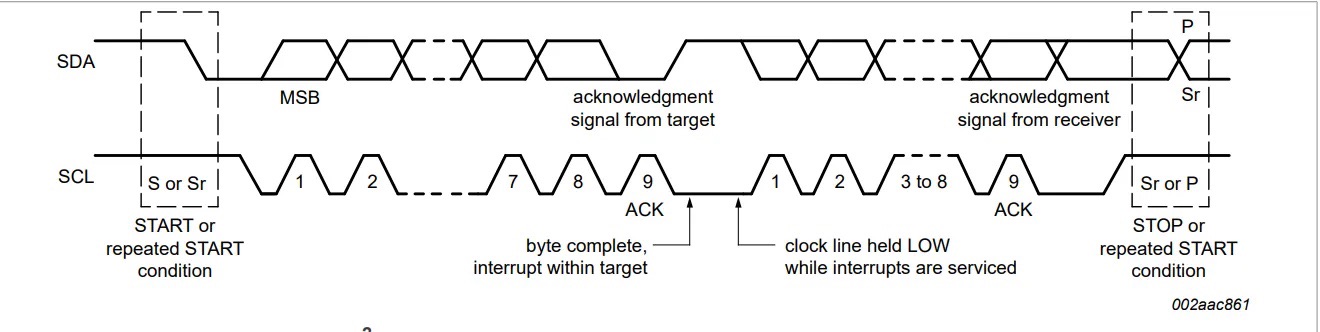

1.2 协议层:通信的“规矩”与“礼仪”

光有物理连接还不够,设备之间还需要一套共同的“语言”和“规矩”才能有效沟通。这就是I²C的协议层。

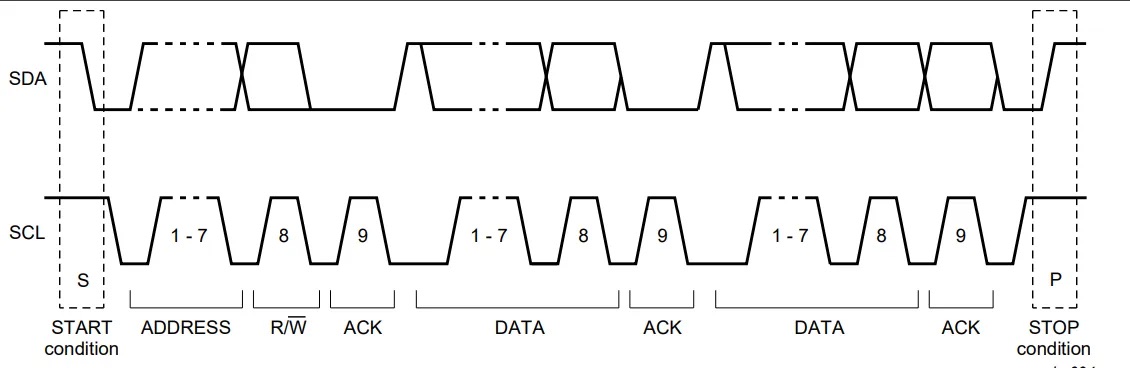

I²C通信的基本单位是 消息(Message)。一次完整的消息包含一个或多个 帧(Frame),并由特定的信号序列来界定其开始和结束。

• 起始条件 (START - S): 当SCL保持 高电平 期间,SDA从 高电平 跳变为 低电平。只有主设备才能产生起始条件。

• 停止条件 (STOP - P): 当SCL保持 高电平 期间,SDA从 低电平 跳变为 高电平。同样,只有主设备才能产生停止条件。

• 数据有效性: I²C对数据传输的时序有严格规定。在SCL为 高电平 期间,SDA上的数据必须保持稳定,不能有任何变化。SDA的电平变化(即数据位的翻转)只能在SCL为 低电平 时进行。这就像在红灯亮时(SCL高)不能变道(SDA变化),只能在绿灯亮时(SCL低)才能变道。

• 应答 (ACK) 与非应答 (NACK): 这是I²C通信中的“确认”与“拒绝”机制。

• ACK (Acknowledge): 发送方每发送8位(一个字节)数据后,接收方会在第9个时钟周期将SDA线拉低,表示“我收到了,请继续!”。

• NACK (Not Acknowledge): 接收方在第9个时钟周期保持SDA线为高电平,表示“我没收到”、“我忙着呢”、“数据不对劲”或者“我读完了,不用再发了”。这个NACK信号在主机读数据时尤为重要,它告诉从机“我不要更多数据了”。

数据传输帧结构:

一次I²C通信,数据都是以8位(一个字节)为单位传输的。一个典型的数据帧包含:

1. 从设备地址帧 (Slave Address Frame): 这是通信的第一步,主设备要告诉总线上的所有从设备,它想和谁“说话”。这个地址可以是7位或10位(10位地址不常用)。地址后面紧跟着一位读写控制位(R/W):

0表示主设备要向从设备写入数据,1表示主设备要从从设备读取数据。2. 数据帧 (Data Frame): 紧随地址帧之后,就是真正的数据了。每个数据字节后面都会跟着一个ACK/NACK位。

7位寻址格式:

[6:0] - 7位设备地址

[0] - 读(1)/写(0)位10位寻址格式:

第一字节: 11110XX + R/W (XX是10位地址的高两位)

第二字节: 10位地址的低8位

2 I²C 完整通信过程

理解了物理层和协议层,我们就可以开始“对话”了。I²C通信主要分为两种基本模式:主机写操作和主机读操作。

2.1 主机写操作 (Master Write)

这是最常见的操作,主机向从设备发送数据,比如设置传感器的工作模式,或者向EEPROM写入配置参数。

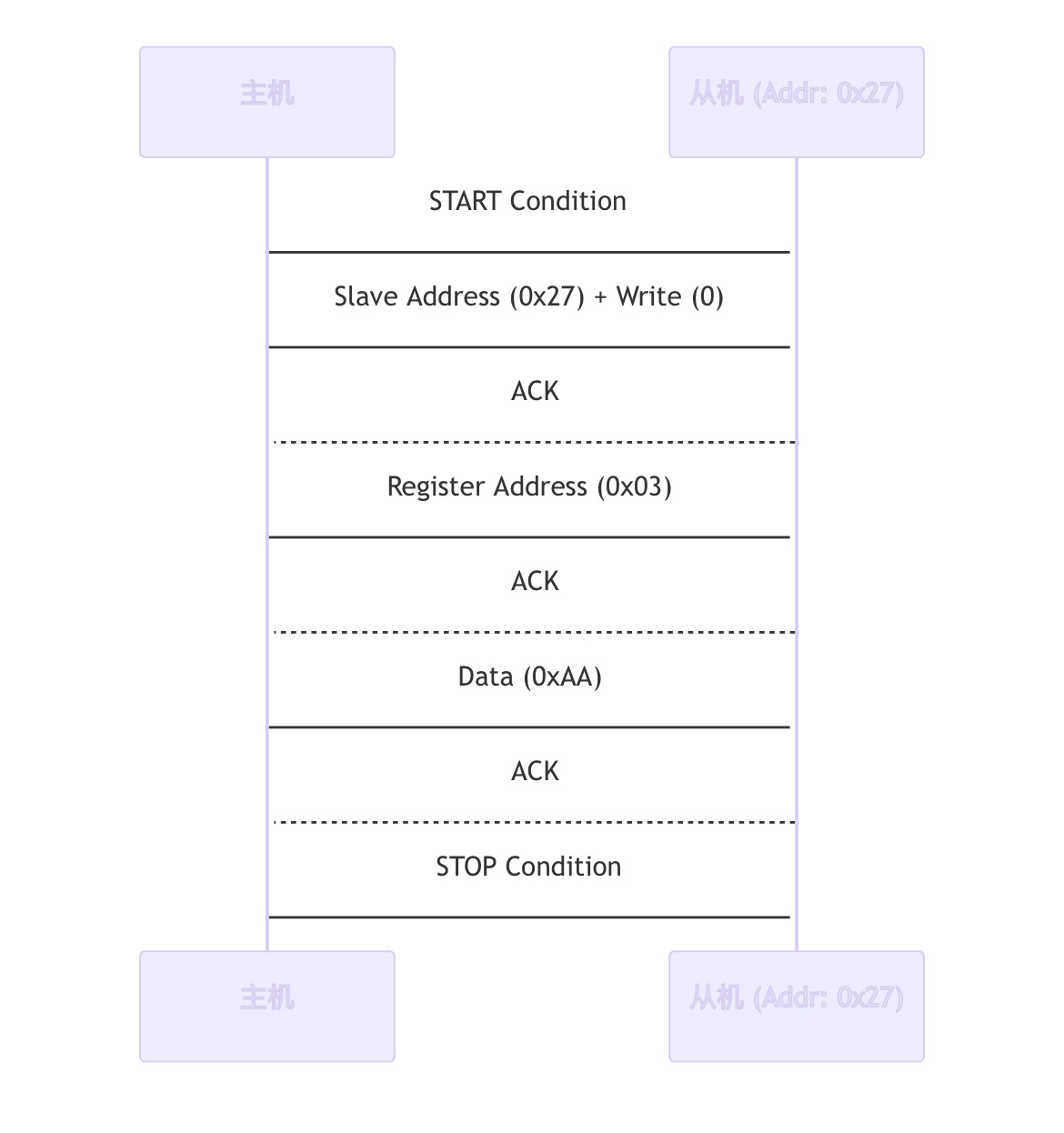

场景: 主机向一个传感器(假设其I²C地址为0x27)的内部寄存器0x03写入数据0xAA。

过程分解:

1. START: 主机首先在SCL高电平期间,将SDA从高拉低,发出“通信开始”的信号。

2. Address + W: 主机紧接着发送8位数据:前7位是从设备的地址

0x27,最后1位是写操作标志0。总线上的所有从设备都会“竖起耳朵”监听,只有地址匹配的从设备才会“应答”。3. ACK:

0x27号从设备收到地址后,在第9个SCL周期将SDA拉低,回应一个ACK,表示“收到,我是0x27,准备好了!”。4. Register Address: 主机继续发送一个字节

0x03,这是要操作的从设备内部寄存器的地址。5. ACK: 从机再次回应ACK,确认收到寄存器地址。

6. Data: 主机发送真正的数据

0xAA。7. ACK: 从机再次回应ACK,确认收到数据。

8. STOP: 主机在SCL高电平期间,将SDA从低拉高,发出“通信结束”的信号,释放总线。

整个过程就像一次“点对点”的快递服务:主机(发件人)先叫号(START),然后喊收件人名字(从机地址+写),收件人回应“到!”(ACK),发件人再告诉收件人包裹放哪(寄存器地址),收件人再次确认(ACK),最后发件人把包裹递过去(数据),收件人签收(ACK),交易完成(STOP)。

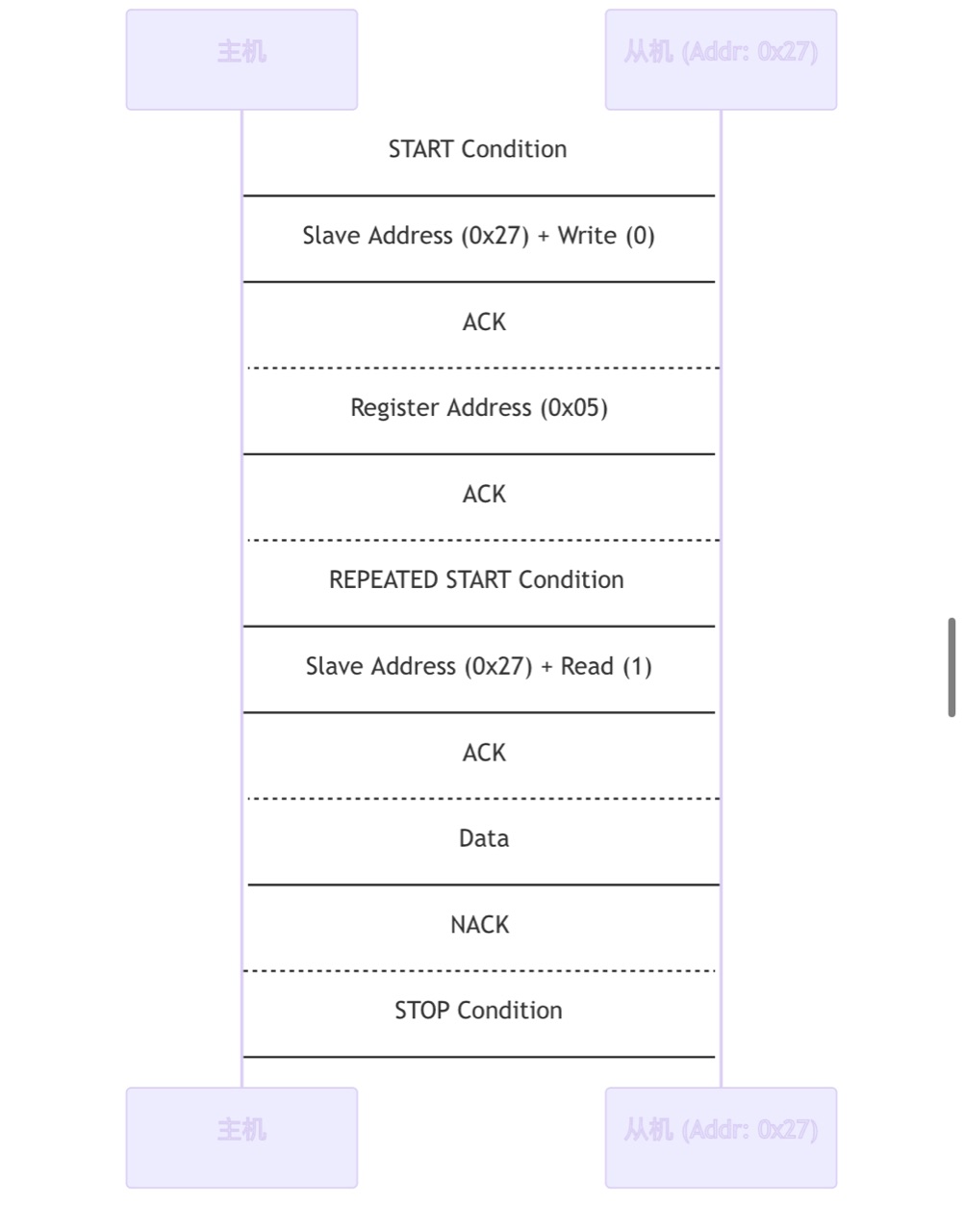

2.2 主机读操作 (Master Read)

主机从从设备读取数据,比如读取传感器的测量值,或者从EEPROM中读取存储的数据。

场景: 主机从一个传感器(地址0x27)的内部寄存器0x05读取一个字节的数据。

过程分解:

主机读操作通常分为两个阶段:

1. 写阶段(设置寄存器指针):

• START: 主机发起通信。

• Address + W: 主机发送从机地址

0x27和写标志位0。• ACK: 从机应答。

• Register Address: 主机发送要读取的寄存器地址

0x05。• ACK: 从机应答。

• 注意: 在这个阶段,主机不会发送STOP信号!这是为了保持总线控制权,为接下来的读操作做准备。

2. 读阶段(获取数据):

• REPEATED START (重复起始条件): 这是读操作的精髓!在不发送STOP信号的情况下,主机再次发送一个START信号。这个操作非常关键,它允许主机在不释放总线的情况下,改变数据传输方向(从写变为读)。

• Address + R: 主机再次发送从机地址

0x27,但这次带的是读标志位1。• ACK: 从机应答,表示“收到读请求,数据已准备好!”。

• Data: 此时,角色互换!从机开始向主机发送数据。

• NACK: 主机在接收完最后一个字节后,不会回应ACK,而是发送一个NACK信号。这个NACK信号非常重要,它告诉从机“我已读完,不需要更多数据了,你可以停止发送了!”。

• STOP: 主机结束通信,释放总线。

读操作就像你去图书馆借书:你先告诉管理员你要哪本书(写阶段:从机地址+写+书的编号),管理员确认后(ACK),你再告诉管理员你要借(重复起始+从机地址+读),管理员把书递给你(从机发送数据),你拿到书后说“谢谢,不用了”(NACK),然后离开(STOP)。

3 I²C高级功能与应用场景

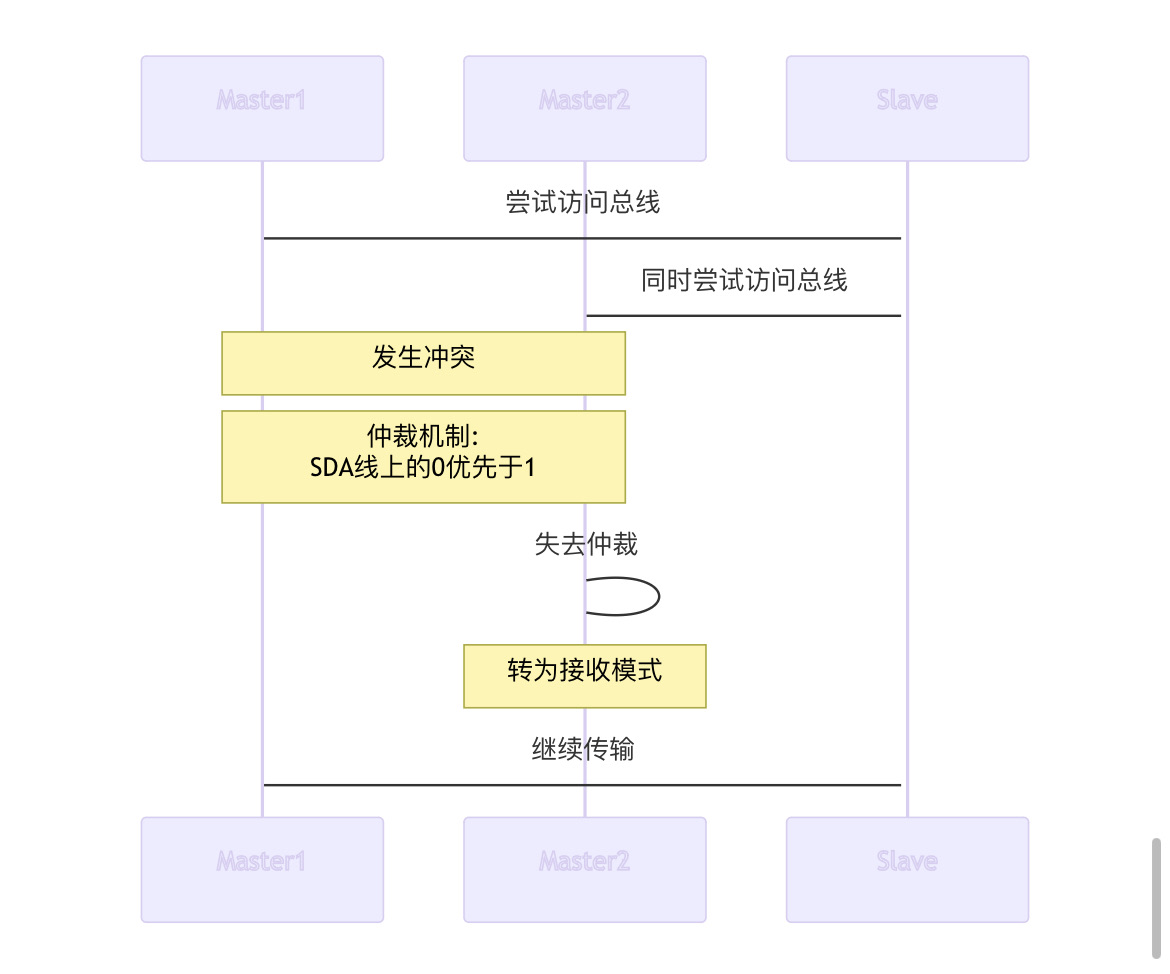

3.1 多主机仲裁

I²C支持多主机,通过时钟同步和仲裁机制解决冲突:

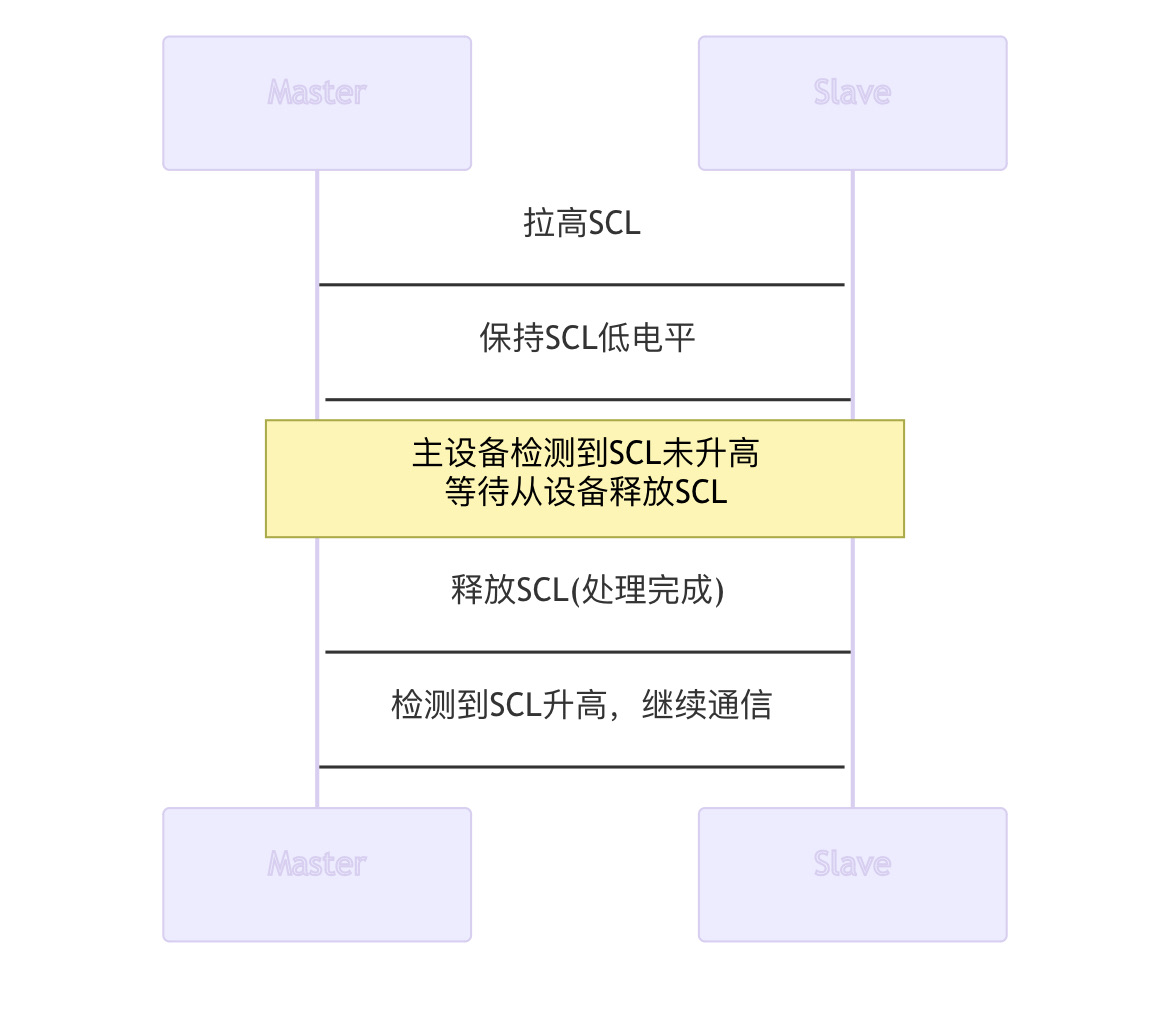

3.2 时钟延展(Clock Stretching)

从设备可通过保持SCL为低电平延长传输周期,实现速率匹配:

4 常见问题与调试技巧

I²C虽然简单,但在实际开发中,也常常会遇到一些“磨人的小妖精”。掌握这些常见问题和调试技巧,能让你少走很多弯路。

1. 上拉电阻问题:

• 阻值过大: 如果上拉电阻阻值过大,SCL和SDA线从低电平恢复到高电平的时间会变长(RC充电时间常数)。在高波特率(比如400kHz甚至1MHz)下,这可能导致信号上升沿缓慢,违反I²C的时序要求,从而导致通信失败或数据错误。

• 阻值过小: 如果上拉电阻阻值过小,当设备将线路拉低时,流过上拉电阻的电流会过大。这可能超过设备I/O引脚的灌电流能力,甚至可能损坏设备。

• 选型: 上拉电阻的阻值通常在1kΩ到10kΩ之间。具体选择多少,取决于总线电容(连接的设备数量、PCB走线长度)、工作电压和通信速率。一般来说,速率越高,总线电容越大,上拉电阻就需要越小。经验法则是先从4.7kΩ或2.2kΩ开始尝试。

2. 地址错误: 这是最常见的错误之一。

• 7位 vs 8位地址: 很多数据手册提供的是7位从机地址,但有些I²C驱动或库函数要求你传入8位地址(即7位地址左移1位,并包含读写位)。务必仔细阅读数据手册和驱动文档,确认传入的地址格式是否正确。

• 地址冲突: 如果总线上有两个从设备使用了相同的地址,那么通信就会混乱。

• 设备未上电/未初始化: 从设备没有正确上电或没有完成初始化,自然不会响应I²C地址。

3. ACK/NACK问题: 传输中途出现NACK,通常意味着从机没有正确响应。

• 原因: 可能是地址错误(从机根本没收到地址)、从机正忙(内部操作未完成)、从机未正常工作(硬件故障)、或者数据格式不正确导致从机无法解析。

• 调试: 使用逻辑分析仪查看NACK发生在哪个字节之后,这能帮助你定位问题。

4. 总线被锁死: 这是I²C的“僵尸模式”。当某个设备在I²C传输过程中突然复位、掉电或出现异常,它可能将SDA线永久拉低,导致整个I²C总线被“锁死”,任何通信都无法进行。

• 解决方法: 主机可以尝试发送9个时钟脉冲(在SCL线上产生9个时钟周期,但不关心SDA),让从机完成当前字节传输并释放SDA线。如果SDA线仍然被拉低,则可能需要复位从设备或整个系统。有些I²C控制器有硬件复位总线的功能。

5. 逻辑分析仪: 调试I²C问题的“上帝视角”!如果你在I²C通信上遇到了“玄学”问题,一个逻辑分析仪(哪怕是几十块钱的USB逻辑分析仪)都能帮你“拨云见日”。它能清晰地捕获SCL和SDA上的波形,并自动解析出START/STOP、地址、数据和ACK/NACK,让你一目了然地看到通信的每一个细节,是定位时序问题、数据错误、ACK/NACK异常的终极神器。但是必要的时候(上升下降时间、波形电平)还是需要使用示波器进行波形抓取。

5 I²C协议标准与规范

I²C协议已被标准化,主要规范包括:

1. NXP I²C规范[1]: UM10204, 定义基本特性和操作方法

2. SMBus规范[2]: 系统管理总线(I²C派生)规范

3. PMBus规范[3]: 电源管理总线(SMBus派生)规范

总结

优点:

• 接线少: 仅需2根线(SCL, SDA),大大节省了微控制器的I/O资源和PCB布线空间,降低了硬件成本和设计复杂度。

• 多设备: 支持在同一总线上挂载多个主设备和多个从设备,扩展性强,非常适合连接多个传感器、存储器等外设。

• 灵活性: 协议相对简单,易于在软件(位操作)或硬件(I²C外设)中实现。

• 标准化: 广泛的行业支持和海量的兼容设备,生态系统成熟,选择丰富。

缺点:

• 速度受限: 相较于SPI(串行外设接口)等协议,I²C的速度较慢。常见的标准模式为100kbps,快速模式为400kbps,高速模式可达3.4Mbps,但仍不如SPI快。对于需要高速数据传输的应用(如显示屏),I²C可能不是最佳选择。

• 距离受限: 由于总线电容效应,I²C的通信距离有限,通常仅限于同一块PCB板内或短距离连接。长距离传输需要额外的总线缓冲器或转换芯片。

• 协议开销: 每个字节的数据传输都需要一个额外的ACK/NACK位,这增加了协议的开销。在传输大量小数据包时,效率会受到一定影响。

• 总线锁死风险: 存在总线被从设备异常行为锁死的风险,需要额外的软件或硬件机制来处理。

设计建议

1. 布线考虑:

• 尽量保持SCL和SDA走线平行、等长

• 避免与高速信号或电源走线并行

• 加入适当的去耦电容

2. 电气参数:

• 根据总线长度和设备数量选择合适的上拉电阻

• 考虑总线电容对上升时间的影响

3. 软件实现:

• 使用状态机处理I²C通信流程

• 实现超时机制防止死锁

• 增加重试机制提高鲁棒性

性能优化

1. 速率选择:

• 根据实际需求选择合适的速率模式

• 考虑线路电容限制

2. 传输效率:

• 批量读写代替单字节操作

• 使用页写入模式优化EEPROM等设备的写入性能

3. 中断与DMA:

• 利用MCU的I²C中断/DMA功能提高效率

• 实现非阻塞通信

常见问题解答 (FAQ)

1. Q: I²C支持多主控吗?如何实现仲裁?

A: I²C支持多主控。当多个主设备同时尝试控制总线时,I²C通过“时钟同步”和“数据仲裁”机制来解决冲突。• 时钟同步: 多个主设备会同步它们的SCL信号,只要有一个主设备拉低SCL,SCL就保持低电平。

• 数据仲裁: 这是关键。当一个主设备发送高电平(释放SDA)而另一个主设备发送低电平(拉低SDA)时,发送高电平的主设备会检测到SDA线与自己发送的电平不符。它会立即意识到总线冲突,并主动放弃对总线的控制,进入监听模式。这种“谁先拉低谁赢”的机制保证了数据传输的完整性。

2. Q: 如何为我的I2C总线选择合适的上拉电阻值?

A: 这是一个权衡。阻值太大,拉高电流小,信号上升时间长,高速率下会出问题;阻值太小,灌电流大,可能超出GPIO引脚的承受能力,且功耗增加。一个经验法则是:对于100kbps速率,使用4.7kΩ;对于400kbps速率,使用1.8kΩ到2.2kΩ。最科学的方法是根据总线电容、电压和速率,查阅I2C官方规范(UM10204)中的公式进行计算。3. Q: 为什么I²C总线会被锁死?如何避免和解决?

A: I²C总线锁死通常发生在从设备在通信过程中异常复位、掉电或程序跑飞,导致SDA线被永久拉低。因为I²C是线与逻辑,SDA被拉低后,总线就无法恢复高电平,所有通信都会停止。1. 确保从设备的电源稳定,软件逻辑健壮,避免死循环或异常中断。

2. 软件复位: 主机尝试发送9个时钟脉冲(在SCL上产生9个时钟,不关心SDA),让从机有机会释放SDA。

3. 硬件复位: 如果软件复位无效,可能需要通过控制从设备的复位引脚来强制复位从设备。

4. 总线复位: 某些I²C控制器有硬件总线复位功能,可以直接复位I²C总线状态。

5. 电源复位: 最“暴力”但有效的方法是给从设备断电再上电。

4. Q: 我的从设备总是返回NACK,最快的排查步骤是什么?

A: 遵循“由硬到软”原则:1. 测电压: 确认从设备VCC和GND都已正确连接。

2. 查上拉: 确认SCL和SDA上拉电阻存在且阻值合适。

3. 核对地址: 用

i2cdetect或逻辑分析仪确认你代码中的地址和设备实际地址是否一致(注意7位/8位格式)。4. 简化总线: 只保留一个主机和一个从机,排除其他设备的干扰。

5. 检查时序: 用逻辑分析仪检查你的START信号、时钟频率和时序是否符合规范。

5. Q: 什么是“时钟拉伸”(Clock Stretching),它有什么用?

A: “时钟拉伸”是I2C协议中一个非常重要的特性。它允许从设备在需要更多时间处理数据时(比如正在进行一次内部ADC转换),主动将SCL线拉低,从而“暂停”时钟。主机检测到SCL被拉低后,会耐心等待,直到从机处理完任务并释放SCL线,通信才会继续。这赋予了从设备一定的主动权,确保了在主快从慢的情况下数据不会丢失,大大增强了系统的健壮性。