Kafka入门指南:从零开始掌握分布式消息队列

为什么要有消息队列

生活中有这样的场景

快递员将包裹送给买家。

我记得在小时候,收快递是需要快递员电话联系上门时间的。这非常不方便,一方面快递员手中可能有多个包裹,另一方面买家可能在上班时间抽不出身。

后来有了驿站,快递员只需要将包裹放入驿站,并通知买家按时取走。这种模式便捷了快递员和买家双方。

驿站的作用类似于“中间件”,它的出现有这些好处

1.解耦系统组件

快递员和收货人无需接触也能完成事件,解放了快递员和收货人的时间。

2.异步处理

异步允许事情独立发生,相互之间不需要等待对方完成。快递员不需要询问收货人是否在家,收货人不需要等待快递员上门。

3.流量削峰

收货人不用面对多个快递同时抵达在不同位置的尴尬情况。

4.失败重试与可靠性

允许收货人因特殊原因当天无法取件(处理失败),驿站可以将包裹保留几日。

消息队列通信的模式

上面的例子中引出了“中间件”的概念,驿站就类似于消息队列,但消息队列有不同模式。

两种模式

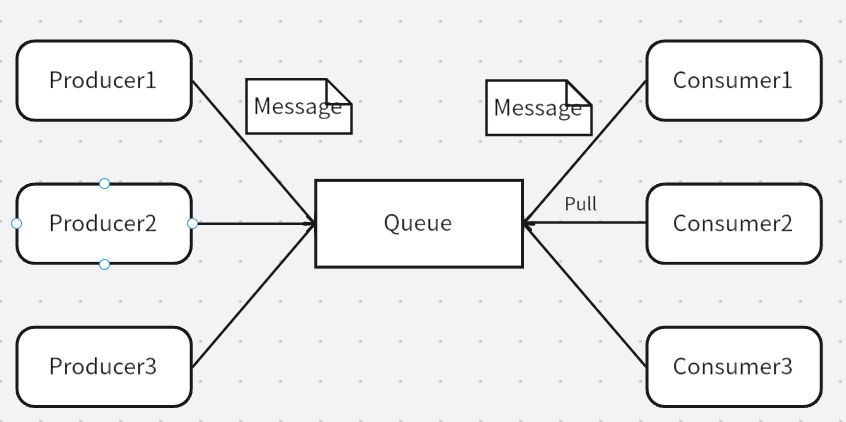

1.点对点模式

Producer将Message放于Queue中,Consumer从中拉取信息。该模式下,发送到队列的消息被一个且只有一个消费者进行处理,消费者主动拉取消息的好处是频率可控,弊端是消费者不知是否有未处理的信息。

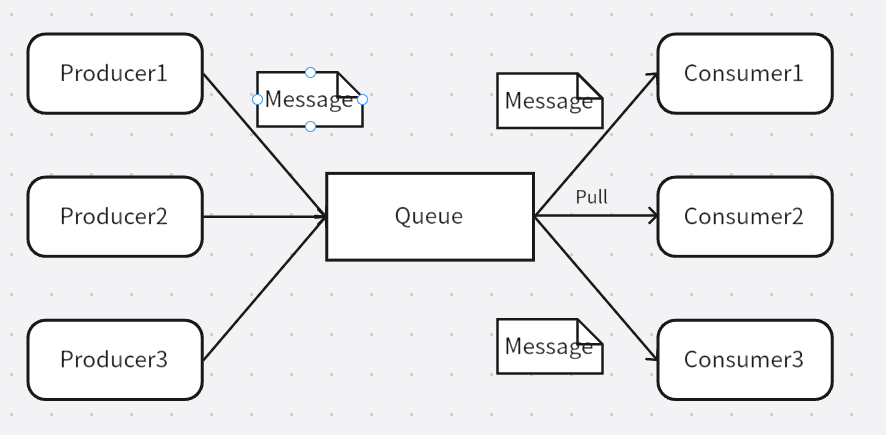

2.发布-订阅模式

该模式类似于公众号,新消息发送给所有关注的用户。消费者无需考虑是否有未处理的消息。弊端是消费者之间性能的差异带来的木桶效应,如Consumer1的处理速度为10,而Consumer2的处理速度为3,最后的推送速度只能小于3。但这极大浪费了Cinsumer1的性能。

Kafka

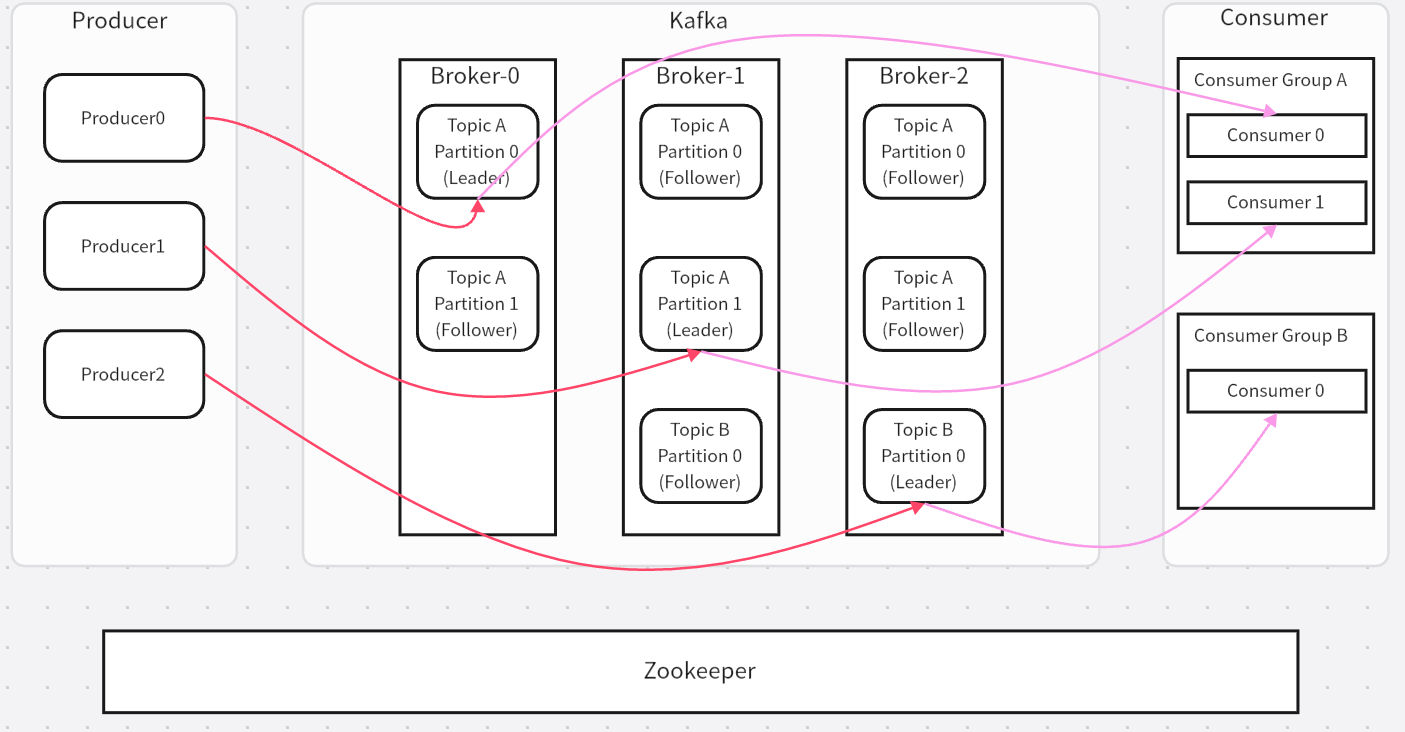

Kafka 本质上是一个 基于发布/订阅模型 的消息系统。作为一种高吞吐、可水平扩展、持久化、分布式提交日志服务。要想理解Kafka我们要先知道其基础架构及术语。

基础架构及术语

Broker

Broker是Kafka中的单个服务器节点,一个Kafka可以包含多个Broker,多个Broker组成Kafka集群。每个Broker都可以处理一部分数据(消息的接收、存储、传输)

Topic

消息的逻辑类别或数据流名称。对消息进行分类和组织,可以把它想象成文件夹名称。

Partition

是Topic的分区,一个Topic可能有多个分区。Partition 是 Kafka 实现并行处理和高吞吐的关键。生产者和消费者可以并行地与多个 Partition 交互。

Replica

Partition 的副本。每个 Partition 可以有多个 Replica,分布在不同的Broker上,用于容错。

Leader Replica/Follower Replica

每个 Partition 在某一时刻只有一个 Leader。所有针对该 Partition 的读写请求(生产和消费)都必须由 Leader 处理。

从 Leader Replica 复制数据。如果 Leader 失效,其中一个 Follower 会被选举为新的 Leader。

In-Sync Replica (ISR)

指那些与 Leader Replica 保持足够同步的 Replica 集合(包括 Leader 自身)。只有 ISR 中的 Follower 才有资格在 Leader 失效时被选举为新的 Leader。

Producer

向 Kafka Topic 发布消息的客户端应用程序,即是生产者,是消息的入口。

Consumer

从 Kafka Topic 订阅并读取消息的客户端应用程序,即是消费者,是消息的出口。

Consumer Group

将多个消费组组成一个消费者组。同一个分区的数据只能被消费者组中某一个用户消费,同一个消费者组的消费者可以在同一个Topic上消费不同分区(并行)。

ZooKeeper

Kafka 集群依赖 ZooKeeper 集群来存储和管理关键的元数据。

流程分析

发送数据

写入数据时,Producer先找到Leader,将数据写入Leader。这个过程展开来说如此:

1.将消息发给Leader

2.Leader写入数据

3.Follower同步Leader的消息

4.Follower发送ack表示同步完成

5.Leader收到所有Follwer的ack后向Producer发送ack,表示过程结束

ack是什么?

acks(Acknowledgments)是生产者(Producer)配置的核心参数之一,用于控制消息写入的可靠性级别。 它决定了生产者认为消息“成功发送”之前,需要多少个分区副本(Replica)确认收到该消息。

通常ack有三种配置:0、1、all

0代表不等待确认,生产者发送消息后立即认为成功,不等待Broker回应。可靠性最低但效率最高。

1代表Leader确认,生产者等待Leader将消息写入本地。可靠性和效率都是中等。

all代表全副本确认,等待ISR中所有副本都成功写入消息。可靠性最高但效率最低。

保存数据

Kafka会单独开辟一块磁盘空间,顺序写入数据。

Partition 结构

每个 Partition 是一个 追加写入的日志文件(Append-only Log),存储在磁盘上。Kafka 使用日志文件来持久化消息,每个 Partition 对应一个目录,目录下包含多个日志文件(Segment)。

<topic-name>-<partition-id>/

├── 00000000000000000000.index

├── 00000000000000000000.log

├── 00000000000000000000.timeindex

├── 00000000000000000001.index

├── 00000000000000000001.log

├── 00000000000000000001.timeindex

└── ...

Partition 的选择策略

当生产者发送消息到某个 Topic 时,Kafka 会根据以下策略选择将消息写入哪个 Partition:

1.指定 Partition:生产者可以显式指定 Partition

2.Key Hash:如果消息有 Key,则默认使用 Key 的 Hash 值取模 Partition 数量

3.轮询:没有 Key 时,默认轮询方式分配 Partition

数据保留策略

Kafka可以通过配置来设置数据的保留策略,包括基于时间的保留(如7天)和基于大小的保留(如1GB)。一旦数据超过了这些限制,就会被删除以释放空间。

消费数据

Kafka支持点对点和发布订阅两种模式。当单个消费者时,采取类似点对点模式;消费群组时,采用发布订阅模式。

前文提到过多个消费者组成的消费者组,每个消费者组有其独特的编号,同一个消费者组的消费者可以消费同一Topic下不同分区的数据,但是不会组内多个消费者消费同一分区的数据。

如果消费者数量和分区数量不一致:

消费者数量<分区数量 —— 有的消费者会消费多个分区,效率低于消化单个分区的消费者

消费者数量>分区数量 —— 多出来的消费者不消化数据

查找数据

Kafka 的查找数据过程是其高性能和高吞吐量的核心机制之一。Kafka 通过稀疏索引、日志段(Log Segment) 和 二分查找算法 实现高效的数据检索。

Kafka查找数据过程分为两个主要步骤:

- 定位目标日志段(Log Segment)

- 在日志段中查找具体消息

定位日志段

是 Kafka 存储消息的基本单元,每个 Partition 被划分为多个日志段(00000000000000000000.log 和 00000000000000000099.log)。

第一个日志段的起始偏移量为 0,后续日志段的起始偏移量为上一个日志段的最后一条消息的 offset。

Kafka使用二分查找算法在日志段列表中定位目标。

offset

即是偏移量,用于标识消息在 Kafka 分区(Partition)中的唯一位置。它是 Kafka 实现消息顺序性、消费进度追踪和数据可靠性管理的关键机制。

它有如下作用:

1.标识消息在分区中的位置

2.保证消息在分区内有序性

3.跟踪消费者的消费进度

查找具体消息

Kafka 的每个日志段包含两个关键文件:.log 文件 和.index 文件(稀疏索引)

稀疏索引:每隔一定字节数(默认 4KB)为一条消息创建索引项。如1、2、3、4、5… ——> 1、3、5…

整体流程概括为:稀疏索引 + 二分查找 + 顺序写入 + 内存映射