5G毫米波现状概述(截止2025 年7月)

5G毫米波现状概述(截止2025 年7月)

原创 modem协议笔记 2025年07月25日 06:01 广东 听全文

当你在体育馆看球赛时,想发段实时视频到朋友圈却总卡成PPT;当郊区的父母抱怨“光纤拉不到家,网速比蜗牛慢”—这些场景背后,可能都缺了一个关键技术:毫米波(mmWave)。作为5G生态的“硬核成员”,这个藏在24-100GHz频段的“高速专用车道”,正悄悄改变我们的连接方式。

什么是毫米波?它和普通5G有啥不一样?

简单说,毫米波是无线电频谱里的“高频段选手”,频率范围在24GHz到100GHz之间。如果把sub-6GHz(普通5G常用频段)比作“城市主干道”,能覆盖广但车多了容易堵;那毫米波就是“高速专用车道”,车道宽(带宽大)、车速快(数据速率高),但只能在特定区域跑(短距离)。

它最突出的本事是“超高速+大容量”:能轻松实现每秒几G的下载速度,相当于眨下眼就能下完一部高清电影。但缺点也明显:信号“娇气”,遇墙挡墙、遇树挡树,连下雨天都可能受影响,覆盖范围通常只有几百米,远不如sub-6GHz能传几公里。

毫米波能帮我们解决哪些实际问题?

别看它“娇气”,但在特定场景里,毫米波堪称“刚需”。

密集城区的“网络解压阀” 就是典型场景。在市中心、地铁站、商圈这些人挤人的地方,大家同时刷视频、开直播,普通5G网络很容易“堵车”。毫米波能像“分流车道”一样,把海量数据分到自己的频段,让下载速度从“缓冲转圈”变成“秒开”,4K直播、VR看房这些耗流量的应用再也不卡了。

郊区的“光纤平替” 更让人惊喜。在农村或城市边缘,拉光纤成本太高(挖沟、架线动辄几十万),毫米波能架个天线就实现“光纤级网速”。美国、日本早就这么干了:郊区家庭不用等光纤,靠毫米波就能用上千兆宽带,看4K剧、视频通话都稳稳的。

工厂里的“私人通信网” 也离不开它。制造业车间里,机械臂要实时传数据、AGV机器人要精准导航,对网络延迟和稳定性要求极高。毫米波能在工厂范围内建个“专属网络”,带宽单独分配,不怕被外界干扰,就像给生产线装了“神经中枢”,反应快还靠谱。

大型场馆的“万人直播自由” 更是刚需。以前演唱会、球赛现场,几千人同时发朋友圈能把基站“挤瘫”。毫米波在 stadiums、机场这些地方部署后,哪怕上万人同时传视频,也能保持流畅——这也是为什么东京奥运会、美国超级碗场馆都早早用上了它。

这么好用,为啥没到处都是?

毫米波的“推广难”,主要卡在三个坎。

信号太“玻璃心” 是头号难题。它的信号连树叶、小雨都能挡住,更别说穿墙了。这意味着要想用它,就得在路灯、楼顶装大量“微型基站”(小基站),密度可能是普通基站的10倍以上,成本一下子就上去了。

部署成本高 也让运营商犯难。除了多装基站,还得给这些基站配“高速回传线路”(比如光纤或微波),不然基站自己都“吃不饱”。在高楼林立的城市,光协调安装位置、铺线路就够头疼的,中小企业很难负担。

设备还不够普及 也拖了后腿。目前支持毫米波的设备,大多是高端手机(比如最新款旗舰机)和企业专用设备,普通千元机、智能家居设备还很少支持。这就像“高速路修好了,却没多少车能跑”,运营商自然不敢大规模投资。

全球现在用得怎么样?

虽然有挑战,但毫米波的“版图”正在扩大。

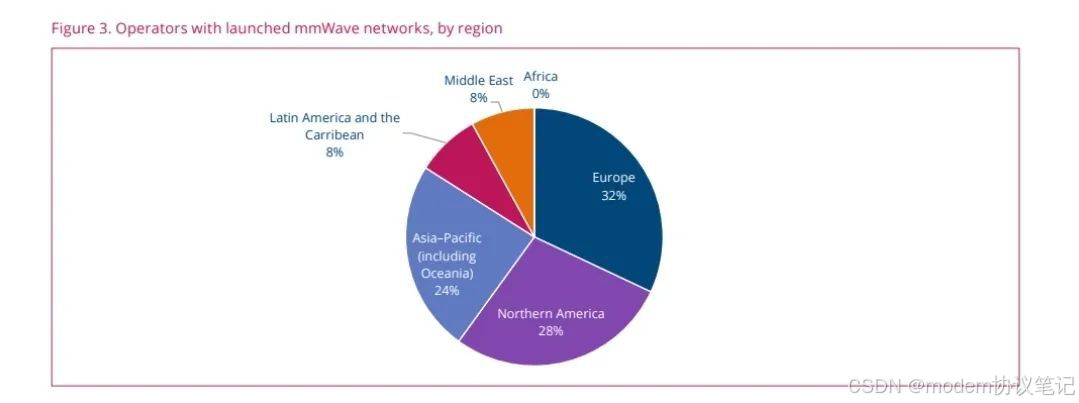

截至2025年7月,全球已有56个国家的203家运营商在布局毫米波,其中17个国家的24家运营商已经正式商用。欧洲是“排头兵”,8家运营商已上线服务,意大利TIM、德国T-Mobile都在密集城区和场馆部署;北美紧随其后,美国三大运营商(Verizon、AT&T、T-Mobile)早在2018年就抢先试水,靠它在“5G竞速赛”中占了先机;亚太地区也不甘落后,日本NTT Docomo、韩国SK telecom在东京、首尔的 stadiums 和商圈实现了毫米波覆盖。

不过地区差异明显:非洲还在试验阶段,拉美、中东刚起步,主要因为成本高、需求没那么迫切。

未来能指望它吗?

答案是“能,但要等”。

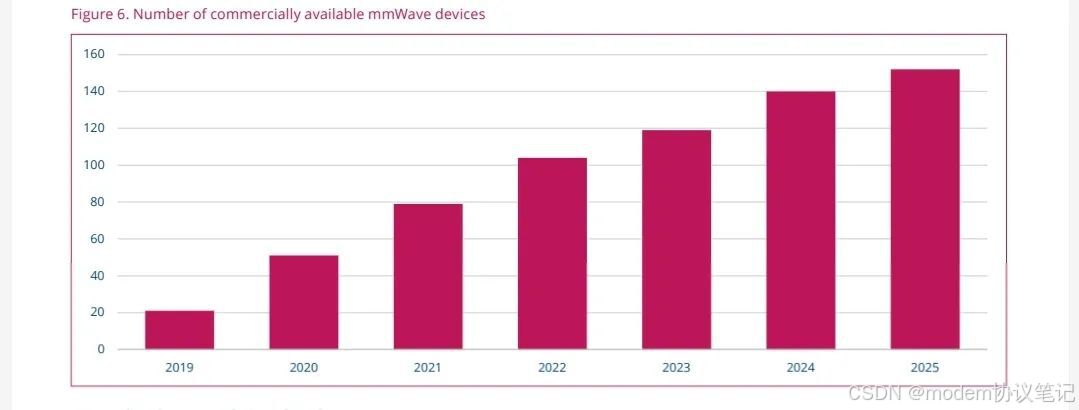

设备方面,支持毫米波的产品正在变多:2019年只有21款,到2025年中已突破150款,以后千元机、智能家居设备支持毫米波会越来越普遍。

政策上,多个国家正“铺路”:英国计划2025年秋拍卖26GHz、40GHz频段,印度、日本也将在2026年释放毫米波频谱,瞄准企业专网和智慧城市。

但它的“终极普及”,还得跨过两道坎:一是把部署成本降下来(比如用更便宜的小基站),二是让全球频谱标准更统一(不然手机出国可能用不了)。

总的来说,毫米波不是“万能神药”,但它是5G走向“超高速、高可靠”的关键一步。未来在工厂、场馆、郊区,我们会越来越频繁地感受到它的存在—就像现在离不开WiFi一样,或许几年后,我们也会习惯“毫米波覆盖区”带来的畅快连接。