基于Catboost的铁路交通数据分析及列车延误预测系统的设计与实现【全国城市可选、欠采样技术】

文章目录

- ==有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主==

- 一、项目背景

- 二、数据来源与处理

- 三、分析方法与建模技术

- 3.1 探索性数据分析(EDA)

- 3.2 建模方法:CatBoost分类模型

- 四、系统设计与功能实现

- 系统模块包括:

- 五、项目成果与意义

- 六、未来优化方向

- 七、结语

- 每文一语

有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主

一、项目背景

近年来,随着国家“交通强国”战略的持续推进,铁路作为中国综合交通运输体系的重要组成部分,其基础设施建设和智能化水平不断提升。河南省,作为我国中部的重要枢纽区域,其地理位置得天独厚,是“米”字形高速铁路网络的核心交汇地,承担着连接东南西北的重要职能。郑州、洛阳、新乡等城市不仅是全国铁路骨干线路的交汇点,也是中欧班列、京广、郑西、郑徐等多条高铁的重要节点。

尽管铁路网络建设取得了显著进展,但在实际运行过程中,受天气、客流、设备调度等多重因素影响,列车延误问题仍然普遍存在,严重影响运输效率和旅客体验。特别是在早晚高峰、节假日或恶劣天气条件下,铁路系统的运行压力剧增,延误频发。因此,如何结合时间、空间、天气等多维因素对铁路列车运行情况进行全面分析,并提前预测列车是否会发生延误,已成为铁路运输领域亟需解决的重要问题。

为此,本项目围绕“河南省铁路交通通达情况”展开研究,结合数据挖掘、机器学习与可视化分析技术,构建了一套集延误分析、预测与展示于一体的智能系统。该系统不仅能辅助铁路调度部门及时做出决策,还能为交通规划和基础设施投资提供数据支撑。

二、数据来源与处理

项目采用的数据涵盖2023年10月至2024年1月河南省内的高铁列车运行数据,总记录超过5万条,涉及3399列高铁班次,覆盖多个城市和关键车站。数据来源包括铁路运营商公开发布的运行报告、列车调度记录、气象平台发布的天气数据、温度变化信息以及中国法定节假日表。

在数据预处理阶段,为提升模型性能与系统稳定性,项目对原始数据进行了清洗、缺失值处理、格式转换、字段重命名等操作。此外,重点提取了年、月、日、小时、星期等时间维度信息,并构建了代表延误行为的目标变量字段delay_occurred(0表示未延误,1表示延误)。为了增强模型的泛化能力,项目还将类别字段如“天气”、“风力”、“城市”、“车站”等进行了标准化编码处理,为后续建模与可视化提供了可靠基础。

三、分析方法与建模技术

3.1 探索性数据分析(EDA)

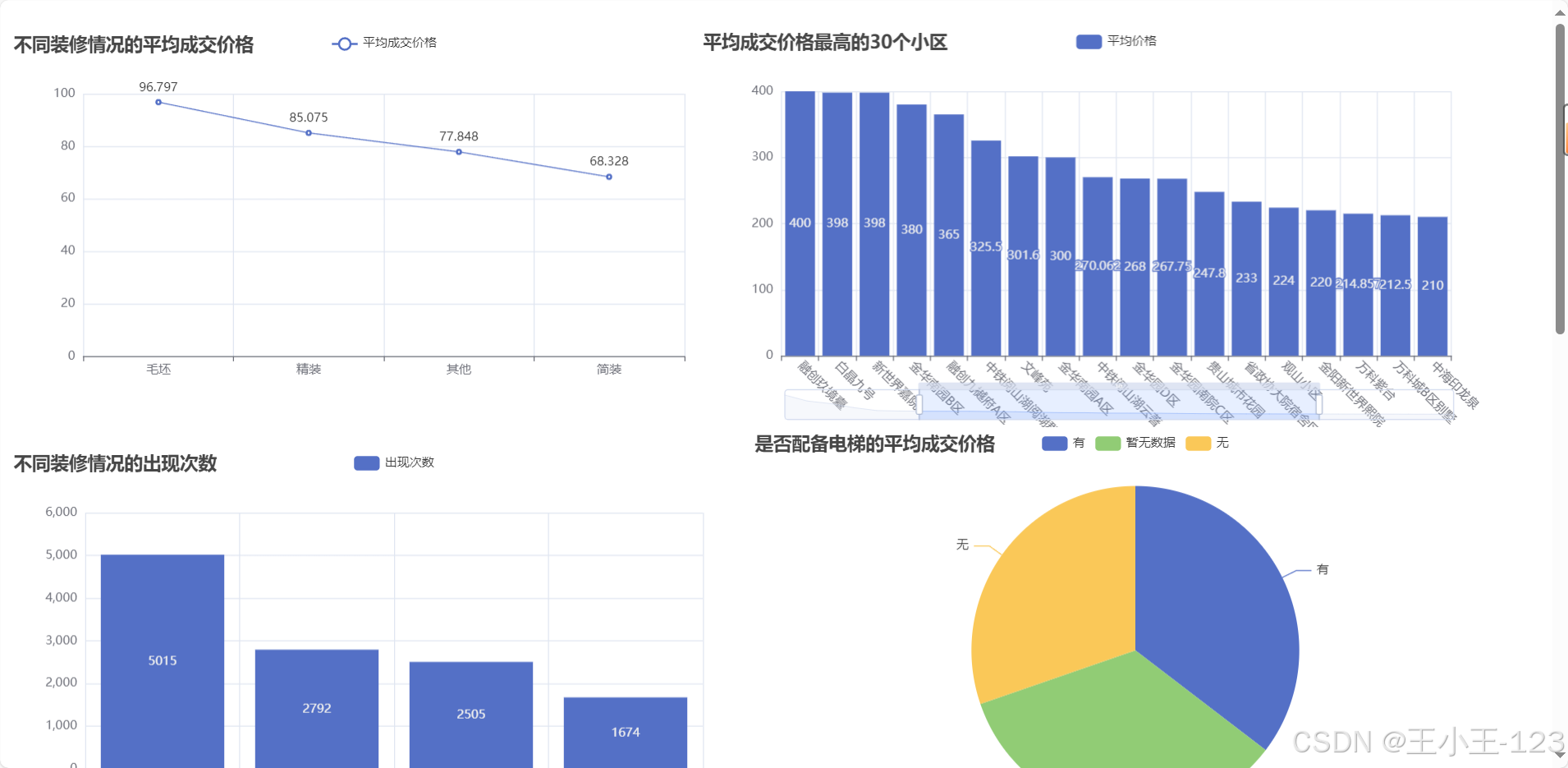

在数据分析方面,本项目围绕时间、空间和环境三大维度开展深入探索:

- 时间维度:通过对小时、星期、月份等字段的统计发现,列车延误高发时段集中在上午7点至9点和下午5点至7点,尤其在工作日和节假日前夕,延误数量明显上升;

- 空间维度:地理分析显示,临颍、洛阳、新乡等地延误频率较高,与其车站规模、客流压力及地理位置有关;

- 环境维度:天气与温度对延误的影响不容忽视,阴天、多云、中雨、4℃以下等情况延误概率较高,气候条件成为重要影响因素之一。

3.2 建模方法:CatBoost分类模型

为实现延误预测,本研究选用 CatBoost 算法建立二分类模型,判断某时段某站点是否存在延误。CatBoost 在处理类别特征、样本量适中、类别不平衡的数据场景下表现出色,可避免手动进行One-Hot编码,有效提高训练效率。

在模型训练中,项目尝试了两种方案:

- 原始数据建模:使用不平衡数据直接训练,最终在测试集上取得了90.89%的准确率,AUC为0.9556;

- 欠采样技术优化模型:通过控制负类样本数量来平衡训练数据集,显著提升了正类(即延误事件)识别的召回率,F1值提升至88.58%。

同时,通过特征重要性分析发现,“小时”、“城市”、“站点”、“温度”和“天气”是影响列车延误概率的重要变量,进一步验证了早晚高峰和恶劣气候对铁路运营的重大影响。

四、系统设计与功能实现

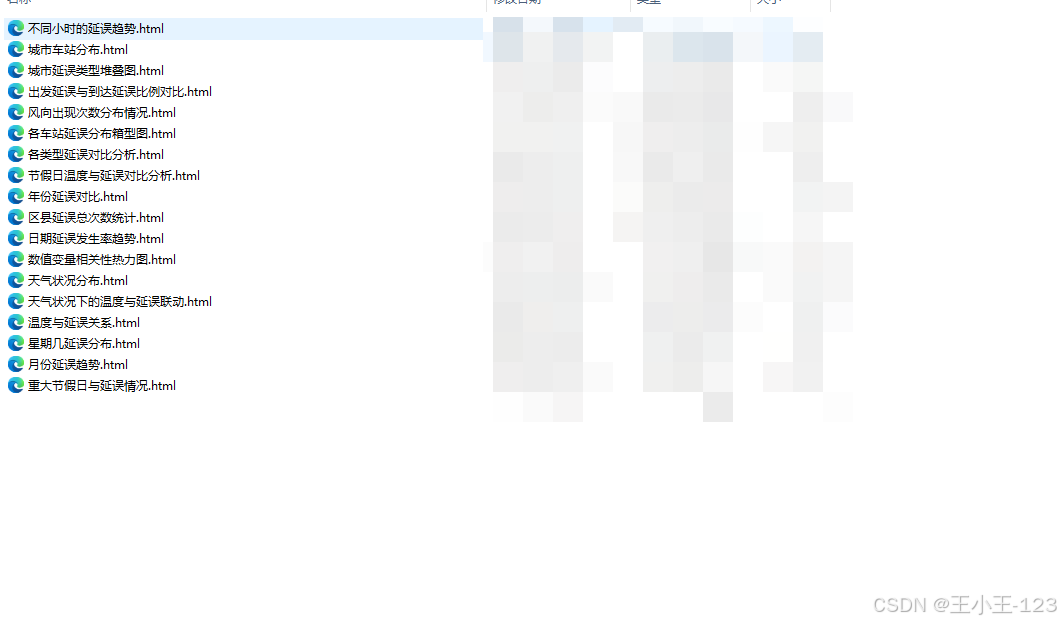

本项目构建了一个集数据展示、预测查询和管理操作为一体的可视化分析系统,采用 Python Flask 作为后端框架,前端则基于 Layui 搭建界面,并集成 ECharts、Pyecharts 等图表库实现动态图表展示。

系统模块包括:

- 登录与权限控制模块:支持用户/管理员分角色登录,管理session会话,保障数据访问权限;

- 可视化展示模块:以柱状图、饼图、折线图、热力图等形式展示不同时段、不同城市、天气条件下的延误分布;

- 预测接口模块:用户可通过选择站点、时间、天气等参数获取预测结果,实现实时延误判断;

- 数据管理模块:管理员可在后台完成数据的增删改查操作,支持按站点或时间快速检索;

- 用户管理模块:包括用户注册、信息修改、权限升级等功能,支持将普通用户提升为管理员;

- 动态数据看板:实时显示系统使用情况、最新登录记录、延误趋势等内容。

系统部署后,用户不仅可以浏览分析图表,还能下载图表用于报告分享或进一步分析。管理员则可实现对数据的全生命周期管理,确保系统长期高效运行。

五、项目成果与意义

本项目的主要成果体现在以下几个方面:

- 算法精度高:CatBoost延误预测模型AUC值达到0.95以上,具有良好的实际应用价值;

- 分析维度全面:结合时间、空间、环境多维数据进行建模分析,提升模型的解释力;

- 可视化交互强:前后端分离设计,图表交互性强,支持筛选、下载、导出等操作;

- 系统实用性高:支持用户管理、数据录入、预测接口等,适用于铁路运输管理部门实际业务流程;

- 指导意义强:研究结果显示延误高发时间段、天气敏感因素、重点车站分布等,为调度优化提供决策依据。

六、未来优化方向

尽管本项目在系统构建和建模精度方面取得了一定成果,但仍有改进空间:

- 可尝试引入深度学习方法(如LSTM、GRU)以提升对序列特征的捕捉能力;

- 加入更多交通数据,如旅客流量、列车载重、调度记录等,提高模型特征丰富性;

- 实现与GIS地图的集成,进一步提升空间可视化效果;

- 构建API服务接口,将模型预测嵌入铁路管理部门调度系统,实现智能推荐与告警。

七、结语

河南省作为国家铁路枢纽的地位日益重要,构建一个科学、高效、智能的铁路通达性分析系统,不仅能优化运输资源配置、提升运输效率,更是实现交通强省战略目标的重要支撑。本项目围绕实际铁路运行数据,结合先进的数据挖掘技术和可视化手段,实现了数据驱动的延误预测与管理系统,具有较高的理论价值与工程应用前景。

每文一语

人生即是体验,需要有一定的魄力